Dans cet article, nous décrivons comment le dividende démographique affecte les résultats en matière de développement. Nous discutons ensuite de la structure du scénario démographique et de son impact potentiel sur les principaux résultats de développement.

Jusqu’au milieu du 17e siècle environ, la taille de la main-d’œuvre d’un pays et l’aptitude des terres à l’agriculture étaient les principaux moteurs de la croissance, même si elles faisaient rarement une différence dans le revenu moyen des citoyens. Cependant, les percées technologiques des 18e et 19e siècles ont transformé les structures économiques des siècles précédents en déplaçant certains éléments de la production du travail manuel vers les machines.

La révolution industrielle a vu la productivité monter en flèche en Europe et en Amérique du Nord, bien qu’elle soit généralement restée stagnante dans le reste du monde. Ce fut le début de la « grande fracture » qui a vu l’Europe, et finalement l’Amérique du Nord, dominer le monde et dépasser des pays comme la Chine, auparavant l’une des plus grandes économies. C’est un ordre mondial qui a tenu jusqu’à très récemment.

Avec l’industrialisation, les structures de la population ont changé. Les gens ont déménagé vers les villes pour travailler dans les usines et les taux de natalité ont diminué, augmentant ainsi le nombre de personnes en âge de travailler par rapport aux personnes à charge. La révolution industrielle et les effets démographiques qui en découlent ont largement contourné l’Afrique pour de nombreuses raisons liées à sa géographie, notamment la forte charge de morbidité du continent et, plus récemment, l’impact de l’esclavage et du colonialisme.

La croissance démographique et la structure par âge sont des composantes essentielles de la croissance économique, en particulier aux niveaux de développement inférieurs. Une fois que la croissance démographique commence à tomber en dessous des niveaux de remplacement, les économies ont du mal à croître. Toutefois, des améliorations constantes du revenu par habitant sont possibles si les pays compensent la diminution de leur main-d’œuvre en investissant davantage dans la qualité de leur dotation humaine, de leur capital et de leur technologie.

À l’exception de quelques pays d’Afrique du Nord, des Seychelles, de Maurice et d’Afrique du Sud, l’Afrique ne devrait réaliser son dividende démographique qu’après 2050. Dans une grande partie du continent, les populations jeunes des pays freinent l’amélioration des revenus, de la prestation de services et de l’éducation – sans parler de l’augmentation des émissions de carbone et de l’effet sur le réchauffement climatique associé à une population plus importante.

Des organisations telles que l’Union africaine (UA) aiment mettre l’accent sur les avantages de la jeunesse de la population africaine. La Commission de l’UA a consacré des ressources considérables à l’examen des progrès réalisés dans le cadre de la Charte africaine de la jeunesse de 2006 et son Plan d’action 2009-2018 de présenter une feuille de route visant à libérer le potentiel de la jeunesse du continent dans le cadre de l’accent mis sur l’investissement dans ce groupe démographique. Le principe de base était que la population jeune de l’Afrique assurerait une croissance économique rapide et que, d’une manière générale, une croissance démographique rapide était positive pour le développement. Cependant, la Charte, le Plan d’action et la feuille de route éludent tous la nécessité d’une analyse plus rigoureuse du dividende démographique. En fait, les taux de fécondité très élevés de l’Afrique constituent une contrainte sévère pour le développement dans une grande partie du continent. Tant que les taux de fécondité ne seront pas sensiblement réduits, même les taux de croissance économique les plus spectaculaires ne suffiront pas à réduire la pauvreté et à améliorer sensiblement les moyens de subsistance. Bien que les tendances aillent dans la bonne direction, une action beaucoup plus urgente est nécessaire pour accélérer la transition démographique dans presque tous les pays africains à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure.

Au rythme actuel de fécondité, il y a tellement d’enfants qui ont besoin d’être scolarisés, de soins de santé et d’éducation qu’il est impossible d’améliorer le capital humain de ceux qui sont déjà dans le système. Le résultat perpétue la pauvreté.

Il y a plusieurs façons de conceptualiser ce défi tous parlant du ratio personnes en âge de travailler par rapport aux personnes à charge :

• Un taux de fécondité compris entre 2,1 et 2,8 enfants par femme en âge de procréer assure finalement une relation optimale entre la population active potentielle et les personnes à charge. Si le ratio tombe en dessous de 2,1 enfants par femme, la population commence à diminuer. Cela réduit la main-d’œuvre potentielle et finit par présenter une importante population âgée, comme c’est le cas au Japon, qui est coûteux à soutenir. Si le ratio dépasse 2,8 enfants par femme, l’économie doit se développer très rapidement pour tenir compte des personnes supplémentaires à nourrir, à éduquer et à maintenir en bonne santé. En 2019, le Niger avait un indice synthétique de fécondité de près de sept enfants pour chaque femme fertile et est l’un des 46 pays d’Afrique qui dépasse la frontière.

• L’âge médian divise une population en deux groupes égaux. Un pays où l’âge médian est supérieur à 25,5 ans mais inférieur à 41 ans a généralement une population en âge de travailler suffisamment importante pour s’occuper de ses personnes à charge, de ses enfants et des personnes âgées. En 2019, les seuls pays africains dont l’âge médian était supérieur à 25,5 ans étaient Maurice, les Seychelles, la Tunisie, le Maroc, la Libye, l’Algérie et l’Afrique du Sud.

• Une troisième mesure est le ratio des personnes en âge de travailler par rapport aux personnes à charge. Intuitivement, s’il y a plus de personnes en âge de travailler qui produisent un revenu, il y a plus à partager avec les enfants et les personnes âgées qui dépendent d’eux. Lorsque le ratio atteint 1,7 et plus, les pays entrent généralement leur dividende démographique.

Les graphiques 1 et 2 présentent les pyramides des âges du Danemark et de la Bolivie en 2019. Avec un ratio de 1,8 personne en âge de travailler pour chaque personne à charge, le Danemark sortira de son point démographique idéal en 2025 à mesure que sa population vieillit, tandis que la Bolivie, avec un ratio de 1,6 personne en âge de travailler pour chaque personne à charge, entrera dans son point démographique potentiel en 2023 à mesure que l’âge médian de sa population jeune augmentera.

Le fait d’avoir une population en âge de travailler importante est, bien sûr, insuffisant. Une meilleure productivité exige que les travailleurs potentiels soient bien nourris, alphabétisés et suffisamment instruits et qu’ils aient un emploi. En outre, les mesures de la dépendance fondées uniquement sur l’âge peuvent être trompeuses car « les questions culturelles telles qu’un âge acceptable de la retraite, le report du travail pour l’éducation et le rôle des femmes dans la population active varient considérablement d’un pays et d’une durée à l’autre. Les adolescents moyens du Soudan rural, qui terminent leurs études après sept ans pour travailler dans la ferme familiale, contribuent beaucoup plus tôt et différemment au cours de la vie que les Sud-Coréens urbains moyens qui passent du temps à consommer l’éducation pendant une autre décennie jusqu’au milieu de la vingtaine. [6]

Pour que la main-d’œuvre contribue à la croissance, il faut un environnement de travail favorable, comme la possibilité d’ouvrir une entreprise. Si cela n’existe pas, comme dans la plupart des pays d’Afrique du Nord, où divers obstacles entravent les possibilités économiques, les personnes en âge de travailler doivent survivre dans le secteur informel et souvent illicite.

Selon Richard Cincotta, environ 85% des pays qui passent par la fenêtre démographique n’atteignent les niveaux moyens supérieurs qu’après être entrés dans la fenêtre démographique, et pratiquement aucun (à l’exception de la Corée du Nord, un État très exceptionnel) ne reste dans la catégorie la plus basse. En outre, les pays de moins de cinq millions d’habitants et les États riches en ressources (et certains pays à forte source d’envois de fonds) réussissent souvent mieux que leur structure par âge pourrait l’indiquer.

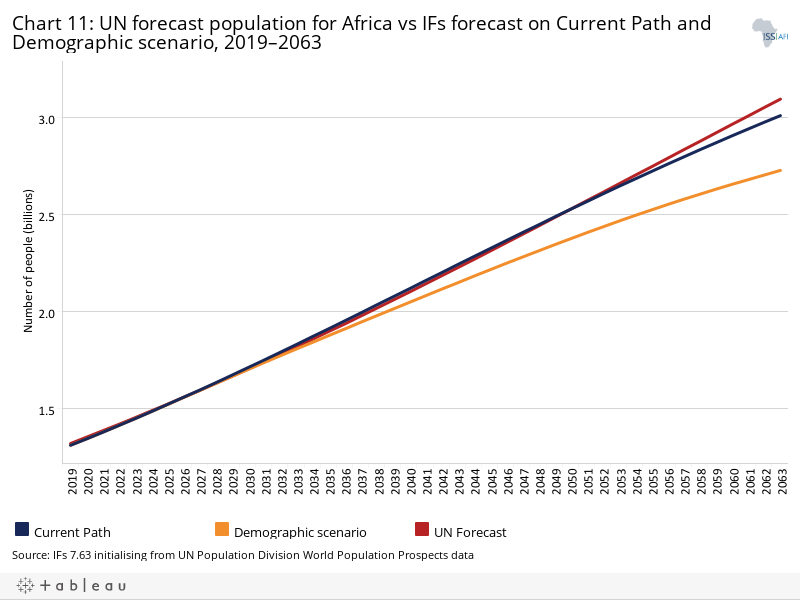

Pour améliorer les revenus, les pays en développement doivent travailler dur pour réduire les taux de fécondité; Littéralement, aucun pays au monde ne s’est modernisé socialement et économiquement alors que les taux de fécondité sont restés élevés. Nous voyons 45 millions d’Africains naître chaque année, un nombre qui passera à 55 millions par an d’ici 2043 et, d’ici 2063, a légèrement diminué à 52 millions par an. D’ici 2043, la population totale de l’Afrique sera donc passée de 1,3 milliard en 2019 à 2,2 milliards. Il est actuellement en passe d’atteindre 3 milliards d’ici 2063.

L’impact de la structure jeune bien connue de la population africaine, avec un âge médian d’un peu moins de 20 ans (c’est-à-dire que la moitié de la population africaine a moins de 20 ans), est une pyramide des âges qui a une base très large et se rétrécit rapidement avec chaque groupe d’âge. Ceci est bien illustré en comparant la pyramide des âges du Niger de 2019 (graphique 3) avec celle de Maurice (graphique 4), le pays africain avec l’âge médian le plus élevé.

Ce n’est pas un hasard si les niveaux d’éducation atteints sont beaucoup plus élevés à Maurice qu’au Niger. Avec moins d’écoles à construire et d’enseignants à former chaque année, Maurice est en mesure de dépenser ses ressources pour une meilleure éducation des enfants déjà dans le système scolaire, en veillant à ce que la qualité de l’éducation s’améliore d’année en année. En revanche, la grande cohorte d’enfants de moins de 15 ans au Niger signifie que le pays est incapable d’éduquer, de nourrir et d’offrir des opportunités à tous. Le pays restera pauvre à moins, entre autres, qu’il ne parvienne à réduire le rythme de croissance de sa population.

L’importance d’un ratio élevé (ou du moins croissant) de personnes en âge de travailler (15-64 ans) par rapport aux personnes à charge pour contribuer à la croissance économique à des niveaux de développement à revenu faible et même intermédiaire a été démontrée par un grand nombre de recherches. Selon la Banque mondiale, en Asie de l’Est, un tiers de l’augmentation de la croissance économique au cours de son miracle économique peut être attribué à une main-d’œuvre croissante. Une part importante du reste est obtenue grâce à la poursuite résolue de politiques axées sur l’exportation qui fournissent des emplois productifs à sa population en expansion rapide. [7]

La façon dont les pays capitalisent sur la fenêtre de dividende démographique a beaucoup à voir avec une politique appropriée et la force des institutions. L’alphabétisation et une éducation de base de qualité sont des exigences supplémentaires évidentes. Les effets sont observés d’abord dans la santé maternelle et infantile (en grande partie gérée par les ménages), puis dans l’éducation (nécessitant à la fois l’investissement des parents et du gouvernement), puis dans l’économie (nécessitant une politique gouvernementale) et enfin dans la gouvernance (nécessitant un leadership). Chaque phase implique un effort gouvernemental plus déterminé à mesure qu’un pays progresse le long de cette chaîne. [8]

Comparaison des dividendes démographiques

Le ratio des personnes en âge de travailler par rapport aux personnes à charge en Afrique a commencé à s’améliorer, passant de 1,1 à la fin des années 1980 à 1,3 actuellement. En d’autres termes, alors qu’il y avait 11 personnes en âge de travailler pour subvenir aux besoins de 10 personnes à charge en 1987, il y a 13 personnes en âge de travailler pour 10 personnes à charge aujourd’hui. Lorsque le continent atteindra un ratio de 1,7, prévu vers 2051, il entrera dans une fenêtre de croissance particulièrement rapide des revenus grâce à la contribution du travail à la croissance économique (par opposition au capital et à la technologie). Cela devrait durer environ deux décennies dans les prévisions de Current Path, avec un pic d’environ deux personnes en âge de travailler pour chaque personne à charge peu après 2070. On s’attend alors à ce que le ratio diminue et, si la main-d’œuvre est toujours aussi importante qu’elle l’est aujourd’hui, les taux de croissance économique diminueront à moins que le capital et la technologie ne puissent compenser la baisse de la taille relative du bassin de main-d’œuvre.

Actuellement, 56% de la population africaine se situe dans la tranche d’âge actif standard (15-64 ans), ce qui se traduit par un ratio de 1,3 personne en âge de travailler pour chaque personne à charge. La part en Afrique subsaharienne, à l’exclusion de l’Afrique du Sud, est de 54,5%. Comparez cela avec le ratio dans le reste du monde, où 67% de la population totale est en âge de travailler, ce qui équivaut à deux personnes en âge de travailler pour chaque personne à charge. La différence de 0,7 entre les ratios est significative compte tenu du grand nombre de personnes impliquées.

L’impact du dividende démographique

La croissance économique est déterminée par les contributions de la main-d’œuvre, du capital et de la technologie. À faible niveau de développement, la main-d’œuvre contribue le plus à la croissance économique; À des niveaux élevés de développement, la technologie est le plus grand contributeur. Par conséquent, en particulier dans les régions en développement, plus le bassin de main-d’œuvre par rapport aux personnes à charge (enfants et personnes âgées) est important, plus l’économie peut croître rapidement.

L’augmentation rapide de la population active par rapport aux personnes à charge au Japon, en Chine et dans les pays tigres asiatiques a été essentielle à leur croissance économique et à leur développement rapides. [10Aujourd’hui, plusieurs décennies plus tard, ils sont tous confrontés au problème inverse : un ralentissement de la croissance parce qu’une main-d’œuvre en diminution (en tant que partie de la population totale) doit soutenir une population âgée croissante.

La croissance rapide de la population en âge de travailler ne se traduit pas automatiquement par une croissance économique rapide, car des facilitateurs tels que l’autosuffisance alimentaire, l’alphabétisation et l’éducation de base, une orientation vers l’exportation et une élite dirigeante engagée dans la croissance doivent également être présents. Pourtant, il a encore quelques avantages intéressants. Par exemple, des familles plus petites signifient que moins d’écoles supplémentaires sont nécessaires et que le ratio enseignants/élèves peut s’améliorer plus facilement. En conséquence, les parents et l’État peuvent investir plus de ressources dans ces enfants. À terme, les gouvernements devront fournir moins de logements supplémentaires et de raccordements à l’eau et à l’électricité et pourront investir dans des technologies de pointe, la recherche et d’autres mesures nécessaires pour maintenir l’amélioration de la productivité, même si la taille de la population en âge de travailler commence à diminuer plus tard et que la population âgée commence à déplacer les enfants en tant que personnes à charge.

Bien entendu, la taille de la population active ne correspond pas exactement au nombre de personnes en âge de travailler (15-64 ans), car beaucoup d’entre elles seraient encore scolarisées ou n’auraient pas d’emploi. Mais la relation essentielle tient même après avoir pris en compte ces différences. Cependant, la réalité est que pour de nombreux Africains, avoir un « emploi » consiste en fait à survivre dans le vaste secteur informel où il n’y a pas de sécurité d’emploi, d’avantages sociaux ou, en fait, de travail décent.

La lente transition démographique de l’Afrique

À l’échelle mondiale, la taille de la population en âge de travailler par rapport aux personnes à charge a atteint un sommet vers 2010. Le monde ne pourra sortir de cette période structurelle de ralentissement de la croissance que grâce aux progrès technologiques, notamment en capitalisant sur l’économie numérique et la quatrième révolution industrielle – des facteurs explorés plus en détail dans le thème Leapfrogging.

La majeure partie de l’Afrique se trouve encore aux premiers stades de la transition démographique. Le passage de taux élevés de mortalité et de fécondité à de faibles taux de mortalité et de fécondité a commencé, mais il progresse progressivement et plus lentement qu’il ne l’a fait historiquement dans d’autres régions.

L’Afrique devrait atteindre un ratio de 1,7 entre les personnes en âge de travailler et les personnes à charge d’ici 2051. D’ici 2063, le ratio devrait être de 1,9. Au cours des trois prochaines décennies, la population de jeunes dépendants de l’Afrique restera donc un frein à la croissance économique, bien que dans une moindre mesure chaque année qui passe.

En général, les pays (et les régions) qui n’ont pas été en mesure de progresser rapidement dans la transition démographique et d’atteindre le ratio de dividende démographique de 1,7 se caractérisent par une pauvreté extrême et une charge de morbidité importante (les gouvernements n’ayant pas les ressources nécessaires pour lutter contre les maladies) ainsi que par des taux de fécondité et de mortalité élevés qui limitent structurellement leur capacité à réduire la pauvreté et à améliorer les moyens de subsistance. L’augmentation rapide du nombre d’enfants compense l’augmentation des revenus provenant de la croissance économique et empêche l’accumulation d’épargne, ce qui entraîne une faible capitalisation de l’économie.

Plusieurs raisons expliquent la lenteur comparable de la transition démographique et urbaine de l’Afrique :

• Historiquement, la faible densité de population – fonction de la charge élevée de morbidité en Afrique – s’est traduite par de faibles niveaux d’urbanisation et des taux de croissance des revenus plus faibles. Certains de ces aspects sont explorés dans le thème de la santé.

• Au cours des dernières générations, le continent n’a pas non plus été en mesure d’améliorer la qualité et les résultats de l’éducation, de déployer l’utilisation de contraceptifs modernes assez rapidement ou de faire la transition vers des économies où le travail des enfants n’est plus nécessaire. [11]

• L’Afrique n’a pas non plus été en mesure de créer suffisamment de possibilités d’emploi pour fournir des emplois intéressants à sa population croissante.

La plupart des pays africains connaissent une croissance lente des revenus parce que leur population est très jeune, bien que la situation soit hétérogène :

• Dans un pays comme la Tunisie, les taux de fécondité se rapprochent du niveau auquel la taille de la population stagne d’abord, puis commence à diminuer, à moins qu’il n’y ait une migration nette significative des jeunes ou des changements dans les taux de fécondité. [12]

Le pic et la durée du dividende démographique

Un long dividende démographique est une explication importante du dynamisme et de la croissance de l’économie américaine sur une longue période : elle est entrée dans son dividende démographique peu avant 1930 et n’en sortira que vers 2026. Comme en Suède, les États-Unis ont pu atteindre des niveaux de revenus élevés au cours de cette période. Cependant, ces chiffres sont maintenant en forte baisse, en partie à cause de la répression de l’immigration et de la réduction de la fécondité.

En revanche, la Chine ne passera qu’environ 50 ans dans cette fenêtre chanceuse (de 1984 à 2037 environ), soit environ la moitié de celle des États-Unis. Cela explique en partie pourquoi il est peu probable que la Chine se rapproche un jour des niveaux de revenu des États-Unis, comme en témoigne le mantra souvent répété selon lequel la Chine vieillira avant de s’enrichir.

Le développement prend du temps. Finalement, l’Inde passera environ 60 ans dans la fourchette de forte croissance démographique, n’ayant atteint que récemment un ratio de 1,7 personne en âge de travailler par rapport aux personnes à charge. Cependant, alors que la Chine a connu un ratio de dividende démographique maximal de 2,8, l’Inde atteindra probablement un pic d’environ 2,2 d’ici 2037. Selon cette mesure, l’Inde pourrait connaître un modeste degré de revenu pour rattraper la Chine, mais seulement dans la seconde moitié du 21ème siècle.

Le Nigéria ne devrait atteindre le ratio de 1,7 que vers 2060 dans les prévisions actuelles. On s’attend à ce qu’il atteigne un sommet de 2,0 d’ici 30 ans et qu’il sorte de la fenêtre démographique favorable au début du siècle prochain. Compte tenu de cet horizon à long terme, il est pratiquement impossible de spéculer de manière responsable sur les perspectives de croissance future à long terme du Nigéria, notamment parce que la région devrait subir des impacts significatifs du changement climatique à une époque de progrès technologiques importants. Mais ce qui est sûr, c’est que les prévisions démographiques actuelles condamnent le Nigeria à une croissance modérée des revenus et, même alors, seulement sur des horizons temporels prolongés.

Le niveau auquel les pays atteignent leur dividende démographique maximal – et combien de temps ils y restent – peut avoir un impact significatif sur la prospérité à long terme. Plus un pays reste longtemps dans cette fenêtre démographique, mieux c’est – bien qu’il soit important de considérer que la contribution de la main-d’œuvre à la croissance diminue avec le temps en raison de l’effet de la technologie économisant la main-d’œuvre.

Un pic démographique de 2,8 (comme en Chine en 2010) offre une croissance économique plus rapide qu’un pic de 2,2 (comme prévu pour l’Inde d’ici 2036) ou un pic de 2,0 (prévu pour le Nigeria d’ici 2084). Cela s’explique par le fait que la taille de la population active potentielle par rapport aux personnes à charge est plus grande. Le pic de 2,8 de la Chine a contribué de manière significative à son taux de croissance économique de près de 11% en 2010. Selon les prévisions de trajectoire actuelle des contrats à terme internationaux (FI), l’Inde devrait croître de 4,8% entre 2030 et 2040 et le Nigeria de moins de la moitié de celle des années 2090, ce qui s’explique en partie par son faible pic de 2,0.

À la fin de ce siècle, le ratio personnes en âge de travailler par rapport aux personnes à charge devrait se contracter dans toutes les régions, à l’exception de l’Afrique subsaharienne, où il culminera à un ratio légèrement inférieur à 2 d’ici 2075 environ. À ce moment-là, l’Afrique aura une population de 3,5 milliards de personnes (dont 3,2 milliards vivront en Afrique subsaharienne).

Une autre façon d’exprimer cette mesure est que 67% de la population de l’Afrique subsaharienne sera en âge de travailler d’ici 2075, alors que la moyenne pour le reste du monde devrait être de 60% d’ici là. La différence de sept points de pourcentage suggère que l’Afrique subsaharienne connaîtra une croissance plus rapide que les moyennes mondiales, mais pas beaucoup. En outre, étant donné que l’Afrique atteindra un ratio travailleurs/personnes à charge relativement faible, il est très probable qu’il croîtra à des taux assez modestes le long des prévisions de la trajectoire actuelle. Rien de tout cela n’est une bonne nouvelle pour un continent qui aspire à rattraper les moyennes mondiales des revenus.

Les avantages potentiels de la réduction des taux de fécondité

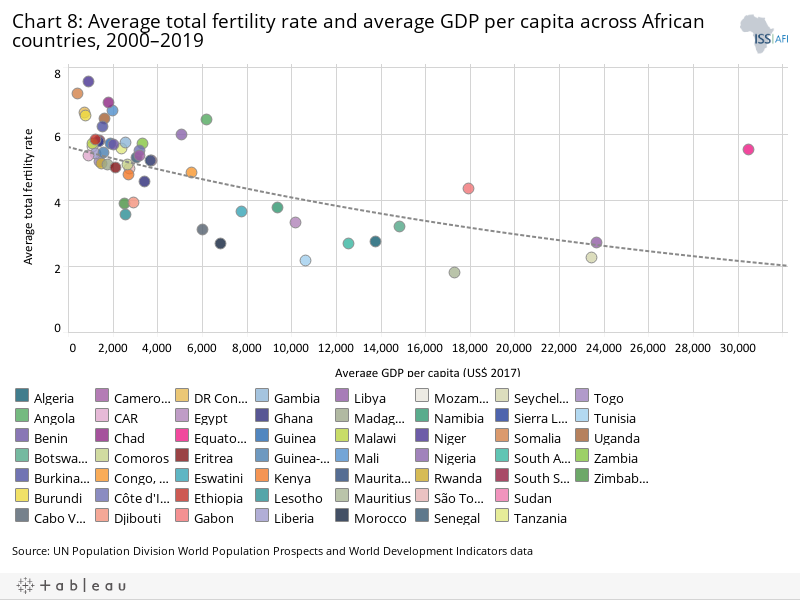

La ligne de tendance du graphique 8 montre que des taux de fécondité plus faibles sont généralement associés à des niveaux de revenu plus élevés en Afrique.

En général, une baisse de la fécondité fait suite à une baisse de la mortalité infantile avec un décalage de plusieurs années, car les parents ne s’attendent plus à perdre autant d’enfants qu’auparavant. [23] La fourniture d’infrastructures de base pour l’eau et l’assainissement et les progrès des soins de santé primaires réduisent la mortalité infantile et, à terme, entraînent une baisse des taux de fécondité.

La nécessité d’avoir beaucoup d’enfants est liée non seulement à l’espoir que certains enfants pourraient mourir avant d’atteindre l’âge adulte, mais aussi au besoin de main-d’œuvre des familles dans des économies dominées par l’emploi dans le secteur agricole (caractéristique de nombreux pays pauvres et en développement).

Le niveau d’instruction des femmes est peut-être le moteur le plus important de la réduction des taux de fécondité, encore renforcé par la participation accrue des femmes à la population active, qui est étroitement liée à l’amélioration de l’éducation des femmes et à l’amélioration constante de la parité entre les sexes. [24] Par exemple, les femmes qui sont plus instruites ont plus de possibilités d’emploi et sont susceptibles de vouloir moins d’enfants. Les parents instruits sont également plus susceptibles d’être mieux informés sur les contraceptifs modernes et sur les avantages d’un taux de fécondité plus faible en ce qui concerne les possibilités d’éducation. En revanche, les taux de fécondité ont tendance à être plus élevés dans les régions où les femmes ont un statut social inférieur, moins de possibilités de prise de décision et moins d’opportunités en dehors du ménage.

Bien que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ne soient généralement pas considérés comme des régions progressistes en matière de parité entre les sexes (à l’exception limitée de la Tunisie), les filles de ces régions étaient environ 5% plus susceptibles d’être inscrites à l’école primaire en 2015 que les filles d’Afrique subsaharienne. Cependant, du point de vue de la productivité économique, l’investissement dans l’éducation des femmes en Afrique du Nord est largement gaspillé, la part des femmes dans la main-d’œuvre totale représentant environ la moitié de celle de l’Afrique subsaharienne (24 % contre 43 %).

L’utilisation de contraceptifs modernes est un facteur plus immédiat des taux de fécondité totaux que l’éducation, bien que le faible accès à l’éducation chez les femmes limite leur participation. La recherche suggère que l’écart moyen entre la fécondité réelle et la fécondité souhaitée pourrait atteindre deux enfants par femme en Afrique subsaharienne.25] indiquant une forte demande refoulée pour la fourniture de contraceptifs modernes. Les données de la Division de la population des Nations Unies prévoient qu’en 2018, la demande non satisfaite de contraceptifs modernes en Afrique à faible revenu aurait été de 28% et 25% dans les pays africains à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, avec de grandes variations d’un pays à l’autre. En 2017, les estimations des besoins non satisfaits en matière de planification familiale en Afrique pour les femmes en âge de procréer (15-49 ans) et mariées ou en union allaient de 12% (Zimbabwe) à 41% (RD Congo). [26]

Il est vrai, comme il est mentionné dans l’introduction de ce thème, que les facteurs culturels à travers l’Afrique peuvent favoriser des taux de fécondité plus élevés, la préférence dominante en Afrique semblant rester pour les familles nombreuses. Bien que l’Afrique subsaharienne soit actuellement la région la moins performante en ce qui concerne l’utilisation de la contraception, les choses changent rapidement, les dix pays qui ont enregistré l’amélioration la plus rapide de l’adoption entre 2010 et 2019 se trouvant dans cette région (Malawi, Lesotho, Kenya, Sierra Leone, Libéria, Burkina Faso, Sénégal, Ouganda, Madagascar et Mozambique). Le pessimisme quant au potentiel de l’Afrique à réduire ses taux de fécondité peut donc être déplacé, sept des dix plus fortes baisses des indices synthétiques de fécondité dans le monde entre 2010 et 2019 ayant également été observées en Afrique subsaharienne (Ouganda, Malawi, Sierra Leone, Éthiopie, Kenya, Tchad et Somalie). [27]

Construction du scénario de dividende démographique

Cette section explore l’impact d’un scénario démographique, qui pourrait placer le continent sur une trajectoire démographique très différente de celle de la prévision Current Path. En raison de la lenteur de la dynamique démographique, les prévisions projettent jusqu’en 2063, dernière année de l’Agenda 2063 de l’UA, et incluent des comparaisons mondiales jusqu’à la fin du siècle. Bien que nous examinions les politiques clés qui conduiraient à des réductions raisonnables de l’indice synthétique de fécondité, nous ne demandons pas comment ces politiques sont motivées ni n’évaluons les défis sociopolitiques inévitables qui seraient nécessaires.

Les stratégies suivantes sont considérées comme des stratégies clés pour réduire efficacement les taux de fécondité globaux en Afrique :

Déploiement à grande échelle de contraceptifs modernes en Afrique subsaharienne (les taux de fécondité totaux en Afrique du Nord sont déjà très faibles). En 2019, on estimait que seulement 31% des femmes fertiles en Afrique subsaharienne utilisaient des contraceptifs modernes, allant de 69% au Kenya à moins de 5% au Tchad. Le leadership, en particulier par le biais d’un engagement communautaire étendu, peut changer cela.

• Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans et la mortalité maternelle [28] de maladies transmissibles. Un taux élevé de mortalité des enfants de moins de cinq ans est un facteur important des niveaux élevés de fécondité souhaitée, car les taux élevés de mortalité infantile se traduisent par des familles ayant plus d’enfants. En Afrique subsaharienne, la mortalité maternelle devrait passer de 480 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2019 à 189 d’ici 2043, selon les prévisions de CurrentPath. Cependant, les chiffres des pays diffèrent considérablement, allant de plus d’un millier de décès pour 100 000 naissances vivantes (Soudan du Sud et Tchad) à seulement 39 décès pour 100 000 naissances vivantes (Cap-Vert).

• Améliorer l’autonomisation des femmes. [29] Les décisions des femmes concernant le nombre d’enfants qu’elles souhaitent avoir sont généralement considérées comme le moteur profond des changements dans les taux de fécondité. Cependant, les changements dans les normes sociales prennent généralement plus de temps à affecter la fécondité que d’autres mesures.

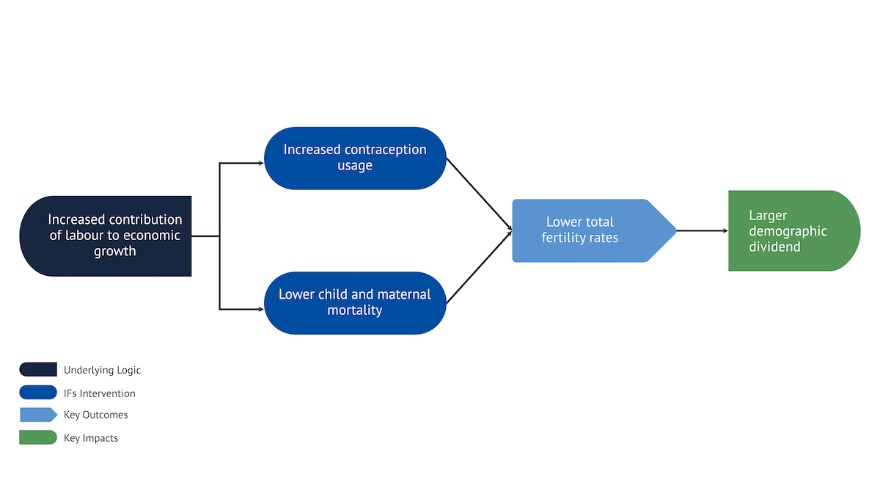

Dans notre scénario démographique, nous incluons l’utilisation de la contraception et une réduction de la mortalité infantile et maternelle, mais nous ne simulons pas les mesures liées à l’amélioration de l’égalité entre les sexes, comme le montre le graphique 9. (L’égalité des sexes est incluse dans les scénarios sur la gouvernance et l’éducation en tant qu’indicateur pour imiter les améliorations de l’inclusivité.) Ces deux interventions aboutissent à une réduction raisonnable mais agressive de la fécondité et permettent d’explorer l’impact positif sur le capital humain et la contribution associée à la croissance économique.

Autres hypothèses du scénario démographique :

• Pour l’utilisation de la contraception, nous n’appliquons pas d’interventions pour la Namibie, l’Afrique du Sud, le Botswana, la Libye, les Seychelles et Maurice, car ces pays affichent déjà des niveaux élevés d’utilisation de contraceptifs et des taux de fécondité totaux relativement faibles. Les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et les pays à faible revenu d’Afrique du Nord reçoivent une poussée ambitieuse dans l’utilisation de contraceptifs, tandis que les pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne reçoivent la poussée la plus agressive, de sorte que l’utilisation de contraceptifs chez les femmes fertiles en Afrique est, en moyenne, 15% plus élevée dans le scénario démographique que dans les prévisions de la trajectoire actuelle, passant d’environ 52% à 67%. En moyenne, même les pays africains à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure devraient atteindre des taux d’utilisation de contraceptifs supérieurs à 65 % d’ici 2043, contre des taux plus proches de 50 % sur la trajectoire actuelle (cela pourrait être réalisé malgré des pays comme le Tchad, le Soudan, le Soudan du Sud et l’Angola atteignant des taux d’utilisation inférieurs à 40 % dans notre scénario).

• Nous faisons pression énergiquement sur l’amélioration des soins de santé de base afin de réduire les taux de mortalité infantile et maternelle. Encore une fois, nos interventions sont plus agressives dans les pays à faible revenu et moins agressives dans les pays à revenu intermédiaire, certains pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure recevant également un traitement plus modéré. Dans le scénario démographique, les interventions sont susceptibles de réduire la mortalité maternelle de 174 à 105 décès pour 100 000 naissances vivantes en Afrique et la mortalité des enfants de moins de cinq ans de 40 à 33 décès pour 1 000 naissances vivantes en Afrique.

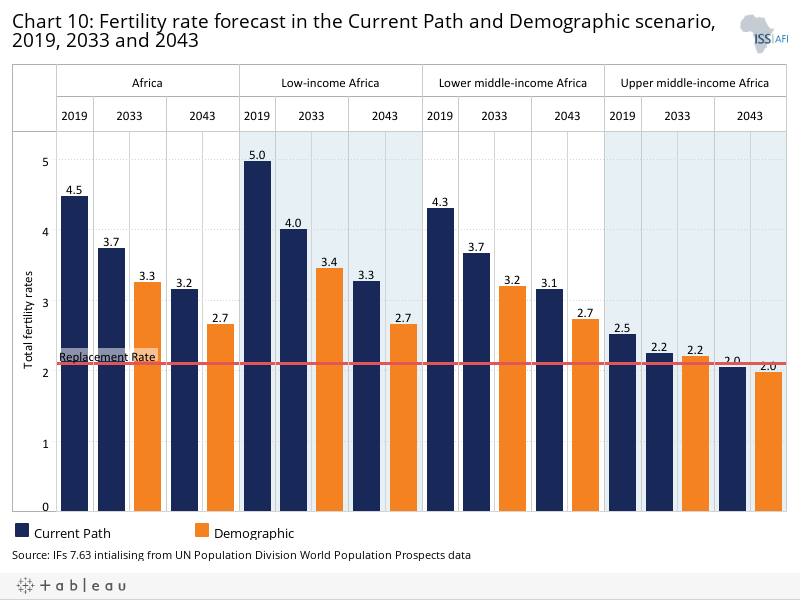

Comme le montre le graphique 8, l’impact de nos interventions se traduirait par un indice synthétique de fécondité d’environ 3,3 enfants par femme fertile en Afrique d’ici 2033 (contre 3,7 dans les prévisions de la trajectoire actuelle) et d’environ 2,7 par femme fertile d’ici 2043 (contre 3,2 dans les prévisions de la trajectoire actuelle). En Afrique à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, le taux cible serait également de 2,7 enfants par femme d’ici 2043, tandis que les taux de fécondité se rapprochent du taux de remplacement en Afrique à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2033.

Compte tenu de la dynamique qui anime la jeunesse de la population africaine, l’impact du scénario démographique sur la taille de la population mondiale serait considérable. Selon les prévisions de Current Path, la population mondiale devrait culminer à 10,6 milliards de personnes d’ici 2090 environ. Dans le scénario démographique, le pic devrait avoir lieu environ une décennie plus tôt, à environ 10,1 milliards de personnes, ce qui a des implications positives considérables pour la durabilité mondiale.

D’ici la fin du siècle, la population de l’Afrique devrait atteindre 3,2 milliards de personnes dans le scénario démographique (constituant 32% de la population mondiale) et être proche de son apogée. En revanche, la trajectoire actuelle prévoit que la population sera d’environ 3,8 milliards de personnes à cette époque (constituant 36% de la population mondiale) et qu’elle sera encore à plusieurs décennies d’un pic pour le continent. [30]

Impact du scénario de dividende démographique sur l’économie africaine

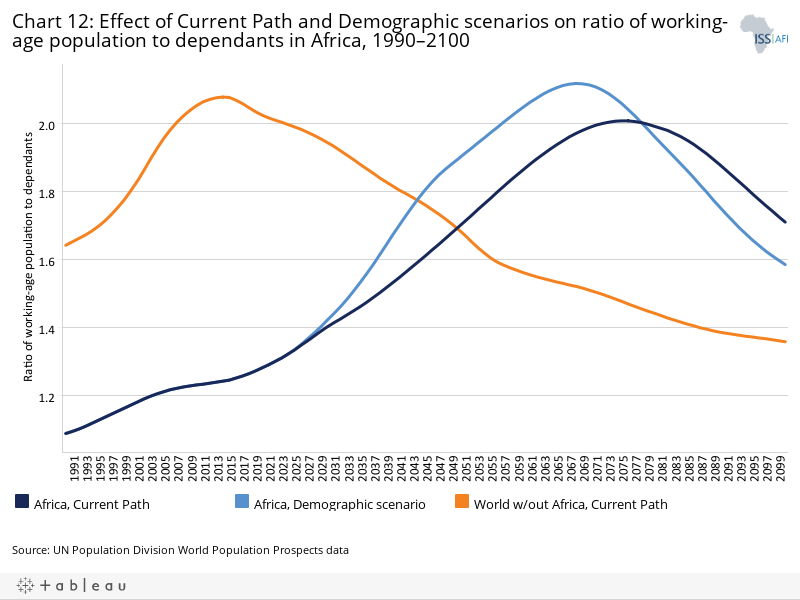

Le graphique 12 montre l’impact du scénario démographique sur l’Afrique par rapport à celui de la prévision de la trajectoire actuelle. Nous nous concentrons sur l’Afrique subsaharienne dans notre analyse, en gardant à l’esprit que l’Afrique du Nord est beaucoup plus avancée dans la transition démographique et bénéficie peu du scénario démographique. Le graphique comprend également une prévision pour le monde hors Afrique, montrant que le ratio des personnes en âge de travailler par rapport aux personnes à charge a atteint un sommet en 2012. Nous incluons cela pour montrer qu’en dehors de l’Afrique, la taille de la population en âge de travailler par rapport aux personnes à charge est maintenant en baisse, bien qu’elle diffère d’une région à l’autre, ce qui implique que ces régions doivent d’abord compenser ce déclin par plus de capital et de technologie pour maintenir les niveaux actuels de productivité.

Le scénario démographique avance de huit ans (de 2077 à 2068) le pic de dividende démographique de l’Afrique subsaharienne et augmente le ratio personnes en âge de travailler par rapport aux personnes à charge de 2,0 à 2,2. Dans le scénario démographique, l’Afrique subsaharienne atteint le ratio de 1,7 en 2043 et en sort en 2095, à peu près la même période qu’elle passe dans cette fenêtre favorable dans les prévisions de la trajectoire actuelle. Toutefois, comme le ratio de pointe est plus élevé, les revenus devraient augmenter plus rapidement dans le scénario démographique. Bien que la taille totale de l’économie de l’Afrique subsaharienne soit légèrement inférieure, comme on pourrait s’y attendre avec une population plus petite, le PIB par habitant devrait être supérieur de plus de 556 USD d’ici 2063 à ce qui est prévu dans les prévisions actuelles – pour une population de 2,4 milliards de personnes.

Avec plus de personnes en âge de travailler et moins d’enfants à éduquer, moins d’infrastructures de base à construire et un ralentissement de la croissance démographique, les améliorations se répercutent sur divers indices de bien-être humain. Par exemple, 43,3 millions de personnes de moins devraient vivre en dessous du seuil d’extrême pauvreté (1,90 USD) en Afrique subsaharienne d’ici 2043 et 34,6 millions de personnes de moins d’ici 2063.

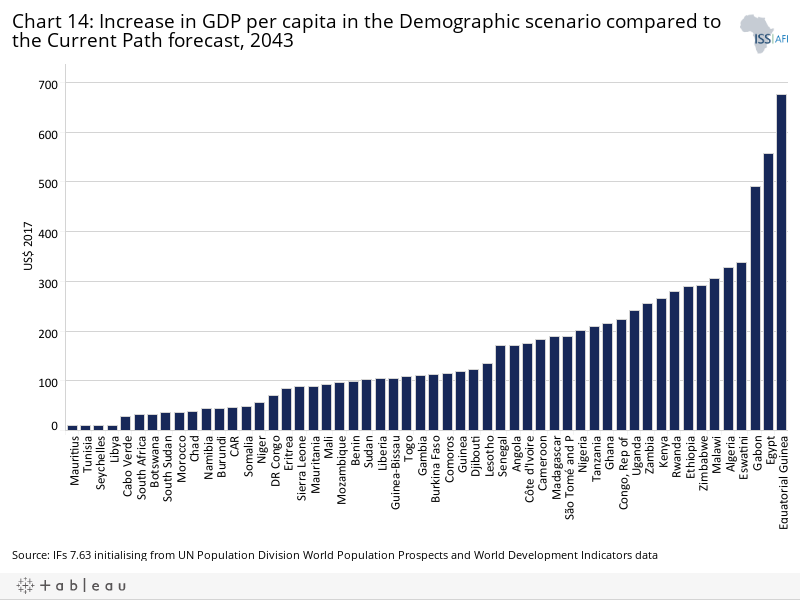

Le graphique 11 montre que dans le scénario démographique, les pays pour lesquels le PIB par habitant s’améliore le plus ont tendance à être ceux qui ont des réductions plus agressives de l’indice synthétique de fécondité.

Des pays comme l’Éthiopie, la Zambie, l’Ouganda, le Rwanda, Madagascar et le Zimbabwe devraient connaître une amélioration de 4,7 à 6,8 % de leur PIB par habitant par rapport aux prévisions de la trajectoire actuelle en réduisant les taux de fécondité d’au moins 0,5 d’ici 2043. Il est frappant de constater que le Malawi devrait en bénéficier le plus, son PIB par habitant devant augmenter de plus de 8% avec une réduction du taux de fécondité de seulement 0,3. Cela montre que, pour certains pays, même une légère réduction du taux de fécondité pourrait entraîner une augmentation substantielle du bien-être.

En dollars, les gains sont également importants (et augmentent généralement), comme le montre le graphique 12. La Guinée équatoriale, le Gabon et le Nigéria devraient en bénéficier le plus, chacun gagnant plus de 1 000 dollars de plus par personne d’ici 2063. En particulier, un certain nombre de pays (par exemple le Kenya, le Swaziland, le Rwanda, l’Éthiopie, l’Algérie, le Zimbabwe et l’Égypte) en bénéficient considérablement d’ici 2043, recevant plus de 200 dollars supplémentaires de PIB par habitant, bien que l’impact du scénario se dissipe d’ici 2063, car ces pays progressent déjà vers le dividende démographique ; Le scénario accélère largement la réalisation de ces gains.

Impact du scénario du dividende démographique sur la structure de la population africaine

Les graphiques 15 et 16 montrent les effets de la trajectoire actuelle et des scénarios démographiques sur la structure de la population et l’éducation d’ici 2063 pour l’Afrique subsaharienne. Dans le scénario démographique (graphique 16), la région a une structure de population plus mature, avec un renflement distinctif le long du milieu, comparativement à la structure plus jeune observée dans les prévisions de la trajectoire actuelle (graphique 15).

D’ici 2048, environ 6,5 millions d’Africains supplémentaires s’inscriraient dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire dans le scénario démographique par rapport à la voie actuelle. Le nombre médian d’années d’éducation des adultes en Afrique subsaharienne aurait également augmenté de six mois (pour atteindre 7,7 ans), avec un impact concomitant sur la productivité du travail. Tous ces effets sont dus à l’impact de la baisse de la fertilité.

La COVID-19 et le scénario du dividende démographique

La pandémie de COVID-19 représentera probablement un défi pour l’Afrique qui cherche à tirer parti du dividende démographique, bien que la population jeune du continent l’ait probablement épargnée des taux de mortalité observés dans les pays à population plus âgée.

L’accent mis par les systèmes de santé sur la lutte contre la pandémie signifie probablement que moins de ressources seront consacrées à la planification familiale, aux services de santé reproductive et aux soins de santé pour les nouvelles mères et les nourrissons. En outre, les perturbations des programmes académiques et des enseignants ayant été directement touchés par la maladie compromettent la qualité de l’éducation, une autre variable des taux de fécondité. Les restrictions de mouvement imposées par le gouvernement, ainsi que la peur d’attraper la maladie, ont été citées par des adultes fertiles en Afrique comme une raison pour ne pas obtenir de contraception pendant la pandémie. Le ralentissement économique mondial associé à la pandémie signifiera probablement que les recettes publiques, et donc la capacité de mettre en œuvre des programmes de réduction de la fécondité, pourraient être mises à rude épreuve pendant des années.

Il n’est donc pas surprenant, à la suite de ces perturbations, que le taux de grossesses non désirées chez les adolescentes ait augmenté pendant la pandémie en raison d’une interruption des services de planification familiale ainsi que de l’impact typique des ralentissements économiques sur la fécondité. Il est également préoccupant qu’une augmentation des incidents de violence sexiste ait été signalée pendant la pandémie, ce qui implique que l’émancipation sociale des femmes (le moteur profond des taux de fécondité) peut également être menacée. [31]

Source : ISS

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]