L’Etat du Sénégal, à travers le Ministère des Finances et du Budget, a publié le 06 septembre 2023 son document-cadre de financement durable. Ce document de référence permettra à l’Etat du Sénégal de mobiliser des financements sur le marché international des capitaux et auprès des bailleurs internationaux. Les critères d’éligibilité pourront également être utilisés comme référence par les collectivités territoriales, ainsi que par les entreprises publiques sous le contrôle ou la tutelle d’un ministère.

Le Sénégal est le premier pays à articuler les logiques de moyens et de résultat en combinant les financements au format fléché et/ou indexé à la performance. Cela permettra de combiner ou d’alterner fléchage des fonds et indexation des caractéristiques de financement à des cibles officielles de développement durable. Parmi les dix catégories de dépenses éligibles aux fléchages des fonds, sept (7) sont sociales et trois (3) environnementales. L’accès aux infrastructures et services de base, dont l’éducation, ressort comme une priorité.

Le Sénégal démontre le caractère innovant de sa gestion des financements, ainsi que son engagement en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Cette démarche ouvre la voie à de nouveaux partenariats entre émetteurs publics et investisseurs privés dans l’atteinte de ces objectifs universels.

Le cadre de financement a fait l’objet d’une revue indépendante par l’agence de notation Moody’s ESG Solutions. Celle-ci a jugé ce cadre de financement conforme aux Principes pour les obligations vertes et sociales pour la partie fléchée et conforme aux Principes de durabilité pour les obligations et les prêts de l’Association internationale des marchés des capitaux (ICMA) et lui a attribué la meilleure notation possible en termes d’alignement avec ces principes (« avancée »).

Concernant les financements au format indexé à la performance en matière de développement durable, un rapport d’avancement sur les indicateurs sélectionnés sera publié annuellement jusqu’à la dernière date d’observation et revu par la Cour des Comptes. Un rapport d’observation des cibles de performance durable sera publié aux dates prévues lors de l’émission.

Le Ministère des Finances et du Budget a collaboré avec Natixis CIB Green & Sustainable Hub sur la structuration du document-cadre de financements durables. La Banque mondiale, ainsi que le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) participent respectivement à l’animation des programmes de financements durables à travers : la formalisation d’indicateurs de performance durable et la modélisation de leurs cibles et trajectoires dans le cadre d’une assistance technique et l’accompagnement dans l’établissement de rapports d’impact.

Le Sénégal sur la voie de l’émergence

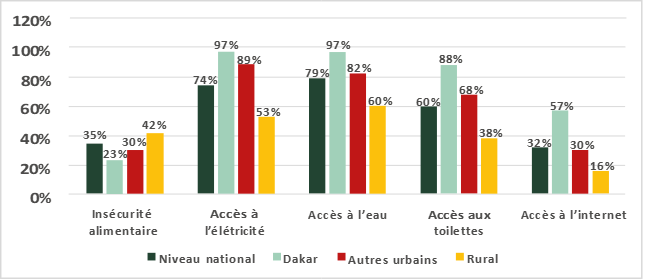

| L’insécurité alimentaire grave, quant à elle, est estimée La concentration démographique et des services à 8% en milieu rural. À Dakar et dans les autres centres à Dakar est de nature à alimenter les inégalités à urbains, elle touche respectivement 3% et 5% dès l’échelle nationale. Les conséquences du changement personnes. Climatique en milieu rural pourraient aggraver ce phénomène et ralentir l’éradication de la pauvreté.

FIGURE 1 – PRÉVALENCE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET TAUX D’ACCÈS AUX SERVICES ASSOCIÉS AU LOGEMENT SELON LES RÉGIONS (%)

Source : Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) effectuée entre 2018 et 2019 au Sénégal publiée en septembre 2021.

Le climat sénégalais est de type soudano-sahélien caractérisé par l’alternance d’une saison sèche de novembre à mai et d’une saison des pluies (hivernage) de juin à octobre. Le Sénégal est couvert par trois types de végétation : forêt au sud, savane au centre et steppe au nord. Du fait de l’étendue des surfaces inondées (1 million d’hectares), l’agriculture constitue un pilier fondamental de la politique de développement du Sénégal. Sur le plan hydraulique, trois fleuves traversent le pays d’est en ouest : le Sénégal au nord, la Gambie et la Casamance au sud. La position géographique du Sénégal lui confère une ouverture sur le monde et une certaine accessibilité. Si le Sénégal a un réservoir de ressources naturelles (maritimes, halieutiques, hydrauliques, forestières, biodiversité, etc..), ces dernières constituent autant de secteurs vulnérables. En raison de sa géographie et du réchauffement climatique, le Sénégal est, de manière croissante, exposé aux risques environnementaux et notamment aux risques de sécheresses, des vagues de chaleur et une recrudescence des évènements humides extrêmes. L’occurrence de ces risques affecte différemment les régions du Sénégal. En effet, plusieurs études révèlent une tendance à la baisse de la pluviométrie, une hausse des températures moyennes, une élévation du niveau de la mer, des perturbations sur la disponibilité des espaces cultivables, des ressources hydrauliques et halieutiques. Selon les projections effectuées dans le cadre de la révision de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Sénégal (voir infra), l’augmentation tendancielle de la température (de +1,17° à +1,41°C), la baisse de la moyenne du cumul pluviométrique annuel (de 89 mm en général et de 16 mm au nord du Sénégal) et l’avènement fréquent des évènements extrêmes (vagues de chaleur, sècheresse, inondation, etc.) vont impacter négativement le PIB et le niveau de pauvreté sur le court, moyen et long terme. Au niveau sectoriel, les effets de ces facteurs climatiques se traduisent par une baisse tendancielle de la production agricole (ex : diminution de plus de 30 % de la production céréalière à l’horizon 2025), la baisse des ressources fourragères, une dégradation continue des terres, etc. En sus, l’augmentation de la température de surface de la mer à partir de 1980 (de 0,04°C à 0,05°C) combinée à l’élévation alarmante du niveau de la mer et au recul moyen du trait de côte de l’ordre de 1,25 à 1,30 m/an (DEEC, 2005) constituent autant de facteurs qui renforcent le risque climatique au niveau de la zone côtière (salinisation des terres agricoles et eaux souterraines), des pêcheries sénégalaises (raréfaction des ressources importantes comme les sardinelles), de la santé, etc. Construire des trajectoires résilientes à l’ensemble de ces impacts du changement climatique représente ainsi une condition nécessaire pour l’atteinte des objectifs du développement durable. L’ensemble des secteurs clés du plan Sénégal émergent (« PSE », le document de référence des politiques de développement économique et social) sont directement ou indirectement exposés aux impacts du changement climatique. Tant les communautés, les écosystèmes, les infrastructures nationales, que les secteurs économiques prioritaires (l’agriculture, la pêche, l’élevage, la santé) sont vulnérables aux conséquences du changement climatique (érosion côtière et de la biodiversité, les inondations, canicules et sècheresses). Le changement climatique constitue ainsi un frein important au développement et à la lutte contre la pauvreté. Afin d’en maitriser les impacts potentiels, notamment en termes socio-économiques – la subsistance de 60% de la population dépendant directement de ces ressources – le Sénégal a développé des stratégies d’atténuation et d’adaptation. Une stratégie nationale dédiée au développement durable En 2015, les 193 États membres de l’Organisation des Nations unies ont adopté l’Agenda 2030 pour le développement durable. L’Agenda 2030 « fournit un schéma directeur partagé pour la paix et la prospérité des populations et de la planète, aujourd’hui et à l’avenir » et comprend 17 Objectifs de développement durable, 169 cibles et 232 indicateurs mondiaux. Le Sénégal s’est engagé aux côtés de la communauté internationale dans cet agenda afin de promouvoir l’accélération de la croissance, améliorer l’équité et l’égalité des chances et déterminer la viabilité environnementale. Le Gouvernement du Sénégal a très tôt montré son engagement pour la mise en œuvre des ODDs en assurant la coordination nationale, l’allocation budgétaire nécessaire et l’engagement avec les autres acteurs nationaux dont la société civile, le Parlement et les autorités locales. Ces efforts sont visibles à travers l’intégration des ODDs dans la définition des politiques publiques, notamment dans le Plan Sénégal infra). Ils sont également visibles dans l’élaboration du premier rapport de Revue Nationale Volontaire de 2018 de suivi des ODD et de la seconde Revue Nationale Volontaire de suivi des ODD de 2022 (VNR 2). La VNR 2 estime que sur la période 2023-2030, un financement additionnel global de 10 040 milliards de FCFA sera nécessaire pour atteindre un niveau de performance de 95% des ODD. Pour accélérer la mise émergent et le Plan d’Actions prioritaires (PAP) (voir en œuvre des ODD, le Sénégal privilégie la territorialisation des ODD à travers leur intégration effective dans les plans locaux de développement et notamment en matière d’éducation. D’autre part, afin d’assurer une meilleure prise en charge des groupes vulnérables, le registre national unique (RNU) qui fédère et facilite la politique de protection sociale sera affiné. En vue de renforcer le suivi des progrès et le rapportage des ODD, le Sénégal s’est engagé à produire des données inclusives, c’est-à-dire complètes, détaillées, ventilées et régulières.

L’Accord de Paris et la contribution déterminée au niveau national

L’engagement du Sénégal dans le cadre de l’accord de Paris se traduit dans sa contribution déterminée au niveau national (CDN) qui s’appuie sur les acquis de la contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) et fait écho au Plan Sénégal émergent (PSE) et à ses plans d’actions prioritaires (voir infra). La stratégie repose sur l’intégration de la dimension changement climatique dans la formulation et la programmation des politiques de développement, tenant compte d’autres priorités telles la santé humaine et animale, la lutte contre la pauvreté et la malnutrition, la promotion des renouvelables, l’efficacité énergétique et la prise en compte du genre. À ce titre, une évaluation de la situation environnementale a permis d’identifier : Les secteurs d’émissions de gaz à effet de serre : le transport, les déchets, l’énergie, l’industrie, la foresterie et l’agriculture. Les domaines sensibles portant de façon prioritaire les activités d’adaptation et de maîtrise des impacts du changement climatique : l’érosion côtière, l’agriculture, la pêche, l’élevage, la santé, la biodiversité et les inondations. Deux objectifs sont fixés. L’objectif inconditionnel (CDN) vise une réduction relative des émissions de gaz à effet de serre de 5 % et 7 % respectivement, aux horizons 2025 et 2030 par rapport à la situation de référence. Cette réduction pourra être portée à 23 % et 29 % respectivement, aux horizons 2025 et 2030 si le Sénégal bénéficie du soutien de la communauté internationale, notamment de financements conséquents (voir encadré 1 ci-après), d’une facilitation du transfert de technologies écologiquement rationnelles et du renforcement de ses capacités institutionnelles et humaines, dans le domaine du changement climatique (CDN+).

Les politiques en faveur du développement durable À travers le Plan Sénégal émergent (PSE) et des plans d’actions prioritaires (PAP) quinquennaux, le pays concilie les efforts d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique et les besoins de développement et de lutte contre la pauvreté. Depuis 2014, le PSE est devenu le document de référence des politiques de développement économique et social avec pour ambition d’en faire « un pays émergent à l’horizon 2035, avec une société solidaire dans un État de droit ». Reposant sur une vision de long terme (vingt ans), ce plan oriente et éclaire les choix stratégiques et la conduite des politiques publiques à court et moyen terme. La stratégie décennale du Plan Sénégal émergent (PSE) sur la période 2014-2023 s’articule autour de trois axes stratégiques : (1) la transformation structurelle de l’économie et la Croissance ; (2) le capital humain, la protection sociale et le développement durable ; (3) la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Par des effets convergents et cumulatifs, ces trois axes ont vocation à créer les conditions de l’émergence de l’économie du Sénégal en relevant durablement le potentiel de croissance, en stimulant la créativité et l’initiative privée. Le PSE vise notamment à stimuler la compétitivité et la productivité des secteurs clés, notamment l’agriculture, l’aquaculture, l’agroalimentaire, ainsi que le secteur minier et le tourisme (voir l’annexe 3 pour plus de détails). Le déploiement du Plan Sénégal émergent s’appuie sur un Plan d’action prioritaire (PAP) quinquennal. Au terme de la première phase (2014-2018), croissance et cadre macroéconomique ont été consolidés. Ainsi, sur la période, le taux de croissance du PIB s’élevait en moyenne à 6,6% contre 3% entre 2009 et 2013. Il est attendu de la mise en œuvre de la stratégie sur la période 2019-2023, une accélération de la croissance économique pour atteindre un taux moyen de 8,6% et un relèvement substantiel des principaux indicateurs environnementaux et sociaux en perspective de la réalisation de l’Agenda 2030 sur les Objectifs de développement durable et 2063 de l’Union Africaine. L’indice de développement humain (IDH) passerait de 0,512 en 2019 à 0,53 en 2023. L’incidence de la pauvreté monétaire devrait également baisser de plus de 4 points de pourcentage pour se stabiliser à 36,9% en 2023. La protection sociale : une priorité politique Les principes fondateurs de la Résolution des Nations Unies (1/RES/70) de septembre 2015, qui consacre les objectifs de développement durable (ODD), notamment « ne laisser personne pour compte », ont été intégrés dans la vision stratégique du Sénégal. L’axe stratégique 2 relatif au « capital humain, protection sociale et développement durable » du Plan Sénégal émergent (PSE) traduit la volonté de prendre en charge les personnes vulnérables. Fort de l’examen de ses filets sociaux par la Banque mondiale en 2015, le Sénégal a fait de la protection sociale et de la lutte contre les inégalités, une priorité. Ainsi, les dépenses publiques de protection sociale sont passées de FCFA 205 milliard (EUR 31,3 million) en 2015 à FCFA 274 milliards (EUR 41,8 million) en 2020, soit une croissance de 33,6% en quatre ans. Parmi les programmes déployés par le Sénégal, la couverture maladie universelle (CMU) et le Programme national de bourses de sécurité (PNBSF) visent à étendre la couverture sociale aux groupes les plus vulnérables. S’agissant du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), il vise à impulser une dynamique de croissance économique endogène, intégrée et soutenue pour réduire les inégalités d’accès aux services sociaux de base entre les centres urbains et les zones rurales. Le déploiement des politiques et programmes repose sur le ciblage des populations à faible revenu et des groupes vulnérables au Sénégal, élaboré au sein du Registre National Unique. Objectifs du document-cadre 1. Rationnel pour la mise en place de financements durables Un processus de mise en place d’un cadre de financement intégré du développement durable a été lancé en octobre 2020 par le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC)28. Un tel cadre intégré (en anglais, integrated national financing framework) a vocation à englober l’éventail de sources, nationales et internationales de financement public et privé. Il vise à accroître les investissements, gérer les risques et atteindre les priorités de développement durable définies par l’Agenda 203029. Le processus de financement doit mutualiser les sources publique (État central, secteur parapublic et collectivités territoriales) et privé (bancaire et non bancaire), mais aussi domestique et internationale. L’État interagit avec la quasi-totalité des autres acteurs intérieurs ou extérieurs, à travers : -Le prélèvement des impôts, taxes, redevances et revenus non fiscaux ; – La mobilisation de l’aide publique au développement ; – La commande publique adressée aux entreprises, et entrant dans le cadre des dépenses liées au financement du développement ; – Les investissements de portefeuille de projets ODD dans les entreprises publiques ; – Les prêts et autres formes de financement mobilisées au niveau interne pour financer les ODD. Les dispositifs de financement intégré facilitent l’intégration des fonctions, des processus et des systèmes de planification et de financement afin de mieux mobiliser et dépenser les ressources nécessaires au financement du développement durable. Deux formats de financement pouvant être combinés ou utilisés alternativement La partie I du présent document-cadre présente les enjeux environnementaux et sociaux auxquels le Sénégal est confronté, ainsi que ses politiques publiques majeures pour y répondre. Ce document doit aider dans l’accélération du processus d’atteinte des ODD, notamment en augmentant les ressources budgétaires domestiques (ex. marché financier UEMOA) vers les projets et programmes à fort impact sur les ODD. Le Sénégal vise aussi les partenariats public-privé (PPP) à travers une participation du secteur privé national et international dans le financement des ODD. Ce présent document-cadre permet la mise en place d’émissions obligataires et plus largement des financements selon les deux principaux formats de marché consacrés par l’Association internationale des marchés de capitaux (ICMA) et l’association des marchés de prêts (LMA). La seconde partie est consacrée au premier, dit Use-of Proceeds, qui consiste en un fléchage analytique des fonds levés vers des dépenses identifiées satisfaisant les critères précisés dans des catégories éligibles. La troisième partie est consacrée au second format, dit Sustainability-Linked (SL), qui ne requiert pas de fléchage analytique des fonds. Ce format repose sur une sélection d’indicateurs clés de performance (KPIs) et de cibles de performance durable (SPTs) dont l’atteinte fait varier les caractéristiques financières (ex : variation du coupon ou du taux d’intérêt) ou structurelles du financement (mesures de compensation, rehaussement d’efforts, subventions à des associations, etc.). Les deux formats pourront être combinés (au sein d’un même instrument de financement), ou utilisés alternativement, permettant dans les deux cas de mettre en perspective les objectifs poursuivis, les résultats atteints et les moyens, notamment budgétaires, déployés pour y parvenir. Cette combinaison d’approches par les voies et les moyens et la performance s’inscrit dans la continuité de la réforme de la gouvernance budgétaire initiée le 1er janvier 2020. À cet égard, le document-cadre lié à la performance contribue directement au renforcement de l’efficacité, de la performance et de la transparence de l’action publique au Sénégal. Le Sénégal s’engage ainsi à produire et à fournir une information de qualité aux marchés relativement à toutes les obligations vertes, sociales, durables et liées au développement durable qui seront émises. Utilisations complémentaires du document-cadre Ce document pourra servir de référence pour l’ensemble des financements de la République du Sénégal : prêts bilatéraux, initiatives de blended finance, dans les discussions avec les bailleurs et partenaires, ainsi que pour ses stratégies d’investissement (par exemple, pour son fonds souverain). Les critères d’éligibilité précisés dans le documentcadre pourront également être utilisés comme référence par les collectivités territoriales, ainsi que par les entreprises publiques31 ayant pour organe de régulation, de contrôle ou de tutelle un Ministère sénégalais. La gouvernance de tels programmes de financements durables permet de renforcer les relations du Sénégal avec ses partenaires techniques. En effet, le concours du PNUD et de la Banque Mondiale sera apporté pour les deux formats d’émission. Le PNUD interviendra pour aider le Sénégal dans l’élaboration des rapports d’impact des financements fléchés. La Banque mondiale apportera son appui technique, d’une part, dans la formalisation de nouveaux indicateurs et cibles de performance durable et, d’autre part, dans la préparation de rapports d’avancement des cibles de performance durable engagées |