Alors que les dirigeants politiques de l’Afrique francophone tournent de plus en plus le dos à leurs anciens dirigeants coloniaux, les entreprises françaises ont été contraintes de repenser leurs relations commerciales avec l’Afrique sans le soutien de Paris.

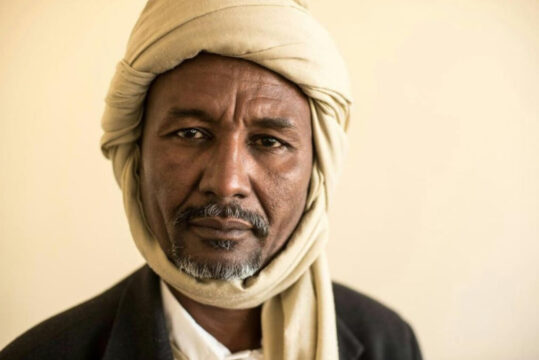

Les perturbations battent leur plein, avec de plus en plus de pays africains, en particulier dans la région du Sahel en Afrique du Nord et de l’Ouest, rejetant la politique dite francafricaine de leur ancienne puissance coloniale, la France.

Le terme fait référence à un réseau complexe et controversé de liens politiques, économiques, sociaux et militaires entre la France et ses anciennes colonies africaines, décrivant un type de relation spéciale caractérisée par l’influence française continue dans ces nations.

Souvent qualifiée de néocoloniale, la politique africaine de la France est soumise à une pression politique et populaire massive, et la lutte contre celle-ci remet ouvertement en question l’empreinte militaire, diplomatique et économique de Paris en Afrique.

La région du Sahel s’étend du désert du Sahara au nord aux savanes au sud, englobant plusieurs pays, dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad.

Antoine Glaser est un journaliste français et ancien directeur du magazine Africa Intelligence, basé à Paris, une publication de premier plan axée sur l’Afrique avec des éditions en anglais et en français.

Il a déclaré que les entreprises françaises ayant des activités dans la région bénéficiaient d’un « traitement préférentiel », en particulier à l’époque de la guerre froide en raison de la politique francafricaine.

« Ils pensaient qu’ils étaient chez eux en Afrique », a-t-il déclaré à DW, et ont ignoré des réalités plus récentes telles que le fait que l’Afrique est « devenue mondiale et que la France n’a pas vu venir la Chine ».

L’une de ces dures réalités, a-t-il ajouté, est que les entreprises chinoises détiennent désormais une part de marché de 25 % en Afrique francophone, tandis que la part de la France a chuté à « entre 6 % et 7 % ».

Par ailleurs, la multinationale française du cycle du combustible nucléaire Orano a annoncé en septembre dernier qu’elle suspendrait la production de sa mine d’uranium d’Arlit, dans le nord du Niger, en raison des difficultés financières rencontrées par sa filiale nigérienne, Somair.

Cette décision intervient alors que la fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin, déclenchée par le coup d’État de juillet 2023, a bloqué toutes les exportations d’uranium, a déclaré Orano dans un communiqué, ajoutant : « Malgré les efforts pour trouver d’autres possibilités d’exporter l’uranium produit par Somair et de relancer les activités commerciales, toutes les propositions faites aux autorités nigériennes sont restées sans réponse ».

En juin 2024, Orano a également perdu sa licence d’exploitation minière pour le gisement d’uranium d’Imouraren en raison d’une décision du gouvernement militaire, qui a révoqué la licence après une période de tensions et d’ultimatum.

Située à environ 160 kilomètres d’Agadez – la plus grande ville du centre du Niger – la mine d’Imouraren détient l’un des plus grands gisements d’uranium au monde. L’exploitation minière a été lancée par le groupe nucléaire français Areva, rebaptisé Orano en 2018, qui a mis la mine en veilleuse en 2015 en raison de conditions de marché défavorables.

Depuis lors, les tensions ont illustré la fragilité d’un système dans lequel la présence militaire et diplomatique soutenait des intérêts économiques.

Paris à la recherche de nouvelles relations

Au-delà de la filière uranium, c’est tout le modèle d’influence de la France qui est déstabilisé, touchant des secteurs comme les infrastructures, les télécommunications, l’énergie et les travaux publics, autant de symboles de la présence française qui sont aujourd’hui régulièrement remis en cause.

En février 2023, le président français Emmanuel Macron a présenté une nouvelle stratégie, intitulée « Notre avenir : le partenariat Afrique-France », et proposant de nouvelles formes de partenariats.

Dévoilée par Macron avant sa tournée en Afrique centrale, la stratégie prône l’abandon des anciens paradigmes et met à nouveau l’accent sur les relations économiques et commerciales plutôt que sur les questions de sécurité. L’idée centrale de ce nouveau modèle repose sur un passage d’une « logique d’aide à une logique d’investissements solidaires et de partenariats », et se veut une « relation symbiotique » bénéfique à toutes les parties.

Ce que la France a longtemps considéré comme son « arrière-cour » est en train de disparaître dans un contexte de changement plus large dans la région du Sahel.

De plus, l’Afrique dans son ensemble n’est plus le terrain de jeu exclusif des entreprises françaises. Des pays comme la Turquie, la Russie, la Chine ou encore l’Allemagne renforcent leurs positions, obligeant les entreprises françaises à réajuster leur politique commerciale pour survivre dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Un consultant français, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré à DW qu’au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la véritable présence française était « déjà marginale avant les récentes tensions » avec leur patrie coloniale.

Dans l’industrie minière, a-t-il dit, les principaux joueurs viennent souvent d’Australie ou du Canada, comme le géant minier Barrick Mining Corporation, basé à Toronto. « La perception que la France est omniprésente est plus forte que la réalité », a-t-il déclaré.

Il a également noté que derrière les « postures officielles », une stratégie se précisait : « Maintenir une présence, mais par des moyens plus indirects ».

Les entreprises françaises chercheraient désormais à conserver des parts de marché « sans provoquer de rejet » en lançant des joint-ventures, des partenariats locaux ou la création de sociétés de projet de droit local.

« Il y a aujourd’hui une dynamique dans laquelle ces entreprises s’adaptent en coopérant davantage avec des partenaires locaux, en mettant en place des structures partagées. C’est une façon de rester actif tout en évitant la visibilité frontale », a-t-il ajouté.

La concurrence s’intensifie en Afrique

Yves Ekoue Amaizo, directeur du Think Tank Afrocentricité, pense que le retrait progressif des entreprises françaises ouvre aussi la porte à de nouvelles alliances, car les pays africains auraient désormais « la capacité et les partenaires pour remplacer ces entreprises ».

« La Chine, la Turquie et d’autres acteurs immédiats sont déjà impliqués. Mais cela signifie accepter de nouvelles conditions, souvent opaques, et gérer un contexte de risques [tels que] l’instabilité politique, le terrorisme et les incertitudes juridiques », a-t-il déclaré à DW.

Si le désengagement semble inéluctable pour certaines multinationales françaises, d’autres misent encore sur un rééquilibrage de leurs stratégies commerciales.

Selon un rapport du magazine de l’industrie offshore Offshore Technology, le géant de l’énergie TotalEnergies, par exemple, tente de trouver une nouvelle base dans les pays anglophones et lusophones, notamment le Kenya, l’Afrique du Sud, la Namibie et l’Angola.

Mais la concurrence y est féroce, et la France ne peut plus s’appuyer sur un avantage historique dans ces pays. D’autant plus que les questions de légitimité et de responsabilité sociale jouent également un rôle croissant, a déclaré M. Amaizo.

« La vraie question est celle de la mentalité. Si les entreprises veulent rester crédibles, elles doivent prouver qu’elles co-construisent localement et qu’elles partagent les bénéfices, plutôt que de faire cavalier seul avec les ressources.

Alors que l’ère de la relation spéciale entre la France et ses anciennes colonies africaines touche à sa fin, certains signes indiquent que les multinationales françaises tentent également de se transformer en collaborant plus fortement avec des partenaires locaux ou en déplaçant leurs opérations ailleurs en Afrique.

Quoi qu’ils fassent et où qu’ils aillent, la légitimité reste leur principal capital et doit être retrouvée. DW