Dans une étude intitulée « Jeunesse urbaine, fracture générationnelle et réinvention du lien politique enAfrique subsaharienne », dans le cadre d’un projet de recherche financé par le Knowledge Management Fund (KMF), le fonds pour la recherche du ministère néerlandais des Affaires étrangères, administré par la Knowledge Platform Security & Rule of Law (KPSRL, Réseau d’experts sur lasécurité internationale et l’État de droit), en collaboration avec le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (Grip), la question de l’évolution des mouvements citoyens en Afrique subsaharienne et leur adaptation à un contexte en mutation, marqué par la poussée denouveaux autoritarismes a été épluchée. L’idée est de retracer la trajectoire des mouvements citoyens enAfrique subsaharienne comme Y’en a marre, et autres. Ce, pour une évaluation de la contribution de ces mouvements à un changement systémique décisifreste à apprécier sur un temps long, selon les auteurs. L’étude fait un panorama des collectifs et figures d’engagements citoyens, d’une manière générale.

Au cours de cette décennie, la jeunesse africaineest devenue un acteur collectif majeur des transformations sociopolitiques survenues sur le continent, souvent par ses engagementspacifiques en faveur de sociétés plus inclusives etplus démocratiques, au- delà du formalismeinstitutionnel.

À l’instar des mouvements dits du Printempsarabe (2010-2011) dans la région MENA(Moyen-Orient et Afrique du Nord), l’Afrique subsaharienne a également été le théâtre d’unerecrudescence de divers mouvements decontestation (du Sénégal au Burkina Faso, en passant par la République démocratique du Congo (RDC), menés par une frange de lajeunesse urbaine.

Ces jeunes, ouverts sur le monde et utilisant notamment les réseaux sociaux pour s’exprimer etnouer des alliances, réclament non seulement unaccès aux opportunités et à de meilleures conditions socio-économiques, mais ils incarnent aussi et surtout de nouvelles façons de faire et devivre la politique.

Bien qu’ils représentent la majorité démographique du continent, les jeunes demeurent en effet la catégorie la plus impactée par le chômage et restent insuffisamment intégrésdans les processus politiques et de développementéconomique3. Les difficultés d’accès à l’éducation et à l’emploi, le sentiment de marginalisation ainsi que la désaffection à l’égard des institutions et des gouvernants poussent certains à émigrer, voire à se radicaliser.

Cependant, la grande majorité de la jeunesse du continent s’est plutôt engagée dans un processus d’institutionnalisation des revendications, qui a pris la forme de mouvements citoyens structurés, tels que « Y’en a marre » (YAM) au Sénégal, « Le Balai Citoyen » au Burkina Faso, ou encore « Filimbi » et « Lucha » en RDC. Leurs mobilisations non violentes ont significativement marqué les évolutions institutionnelles dans ces pays, en mettant notamment en échec les tentatives de prolongation inconstitutionnelle desmandats présidentiels ou la mise en œuvre depolitiques impopulaires ; les mouvementscitoyens ont contribué à élargir les espacesd’expression civiques, en dépit de l’adversité.

Plus fondamentalement, l’émergence des mouvements sociaux africains s’inscrit aussi dans une logique cyclique, de réponses aux chocs systémiques, dont l’une des séquences historiques notables coïncide avec les émeutes planétaires de la faim, entre 2008-2010, qui impliquaient déjàdes franges de jeunes citadins.

Selon le géographe Pierre Janin, cette crise planétaireaux dimensions multiples « a servi de galop d’essai auxplus jeunes générations pour se faire connaître etentendre ». Sur fond d’accroissement des inégalités etde déficit démocratique, les « jeunes qui ont eu lesentiment

d’être des générations sacrifiées et d’être malreprésentées politiquement, se sont fortementmobilisés».

À cet égard, l’émergence des nouveaux mouvements citoyens africains au tournant desannées 2000 peut également être analysée en termes de « fracture générationnelle », puisqu’ellea aussi pris la forme d’une lutte contre l’extensiondu nombre de mandats présidentiels consécutifs etcontre la monopolisation du pouvoir par lesgénérations nées avant ou autour des indépendances. Mais, au-delà du label de mouvements pro- démocratie et du thème de l’alternance pointés par les médias, l’enjeu central des revendications des nouveaux mouvements citoyens reste la transformation de lagouvernance. Il s’agit « d’œuvrer à la mise en place de mécanismes d’une gestion publique aubénéfice de tous».

Cependant, des signaux et évènements récents, notamment les mesures restrictives prises dans le contexte de la lutte contre la pandémie de la COVID 19 ou encore celles relatives auxpolitiques de lutte contre les extrémismesviolents, ont révélé dans un certain nombre de pays, des risques de régressions autocratiques et de rétrécissement des espaces d’expression et departicipation civique.

Toutefois, des mobilisations et contestations sociales répondant à ces événements confirmentaussi la volonté des mouvements citoyens decontinuer à agir en garants des acquis/avancées démocratiques. De même, une mise en réseau progressive des mouvements citoyens, à travers des initiatives telles que l’UPEC (Université populaire de l’engagement citoyen) ou la plateforme Afrikki, annonce l’ambition de consolider une culture civique critique à l’échellecontinentale.

« Jeunesse urbaine, fracture générationnelle et réinvention du lien politique en Afriquesubsaharienne », « Urban youth, generationaldivide and reinventing the political connection in sub-Saharan Africa » est un projet de recherche financé par le Knowledge Management Fund(KMF), le fonds pour la recherche du ministèrenéerlandais des Affaires étrangères, administré par la Knowledge Platform Security & Rule ofLaw (KPSRL, Réseau d’experts sur la sécuritéinternationale et l’État de droit).

Cette recherche se penche sur l’évolution des mouvements citoyens en Afrique subsaharienne et leur adaptation à un contexte en mutation, marqué par la poussée de nouveauxautoritarismes. Elle interroge la capacité de cesmouvements à « repolitiser » les jeunes et à les mobiliser autour des objectifs de changement sociétal et d’innovation dans les pratiquesciviques et politiques (à travers leur engagementen faveur d’une gouvernance inclusive et fondéesur l’équité).

Il s’agit d’analyser dans quelle mesure les pratiques innovantes de ces nouveauxmouvements citoyens peuvent contribuer à « réinventer le lien politique », à réduire le fosségénérationnel ainsi que la marginalisation de lajeunesse africaine dans le domaine politique, pourassurer leur participation sociopolitique effective.

Cette recherche complète par ailleurs une précédente étude du GRIP consacrée, en 2017, à la première phase d’émergence de ces mouvements et à leur rôle dansl’accompagnement des transitions politiques amorcées au cours de la décennie. Si la premièrephase d’émergence des mouvements citoyens apris une forme principalement protestataire, la seconde phase abordée ici repose sur l’hypothèse d’un cheminement des mouvements citoyens vers une posture de propositions pour unetransformation globale de la société. La recherches’appuie sur une dizaine d’entretiens menés entre mai 2021 et janvier 2022, avec des activistes, membres de collectifs citoyens originaires de sixpays francophones (Burkina Faso, Congo-Brazzaville, RDC, Guinée Conakry, Sénégal, Togo), mais aussi d’analystes africains, observateurs privilégiés des dynamiquessociopolitiques qui traversent continent.

Le propos de cette synthèse se décline en trois parties. La première partie rappelle les facteursstructurels et contextuels qui sous-tendentl’émergence et la trajectoire des mouvementscitoyens.

La seconde partie propose un bref panorama des collectifs citoyens et profils d’activistesindividuels ; elle esquisse une typologie decaractéristiques communes, des thèmes de prédilection, stratégies d’action et les nouvelles dynamiques, notamment l’amorce d’une possible rupture d’avec l’apolitisme initial de certains mouvements et activistes.

La dernière partie reprend les momentssignificatifs des entretiens et lesrecommandations qui en découlent.

L’objectif principal du KPSRL est d’améliorer l’apprentissage et les connaissances, notamment des décideurs, en matière de politiques publiques et deprogrammes relatifs à l’amélioration de la sécuritéhumaine et au renforcement de l’État de droit.

Le fonds KMF soutient des événements, des idées de recherche, des projets pilotes et autres initiativesinnovantes, qui contribuent à améliorer la qualité des connaissances et les politiques dans le domaine de la sécurité humaine et du renforcement de l’État de droit, en vue de leur adoption ultérieure, particulièrement dansles contextes touchés par les conflits et les crises.

Facteurs structurels et conjoncturels d’une décennie derévoltes

Avant le cycle des manifestations et des émeutes urbaines de 2008 et 2010, peu d’observateursavaient su déceler les signes des mutationspolitiques et socioculturelles profondes en cours dans les sociétés africaines, notamment, ceux d’une prise de conscience civique aiguë des populations, « qui se modernisent plus rapidement que les cultures politiques de leurs États […] respectifs [et] cherchent à accéder aux pouvoirs et à maîtriser les ressources ».

Dans nombre de pays, la population n’hésite plus à descendre dans les rues pour réclamer des emplois et de meilleurs salaires. Elle suit par ailleurs l’action de ses dirigeants de plus près, notamment au moyen des médias numériques. Étudiants, artistes, diplômés sans emploi ou autoentrepreneurs du secteur informel, se mobilisent au sein de structures distinctes dansleur logique organisationnelle des organisations «classiques » de la société civile et desorganisations socioprofessionnelles.

Un continent jeune et en mutation

La poussée des nouveaux mouvements sociaux etmouvements citoyens en Afrique subsaharienne est avant tout corrélée au facteur démographique jeune, du fait de la surreprésentation de ces derniers dans la pyramide des âges ; elle est aussi liée à l’urbanité et, dans une certaine mesure, àl’appartenance des acteurs de ces mouvementsaux nouvelles classes moyennes africainesémergentes.

L’Afrique compte en effet la population la plusjeune du monde avec le taux de croissance le plusfort de la planète. Environ 60 % de la populationafricaine avait moins de 25 ans en 2020, et plusd’un tiers entre 15 et 34 ans ; plusparticulièrement, les moins de 25 ans représentent 60 % de la population au Sénégal, 65 % au Burkina Faso et 66 % en RDC. Selon lesprojections démographiques de l’ONU, cettepopulation de jeunes Africains devrait passer de 447,1 millions en 2019, à 1,3 milliard depersonnes en 2100. Par conséquent, près de lamoitié des jeunes du monde soit 46,3 %, serontafricains à cette échéance.

Cette singularité démographique constitue à lafois un défi et une source d’opportunités pour le continent africain. Elle revêt des implications majeures tant pour l’activité économique et laprestation des services publics, que pour lastabilité des sociétés et des États africains. Les jeunes constituent en effet un capital humainessentiel, comme le reconnaissent la Charte africaine de la jeunesse et l’Agenda 2063 del’Union africaine : les jeunes « représentent leprincipal atout pour conduire la transformationpolitique, sociale, culturelle et économique sur le continent». Le rôle joué par la jeunesse dans la vague des soulèvements pacifiques qui a balayé le continent depuis 2010 autour d’exigences dedroits et de réformes de la gouvernance, en estune illustration.

Selon l’Ibrahim Forum Report (2019), la jeunesseafricaine a bénéficié depuis 2008, « d’une amélioration significative des normes en matièred’éducation et de santé, qui les place dans uneposition plus avantagée que les générations précédentes pour faire progresser le capital humain ». Dans de nombreux cas, la jeune génération se révèle plus informée, mieux équipée et préparée que la génération des dirigeants actuels pour affronter les défis d’un monde en mutation rapide. Plus particulièrement,les améliorations dans le domaine destechnologies de l’information (TI) et desinfrastructures numériques permettent à unnombre croissant de jeunes Africains de grandir en utilisant la technologie. Ainsi, les jeunes Africains de la tranche d’âge des 15-24 ans sont 2,3 fois plus susceptibles d’utiliser Internet parrapport à la population africaine dans sonensemble, contre 1,3 fois en Europe. Selonl’Ibrahim Forum Report, cette connexion desjeunes Africains à l’échelle planétaire, « augmente leurs attentes et les expose à différentes réalités, à de nouvelles opportunités et idées qui peuventapporter innovation et motivation pour lechangement ».

Toutefois, les sociétés africaines restent confrontées à de multiples « circonstancessocioéconomiques et politiques défavorables aux jeunes, et qui réduisent les choix et les opportunités qui s’offrent à eux ».

Le chômage reste le problème le plus importantpour la jeunesse africaine : « Le taux de chômage des jeunes est deux fois plus élevé que celui des adultes dans la plupart des pays africains, et 60 % des chômeurs africains sont des jeunes31 ». En dépit de l’amélioration de l’accès à la scolarité des jeunes au cours de la décennie, l’insatisfaction de ces derniers par rapport à l’offre et à la qualité de l’enseignement s’accroit, en raison de la déconnexion entre le niveaud’éducation et les perspectives d’emploi.

Selon les données de l’enquête d’Afrobarometer la plus récente, publiée au début de l’année 2021,parmi les priorités que les gouvernants africainsdevraient prendre en considération, la créationd’emplois (51 %) et l’éducation (17 %) arriventen tête chez les répondants âgés de 18 à 35 ans. Dans le même registre, l’Ibrahim Forum Reportconstate qu’environ 60 % des Africains, et enparticulier les jeunes, estiment que « leursgouvernements font un très mauvais ou un assez mauvais travail » en ce qui concerne la prise encharge des besoins des jeunes. Le sentiment d’exclusion sociale et économique constitue l’un des facteurs majeurs de frustration et de mécontentement chez les jeunes au Burkina Faso, selon une enquête réalisée par l’Institut pour la gouvernance et le développement, ciblant lesjeunes de Ouagadougou et de Bobo-Duilasso. Lesrevendications de justice sociale ont été les détonateurs de l’émergence des principauxmouvements citoyens (Y’en a marre, Balaicitoyen, etc.).

Par ailleurs, en dépit du potentiel qu’ilsreprésentent pour le progrès économique et social de leurs sociétés, les jeunes Africains restent sous-représentés dans le champ de la gouvernance et sont exclus des processus décisionnels clés. À peine 14 % des élus, dans les Parlements ducontinent, ont moins de 40 ans, tandis que l’écartentre l’âge médian de la population africaine (19 ans) et celui de ses dirigeants (64) est d’environ45 ans. Le constat est que les Assembléesnationales restent des institutions fermées à laparticipation des jeunes pour des raisons à la foispolitiques, socio-culturelles et institutionnelles. Au Burkina Faso, Le Balai citoyen a plaidé pour l’adoption d’une loi en faveur d’un quota des jeunes (30 %) sur les listes électorales lors des élections législatives de 2020 dans le cadre d’unprojet intitulé « Alliance Jeunes et Parlementaires».

Urbanité et émergence des classes moyennes

De manière générale, les villes et agglomérations urbaines – qui concentrent les facteurs de production, les infrastructures et les services – ont toujours servi de levier au développement industriel et à la mobilité sociale, mais aussi de catalyseurs de changements socioculturels, à travers la diversification des savoirs, des sourcesd’information et des pratiques sociales qu’ellesgénèrent. Les zones urbaines représentent près de80 % du produit intérieur brut de la planète et unpourcentage équivalent de créations d’emplois. Nombre d’exemples empiriques, notamment latrajectoire des pays émergents, confirment une corrélation positive entre urbanisation etdéveloppement économique.

Le continent africain s’urbanise aussi rapidement. Selon les données de World UrbanizationProspects (2018), le taux d’urbanisation en Afrique subsaharienne est passé de 15 % en 1960 à 42 % en 2021. Selon l’OCDE (Dynamiques de l’urbanisation africaine 2020), d’ici 2050, l’Afrique devrait connaître le taux de croissance urbaine le plus rapide du monde. Cette croissance s’opère en grande partie dans les petites etmoyennes agglomérations. En 2020, au Sénégal et en RDC, près de la moitié de la population est urbaine (Sénégal 48,122 % – RDC 45,638 %). Aussi, à mesure que les populations africaines s’urbanisent, la ville s’est affirmée au cours de cette décennie comme le centre de gravité dudébat politique africain et comme lieu deprédilection des revendications citoyennes en matière de gouvernance et de responsabilité despouvoirs publics, particulièrement dans les paysen transition démocratique. Comme le souligne pertinemment l’anthropologue Benjamin Rubbers, « la ville est bien liée à desrevendications spécifiques, notamment les revendications citoyennes, salariales, etc. La notion de citoyenneté dérive de celle de cité, du droit à la ville, qui a une connotation particulière dans le contexte postcolonial41 ». Bien davantage, « la ville favorise les comparaisons en termes de niveau de vie, d’accès aux services sociaux. Elle est elle-même un maillage de réseaux sociaux, qui peuvent servir de base de mobilisation ou decontagion. Elle implique enfin une plus grandeproximité avec le pouvoir ; il est difficile de fairepression sur un pouvoir éloigné, qui effectueseulement des visites occasionnelles ».

L’urbanisation africaine est par ailleurs considérée comme l’une des moins équitables des régions en développement. Comme le soulignait déjà au début de la décennie une analyse de laBanque africaine de développement (BAD)consacrée à l’avenir des villes africaines : « Le phénomène d’urbanisation rapide exerce d’énormes pressions sur les services sociauxexistants et d’autres services essentiels quisouffrent déjà du sous-équipement, de lasurcharge et du délabrement ». Par conséquent, « bon nombre de villes en Afrique se caractérisent aujourd’hui par le manque d’infrastructures adéquates et les conditions de logement insalubres ; la faiblesse et l’inefficacité destructures administratives peu rentables ; l’appuiinstitutionnel non viable ; et l’insuffisance de lafourniture des services publics, la distorsion et lemanque d’équité dans les structures deconsommation ».

Selon les données compilées d’une enquête menée par Afrobarometer dans 16 pays africains, portant entre autres sur la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement, il ressort que la plupart des manifestations survenues sur le continent depuis la crise alimentaire et financière de 2008 et le «Printemps arabe » de 2011 étaient en partie liéesà la piètre qualité des services de l’État45. L’indigence des services publics et la faiblessedes revenus figurent parmi les premiers motifs de colère populaire. Cependant, la montée de tensions sociales et des vagues de protestations s’inscrit également dans un contexte global derégression démocratique progressive.

Dans son analyse de la nouvelle vague desmouvements sociaux africains – dont lesmouvements citoyens sont l’expression –, lapolitologue Lisa Mueller postule que cesmouvements sociaux sont la résultante d’uneconvergence entre l’expression de « griefspolitiques », portés essentiellement par les classes moyennes et les « griefs matériels », portés parles couches sociales les plus pauvres.

La transition démographique, marquant lepassage des pays africains d’un profil depeuplement majoritairement rural vers une population de plus en plus urbaine, s’accompagneen effet de l’émergence de classes moyennes, quiincarnent une diversité d’expressions sociales nouvelles. Elles se mobilisent autour d’exigences allant de l’amélioration de la gouvernance à l’opposition politique classique, de la contestationélectorale à l’expression identitaire des nouvellescatégories sociales jeunes ou encore à larépartition équitable des richesses.

Les contours et la taille de cette classe moyenne africaine sont au cœur de débats entrespécialistes, qui définissent ce groupe social selon des critères variables, allant du revenu aux comportements et habitudes, niveau d’éducation et connectivité. Lisa Mueller définit pour sa partla classe moyenne comme une « couched’Africains qui satisfont leurs besoins matériels de base avec des revenus provenant de sources extérieures à l’État ». Cet élémentd’indépendance par rapport à l’État est décisifpour caractériser cette classe moyenne libérée du système clientéliste de l’État et dont les membres sont davantage susceptibles de mener lacontestation.

Par leur niveau de formation ou leurs occupations, nombre de leaders des mouvementscitoyens entrent dans les critères définissant leprofil de nouvelles classes moyennes (journalistes, ingénieurs, juristes, diplômés,artistes). La conjonction des griefs politiques portés principalement par ces dernières, et des griefs matériels exprimés par les classes populaires, permet à Lisa Mueller de suggérer que les classes moyennes, de par leur formation, leurs habiletés communicationnelle et organisationnelle, sont prédisposés à jouer le rôle de « généraux » des mouvements sociaux africains, tandis que les couches sociales plus démunies font office de « fantassins ». Ces dynamiques de contestation s’inscrivent dans un contexte de croissance économique non inclusiveet d’exacerbation des inégalités.

Fracture générationnelle et représentation politique desjeunes

L’écart entre l’âge médian de la population africaine et celui de ses dirigeants (45 ans) est révélateur de l’existence d’une véritable fracture générationnelle dans l’accès aux prérogatives et aux opportunités sociopolitiques. Dans son analyse, « Gerontocracy in African politics », le chercheur nigérian J. Olusegun rappelle cet écart significatif entre l’âge de plusieurs dirigeants africains, la moyenne d’âge du continent africain et le poids démographique des jeunes. Bien que l’analyse repose sur une enquête réalisée auprèsd’étudiants de l’université de Cape Town, et que l’auteur relativise toute extrapolation de sesconstats à l’ensemble du continent, il suggèretoutefois que l’étude peut suggérer des pistes d’analyse pour comprendre les obstacles à participation des jeunes dans d’autres paysd’Afrique.

L’auteur avance diverses raisons pour expliquerles obstacles à la participation politique de la jeunesse, dont :

Selon le rapport « Greater Inclusion of AfricanYouth in Public Service and Governance », lapolitique formelle reste aux mains des personnes âgées, principalement masculine, ayant unpouvoir et une influence dans la société.

Le coût économique des élections, les sommes nécessaires pour être candidat dans de nombreuxpays du continent, excluent d’office les jeunesdéjà impactés par le chômage et surreprésentés dans les emplois précaires. Considérée parfois – et à tort – comme apathique politiquement, la jeunesse s’implique moins dans la politique élective, mais davantage dans l’activisme politique. Aux barrières qui se posent à leur participation en politique, les jeunes répondent par un activisme politique non conventionnel et par des formes alternatives de participationpolitiques (manifestations, sit-in, marches, etc.)afin d’exprimer leurs préférences et leurs frustrations. Il ressort par ailleurs de l’étudemenée par Joseph Olusegun Adebayo que les jeunes répondants de son enquête rejettent de manière unanime les sections jeunesse des partis politiques classiques, qui servent souvent decompensation aux jeunes sans pour autant lesimpliquer dans les processus de prise de décisiondu parti.

Comme le résume le rapport de l’Institutinternational pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) sur la participation des jeunes aux processus politiques, plusieurs facteursexpliquent la désaffection des jeunes à l’égarddes formes traditionnelles de participationpolitique. Selon rapport, ces facteurs sont : « Lepatrimonialisme, le cynisme à l’égard de la politique et des partis politiques, la méfiance envers les institutions et les processus électoraux, la sous-représentation au sein du gouvernement et des partis politiques, le favoritisme et le manque de ressources financières, les limites d’âge imposées par le code électoral et les différences intergénérationnelles, outre la corruption et l’utilisation de ressourcesfinancières illicites en politique ».

Mouvements sociaux et cycles générationnels

Selon Saïd Abbas Ahmed, directeur de ThinkingAfrica, la filiation des mouvements citoyensd’Afrique subsaharienne est à replacer dans uncycle de temps long, que le livre de Peter Anyang’ N’yong’o, intitulé « Afrique, la longue marche vers la démocratie : État autoritaire etrésistances populaires : sept études » publié en1988, fait remonter aux mouvements antérieurs à ceux des demandes démocratiques du début des années 1990, souvent associés aux événements enEurope de l’Est et à la chute du mur de Berlin.

La filiation des mouvements sociaux en Afrique subsaharienne serait plutôt à inscrire dans la suite des dynamiques des luttes des syndicats des enseignants dans les années 1980, auxquelles succèdent, les demandes démocratiques au tournant des années 1990, puis le cycle des demandes pour des meilleures conditions de vie dans la séquence des années 2008-2010. Enfinvient la contagion du rejet des troisièmesmandats, dans la partie ouest du continent. « Cela se cristallise avec la capacité des Sénégalais à refuser le troisième mandat d’Abdoulaye Wade, puis la mobilisation des Burkinabés qui ont réussi à renverser Blaise Compaoré après une longue lutte. En réalité, le renversement du régime au Burkina Faso s’enracine dans un terreau préparépar Norbert Zongo, Thomas Sankara, etc. ». Lesnouveaux mouvements citoyens d’Afrique subsaharienne ne sont pas de simples transpositions des mouvements dits du printempsarabe, survenus dans la région MENA. Smockey,artiste et figure de proue du Balai citoyen, rappelle le mot d’ordre des manifestations contrele pouvoir de Blaise Compaoré : « Lorsque nousétions descendus dans les rues, nous disions queles enfants de Sankara étaient arrivés, si tu as tuéSankara, tu ne peux rien contre ses enfants. »

Selon Lisa Mueller, les nouveaux mouvements citoyens constituent une troisième vague demouvements sociaux en Afrique subsaharienne.La première vague remontant aux années 1950 et 1960 est celle qui a porté le mouvement de ladécolonisation. La deuxième, au tournant desannées 1990, est celle qui a promu lalibéralisation politique et économique. Enfin la troisième vague, comme déjà souligné plus avant, est la résultante d’une conjonction de nouvelles demandes politiques et d’une protestation des classes populaires contre les inégalités sociales. Saïd Abbas et Lisa Mueller partagent un même diagnostic des facteurs internes à l’origine del’émergence des mouvements citoyens en Afrique subsaharienne : l’aspiration à la participation politique de nouvelles catégories sociales urbaines et la mobilisation des classes populaires autour de griefs matériels pour faire avancer un agenda de réformes démocratiques.

Dans la première phase de leur trajectoire les nouveaux mouvements citoyens ont réussi à empêcher des changements inconstitutionnels et contribué à renverser des régimes autoritaires. Il est cependant apparu, dans le sillage de ces bouleversements, que la transformation radicaledes systèmes politiques et des États, nécessiteplus qu’un simple changement de chef d’État ou de régime. D’autant plus que le contexte qui asuivi les alternances survenues au Sénégal, auBurkina Faso, en RDC ou en Guinée, semble s’accompagner dans une certaine mesure, de risques de régression autoritaire ou derestauration d’un statu quo au bénéfice de lamême classe politique traditionnelle et de sespratiques antérieures.

En effet, bien qu’un rapport d’Afrobarometer de 2019 sur l’état de la démocratie confirmel’attachement de la grande majorité des Africainsaux principes démocratiques et leur rejet desalternatives autoritaires, de nombreux signauxindiquent également une dégradation de la qualitéde la gouvernance dans un grand nombre de pays ainsi qu’une tendance au rétrécissement de l’espace civique, notamment dans le contexte particulier de la pandémie de COVID. En 2020, l’indice de gouvernance africaine de la Fondation Mo Ibrahim a relevé la première baisse de lagouvernance moyenne du continent depuis lacréation de l’indice en 2007. L’indice FreedomHouse constate également une diminution de laliberté dans 22 États africains en 2020.

Presque tous les pays du continent (48 sur 54) ont imposé des mesures de lutte contre la propagation du virus qui impliquaient une limitation de la liberté d’association et de réunion. Certains paysont visiblement utilisé ces mesures d’exceptiondans une finalité davantage politique. C’est notamment le cas de la Guinée, qui connaissait des manifestations depuis le début de 2019, contre la réforme constitutionnelle permettant au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat, lors des élections de mars 2020 ; lesmesures restreignant la liberté de réunion ont étél’occasion de faire dissuader les manifestationsanticipées. Selon Amnesty International, larépression des manifestations avait causé la mort d’au-moins 50 personnes entre octobre 2019 etjuillet 2020.

Aussi, le double défi de la phase de transition ouverte par le succès des nouveaux mouvementscitoyens, est celui de la définition d’un nouvelordre politique, d’une part, et aussi de la redéfinition du rôle des mouvements citoyens qui revient à ces mouvements dans la cristallisation de nouvelles pratiques de la gouvernance, au-delàde la seule stratégie de convocation desmanifestations de rue et de dénonciation desdysfonctionnements institutionnels immédiats.

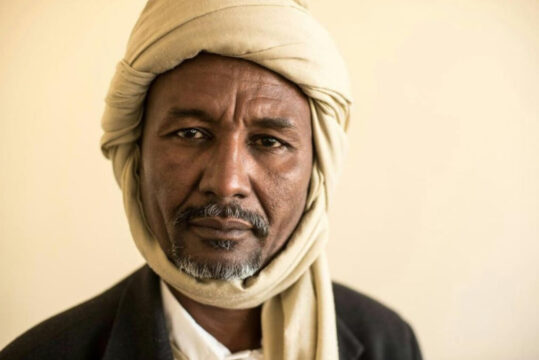

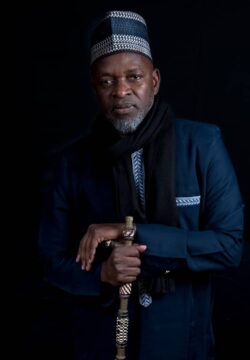

Profils et caractéristiques des mouvements et activistes

Les mouvements citoyens tels que Le Balai citoyen, YAM, LUCHA ou FILIMBI sontrépertoriés en tant qu’associations au même titre que de nombreuses associations actives dans les différents pays sur le continent. Cependant, ces mouvements s’en distinguent tant par la forme, en termes de structuration et de modes d’action, que par le contenu et les objectifs poursuivis. Il semble pertinent de refaire un point sur lesmouvements et d’identifier ce qui fait ladifférence avec les associations dedéveloppement, à caractère social ou thématique dont les pays foisonnent. À l’époque où ils ont émergé, on a pu penser qu’ils allaient finalement se fondre dans la masse des organisations de lasociété civile (OSC) ou ONG. Ils ont gardé leurspécificité et ont un socle de points communs.

On distingue ainsi des collectifs et des trajectoires plus individuelles. Les Collectifs citoyens sontengagés dans des actions concrètes de terrain(structuration de l’expression citoyenne,initiatives d’économie circulaire, initiatives visantà impacter la gouvernance locale et à consolider l’ancrage d’une démocratie participative, etc.), des plateformes en ligne dédiées à la veille citoyenne sur l’action publique, des militant.e.s et cyberactivistes individuel.le.s, agissant sur des problématiques les plus variées, comme lesquestions de gouvernance, l’égalité de genres,l’environnement.

Défis et perspectives des mouvements citoyens

La traduction de leurs griefs politiques en contenu programmatique est considérée comme l’un des défis majeurs des mouvements citoyens. Les restaurations autoritaires dans certains paysont été analysées par certains observateurscomme la résultante de cette absence dedéfinition d’un modèle de gouvernancealternative par ces nouveaux acteurs des mouvements citoyens. La résurgence de coups de force dans plusieurs pays (Mali, Guinée, Burkina Faso) dans un contexte de fragilisation relative des institutions démocratiques s’est imposécomme un nouveau signal d’alarme.

Pour Micheline Mwindike, activiste de LUCHA, un fait marquant de la traversée de la décennie, mais aussi un témoignage du succès des mouvements citoyens, c’est « le fait d’exister après ces dix années de lutte, dans un contexte hostile à notre présence ». Les raisons qui ont contribué à l’émergence des mouvements citoyens n’ont pas disparu, notamment, les violences contre les civils, les viols et violences basées sur le genre, l’insécurité et les groupes armés, dans le cas de l’Est du Congo. Les rapports entre les mouvements citoyens et les autorités en RDC se sont relativement pacifiés, mais les risques pour les militants n’ont pas disparu, surtout à l’approche des cycles électoraux. Par ailleurs, certains entrepreneurs locaux de la violence – qui sont les bénéficiaires de l’économie de guerre et de prédation desressources dans l’Est du pays –, restent lesprincipaux commanditaires des menaces et violences contre les militants qui dénoncent lesmalversations et les injustices sociales, ainsi quel’exploitation illégale des ressources.

La construction progressive d’un socle commun des mouvements à l’échelle du continent avec la création du réseau Afrikki, le réseau des activistes d’Afrique et de ses diasporas, ou la mise en place de l’Université populaire de l’engagement citoyen (UPEC) offrent aussi les perspectives d’un renouvellement des propositions et des pratiques de mouvementscitoyens.

La thématique du « dividende démocratique », ainsi que celle du renouveau du municipalisme préconisés par les acteurs issus des mouvements citoyens, constituent des nouveaux champs de réflexion stimulants. Le thème de la gouvernance ouverte au niveau local, c’est-à-dire de la municipalité comme espace pour un nouveau type de politique, (défendu par le mouvement SENS au Burkina Faso), traduit la volonté d’une partie desacteurs issus des mouvements citoyens de seposer en incubateurs, pépinières pour générer une nouvelle classe politique. La nouvelle dynamique associative d’alliances de forces sociales sans adhésion partisane pourrait aussi constituer uneréponse à la désaffection des jeunes à l’égard desstructures politiques traditionnelles. L’un des défis ultimes des mouvements citoyens reste celui de leur capacité à se construire un modèleéconomique fondée sur l’autonomie,l’indépendance à l’égard des bailleurs extérieurs. Il s’agit de préserver leur spécificité tout en évitant l’écueil et le tournant bureaucratique denombres d’organisations de la société civile.

Synthèse de Rokhaya KEBE

SOURCE : AFRIQUE CONFIDENTIELLE