La remise en valeur de terres portant les cicatrices de l’exploitation de mines de diamants offre des moyens de subsistance nouveaux en Sierra Leone

Le projet de la FAO «Des emplois verts pour les jeunes ruraux» fait évoluer le paysage et l’esprit des gens dans des espaces ayant subi les ravages que cause l’exploitation de mines de diamants

Dans le district de Kono, dans l’Est de la Sierra Leone, les sols jaunes sont dénudés et exposés, ravinés par la recherche inlassable de diamants. Sur de vastes pans de ce territoire, la terre montre ses cicatrices et son appauvrissement par la perte de la couche superficielle du sol, l’érosion, et sa contamination par des produits toxiques. De nombreuses communautés locales ont connu une histoire mouvementée, marquée par une escalade de conflits ayant eu ces diamants pour enjeu, jusqu’à ce qu’éclate une véritable guerre civile dans les années 1990.

Plusieurs décennies nous séparent à présent de ce traumatisme, et l’on assiste à un changement qui s’opère dans le paysage mais aussi dans l’esprit des citoyens. «Il y a une vie après la mine», nous dit Success Stanley Lavallie, un agriculteur de 27 ans représentant un groupement de jeunes agriculteurs.

Malgré les bons auspices attachés à son prénom, son parcours n’a pas été facile. Outre la mine, il a exercé différents emplois précaires, comme la vente de cartes SIM dans la rue, avant d’intégrer le projet «Des emplois verts pour les jeunes ruraux» de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Cette initiative, qui a pour objet de faire bénéficier de jeunes ruraux d’emplois verts dans l’agriculture, offre à des jeunes de Kono la possibilité de participer à la revalorisation des terres dans les périmètres touchés par l’exploitation minière.

Il s’agit de rétablir la fécondité des sols par l’apport de terreau et de matière organique. En utilisant une couverture végétale, du paillage et en recourant à des techniques de lutte contre les nuisibles, les terres sont restituées à l’agriculture, plus particulièrement l’horticulture biologique et l’apiculture. Ces travaux, conjugués à des formations à l’agriculture, pourvoient des emplois aux participants au projet et permettent de lutter contre le chômage des jeunes et la pauvreté rurale.

Des jeunes des deux sexes, comme Stanley (ci-dessus à gauche) et Betty (ci-dessous à droite), découvrent de nouveaux moyens de subsistance en transformant des terres jadis dénudées en parcelles maraîchères fertiles. ©FAO/Daniele Epifanio

En Sierra Leone, les jeunes connaissent des difficultés pour obtenir un emploi viable. Près du tiers d’entre eux sont soit sans emploi, soit scolarisés ou en formation.

Plus de 200 jeunes ont intégré le projet dans l’ensemble du pays. La plupart des 15 participants du district de Kono étaient auparavant employés dans le commerce ou travaillaient dans des mines artisanales.

L’agriculture leur offre à présent des possibilités nouvelles. Stanley nous explique: «Nous avons tous grandi dans l’idée que le diamant était notre seul horizon, mais l’activité agricole m’a éveillé à autre chose, et a eu le même effet sur mon entourage et même sur la collectivité dans son ensemble.»

Ce projet contribue aussi à la résilience face au climat, en restaurant la capacité des sols à retenir le carbone et en promouvant des techniques d’irrigation qui rendent les cultures moins vulnérables à la sécheresse.

- Abdulai Bangura, Coordonnateur national de la FAO pour ce projet en Sierra Leone, arpente le terrain qui porte encore les stigmates de l’exploitation minière extensive et désigne une serre bâtie dans le cadre du projet. «Voilà qui nous aidera à assurer une production toute l’année. En ce moment, nous préparons la mise en production de nos lits de semis car la saison humide commence dans deux semaines», nous confie-t-il.

Les jeunes participants au projet, qui travaillent en ayant à leurs côtés une équipe du Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et d’autres partenaires, ont pu convertir une terre gravement dégradée en parcelle agricole valorisée, où l’on produit aujourd’hui des tomates, des concombres et des pastèques. Grâce au regain de fécondité des sols, ils font aussi pousser des denrées de base locales comme le maïs, l’arachide et le manioc.

Cette transformation de la terre s’opère de la main des participants. «Nous ne nous contentons pas d’apprendre, nous sommes dans les travaux pratiques. Après avoir appris à aménager des semis, je sais à présent les cultiver. Je sais appliquer des engrais organiques aux semis car nous n’appliquons pas de produits chimiques», déclare Stanley.

«L’agriculture a eu sur moi un effet que n’avait eu aucune de mes activités précédentes.»

Une serre installée dans le cadre du projet de la FAO entretient une production de fruits et légumes toute l’année. Les jeunes agriculteurs cultivent aussi des denrées de base locales comme le maïs, l’arachide et le manioc. ©FAO/Daniele Epifanio

L’alternative à l’exploitation minière que représentent l’apiculture et la production de miel constitue une «chance extraordinaire pour les jeunes, tant sur les marchés locaux qu’à l’exportation. Les jeunes et leurs familles constatent une nette amélioration de leurs moyens d’existence», souligne M. Abdul Munu, Président de Mabunduka, une association d’agriculteurs locaux qui participe au projet.

Pour les femmes travaillant dans le projet, dont certaines ont elles aussi été employées à la mine, ces nouveaux emplois ont apporté de grands changements dans leur vie, affirme Betty Serai Sam, représentante de jeunes agriculteurs. Avant d’intégrer le projet, elle a occupé différents emplois, d’ouvrière à la mine à enseignante d’école primaire.

Grâce au revenu que lui procure son activité d’agricultrice, Betty sait qu’elle peut subvenir aux besoins de sa famille quand c’est nécessaire. «Aujourd’hui, je gagne ici un peu d’argent pour le distribuer à ma famille et m’occuper de ma maison, nous explique-t-elle. J’ai acquis une autonomie.»

Accroître les moyens de subsistance et forger l’autonomie des jeunes sont les mots d’ordre de ce projet. Avec l’aide de cette initiative, Stanley estime qu’au cours des cinq prochaines années, il servira d’«ambassadeur agricole», appliquant les enseignements qu’il a acquis grâce à ce projet et encourageant d’autres jeunes à se lancer dans l’agriculture.

À travers l’enthousiasme communicatif de Stanley et Betty, ce projet de la FAO apporte la preuve qu’il n’est guère de terre qui soit trop dégradée pour être abandonnée. Tout ce qu’il faut pour changer la donne tient en quelques mots: des connaissances, des outils et les aspirations d’une jeunesse qui se forge un avenir.

L’étau de la faim se resserre sur les populations d’Afrique

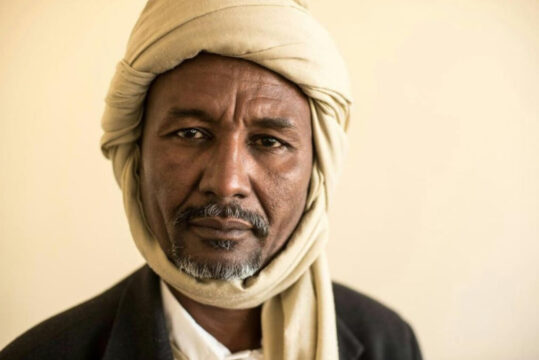

Des bénéficiaires d’un programme d’aide prennent une pause après avoir extrait des grains de mil (Niger).

©FAO

12/04/2024

Dakar – Près de 55 millions de personnes en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale auront du mal à se nourrir durant la période de soudure de juin à août 2024, selon l’analyse de la sécurité alimentaire du Cadre harmonisé de mars 2024 que vient de publier le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Soit quatre millions de personnes supplémentaires en insécurité alimentaire par rapport au chiffre projeté en novembre 2023, ce qui représente une multiplication par 4 du chiffre de l’insécurité alimentaire sur les cinq dernières années. La situation est particulièrement inquiétante dans le Nord du Mali, qui est le théâtre de conflits, où l’on estime à 2 600 le nombre de personnes appelées à connaître des niveaux de faim catastrophiques (phase 5 du Cadre harmonisé IPC). Les données les plus récentes font état d’une recomposition des facteurs responsables de l’insécurité alimentaire dans cette région, au-delà des conflits récurrents.

Les difficultés économiques que causent les dévaluations monétaires, l’inflation galopante, la stagnation de la production et les obstacles au commerce sont venues aggraver la crise alimentaire chez les citoyens ordinaires dans toute la région, où le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone et le Mali sont les pays les plus fortement touchés.

La hausse des prix des principales céréales de base se poursuit dans toute la région, les prix ayant grimpé de 10 pour cent à plus de 100 pour cent par rapport à leur niveau moyen des cinq dernières années, sous l’effet de l’inflation, de l’augmentation des coûts des carburants et des transports, des sanctions de la CEDEAO et des restrictions imposées à la circulation des produits de l’agropastoralisme. L’inflation monétaire est un des principaux facteurs de la volatilité des prix au Ghana (23 pour cent), au Nigeria (30 pour cent), en Sierra Leone (54 pour cent), au Libéria (10 pour cent) et en Gambie (16 pour cent).

L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale ne peuvent subvenir aux besoins alimentaires de leurs populations qu’en demeurant fortement tributaires des importations. Mais les factures des importations continuent de grimper sous l’effet de la dévaluation de la monnaie et de l’inflation élevée, alors même que les pays sont aux prises avec d’importantes contraintes fiscales et difficultés macroéconomiques.

La production céréalière de la campagne agricole 2023-2024 affiche un déficit de 12 millions de tonnes, tandis que la disponibilité en céréales par habitants marque un fléchissement de 2 pour cent par rapport à la dernière campagne agricole.

«L’heure est venue d’agir. Tous les partenaires doivent se mobiliser, s’engager, adopter et mettre en œuvre des programmes novateurs pour éviter de voir la situation dégénérer, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté», déclare Mme Margot Vandervelden, Directrice régionale par intérim du Programme alimentaire mondial pour l’Afrique de l’Ouest. «Nous devons nous investir davantage dans le développement de la résilience et l’élaboration de solutions d’avenir pour l’Afrique de l’Ouest» ajoute-t-elle.

Les taux de malnutrition atteignent des niveaux alarmants en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale, où 16,7 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, et plus de 2 foyers sur 3 n’ont pas les moyens d’une alimentation saine. Qui plus est, 8 enfants sur 10 de la tranche d’âge de 6 à 23 mois ne consomment pas le nombre d’aliments minimal requis pour une croissance et un développement optimaux.

Les prix élevés de l’alimentation, l’accès aux soins limité et l’inadéquation des régimes alimentaires sont les premiers facteurs responsables de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, les adolescents et les femmes enceintes. Dans le Nord du Nigeria, le taux de malnutrition chez les femmes de la tranche d’âge de 15 à 49 ans peut attendre 31 pour cent.

«Nous devons faire en sorte que chaque fille et chaque garçon de cette région bénéficient d’une bonne alimentation et de soins de qualité leur permettant de réaliser pleinement leur potentiel, en grandissant dans un environnement sain et sûr où ils se voient offrir les possibilités d’apprendre qu’ils sont en droit d’attendre», déclare le Responsable régional de l’UNICEF, M. Gilles Fagninou. «Une bonne nutrition dans les premières années de la vie et durant l’enfance est porteuse d’une promesse pour l’avenir, celle d’adultes productifs et instruits dont la société de demain aura besoin. Pour changer la donne durablement dans la vie de ces enfants, nous devons envisager l’enfant comme un tout et renforcer les systèmes éducatifs, sanitaires, les réseaux d’eau courante et d’assainissement et les systèmes alimentaires et de protection sociale.»

En réponse à la croissance accélérée des besoins, la FAO, l’UNICEF et le PAM appellent les gouvernements nationaux, les organisations internationales, la société civile et le secteur privé à mettre en œuvre des solutions durables qui restaurent la sécurité alimentaire, rehaussent la productivité agricole et remédient aux effets dommageables de la volatilité de l’économie. Les gouvernements et le secteur privé doivent collaborer pour le respect universel du droit fondamental à l’alimentation.

Au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Nigeria, des millions de personnes sont aujourd’hui bénéficiaires de programmes de protection sociale soutenus par l’UNICEF et le PAM. Ces deux organismes étendent leur aide aux gouvernements du Tchad et du Burkina Faso. De même, la FAO, le FIDA et le PAM conjuguent leurs efforts dans tout le Sahel en vue d’augmenter la productivité, la disponibilité et l’accès à une alimentation nutritive par le biais de programmes de renforcement de la résilience.

«Face à cette insécurité alimentaire et nutritionnelle sans précédent, il est important de se mobiliser dans la promotion et l’accompagnement d’une action publique pouvant encourager la diversification de la production végétale, animale et aquatique et la transformation des aliments locaux par la fourniture d’intrants agricoles, l’accès de tous aux ressources productives, en vue de stimuler un essor de la production et d’accroître la disponibilité des produits», déclare le Coordonnateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, M. Robert Guei.

«Cette démarche est indispensable non seulement pour garantir une alimentation saine et abordable toute l’année, mais aussi et surtout pour protéger la biodiversité, avec pour avantage potentiel d’atténuer les effets du changement climatique, et plus encore pour contrecarrer la hausse des prix de l’alimentation et préserver les moyens de subsistance des populations touchées.». SOURCE : FAO