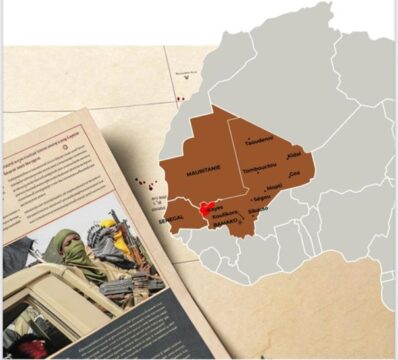

Dans cette note, Timbuktu Institute revient sur la présence du groupe djihadiste JNIM à Kayes, au Mali. Le centre rappelle que Kayes, première région administrative du Mali créée par la loi n°60-3-A.L.R.S du 7 juin 1960, occupe une position stratégique tant sur le plan géographique que sociopolitique. Située à l’extrême ouest du pays, elle est bordée par le Sénégal à l’ouest, la Mauritanie au nord, la Guinée au sud et la région de Koulikoro à l’Est. Cette région reste un hub économique stratégique avec la deuxième plus importante contribution au PIB malien après Bamako. Kayes constitue, aussi, un carrefour culturel et migratoire dans la sous-région sahélienne et en Afrique de l’Ouest. Cette position stratégique, renforcée par sa proximité avec des pays voisins et son rôle dans les dynamiques migratoires transfrontalières, en fait une zone clé pour la stabilité du Mali et la sécurité dans la région ouest-africaine.

Cependant, cette position expose également Kayes à des défis complexes, marqués par des conflits structurels et conjoncturels qui menacent la cohésion sociale et la sécurité. Ces dynamiques conflictuelles dans la région de Kayes sont liées à des facteurs historiques, sociaux et économiques, amplifiés par les rapides évolutions contemporaines. Parmi les conflits structurels, ceux liés à l’esclavage par ascendance occupent une place centrale, en particulier dans des communes comme Oussoubidiagna. Les tensions récurrentes, opposant les « lambé » (considérés comme nobles et supposés primo-installés) au Collectif des Sans-Papiers (CSP), révèlent une fracture sociale héritée des pratiques culturelles ancestrales et, aujourd’hui, exacerbée par les influences modernes, notamment via les réseaux sociaux et les collectifs associatifs issus des diasporas.

Ces conflits, marqués, quelques fois, par des affrontements, des expropriations de terres et une tendance à la détention et à l’usage d’armes, illustrent la persistance et le poids sociopolitique et culturel de hiérarchies sociales rigides et leur impact négatif sur la paix et la cohésion communautaires. Par ailleurs, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, fréquents pendant la saison des pluies, sont aggravés par la pression démographique, la transhumance et la compétition accrue autour des ressources naturelles, notamment les terres agricoles et pastorales. Ces dynamiques sont compliquées par des facteurs conjoncturels, tels que l’extension progressive de l’insécurité du nord et du centre du Mali vers le sud, où le groupe terroriste JNIM (Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin) pourrait exploiter les frustrations locales pour recruter localement et intensifier les tensions.

Dans cette note, il s’agit d’analyser la manière dont le JNIM procède à (1) la fragilisation progressive de la résilience d’une région restée longtemps relativement en dehors de son champ d’action en menant une forme de (2) « jihad » économique par le ciblage des axes logistiques vitaux (3) la volonté affirmée de procéder à des blocus tout en renforçant le contrôle les flux économiques. De même, la stratégie du JNIM basée sur (4) un processus de déstabilisation progressive et l’attaque aux intérêts économiques étrangers sera passée en revue. Une dernière partie analysera (5) les implications et les conséquences immédiates et à moyen terme de cette offensive du JNIM sur la sécurité des pays voisins du Mali, principalement, la Mauritanie et le Sénégal de même que la menace qu’elle représente pour la stabilité régionale.

Une résilience fragilisée par des conflits internes latents

Bien que, pour l’heure, le recrutement local dans la région de Kayes semble plus difficile en comparaison avec d’autres régions, les griefs se multiplient et sapent la cohésion sociale. Il y a, certes, une certaine résilience économique due aux retombées économiques de la migration, mais Kayes fait face à des défis croissants sur le plan sécuritaire, notamment en raison de sa position transfrontalière. La porosité des frontières avec le Sénégal et la Mauritanie constituant un continuum socioculturel déterminant, mais aussi la circulation d’armes et l’influence de dynamiques conflictuelles régionales, exacerbent les velléités communautaires.

La course aux armes blanches et à feu, soutenue par les réseaux transnationaux des différents camps, accroît le risque constant d’escalade des violences, tandis que l’exode continu des populations déplacées internes vers les centres urbains, comme Diéma et Mambri, exacerbe la précarité économique et sociale. Malgré ces défis, la région dispose de mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits, tels que les médiations par les chefs de village, les familles dites neutres ou les jeunes volontaires communautaires actifs dans la médiation et la sensibilisation. Cependant, l’efficacité de ces mécanismes est souvent compromise par la polarisation des acteurs et la méfiance croissante entre communautés.

Cependant, il semble qu’au-delà de son importance économique avérée, la région de Kayes constitue plus une cible stratégique majeure pour le JNIM, par exemple, qui la considère comme un espace vital aussi bien pour l’économie et la sécurité du Mali que pour un éventuel positionnement lui permettant de perpétrer davantage d’attaques perturbant l’approvisionnement de ce pays. Les récentes attaques menées par le JNIM, affilié à Al-Qaïda, dans la région de Kayes au Mali, semblent relever d’une stratégie délibérée visant à déstabiliser voire asphyxier l’économie malienne. Elle viserait surtout à isoler la capitale, Bamako, tout en ayant une activité de plus en plus intensive dans cette région stratégique.

De telles attaques confirmant une stratégie visant à s’implanter davantage et à opérer plus régulièrement dans l’Ouest du Mali, ne seront pas sans répercussion, au moins pour l’économie de certains pays voisins comme le Sénégal et la Mauritanie. Le JNIM a intensifié ses activités dans la région de Kayes, une zone stratégique à la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie, qui constitue un hub économique clé pour le Mali. Une analyse de la stratégie déployée par le JNIM permet de mettre en relief les mécanismes de cette dynamique sous trois principaux axes tactiques.

« Jihad » économique et ciblage des axes logistiques vitaux

Le JNIM a concentré ses attaques sur la région de Kayes, un hub économique stratégique qui représente la deuxième plus grande contribution au PIB malien derrière Bamako. La Route Nationale 1 (RN1), reliant Bamako à Dakar via Kayes et Diboli, est un axe commercial crucial, assurant environ 30% des importations terrestres du Mali, soit 2,7 millions de tonnes de marchandises par an, incluant carburant, céréales et autres biens essentiels. Le corridor Bamako-Dakar est reconnu comme un pilier stratégique du commerce ouest-africain, facilitant plus de 70% des importations maliennes transitant par les ports régionaux, notamment celui de Dakar. Des incidents récents illustrent particulièrement cette stratégie.

D’une part, l’on peut citer les attaques coordonnées sur Kayes et Diboli du 1er juillet 2025. En effet, le JNIM a lancé des attaques simultanées contre cinq positions militaires dans la région de Kayes, dont la ville de Kayes et Diboli, à 1,3 km de la frontière sénégalaise. À Diboli, l’attaque avait ciblé des infrastructures sécuritaires, perturbant le trafic transfrontalier. Ces assauts menés par la Katiba Macina, actuellement la faction la plus importante du JNIM, ont visé des checkpoints, des casernes et des bâtiments administratifs, montrant une volonté de paralyser les flux commerciaux. Le JNIM a temporairement pris le contrôle de plusieurs positions sans pouvoir assurer un contrôle durable, démontrant, toutefois, sa capacité à défier l’autorité de l’État malien.

D’autre part, il y a eu le sabotage de la Route Nationale 1(RN1) survenue le 31 août 2025. Cette fois-ci, le JNIM a incendié des engins de chantier sur la RN1, en cours de réhabilitation par l’entreprise chinoise COVEC, perturbant les travaux d’une route essentielle pour le commerce au Mali mais aussi au plan sous-régional. Un couvre-feu a été instauré à Kayes jusqu’au 30 septembre 2025, limitant la circulation aux véhicules militaires et ambulances ; ce qui a réduit les échanges commerciaux transfrontaliers. Ce sabotage vise à entraver la modernisation des infrastructures, rendant Bamako plus dépendante des routes vulnérables.

Pour l’heure, aucune opération de reconquête de grande envergure n’a été engagée par l’armée déjà fragilisée par les pertes militaires à Boulikessi en juin dernier. Pendant ce temps, le JNIM renforce son emprise sur le centre du pays et prépare constamment de nouvelles actions pour mieux cibler les axes commerciaux stratégiques. C’est dans cette optique que le 3 septembre, le groupe a annoncé via un message audio en peul et en bambara, diffusé par un certain Abou Houzeifa Al-Bambari : 1) l’instauration d’un blocus sur les axes menant à Kayes et Nioro-du-Sahel, des carrefours vers le Sénégal et la Mauritanie, 2) l’interdiction d’acheminer du carburant depuis la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry, le Sénégal et la Mauritanie, 3) la suspension des activités de la société Diarra Transport.

Ces faits indiquent qu’en ciblant les axes-clés d’approvisionnement, le JNIM perturbe l’approvisionnement de Bamako en carburant et denrées alimentaires indispensables, provoquant des hausses de prix et une insécurité alimentaire accrue (1,52 million de personnes touchées à Ménaka et dans d’autres régions). L’appel à la suspension temporaire des trajets par l’Union des transporteurs routiers du Sénégal (UTRS) dès le 2 juillet, en réponse au blocus alors annoncé par le JNIM, montre une exacerbation de cette crise. Le groupe cherche ainsi à asphyxier Bamako en coupant ses artères logistiques, forçant une dépendance accrue sur des routes secondaires souvent sous contrôle insurgé.

Entre blocus annoncés et contrôle des flux économiques

Toujours dans le but de consolider son emprise sur la zone Kayes et affaiblir l’État malien, le JNIM s’emploie à imposer des restrictions économiques. Le 2 juillet 2025, le groupe, via une déclaration d’Abou Houzeifa Al-Bambari, a annoncé un blocus sur Kayes et Nioro du Sahel, interdisant l’importation de carburant depuis le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire et la Guinée, et suspendant les opérations de Diarra Transport, une grande entreprise logistique. Ce blocus vise à contrôler les flux transfrontaliers et à imposer des taxes sur les routes, une tactique déjà observée dans d’autres régions du pays comme Farabougou.

Le 19 août 2025, le JNIM a lancé une offensive coordonnée contre Farabougou et Biriki-Were, dans la région de Ségou. Après plusieurs heures de combat, le camp militaire local a été pris, et les forces armées maliennes se sont repliées. La ville est désormais sous contrôle jihadiste, tandis que la population civile a fui, transformant Farabougou en cité fantôme. Les éléments du JNIM ont rapidement imposé leur autorité : interdiction de la musique, de l’alcool et des cigarettes, instauration de la zakat et règles vestimentaires strictes pour les femmes.

Cette prise symbolique marque la relégation progressive de l’État malien hors de certaines zones rurales. Dès le 5 septembre, le JNIM avait déjà commencé à mettre en œuvre ses menaces avec l’incendie d’un bus Diarra Transport près de l’usine de Karangana (axe Koury–Koutiala) et l’enlèvement de six chauffeurs sénégalais entre Kayes et Diboli, puis relâchés par la suite. Puis, dans la nuit du 5 au 6 septembre, trois camions citernes ont été incendiés sur la route Bamako–Kayes, avec découverte des carcasses le lendemain.

Enfin, dans la journée du 6 septembre, des djihadistes du JNIM publient une vidéo devant un bus de la société Diarra transport, dans laquelle ils confirment la poursuite du blocus. Puis, dans la foulée, vidéos diffusées sur la toile viennent confirmer l’incendie de camions citernes sur les axes Sikasso–Bamako et Bamako–Ségou, visant les corridors essentiels pour l’approvisionnement de la capitale. La suspension des activités de Diarra Transport, l’un des plus grands opérateurs de transport du pays, pourrait marquer un tournant dans l’escalade en cours. Après l’incendie de plusieurs de ses bus et face à la multiplication des attaques ciblées, l’entreprise a décidé de se retirer temporairement pour « préserver la sécurité des passagers et du personnel ». Une décision faisant suite à la mise en garde explicite du JNIM qui a menacé puis frappé la société de transport. Cette séquence illustre non seulement la montée en puissance du JNIM, capable de traduire ses menaces en actes, mais aussi la difficulté des forces militaires à protéger des infrastructures vitales comme les grands axes routiers.

Déstabiliser progressivement en misant sur la fragilisation de l’économie

En limitant l’accès au carburant, essentiel aux opérations militaires et civiles, le JNIM accentue la fragilité économique du Mali, augmentant les coûts de transport et des biens de première nécessité. Ainsi, la perturbation des chaînes d’approvisionnement formelles pousse les acteurs économiques vers des réseaux informels, souvent taxés par le JNIM, renforçant son emprise financière. Par ailleurs, en juillet 2025, la Katiba Macina – une faction du JNIM – a ciblé des sites miniers à Bafoulabé le long de la Route Nationale 22, un corridor logistique vital reliant l’intérieur du Mali aux routes d’exportation vers le Sénégal. Kayes, qui représenterait environ 80 % de la production d’or malienne, est un centre économique-clé. En ciblant les activités minières (or, lithium) et commerciales, le JNIM cherche à priver Bamako de revenus essentiels, tout en finançant ses propres opérations par l’extorsion et le contrôle des marchés illicites (or, bétail, bois).

D’un autre côté, il est notable que les attaques du JNIM, qui ont augmenté de manière exponentielle (sept fois plus entre 2021 et 2024), visent à établir une domination sur les zones rurales de Kayes, jetant le discrédit sur l’autorité de l’État et sa légitimité. En imposant des règles sur le carburant et le transport, le JNIM se positionne comme une autorité de facto, érodant la légitimité du gouvernement malien. Les attaques contre des cibles symboliques, comme la résidence du gouverneur à Kayes au 1er juillet dernier, visent à démontrer les difficultés de l’État à protéger ses institutions. En ciblant Kayes, un nœud de transit essentiel, le JNIM cherche à isoler Bamako de ses routes d’approvisionnement critiques.

Cette stratégie pourrait, à moyen terme, conduire à fragiliser sensiblement les circuits d’approvisionnement de la capitale, accentuant la pression économique sur le régime malien. La prise de contrôle de points de contrôle périphériques et l’attaque de positions militaires dénotent une volonté de limiter la mobilité des forces maliennes, rendant Bamako plus vulnérable. Ainsi, en trois semaines, le JNIM a déroulé sa stratégie d’encerclement en montrant sa capacité à combiner occupation territoriale (Farabougou), blocus (Kayes, Nioro, Diafarabé, Léré) et attaques ciblées (camions-citernes et bus sur les grands axes).

Attaques contre les intérêts économiques étrangers

La stratégie du JNIM se manifeste aussi par le ciblage des entreprises étrangères, notamment chinoises, pour saper la confiance des partenaires économiques du Mali. Au cours des mois juillet-août 2025, il a été ainsi enregistré plusieurs attaques contre des sites. Le groupe a attaqué sept sites industriels étrangers dans la région de Kayes, le site Diamond Cement Factory, kidnappant trois Indiens. De telles attaques ne sont point motivées par des griefs contre la Chine en tant que telle, mais vise la fragilisation de l’économie et de l’État malien. Ces raids visent, en effet, à décourager les investissements étrangers, notamment ceux de la Chine, qui a investi 2,5 milliards USD au Mali entre 2000 et 2020, d’après l’American Enterprise Institute (AEI). En ciblant et frappant des sites stratégiques comme les mines d’or et les usines, le JNIM cherche à affaiblir l’économie malienne qui dépend fortement de l’exportation de telles ressources.

Ces attaques menacent les relations économiques entre le Mali et ses partenaires, en particulier la Chine, un acteur clé dans les industries extractives. En minant la légitimité du gouvernement malien, accusé de ne pas pouvoir sécuriser les investissements, le JNIM renforce son narratif d’un État défaillant, isolant davantage Bamako sur la scène internationale.

Par ailleurs, sur l’aspect militaire, il apparaît que les attaques simultanées dans Kayes et Ségou (1er juillet 2025) visent à disperser les Forces armées maliennes (FAMa), affaiblissant leur capacité à protéger Bamako. En établissant des bases dans la région de Kayes, comme le camp détruit par les FAMa dans la forêt de Gal-Gal le 13 juillet, le JNIM consolide sa présence pour coordonner des attaques futures. Cette dispersion des efforts militaires maliens, combinée à la perturbation des approvisionnements, isole Bamako et limite sa capacité à répondre aux menaces internes et externes. Toutefois, de son côté, l’armée malienne nie catégoriquement l’existence d’un blocus à Kayes et Nioro, arguant d’une « guerre informationnelle » mise en œuvre par des médias étrangers. Dans son communiqué officiel, l’armée s’est tout juste contenté d’évoquer une « intensification » des « opérations terroristes » à Kayes, en les décrivant comme des « derniers soubresauts d’un ennemi aux abois » et « en repli ».

La pression sécuritaire sur Kayes et conséquences sur les pays voisins

L’intensification des activités du JNIM dans la région de Kayes pourrait avoir des répercussions directes sur les pays voisins comme le Sénégal, en raison de la porosité de la frontière et de l’interdépendance économique entre les deux pays. Il en résulte quelques risques majeurs : une pression plus accentuée sur Nioro et ses implications pour la Mauritanie, la perturbation du commerce transfrontalier, le risque de déstabilisation sécuritaire, une pression sur les ressources sécuritaires sénégalaises et le risque de contagion régionale.

- Une pression plus accentuée sur Nioro et diverses implications pour la Mauritanie: Dans le cadre de sa stratégie d’asphyxie de Bamako, le JNIM n’hésite plus à mettre la pression sur Nioro, rompant ainsi avec l’idée d’inviolabilité de cette ville dont la spécificité est d’abriter l’influent Chérif Bouyé Haïdara. Le groupe terroriste semble aussi profiter des « divisions » au sein du leadership militaire du régime et l’agitation notée, ces derniers temps, au niveau des casernes. Pour certains témoins, Nioro ou certaines localités environnantes seraient déjà sous une forte pression, bien que les autorités rejettent la thèse d’un blocus. La Mauritanie subissant aussi l’afflux des réfugiés dans les régions frontalières du Mali, semble voir son espace public agité par des réactions de plus en plus fortes du côté des communautés maures.

- Une telle situation ne serait pas sans risque d’entraîner, progressivement, des officiels dans une crise latente avec le JNIM. En fait, le Chérif de Nioro jouit encore d’une grande respectabilité en Mauritanie, y compris dans les sphères des hautes autorités civiles, militaires et de hauts cadres de l’administration. De plus, il ne faudrait pas négliger cette influence du Chérif de Nioro que le JNIM semble, désormais, compter parmi ses cibles notamment dans les régions des Hodhs et de l’Assaba en Mauritanie.

- Suite aux menaces envers le guide religieux et sur sa sécurité, il y a eu même une mobilisation d’internautes appelant l’État à « intervenir militairement pour le protéger ». Cela voudrait dire que si la pression sécuritaire dans la région de Kayes se poursuivait, les implications d’une telle situation dépasseraient les frontières de cette région du Mali et toucheraient les pays voisins au regard de la transnationalité des appartenances et de la complexité des allégeances tant communautaires que religieuses.

- Perturbation du commerce transfrontalier avec le Sénégal: le Sénégal est une voie d’exportation majeure pour le Mali, notamment via le port de Dakar. La perturbation des routes commerciales à Kayes, comme le blocus imposé par le JNIM, menace les exportations maliennes (or, bétail, bois) qui transitent par le Sénégal. Cela pourrait entraîner une hausse des coûts de transport et des prix de certains biens essentiels au Sénégal, où les réseaux commerciaux formels sont affectés par la dépendance croissante sur des routes informelles contrôlées par le JNIM.

- Risques sécuritaires immédiats pour les pays voisins : Le JNIM cherche à infiltrer les zones frontalières y compris l’Est du Sénégal, comme en témoignent les incidents sécuritaires de plus en plus à proximité de sa frontière comme à Melgué et tout récemment Diboli. La porosité de la frontière, combinée à des vulnérabilités comme la faible sensibilisation sécuritaire et la propagation du salafisme, expose à un risque d’attaques ou d’établissement de bases arrière par le JNIM. Les attaques du 1er juillet 2025 dans la région de Kayes, proches de la frontière, ont ravivé les inquiétudes sécuritaires au Sénégal. En réponse à la menace, le Sénégal a renforcé sa sécurité frontalière, notamment via le déploiement du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (Garsi) à Goudiri, soutenu par l’Union européenne. Cependant, l’escalade des activités du JNIM pourrait exiger une mobilisation accrue de ressources, détournant l’attention des priorités internes comme les défis socio-économiques. De plus, certaines insuffisances en matière d’intelligence sociale dans les approches jusqu’ici prônées, posent des questions sur les stratégies adéquates qui devraient intégrer davantage d’initiatives préventives politiquement mieux assumées.

- Risques accrus de contagion régionale : La perturbation du commerce et la montée de l’insécurité à Kayes pourraient favoriser la corruption, les trafics illicites y compris de produits à double usage et les réseaux de contrebande, affectant progressivement la stabilité régionale. Le Sénégal, en tant que partenaire économique-clé du Mali, risque de voir des réseaux criminels transfrontaliers se renforcer avec la possibilité de toucher différents secteurs comme c’est déjà le cas pour celui des transports. Cette dimension économique dans la stratégie du JNIM accentuant les vulnérabilités déjà préoccupantes, risque de compliquer davantage la lutte contre le terrorisme et la gestion des urgences sécuritaires.

Le Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) déploie une stratégie sophistiquée combinant blocus économiques, attaques ciblées sur les infrastructures stratégiques et coercition pour asphyxier l’économie malienne et isoler progressivement la capitale, Bamako. En ciblant la région de Kayes, un carrefour économique vital représentant environ 80 % de la production aurifère malienne et un nœud clé du corridor commercial Bamako-Dakar, le JNIM cherche à perturber les flux commerciaux essentiels qui assurent une part non négligeable des importations terrestres du Mali. Cette stratégie, illustrée par les attaques coordonnées du 1er juillet 2025 sur Kayes et Diboli, le sabotage de la Route Nationale 1 (RN1) le 31 août 2025, et l’instauration d’un blocus sur les principaux axes menant à Kayes et Nioro-du-Sahel, vise à priver Bamako de ressources vitales, pouvant provoquer une insécurité alimentaire accrue et une hausse des prix des biens de première nécessité. En imposant des restrictions sur les importations de carburant et en ciblant des entreprises de transport, le JNIM cherche à établir un contrôle économique parallèle, renforçant son emprise financière par l’extorsion et les taxes même sur les réseaux informels.

En outre, le JNIM exploite les fragilités sociales et économiques de Kayes, notamment les conflits structurels liés à l’esclavage par ascendance et les tensions entre agriculteurs et éleveurs, pour amplifier les divisions communautaires et faciliter le recrutement local, bien que celui-ci reste limité par la résilience économique liée à la migration. Les attaques contre des intérêts économiques étrangers, comme les sites miniers à Bafoulabé et l’enlèvement d’étrangers travaillant pour des compagnies internationales, visent à décourager les investissements étrangers, notamment chinois, affaiblissant ainsi les finances de l’État.

En ciblant des symboles de l’autorité étatique et en imposant des règles strictes dans des zones comme Farabougou, le JNIM cherche à éroder la légitimité de l’État, pouvant se positionner, éventuellement, dans le cadre d’une gouvernance alternative, tout en évitant les erreurs tactiques d’autres groupes terroristes, comme une occupation prolongée sans soutien local. Pour le Sénégal, les conséquences de cette stratégie sont multiples : la perturbation du commerce transfrontalier via le port de Dakar menace les exportations maliennes (or, bétail, bois), augmentant les coûts de transport et des biens essentiels. La porosité des frontières accroît le risque d’infiltration du JNIM dans l’est du Sénégal, comme en témoignent les incidents à Diboli et Melgué, tandis que la pression sur Nioro-du-Sahel, cité influente pour la Mauritanie en raison de la figure du Chérif Bouyé Haïdara, pourrait envenimer les relations communautaires transfrontalières.

Ces dynamiques risquent de favoriser les trafics illicites et une contagion régionale avec un continuum d’insécurité, mettant, éventuellement, sous pression les capacités sécuritaires du Sénégal. Sans une coopération régionale renforcée entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, axée sur le partage de renseignement, la sécurisation des corridors économiques et l’intégration d’approches préventives tenant compte des dynamiques sociales locales, la région risque une escalade de la violence favorisant une certaine instabilité. Une réponse efficace nécessiterait également le renforcement des mécanismes endogènes de médiation à Kayes, comme ceux portés par les chefs de village et les familles neutres, pour apaiser les tensions communautaires et contrer l’exploitation des fractures sociales et des griefs socio-religieux et économiques par le JNIM. En l’absence de telles mesures, l’insécurité croissante et la fragilisation économique pourraient non seulement isoler Bamako, mais aussi menacer la stabilité de l’ensemble de la sous-région ouest-africaine.