L’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) a réalisé un rapport d’analyse dans le cadre de l’Observatoire Sahel pour le compte de la DGRIS. On y constate qu’en dépit de leur forte implantation en Afrique du Nord, les Sahéliens, à l’exception des Maliens, immigrent peu vers l’Europe. D’autre part, le Sahel est une voie de transit fortement empruntée par une multitude de nationalités originaires des pays de l’Afrique de l’Ouest et centrale, qui représentent une part notable des clandestins interceptés aux frontières maritimes de l’Union européenne. En effet, les Ivoiriens, Guinéens, Sénégalais, Nigérians et Camerounais sont les plus nombre à rejoindre l’Europe pour des raisons économiques.

La présente note de l’IRIS a pour objectif de mettre en exergue les principaux points à savoir les Sahéliens, à l’exception des Maliens, sont peu enclins à rejoindre l’Union européenne. Les migrations sont avant tout régionales ou à destination des pays nord-africains (Algérie, Libye), souvent dans le cadre de schémas cycliques et saisonniers. Concernant les candidats sahéliens à l’Europe, les voyages se font souvent par étapes et prennent plusieurs années, en raison des ressources financières limitées des individus. En dépit de l’insécurité grandissante, les raisons motivant les départs des migrants sont encore essentiellement économiques. L’explosion du nombre de déplacés internes et de réfugiés au Sahel pourrait représenter à terme un agrégat de migrants facilement exploitable par des réseaux spécialisés dans le trafic illicite de migrants/d’êtres humains. Il faut aussi souligner que pour de multiples nationalités d’Afrique de l’Ouest et centrale, le Sahel demeure une voie de passage quasi incontournable vers l’Afrique du Nord et l’Europe. Ces ressortissants (Ivoiriens, Guinéens, Nigérians, Camerounais) constituent une part significative des migrants souhaitant rejoindre l’Europe depuis les côtes nord-africaines. Ne disposant pas des documents de voyage requis, une multitude de voyageurs font appel aux services de filières criminelles pour atteindre leur destination finale. La plupart des réseaux de passeurs sahéliens disposent d’une organisation bien structurée et adaptent continuellement leurs routes en fonction d’une pluralité de facteurs (sécuritaires, économiques, voire environnementaux).

Les flux migratoires représentés par les ressortissants des pays sahéliens sont mixtes et majoritairement intracontinentaux

Les flux migratoires représentés par les Sahéliens dans leur espace régional sont multiples, très dynamiques et ont une tradition de longue date. La migration est de fait historiquement, culturellement et sociologiquement ancrée dans les esprits. Selon les données de l’agence onusienne UNDESA, en 2019, 86% de l’ensemble des migrants sahéliens recensés dans le monde se trouvaient en Afrique de l’Ouest. La migration humaine au niveau régionale inclut autant des schémas migratoires saisonniers et circulaires (transhumance, commerce, orpaillage, déplacement temporaire vers des pôles, économiques dynamiques) que des mouvements d’étudiants et des regroupements familiaux (mariages, fêtes religieuses). Les déplacements s’effectuent principalement sur un axe Est-Ouest, sur lequel viennent se greffer des itinéraires secondaires allant vers le Nord et le Sud. La liberté de circulation est facilitée par les efforts d’intégration régionale déployés par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’existence d’accords d’exemption de visas avec les autres pays régionaux (Mauritanie, Tchad). De nombreuses compagnies de bus permettent de connecter les principales villes sahéliennes entreelles, pour des sommes relativement modestes.

Depuis 2012, l’instabilité croissante et systémique dans la région sahélienne a également engendré d’importants déplacements forcés de personnes. Ces populations vulnérables ont été essentiellement prises en charge par des pays régionaux (Mauritanie, Niger). Les pays du G5 Sahel accueillaient en décembre 2022 un total de 280 000 réfugiés et demandeurs d’asile sahéliens, essentiellement maliens.

Les flux sahéliens vers l’Afrique du Nord préoccupants pour les États nord-africains

Outre les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Nigéria), l’Afrique du Nord est considérée comme une destination majeure par les Sahéliens depuis des dizaines d’années. La très forte circulation humaine entre le Sahel et le Maghreb s’inscrit dans le cadre d’un puissant processus d’interpénétration entre ces deux régions, qui sera probablement amené à se renforcer dans les années à venir. Traditionnellement, la plupart des pays nord-africains sont en fort déficit d’emplois engendrant une forte immigration subsaharienne. De fait, l’Algérie et la Libye sont fortement plébiscitées, souvent dans le cadre de migrations saisonnières. En effet, le travail saisonnier (BTP, agriculture, services publics) y est mieux rémunéré. À titre d’exemple, à partir de mai, des Nigériens se rendent massivement en Libye.

La migration pour des raisons économiques

La recherche d’un emploi ou d’un moyen de subsistance sont les principaux moteurs de l’émigration sahélienne. Les pays sahéliens font partie des pays les moins développés au monde. En 2022, la situation économique des populations est restée fragile avec les retombées de la pandémie de Covid-19 et la hausse des prix alimentaires à l’échelle mondiale. Dans les zones les plus déstabilisées, la recherche de sécurité constitue également un facteur de départ. Toutefois, en dépit de leur nombre croissant dans la zone du G5 Sahel, les déplacés internes (PDI) et les réfugiés sahéliens semblent pour l’instant peu recrutés par les réseaux criminels spécialisés dans le trafic de migrants. D’une part, la volonté d’échapper à des violences est peu reprise parmi les motivations des voyageurs interrogés par l’OIM dans les pays sahéliens. D’autre part, les préoccupations sécuritaires étaient également peu invoquées par les nationalités sahéliennes sollicitant l’asile en France lors des entretiens avec l’OFPRA en 202112. Enfin, les discriminations sociales (racisme, mariage forcé) et les facteurs environnementaux (sécheresses) constituent des « push factors » significatifs, bien que plus rarement cités dans les témoignages des migrants. Cette combinaison de facteurs pousse de fait une minorité de Sahéliens, en situation de désœuvrement, à considérer l’émigration vers l’Union européenne comme une échappatoire crédible. Les candidats à l’Europe sont essentiellement de jeunes migrants économiques, de sexe masculin et célibataires, ayant un faible niveau d’éducation. Voyageant souvent en groupe, ils se sont généralement fortement endettés au cours de leur long parcours migratoire, ponctué de plusieurs sédentarisations temporaires. Les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook) jouent un rôle incontournable dans les migrations. Ils motivent souvent les départs et sont constamment utilisés par les migrants tout au long de leur voyage.

À l’exception des Maliens, les interceptions de clandestins sahéliens dans l’espace européen et en France sont modestes

Les migrants sahéliens sont fortement implantés en Afrique du Nord. Pourtant, si l’on excepte les Maliens, les ressortissants des pays du G5 Sahel ne considèrent pas l’Europe comme une destination privilégiée. En 2022, les autorités ont intercepté un nombre modeste de clandestins sahéliens aux frontières européennes et françaises. Cette attractivité limitée de l’Union européenne pourrait s’expliquer par une pluralité de facteurs à savoir les faibles ressources financières des voyageurs. Provenant des pays les plus pauvres au monde, les potentiels candidats sahéliens à l’Europe éprouvent des difficultés à payer les prix élevés des passeurs. Ces nationalités privilégient historiquement de simples migrations économiques vers l’Afrique du Nord, reproduisant des cycles bien établis. Depuis plusieurs années, des nationalités ont également la possibilité de bénéficier des programmes de retours volontaires de l’OIM en Libye. L’Europe dispose de « pull factors » moins marqués pour ces nationalités : taille modeste de la diaspora en Europe, faible taux d’admission à l’asile, potentielle difficulté à parler une langue européenne (compte tenu de la faiblesse des systèmes d’éducation dans les pays d’origine). Des Sahéliens, majoritairement maliens, tentent toutefois de rejoindre l’Europe en empruntant une grande variété de routes. Les Sahéliens (Maliens, Burkinabés) privilégieront la plupart du temps la voie de la Méditerranée centrale (via la Libye ou la Tunisie) pour atteindre les côtes italiennes. Les Maliens utiliseront par ailleurs fortement la route des Canaries, via la Mauritanie et le Sahara occidental. Enfin, des assauts massifs sur les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla sont un mode opératoire quelquefois utilisé par des nationalités sahéliennes. Encore modestes en 2022, les interceptions de Burkinabés aux frontières européennes pourraient à terme nettement augmenter. Fin 2022, environ 1,9 million de déplacés internes étaient enregistrés par l’UNHCR au Burkina Faso, vivant dans des conditions très difficiles. À l’heure actuelle, seulement une minorité de ces derniers parait encline à émigrer, notamment dans des pays limitrophes. L’Europe semble être considérée comme une destination inaccessible, compte tenu de leurs faibles ressources financières. Toutefois, ces populations vulnérables (autant sur le plan sécuritaire qu’économique) sont susceptibles de représenter à court terme une quantité majeure de candidats à l’émigration vers l’Europe, facilement exploitable par plusieurs trafiquants d’êtres humains déjà bien implantés dans le pays. Les réseaux criminels pourraient ainsi les forcer à faire une halte de plusieurs années dans les sites d’orpaillage artisanaux maliens, afin de rembourser leur dette. Cette préoccupation est d’autant plus légitime qu’un phénomène relativement similaire touche actuellement les réfugiés soudanais de la région tchadienne d’Abéché.

L’intensification des mouvements migratoires depuis 2021

La levée des restrictions sanitaires en Afrique a engendré une amplification des flux migratoires dans la région sahélienne, étape de transit quasi incontournable pour les candidats subsahariens à l’Europe. Carrefour de plusieurs routes migratoires, le Sahel est emprunté par une multitude de nationalités originaires des pays côtiers d’Afrique de l’Ouest ou d’Afrique centrale, qui y transitent pour rejoindre l’Afrique du Nord et potentiellement l’Europe. Contrairement aux Sahéliens, ces ressortissants (Ivoiriens, Guinéens, Sénégalais, Nigérians, Camerounais) sont fortement représentés dans les embarcations à destination de l’Europe. De manière générale, on constate une forte volatilité des mouvements dans la région sahélienne, les routes se réadaptant continuellement en fonction de l’évolution de la gestion des frontières, des conditions sécuritaires, des opportunités économiques (émergentes ou en déclin) et dans une moindre mesure des conditions environnementales. Compte tenu de l’intensité des flux migratoires et économiques, les frontières au Sahel demeurent globalement très poreuses. Une multitude de passages frontaliers informels existent. En dehors de période de crise majeure, ils sont souvent tolérés par les autorités sous certaines conditions.

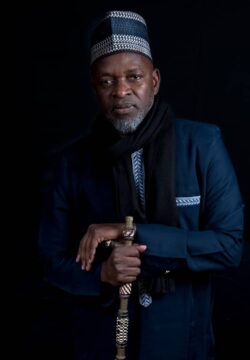

Synthèse de Mamadou DIALLO