Michel Gandilhon, Membre du conseil d’orientation scientifique de l’Observatoire des criminalités internationales (ObsCI), revient dans cet entretien publié par Iris, sur la politique du président américain de lutte contre les drogues. Il explique comment l’initiative de Donald Trump donne à la puissance américaine une base juridique inédite à des interventions futures tout en rompant en partie avec les orientations récentes des précédentes administrations qui avaient commencé à tirer quelques leçons des échecs du passé liés à la « guerre à la drogue ».

OBSCI : En quoi la signature par Donald Trump de cet executive order dont les termes n’ont pas été publiés constitue un tournant dans la politique américaine de lutte contre les drogues ?

MICHEL GANDILHON : Avant de répondre à votre question, il est nécessaire de revenir sur un décret-loi antérieur. Celui qui classe huit entités criminelles, six mexicaines — Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion, Noreste, Nueva Familia Michoacana, Golfe, Unidos —, une salvadorienne — la Mara Salvatrucha — et une vénézuélienne — Tren de Aragua — comme des « organisations terroristes étrangères » (Foreign Terrorist Organizations/FTO). Signé le 20 janvier 2025 par Trump, il constituait déjà un tournant symbolique important en ceci qu’il réactivait, au nom de la lutte contre les cartels, l’imaginaire de la « guerre contre le terrorisme » lancée par George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Tout cela intervient dans un contexte où ce sont les États-Unis qui sont probablement le pays du monde le plus affecté sur le plan sanitaire par les activités des cartels. En témoignent les dizaines de milliers de morts que provoquent chaque année les consommations de fentanyl, d’héroïne, de méthamphétamine et de cocaïne. Du point de vue de l’administration américaine actuelle, ces organisations criminelles ne constituent plus seulement une menace pour la sécurité nationale, mais présentent des défis inédits, dépassant largement la simple problématique du crime organisé, du fait, selon les termes du décret, de leurs capacités à mener des guerres asymétriques, à infiltrer certains gouvernements, voire à être instrumentalisées par des États hostiles. Certes, le classement des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) comme organisation terroriste en 2001 avait constitué un précédent. Il pouvait toutefois se justifier par le fait que les FARC étaient une organisation militaire, structurée en fronts et dirigée par un état-major, agissant au nom d’objectifs politiques, ce qui n’est pas le cas des cartels dont la raison d’être est de gagner de l’argent pas de se saisir du pouvoir. En outre, à l’époque, la guérilla à l’apogée de sa puissance n’hésitait pas parallèlement à des offensives militaires à recourir au terrorisme avec des attentats à la voiture piégée et contre des avions de ligne.

Le décret-loi de janvier donne de nouveaux pouvoirs à la justice américaine dans la lutte contre le crime organisé, même s’il ne convient pas de les exagérer. Elle disposait déjà d’un arsenal législatif conséquent lui permettant de lutter contre le crime organisé étranger. La qualification d’organisations criminelles transnationales (TCO) permettait par exemple sur la base du Foreign Narcotics KingpinDesignation Act adopté en 1999 sous la présidence de Bill Clinton, de geler des actifs de toute personne ou entreprise opérant aux États-Unis ou à l’étranger en relation avec ces organisations et de les sanctionner d’amendes et de peines très lourdes de prison (20 à 30 ans). Si, avec la nouvelle qualification, les sanctions sont encore plus sévères, la portée du décret-loi de janvier est doublement symbolique. D’une part de l’aptitude de Donald Trump à respecter ses engagements — la possibilité de classer les cartels comme organisations terroristes avait été avancée dès 2019 — et d’autre part de l’importance accordée par l’administration américaine à la lutte contre le crime organisé.

OBSCI : Qu’est-ce que le nouveau décret apporte de plus ?

MICHEL GANDILHON : Avec le décret-loi qui vient d’être signé, dont les termes n’ont pas été divulgués, on rentre dans une autre dimension. Les États-Unis, qui déléguaient la lutte anti drogue aux gouvernements locaux, en respectant (plus ou moins) leur souveraineté, se réservent désormais le droit d’intervenir directement militairement. Même les démocrates et les républicains les plus influencés par le néoconservatismen’étaient pas allés jusque-là. L’accord validant le plan Colombie, signé en juillet 2000 sous l’administration de George W. Bush et préparé par les équipes de Bill Clinton, a par exemple longtemps été considéré comme une manifestation d’ingérence dans les affaires intérieures d’un pays tiers. Or il fut élaboré en étroite concertation avec les pouvoirs publics colombiens, lesquels acceptèrent l’envoi de conseillers militaires américains et l’utilisation de certaines bases militaires du pays. L’initiative de Merida, lancée en 2007 par l’administration Bush au Mexique, dans le sillage de l’offensive menée par le gouvernement Calderon, relevait de la même problématique. Cette fois, avec le nouveau décret, le gouvernement des États-Unis pourrait décider d’envoyer des troupes à l’étranger pour faire la guerre à un cartel en passant sur la tête du gouvernement local. Ce serait l’avènement de l’unilatéralisme le plus total et la mise en place d’un droit d’urgence autorisant à transgresser le droit international et le droit des souverainetés, au nom d’une idéologie sécuritaire s’appliquant directement au crime organisé.

OBSCI : Pourtant les interventions militaires invoquant la question des drogues ont été monnaie courante dans l’histoire américaine ?

MICHEL GANDILHON : Oui c’est vrai. Mais à ma connaissance jamais une intervention militaire n’a été justifiée principalement par cette question. Au Panama, par exemple, en 1989, le général Noriega, pourtant impliqué notoirement dans le trafic de drogues depuis des années, est renversé à la suite de l’assassinat d’un soldat américain au nom de la protection des ressortissants américains et de la restauration de la démocratie et des droits de l’homme. En Afghanistan en 2001, l’opération Enduring Freedom est lancée au nom de la guerre contre le terrorisme. La lutte contre le trafic de drogue peut être certes invoquée, mais à titre d’éléments de propagande venant conforter la guerre « juste ». Ainsi, en 2004, Robert B. Charles, secrétaire adjoint de l’International Narcotics and Law Enforcement Affairs, un service du Département d’État chargé de la lutte internationale contre les drogues, déclarait : « Couper l’approvisionnement en opium est essentiel pour établir une démocratie sûre et stable, ainsi que pour gagner la guerre mondiale contre le terrorisme ». Tout cela relevait de la propagande de guerre. Une propagande, soit dit en passant, très cynique au regard des pratiques d’un État qui n’a jamais hésité à passer des alliances avec des trafiquants notoires quand il pouvait les instrumentaliser pour servir ses intérêts géopolitiques du moment. Que l’on songe à l’implication de la CIA dans les trafics d’opium en Asie du Sud-Est pendant la guerre du Vietnam pour financer la résistance anticommuniste où dans les trafics de cocaïne en Amérique centrale dans les années 1980 afin de renverser le gouvernement sandiniste.

OBSCI : En quoi la politique de Trump constitue-t-elle une rupture avec les administrations récentes ?

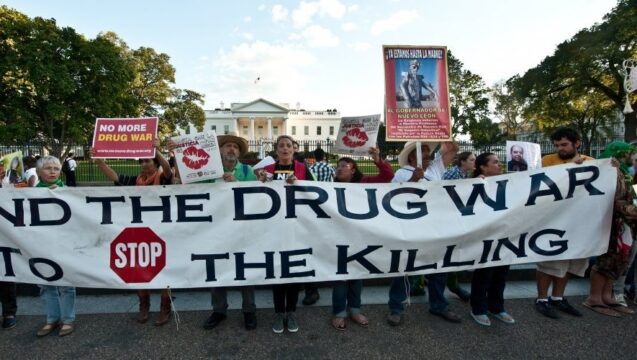

MICHEL GANDILHON : Il s’agit effectivement d’une rupture avec la politique de ses deux prédécesseurs démocrates. Barack Obama avait entamé un changement de la politique américaine dans un contexte de critiques croissantes à l’égard de la politique de la « guerre à la drogue ». Sur le plan intérieur, cela s’était exprimé par la neutralité de l’État fédéral vis-à-vis des politiques de légalisation du cannabis non médical et de dépénalisation des drogues menée dans un nombre croissant d’États et, face à la catastrophe sanitaire consécutive aux consommations d’opioïdes, par un développement des politiques de réduction des risques (harmreduction) et des programmes de substitution. Sur le plan extérieur, en Colombie, par une marge d’autonomie plus importante laissée au gouvernement local dans sa lutte contre le trafic de cocaïne. En 2016, Barack Obama avait soutenu activement les accords de paix avec les FARC, que les États-Unis, depuis les années 1980, qualifiaient de « narco-guérilla », et son administration n’a pas cherché à s’immiscer dans certaines décisions ayant abouti à la fin de l’épandage aérien sur les champs de coca. Quant à Joseph Biden, il a mis fin à l’initiative de Merida en 2021 en soulignant les limites de l’approche militariste dans la lutte contre les cartels mexicains.

OBSCI : Quel peut-être l’impact de cette politique ?

MICHEL GANDILHON : Il est sans doute trop tôt pour le dire. Comme dit précédemment, elle s’inscrit dans une politique unilatéraliste fondée sur un interventionnisme tous azimuts, pour le moment largement verbal. On évoquait plus haut la rupture avec les administrations précédentes. On pourrait y inclure paradoxalement l’administration Trump de l’ère 2016-2020. Le Trump de 2025 semble en effet rompre avec celui qui s’était fait, lors de sa première campagne, le contempteur féroce des interventions américaines en Afghanistan et en Irak et qui lui avait valu la haine des franges néoconservatrices influençant les partis démocrate et républicain. Pour revenir plus spécifiquement au décret qui vient d’être signé, beaucoup d’experts doutent de son efficacité contre les cartels. Ces organisations ne fonctionnent pas comme des armées centralisées fonctionnant à découvert. Ce sont plutôt des nébuleuses fédérant sur une base territoriale des groupes autonomes qui coopèrent entre eux. Leur objectif n’est pas de renverser le gouvernement mexicain ou d’annexer des territoires, mais de faire du business. Dans une telle configuration, c’est le renseignement et la coopération internationale qu’il faut privilégier en s’appuyant sur la DEA et les services restés sains de l’appareil des États concernés. Si le président américain décide de mobiliser ce décret, on peut imaginer la mise en œuvre d’opérations ponctuelles avec par exemple le bombardement de quelques laboratoires de drogues de synthèse dans le Sinaloa. On peut imaginer aussi des interventions plus importantes. Par exemple au Venezuela, pour capturer Nicolás Maduro dont la tête est mise à prix par la Justice américaine pour la somme de 25 millions de dollars pour son rôle supposé dans la direction du cartel de los Soles, ou encore en Haïti, afin de débarrasser l’île de ses gangs. Mais le coût au regard des bénéfices retirés risque d’être exorbitant pour les États-Unis. Pas seulement sur le plan des pertes en vies humaines. Le risque est d’attiser l’hostilité des populations locales et leur nationalisme et de fournir une sorte de légitimité anti-impérialiste aux cartels. En Colombie, dans les années 1980 et 1990, les pressions américaines exercées sur le gouvernement afin qu’il extrade les chefs des cartels de la cocaïne avaient suscité en retour un discours relativement populaire à l’époque tendant à présenter les chefs en question comme des patriotes en guerre contre le Yankee. Carlos Lehder, un des trafiquants les plus importants du cartel de Medellin, avait même créé son propre parti politique, le Movimiento Latino Nacional, dont la dimension anti-impérialiste était centrale.

En outre, sur un plan général, force est de constater que le bilan de la « guerre à la drogue » menée depuis cinq décennies est plutôt maigre, même si Donald Trump a beau jeu de souligner que les politiques d’apaisement privilégiées par Obama et Biden n’ont pas donné non plus les résultats escomptés. Le dernier rapport de l’Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), publié en juin dernier, montre que la production et la consommation de drogues n’ont jamais été aussi importantes dans le monde. La production de cocaïne colombienne atteint des niveaux sans précédent, les opioïdes de synthèse comme le fentanyl continuent de causer la mort de dizaines de milliers de personnes, tandis que le crime organisé ne cesse d’étendre son emprise. Avec IRIS