Le Royaume-Uni, la Côte d’Ivoire et d’autres pays prévoient de retirer leurs troupes de la mission de maintien de la paix de l’ONU au Mali, assombrissant son avenir alors qu’elle fait l’objet d’un examen interne. Dans cette foire aux questions-réponses, les experts de Crisis Group discutent des défis et des scénarios de la mission pour la suite.

Quoi de neuf avec la mission de l’ONU au Mali ?

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), déployée en 2013 pour aider à stabiliser le pays à la suite d’une insurrection menée par des groupes djihadistes et séparatistes, semble être en difficulté. Le 11 novembre, la Côte d’Ivoire a informé l’ONU qu’elle commencerait à retirer ses 900 soldats de la mission. Trois jours plus tard, le Royaume-Uni a annoncé que ses troupes se retireraient dans les six prochains mois, « plus tôt que prévu ». Londres affirme que le gouvernement malien est devenu peu coopératif ; il pense également que l’alliance de Bamako avec le groupe Wagner, une société de sécurité privée russe, est contre-productive. Le 22 novembre, l’Allemagne a également officialisé sa décision de se retirer de la MINUSMA, bien que les responsables aient souligné qu’ils maintiendraient au moins une partie de leur engagement jusqu’en mai 2024. Plus tôt en 2022, le Bénin et la Suède ont signalé leur intention de partir avant la fin de 2023, retirant respectivement environ 450 et 200 personnes. Pendant ce temps, l’Égypte, troisième fournisseur de troupes de la mission, est assise sur la clôture. En juillet, il a temporairement suspendu les activités de son contingent de plus de 1 000 hommes, invoquant la mort de sept d’entre eux au cours des mois précédents. Le Caire serait en pourparlers avec les dirigeants de l’ONU à New York pour savoir si ses troupes restent. Même s’ils le font, l’exode imminent des autres jette de sérieux doutes sur l’avenir de la mission vieille de dix ans.

La diminution du soutien à la MINUSMA est due à plusieurs facteurs. Premièrement, Bamako a entravé la rotation des troupes, les suspendant pendant un mois en juillet et août, et restreint les mouvements du personnel de l’ONU, créant des tensions avec les fournisseurs de contingents. Deuxièmement, le groupe Wagner combat les djihadistes au Mali depuis décembre 2021. Les fournisseurs de troupes occidentales craignent d’entrer dans des confrontations accidentelles avec les employés de Wagner ou de subir des dommages à leur réputation s’ils sont vus travaillant aux côtés des Russes. Troisièmement, et en partie à cause de l’arrivée de Wagner, la France a retiré son opération Barkhane, qui avait pour mandat de protéger le personnel de la MINUSMA face à une « menace imminente et grave ». Quatrièmement, les liens entre le Mali et ses voisins ouest-africains sont tendus depuis que l’armée a pris le pouvoir en mai 2021. En particulier, le Mali a irrité la Côte d’Ivoire en arrêtant 46 soldats ivoiriens qu’il qualifie de mercenaires (Abidjan dit qu’ils soutenaientlaMINUSMA). En septembre, le Premier ministre malien par intérim a encore irrité laCôted’Ivoire lorsque, répondant à ce que Bamako percevait comme des provocations de voisins, ilaremis en question la légitimité des chefs d’État ivoirien et nigérien lors d’un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies. Enfin, de nombreux contributeurs de troupes sont frustrés de perdre continuellement des soldats dans des attaques djihadistes alors que la mission ne permet pas grand-chose en termes de stabilisation du pays.

Quel a été l’impact de la mission après presque une décennie au Mali ?

La MINUSMA s’est déployée au Mali en 2013, après qu’une intervention militaire Français ait repoussé les djihadistes qui avaient envahi une grande partie du nord du pays. Le mandat initial de la mission était axé sur la stabilisation des principaux centres de population et le soutien au rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays. Il comportait également des dispositions importantes pour faciliter la mise en œuvre d’une feuille de route de transition, y compris un dialogue national entre les autorités maliennes et les communautés du nord.

Alors que les insurgés islamistes commençaient à regagner du terrain deux ans plus tard, la mission, confrontée à des attaques croissantes contre ses soldats de maintien de la paix et contrainte par son mandat, a eu du mal à s’adapter. L’ONU ne permet pas à ses troupes d’engager des militants de manière offensive, bien qu’elle exige en même temps qu’elles « anticipent, dissuadent et répondent efficacement aux menaces contre la population civile ». Les mises à jour successives ont progressivement renforcé le mandat de la MINUSMA, mais elles ne sont jamais allées jusqu’à inclure une composante offensive claire de contre-insurrection. À l’origine, la MINUSMA était censée travailler en tandem avec les forces maliennes et Barkhane, ces deux dernières étant chargées des opérations antiterroristes. La MINUSMA était donc dans la position délicate de devoir contenir la menace djihadiste sans pouvoir la réprimer activement. Le retrait de Barkhane et la réticence croissante du Mali à coordonner ses activités avec la mission de l’ONU ont rendu cette tâche encore plus difficile.

En outre, les fournisseurs de contingents sont réticents à mettre leurs soldats en danger au Mali, site de la mission la plus meurtrière de l’ONU en cours aujourd’hui, avec 174 Casques bleus tués dans des actes hostiles. La mission consacre plus d’énergie à assurer la sécurité de ses propres convois et installations qu’à protéger les civils, en particulier dans les campagnes. Alors que la plupart des troupes de l’ONU sont stationnées dans les villes, les groupes armés de toutes sortes se sont multipliés dans les zones rurales du Mali, laissant les villageois se débrouiller seuls ou chercher d’autres formes de protection contre les insurgés. Une majorité de Maliens (en particulier dans le centre) considèrent la MINUSMA comme inefficace pour assurer la sécurité, même s’ils apprécient ses projets socio-économiques et axés sur le développement, ainsi que les emplois qu’elle fournit aux habitants.

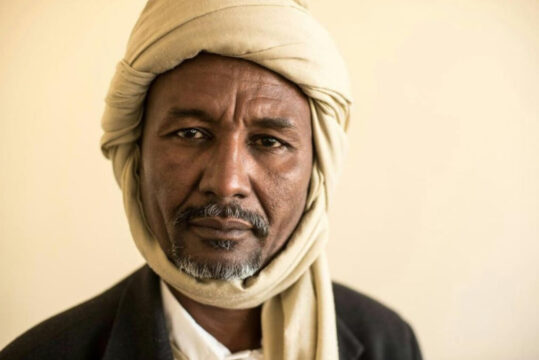

La présence [de la MINUSMA] a contribué à dissuader les insurgés de s’emparer des villes et des grandes villes et a quelque peu atténué les souffrances de la population locale.

Malgré ces limites, la MINUSMA a apporté une certaine stabilité dans les zones où elle est déployée. Sa présence a contribué à dissuader les insurgés de s’emparer des villes et des grandes villes et a quelque peu atténué les souffrances des habitants. Aucune ville malienne n’a subi le sort de Djibo, au Burkina Faso voisin, où la population a été battue par un siège djihadiste de neuf mois. Bien que les djihadistes aient parfois encerclé des villes du nord, un siège similaire à celui de Djibo est difficile à imaginer au Mali. Les insurgés semblent avoir été dissuadés en partie par les forces de l’ONU basées dans les zones urbaines, ainsi que par l’expérience des djihadistes en 2012-2013, lorsqu’ils pouvaient être arrêtés par Français frappes aériennes dans les villes (il n’est pas clair jusqu’à présent si le retrait de Barkhane affectera leurs calculs). Plus généralement, les soldats de l’ONU ont aidé l’État à se montrer dans les villes, notamment en faisant régulièrement entrer et sortir des représentants du gouvernement.

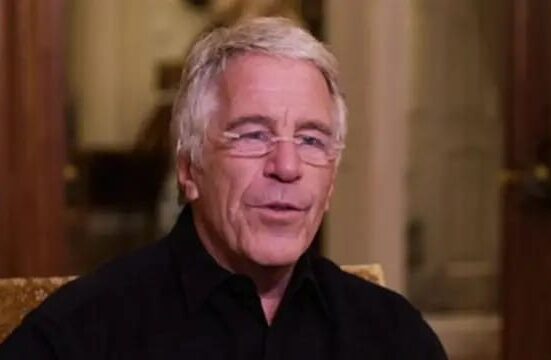

La MINUSMA joue également un rôle important en usant de ses bons offices auprès des principales parties prenantes maliennes. Pendant des années, la mission a soutenu la mise en œuvre de l’accord de paix d’Alger de 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés non étatiques du nord, malgré le scepticisme récurrent des parties signataires à l’égard de l’accord. En outre, le chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane, est l’une des rares personnalités restantes à jouir d’une bonne réputation suffisante pour servir d’intermédiaire politique pour toutes les parties, en interagissant quotidiennement avec les politiciens maliens, les représentants de la société civile et les diplomates étrangers. En revanche, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a provoqué à plusieurs reprises la colère des Maliens, en particulier en janvier 2022, lorsqu’elle a imposé des sanctions commerciales et financières en réponse au non-respect par Bamako du calendrier convenu pour la transition. Un mois plus tôt, des responsables maliens avaient expulsé le représentant de la CEDEAO de Bamako au motif qu’il était hostile aux autorités de transition.

La MINUSMA a également mis en lumière de nombreux abus commis contre des civils, bien qu’il soit de plus en plus difficile pour la mission de remplir ce rôle. Par exemple, en 2021, il a publié des preuves que Français frappes aériennes près du village de Bounti avaient tué dix-neuf invités lors d’une fête de mariage. Les militaires Français et maliens ont uni leurs forces pour défendre les frappes, rejetant le rapport de la MINUSMA mais permettant à ses enquêteurs de continuer à travailler. Cependant, la collaboration de l’armée avec Wagner entravera probablement toute enquête similaire. En mars, plus de 300 personnes sont mortes lors d’une opération militaire à Moura, un village du centre du pays. L’armée a déclaré que tous les morts étaient des militants, mais selon des témoins oculaires interrogés par Human RightsWatch, la plupart étaient des civils que les soldats et les agents russes avaient sommairement exécutés. Le Mali a par la suite empêché les enquêteurs de l’ONU de se rendre sur le site. En juin, alors que le Conseil de sécurité de l’ONU prolongeait d’un an le mandat de la MINUSMA, le gouvernement malien a explicitement refusé à la mission le droit de circuler librement pour enquêter sur les abus présumés, un élément essentiel de son travail.

Comment les autorités de transition maliennes perçoivent-elles la MINUSMA ?

Les relations entre la MINUSMA et le gouvernement se sont détériorées après le coup d’État, principalement parce que les dirigeants militaires sont mécontents de ce qu’ils considèrent comme la faiblesse du mandat de la mission lorsqu’il s’agit de combattre les militants. En juillet 2021, des responsables maliens se sont opposés à une proposition de la France et du secrétaire général de l’ONU visant à augmenter le plafond des troupes de la MINUSMA d’environ 2 000, arguant qu’une augmentation était inutile sans unmandat anti-insurrectionnel plus robuste (il a également déclaré qu’il n’avait pas été consulté sur la proposition). En outre, Bamako estime que l’accent mis par la mission sur les droits de l’homme exagère les abus commis par les forces de sécurité et entrave donc les opérations de l’armée malienne contre les militants. Quant à ses allégations d’abus du groupe Wagner, les responsables maliens pensent qu’elles ne sont qu’un écran de fumée pour la désapprobation occidentale de l’implication de la Russie pour des raisons politiques.

Les critiques de Bamako ne signifient pas nécessairement qu’il veut que la MINUSMA se retire.

Les critiques de Bamako ne signifient pas nécessairement qu’il veut que la MINUSMA se retire. Les autorités ont peut-être ralenti la rotation des troupes de la MINUSMA, mais elles n’ont rien fait d’aussi radical que de perturber les flux logistiques vitaux. Leur rhétorique nationaliste et leur attitude parfois conflictuelle envers leurs partenaires extérieurs visent principalement à renforcer le soutien national. Les diatribes contre l’ONU, la France, l’Occident et les États de la CEDEAO ont renforcé la popularité des autorités de transition auprès d’une population épuisée par une décennie de violence et déçue par le système de stabilisation dirigé par l’Occident.

Pourtant, d’importantes figures du régime sont divisées sur la MINUSMA. Certains partisans de la ligne dure sont prêts pour son départ; Les voix modérées croient qu’il a encore un rôle à jouer. Pourtant, tous accueilleraient probablement favorablement une MINUSMA dotée d’un mandat anti-insurrectionnel robuste, plus souple sur les questions relatives aux droits humains et plus disposée à soutenir directement – et éventuellement à rejoindre – les forces armées maliennes dans des opérations offensives. La plainte des autorités de transition selon laquelle le mandat de la MINUSMA est mal adapté pour inverser l’avancée djihadiste est peut-être compréhensible, bien qu’il soit loin d’être clair qu’un mandat plus robuste qui voit les forces internationales combattre les militants affaiblirait l’insurrection plutôt que d’attiser la résistance. Les deux parties ont toléré le statu quo tant que les soldats de Barkhane effectuaient des patrouilles de combat. Cependant, lorsque la Russie est devenue le partenaire militaire privilégié du Mali, la coordination des activités de la MINUSMA avec les efforts de contre-insurrection est devenue plus compliquée.

Quels sont les scénarios pour l’avenir de la MINUSMA ?

Les annonces de retrait interviennent dans le cadre d’un examen interne de la MINUSMA, prévu en janvier (distinct du rapport trimestriel régulier du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la mission) et dirigé par la mission elle-même à Bamako avec le soutien de New York. Bien qu’aucun membre du Conseil de sécurité ou fournisseur de contingents ne préconise une sortie complète, certains voudraient au moins mettre l’option sur la table. Le moment est venu d’évaluer l’avenir de la MINUSMA. Il existe trois scénarios possibles, chacun présentant des avantages et des risques.

Premièrement, le Conseil de sécurité pourrait maintenir le statu quo inchangé ou apporter des modifications mineures au mandat de la MINUSMA. Jusqu’à présent, le Conseil a été opposé à modifier le mandat, sauf en 2019, lorsqu’il a ajouté une deuxième priorité pour faire face à l’explosion de la violence dans le centre du Mali. Il n’est pas clair si le retrait des troupes et les tensions qui l’entourent entraîneront des changements importants. Cela dit, si la MINUSMA rencontre des difficultés pour remplacer les troupes qui partent, la mission devra peut-être choisir entre l’attention qu’elle accorde au centre du pays (où la majorité des violations des droits de l’homme se produiraient prétendument) et son rôle dans le nord (où la MINUSMA apporte un soutien important à l’Accord d’Alger et une présence minimale de l’État). Dans tous les scénarios où la mission reste en grande partie avec le même mandat, le Conseil devrait au moins s’engager avec les autorités maliennes pour définir les conditions minimales – en particulier en ce qui concerne l’accès et la circulation – nécessaires à la MINUSMA pour mener à bien ses tâches principales de protection des civils et de surveillance des droits de l’homme. Il n’est pas clair si le Mali ferait beaucoup de compromis. En effet, une MINUSMA de plus en plus faible et de moins en moins capable d’affronter des militants pourrait frustrer les autorités maliennes au point que les partisans de la ligne dure entravent délibérément les activités de la mission afin de forcer son départ.

Une deuxième option est que le Conseil de sécurité, tenant compte du soutien décroissant de la MINUSMA à Bamako et à New York, cherche à transférer progressivement la mission à une force non onusienne. La force du G5 Sahel, composée de contingents des États sahéliens, semble un candidat improbable, à la fois parce que le Mali s’en est retiré et parce qu’il a eu du mal à démontrer son efficacité. L’Union africaine (UA) et la CEDEAO, qui entretient des relations difficiles avec les autorités de transition, pourraient avoir du mal à trouver un consensus sur le rôle qu’elles assumeraient, mais elles semblent encore plus probables. Leur implication potentielle a retenu l’attention, y compris de la part du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Quelque chose de similaire a déjà été fait auparavant : en juillet 2013, la MINUSMA elle-même a remplacé une mission conjointe UA-CEDEAO, qui était venue au Mali six mois plus tôt pour soutenir l’armée malienne dans sa reconstruction et aider les forces de sécurité à récupérer les territoires perdus dans le nord. En effet, l’UA a récemment décidé de rouvrir la discussion sur ses projets précédents de constitution d’une brigade militaire pour le Sahel central, qui en 2020 a trébuché sur un manque de ressources et de soutien politique.

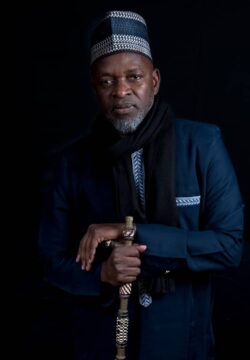

Une mission dirigée par l’Afrique pourrait plus facilement obtenir un mandat pour combattre les djihadistes, mais elle comporterait ses propres défis.

Une mission dirigée par l’Afrique pourrait plus facilement obtenir un mandat pour combattre les djihadistes, mais elle comporterait ses propres défis. Une telle mission devrait probablement dépendre fortement du financement occidental, du moins pour l’instant. Des frictions entre le Mali et les bailleurs de fonds occidentaux pourraient alors survenir, entravant l’efficacité de la mission africaine de la même manière que les tensions actuelles assombrissent l’avenir de la MINUSMA. En outre, Crisis Group a souligné que le Mali et le Sahel central ont plus largement besoin d’une réinitialisation stratégique centrée sur l’amélioration de la gouvernance et de l’engagement politique au niveau local, en continuant à affronter les djihadistes avec force mais en n’hésitant pas à explorer le dialogue avec eux. Ce n’est qu’alors que les déploiements militaires et les projets de développement pourront établir des liens plus étroits entre les capitales des États et les populations rurales. La MINUSMA est sensible à ce message, bien qu’elle ait un effet de levier limité pour favoriser le changement stratégique. Il n’est pas clair si une mission dirigée par l’UA serait tout aussi favorable à une telle perspective; Au lieu de cela, il pourrait doubler la stratégie actuelle de contre-insurrection militaire. Quoi qu’il en soit, il est peu probable que les dirigeants maliens changent de vitesse.

Enfin, dans le troisième scénario, le Conseil de sécurité de l’ONU pourrait dissocier l’avenir de la force militaire à forte intensité de ressources d’une mission politique plus petite et plus polyvalente axée sur l’utilisation de ses bons offices. Il pourrait n’avoir guère le choix si davantage de contributeurs de troupes se retirent, laissant les soldats de l’ONU si exposés que la composante militaire s’effondre. Bien que ce scénario soit peu probable, il ne peut être exclu. Un bureau politique de l’ONU pourrait réunir le gouvernement, des groupes armés non étatiques du nord et même des dirigeants djihadistes pour des pourparlers – ce qui est difficile à envisager tant que les djihadistes tirent sur les soldats de maintien de la paix de l’ONU. Cependant, ce scénario comporterait également des risques. Par exemple, cela compromettrait les enquêtes sur les droits de l’homme, car la force militaire fournit une protection essentielle aux enquêteurs de la MINUSMA. En outre, le départ des forces de l’ONU – en particulier peu de temps après le retrait de la mission Barkhane de la Français – pourrait motiver les djihadistes à changer de stratégie et à envahir les villes du nord. Compte tenu de ces risques, les dirigeants maliens pourraient résister à une réduction drastique des effectifs. De même, les décideurs occidentaux peuvent craindre que la fin des activités militaires de la MINUSMA n’ouvre la porte à une plus grande influence russe au Mali. Pour leur part, la plupart des États d’Afrique de l’Ouest considèrent leurs contributions de troupes à la MINUSMA comme un investissement dans la sécurité régionale qui empêche la violence djihadiste de se propager au-delà de leurs frontières. À la lumière de ce qui précède, ce scénario ne pourrait être sérieusement envisagé que si une mission de l’UA dirigée par l’Afrique remplace les troupes de l’ONU.

La MINUSMA est à la croisée des chemins. Des inquiétudes profondément enracinées quant à son impact se croisent avec un climat politique nouvellement défavorable au Mali et une série de retraits inquiétants. L’examen interne, que l’ONU a initié dans le contexte du retrait militaire Français du Mali et des tensions croissantes entre Bamako et ses principaux partenaires occidentaux, est un outil utile pour évaluer les réalisations de la mission et suggérer des améliorations tactiques. Mais quelles que soient les recommandations qu’il peut faire pour améliorer l’efficacité opérationnelle, il n’a pas à lui seul le pouvoir de reconfigurer le mandat ou la structure de la mission. Seul le Conseil de sécurité peut procéder à de tels changements.

Que la MINUSMA trouve ou non de nouveaux fournisseurs de contingents, le Conseil de sécurité tentera probablement de maintenir le statu quo. Même avec l’impact de la MINUSMA en question, le Conseil répugna à envisager des changements audacieux à la structure ou au mandat de la mission. En outre, il n’y a pas de solution évidente. Peut-être, avec le temps, une force de l’UA dotée d’un mandat anti-insurrectionnel plus robuste combiné à un bureau politique de l’ONU aurait plus de sens, mais, même si les membres du Conseil étaient désireux d’aller dans cette direction, cela comporterait son propre ensemble de défis. En Somalie, un mélange similaire de forces combattantes de l’UA et de bureau politique de l’ONU a empêché les militants islamistes d’entrer principalement dans les grandes villes, mais a lutté pendant des années pour faire avancer un règlement durable. En outre, l’approche qu’elle adopte est sans doute plus importante que la mise en place d’une force internationale. Le Sahel a désespérément besoin d’une nouvelle approche, moins centrée sur les opérations militaires et dans laquelle ces opérations sont subordonnées à une stratégie politique plus large, incluant potentiellement un engagement avec les dirigeants militants. Pour l’instant, les dirigeants maliens ne semblent pas d’humeur pour un tel changement, voulant plutôt tester si Wagner peut aider à repousser les gains des militants. Mais les limites de l’approche militaire d’abord sont de plus en plus claires et, en l’absence d’un changement dans cette stratégie, il est peu probable que le changement de commandement ou le renouvellement de la présence militaire internationale entraîne en soi des changements spectaculaires.

Source : Crisis Group

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]