Les images impressionnantes des inondations qui frappent tous les ans la ville sainte de Touba et qui impactent durement les populations font régulièrement la une des médias et des réseaux sociaux. Suscitant dans l’opinion publique l’émoi et des débats passionnés sur ce phénomène désormais récurrent, de même que les différentes responsabilités à la base.

Mais force est de constater que, dans la clameur des nombreuses réactions d’indignation et de détresse, dans le tumulte des reportages tous azimuts, des vues bluffantes et plongeantes de drones sur l’ampleur du sinistre, des chroniques de choc, micros-trottoirs poignants et autres sorties citoyennes offusquées (quoique quelques fois politisées), il nous a semblé, jusqu’ici, assez difficile de distinguer le bon grain des analyses dûment argumentées de l’ivraie des commentaires libres et superficiels. D’avoir une vision synoptique et éclairée de la problématique. Notamment sur ses véritables causes, ses dynamiques profondes, ses perspectives de solutions structurelles (dans le moyen et long terme), les coûts, obstacles, défis et enjeux de celles-ci, etc.

Pour tenter de dépasser ce « débat émotionnel » (dont nos compatriotes ont le secret), qui n’aboutit, en général, à rien de concret, jusqu’au prochain hivernage (sempiternels « serpents de mer » médiatiques qui reviennent indéfiniment en boucle, sans solution), nous avons pensé d’un certain intérêt de faire recours à l’expertise des « sachants » (ingénieurs, polytechniciens, acteurs étatiques et communautaires, etc.) qui s’activent sur la problématique. De mieux comprendre les causes profondes (naturelles et humaines) du phénomène, d’analyser et de confronter ensuite les différentes perspectives de solutions envisagées, d’en évaluer les contraintes et enjeux (financiers, urbains, de gouvernance, etc.), dans le but de dégager, avec un certain recul, une approche à la fois plus technique et plus accessible au commun, de la problématique lancinante des inondations à Touba. A travers l’exploitation des données, documents (notamment le rapport de synthèse du séminaire de « Junnatun ») et autres supports (émissions médiatiques, reportages, interviews, cartes, etc.) fournis par les experts et autres acteurs, nous avons tenté de mener notre propre analyse de la question, en confrontant quelques fois, au besoin, les données recueillies avec d’autres éléments de perspective que nous avons jugés pertinents.

Pour ce faire, nous aurons besoin de rappeler, au préalable, certains éléments de contexte importants, notamment les initiatives communautaires et internes, du reste, assez peu connues, en rapport avec cette problématique, à même de nous aider à mieux camper le débat et à y voir un peu plus clair.

CONTEXTE ET ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ MOURIDE

Vu la spécificité de la ville de Touba et de son mode de gouvernance local particulier, l’on ne saurait prétendre aborder une problématique aussi importante sans étudier d’abord l’implication et le rôle joué par la communauté locale, notamment le Khalife général des mourides, dans les tentatives de résolution de ladite problématique. En effet, dans le cas d’espèce, le leadership du guide des mourides n’a pas manqué, une fois de plus, de s’illustrer dans l’assistance et la prise en charge des populations impactées, mais également (et cela, beaucoup d’observateurs ne semblent pas en être assez informés), de s’impliquer dans la réflexion et l’élaboration de solutions structurelles, à long terme, à ce phénomène. En collaboration avec l’autorité étatique dont la mission régalienne, comme le veut la nature du lien historique « Etat-Touba » (« Partenariat Public-Communauté » (PPC)), intègre la collaboration active avec le Khalife et les organisations communautaires locales pour la résolution des problèmes de la ville sainte.

Ainsi, face à la situation critique créée chez les populations de Touba par les inondations massives et récurrentes de ces dernières années, Serigne Mountakha Mbacké a plusieurs fois exprimé sa compassion, sa solidarité et son assistance aux sinistrés, à travers un dispositif de prise en charge alimentaire, humanitaire, logistique, etc. Pour mieux pérenniser ce dispositif et accroître les synergies, Serigne Mountakha mit en place, en fin 2024, une structure faîtière dénommée « JUNNATUN Li Man Nazamahu » (Le Bouclier), réunissant la collectivité territoriale et les principales organisations communautaires s’activant dans les problématiques de la ville sainte. A savoir : la Mairie de Touba, Touba Ca Kanam (très active sur le terrain), Hizbut Tarqiyyah, etc. Le Khalife fit, en faveur de JUNNATUN, plusieurs donations (200 millions CFA, puis 361 millions, etc.), suivies d’autres gestes (imités par d’autres mécènes de la communauté), comme l’achat de motopompes, la mise à disposition de vastes espaces de relogement pour les sinistrés (« Keur Wallu »), etc.

En plus de ces gestes et appuis ponctuels, le Khalife des mourides, conscient que ces derniers, quoique nobles et éminemment utiles, ne sauraient égaler les démarches prospectives pour prévenir durablement les catastrophes à la base, préconisa la mise en place, au sein de JUNNATUN, d’une structure technique de coordination, chargée de réfléchir sur des solutions pérennes à la problématique des inondations à Touba. C’est ainsi que les « pools expertise » de Touba Ca Kanam, de Touba Xépp (regroupant les meilleurs experts en hydrologie du pays), de Al-Jabha (dahira des ingénieurs mourides) et des autres membres de JUNNATUN formèrent un « Comité Stratégique ». Entité pilotée par le porte-parole du Khalife, qui fut chargée, en novembre 2024, d’étudier des solutions structurelles et durables, de même que les différentes options d’assainissement et d’aménagement, qui permettront de régler définitivement à court, moyen et long termes les problèmes d’inondation de Touba, à travers « un Plan Intégré d’Assainissement ». Le Khalife, par la voix de son porte-parole, renouvelant son engagement, devant le Comité Stratégique, de contribuer personnellement à la concrétisation dudit plan, « serait-ce à travers un financement personnel, allant de 3 à 100 milliards CFA, s’il le faut ! » (selon ses propres mots).

Regroupant plus de 44 experts et ingénieurs mourides, des professeurs d’universités et spécialistes internationalement reconnus (les meilleurs du pays), des ateliers et échanges enrichissants, consacrés à la question, furent ainsi organisés par le Comité Stratégique de JUNNATUN, en collaboration et en bonne intelligence avec les différentes directions et services du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA). Notamment la DGPRE (Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau), ONAS (Office National de l’Assainissement du Sénégal), DGPI (Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations), SONES, SENEAU, OFOR (Office des Forages Ruraux), OLAC (Office des Lacs et Cours d’eau). Une telle synergie, respectant les principes de l’ancrage institutionnel et de non-objection étatique, a notamment permis aux mandataires du Khalife d’harmoniser et de disposer à la fois :

- Des données d’entrée du réseau actuel de l’ONAS et de ses projets à Touba ;

- Des données de la pluie centennale, fournies par la DGPI ;

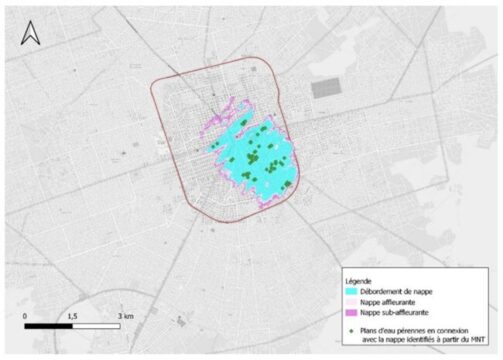

- Des études sur la remontée de la nappe superficielle à Touba, commanditées par la DGPRE et menées par le Pr Serigne Faye, Professeur Titulaire des Universités de Classe Exceptionnelle en Hydrogéologie et président du Comité scientifique de Touba Xépp ;

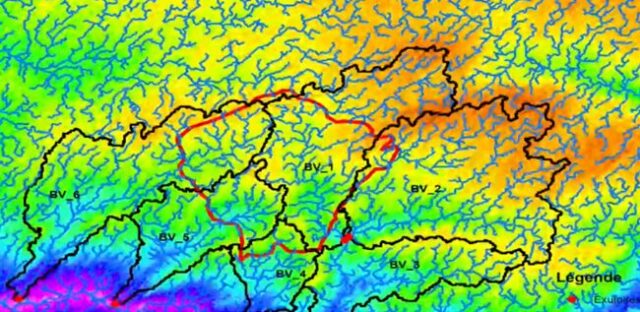

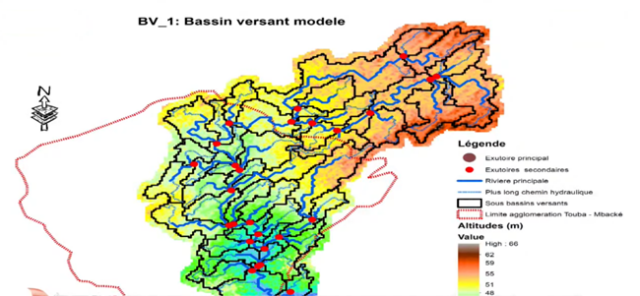

- Des études inédites sur le réseau hydrographique de Touba, fournies par le Professeur Honoré Dacosta, Maitre de Conférence en Hydrologie et chef du Laboratoire d’hydrologie de l’Université de Dakar (UCAD) ;

- Les données de terrain fournies par la Commission Etudes et Contrôle de Touba Ca Kanam, dirigée par Alioune Dieng (Polytechnicien et ingénieur en génie civil), etc. (Note : La plupart des données ci-dessus sont accessibles via les cartes attachées à la présente publication)

Les échanges féconds et de haut niveau entre ce parterre d’experts et de décideurs ont abouti non seulement, pour la première fois, à un consensus fort sur la vision et les approches pour adresser la problématique, mais à l’élaboration d’une stratégie claire et d’un Plan budgétisé, échelonné sur plusieurs années. L’un des enseignements de ce processus nous semble être l’importance de l’implication de plus en plus active, dans la résolution des problématiques de Touba, de l’« expertise mouride » dont le remarquable engagement bénévole (« Khidma intellectuelle » ou « service à la communauté ») et les sacrifices (centaines d’heures de travail qui auraient été très cher rémunérées ailleurs) n’ont pas été souvent, dans le passé, assez valorisés, à notre avis. Ni dans la communauté mouride, ni par l’Etat du Sénégal. Alors que cette expertise constituera, à notre avis, l’une des clefs du succès de tous les futurs grands projets du Mouridisme et, partant, de la ville sainte de Touba.

Quant à l’intervention de l’Etat du Sénégal dans la problématique des inondations à Touba, il conviendra de noter que ses différentes solutions se sont avérées jusqu’ici très localisées, temporaires et, il faut le dire, impuissantes à traiter ladite problématique dans sa globalité. D’où les succès relatifs et éphémères, rapidement suivis d’échecs successifs et retentissants : systèmes de pompage insuffisants au vu de l’ampleur du phénomène, bassins inadaptés qui cèdent en cascade sous la pression et se déversent sur les champs aux alentours, lenteurs d’exécution des chantiers, interventions souvent plus politiques/médiatiques que systémiques, plans d’urgence souvent tardifs ou insuffisants, etc. La stratégie « pompage-bassins » adoptée par l’Etat a déjà tragiquement montré ses limites, avec une étendue totale desdits bassins (Keur Niang, Ngélémou, Darou Rahmane, Pofdi, Keur Kabb) ne dépassant pas les 100 ha (une gageure, au vu de l’étendue de la deuxième ville du pays : 29 000 ha, pour lesquels même un millier de motopompes n’aurait point suffi). Ainsi, malgré les régulières déclarations de principe sur la nécessité de moderniser le réseau d’assainissement de Touba, les fréquents rappels sur les réalisations déjà effectuées dans le cadre du Plan Directeur d’Assainissement (PDA) dans sa phase 1, ainsi que la volonté de poursuivre les investissements pour boucler les phases 2 et 3, force est de constater que l’Etat du Sénégal, tous régimes confondus, ne semble jusqu’à présent pas avoir trouvé la « bonne formule » pour venir définitivement à bout de ce problème.

Toutefois, certains signaux récents semblent indiquer une prise en compte plus sérieuse de l’implication du leadership et de l’expertise locale dans ce processus, de même qu’une une volonté plus affirmée de l’Etat de s’appuyer sur le fort potentiel de mobilisation communautaire à Touba (n’existant nulle part ailleurs) pour des solutions durables. Une approche à saluer et à même d’aider les pouvoirs publics à mieux adapter leur stratégie selon les spécificités socioculturelles, topographiques, hydrologiques, etc. du milieu. A condition, surtout, d’éviter les pièges classiques des considérations « politiciennes » ou populistes, du poids de la pression médiatique ou des démarches unilatérales et pas assez inclusives (mythe de l’Etat jacobin « connaît-tout » et de sa chaîne de décision « top-down ») qui ont jusqu’ici abouti en échecs préjudiciables aux citoyens de Touba. Cette nouvelle démarche est ainsi, nous l’espérons, en voie de permettre, pour la première fois, d’avoir une vision holistique et inédite de la problématique des inondations à Touba et, notamment, d’identifier plus clairement les véritables causes de celles-ci.

CAUSES DES INONDATIONS A TOUBA

D’après les différentes études fournies par les experts, les inondations régulières et massives dans la ville sainte de Touba sont dues essentiellement à cinq (5) causes majeures (auxquelles nous avons ajouté d’autres facteurs secondaires) :

1- Les dérèglements climatiques dans le monde, occasionnant de plus en plus d’intenses épisodes pluvieux un peu partout à travers le globe

Ainsi, la reprise des précipitations au Sénégal, depuis le début des années 2000, et les projections météorologiques sur les prochaines décennies, prévoyant une amplification probable de cette tendance, ont considérablement accru le phénomène des inondations au Sénégal et ailleurs dans le monde. Du Bangladesh à la Nouvelle Orléans, du Sud de la Chine à l’Europe Centrale, les dégâts causés par les inondations et dérèglements météorologiques (morts par noyade, évacuations massives, dégâts économiques, crues de fleuves, glissements de terrain, affaissements d’habitations, destructions d’infrastructures, etc.) sont innombrables. Cette nouvelle donne mondiale doit ainsi désormais inspirer à tous les pays des solutions structurelles et pérennes, et plus seulement conjoncturelles (comme le déploiement des électropompes) pour mieux la prendre en charge dans le long terme. D’où la nécessité, plus que jamais, de disposer à Touba d’informations sur la pluviographie (intensités des pluies qui déterminent les temps de réponses des bassins) et sur l’hydrométrie (mesure des débits, des volumes et hauteurs d’eau).

2- L’insuffisance et le sous dimensionnement des infrastructures actuelles de drainage et de stockage des eaux de ruissellement dans la ville de Touba

En effet, Touba ne dispose pas encore à ce jour d’un système public d’assainissement étendu, cohérent et performant. Les portions existantes, réalisées par l’Etat, ne reflètent nullement la dimension de la première ville du Sénégal, en termes de démographie et de superficie, et sont très loin de correspondre à l’ampleur de la problématique. Cette déficience infrastructurelle criarde, due à une absence de politique prospective sérieuse de l’Etat du Sénégal, est l’une des causes majeures de la persistance et de l’aggravation des inondations à Touba.

3- La forte remontée sans précédent de la nappe superficielle de Touba

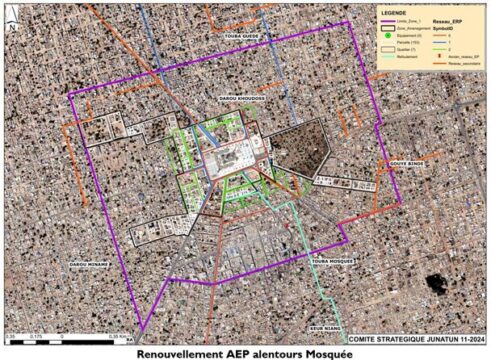

Selon la modélisation hydrogéologique effectuée sur la ville sainte (surtout autour de la Grande Mosquée, Voir les cartes), cette remontée inédite de la nappe est due, entre autres :

- Aux nombreuses fuites du vétuste réseau d’approvisionnement en eau potable (AEP) de la ville (prouvées par la présence de sels des eaux du Maastrichtien, impactant, en outre, négativement sur la végétation). Ces fuites, estimées à près de 50%, correspondent à plus de 50 millions de litres d’eau, provenant des forages, perdues par jour à Touba, à travers plus de 800 fuites détectées sur ce réseau ! (pas étonnant, qu’en dépit de ses 43 forages, plusieurs quartiers de Touba souffrent encore d’un manque récurrent d’eau potable) ;

- L’infiltration des eaux usées domestiques (prouvée par les teneurs élevées de certains constituants biochimiques et surtout bactériologiques),

- L’infiltration des eaux pluviales stagnantes et celles provenant des bassins de rétention.

Cette remontée de la nappe, surtout au centre de la ville sainte et aux alentours de la Mosquée (dont certaines habitations vivent les désagréments quotidiens d’une nappe affleurante), favorise d’autant plus les inondations à Touba qu’elle empêche, par résurgence, l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol déjà saturé.

4- La densification urbaine dans des zones non aedificandi

Les longues périodes de sécheresse (des débuts des années 70 jusqu’aux débuts des années 2000), ayant succédé à la forte pluviométrie des années 50 et asséché beaucoup de lits d’eau, combinées au prodigieux taux de croissance de la population de Touba (entre 12 et 15%, l’un des plus élevés en Afrique) durant ces années (correspondant surtout aux califats de Cheikh A. Ahad et de Serigne Saliou), se traduisirent par le lotissement et l’occupation de zones non aedificandi, antérieurement occupées par ces anciens lits d’eau, voies d’eau et marécages. Le récent retour intensif de la pluviométrie à Touba, ayant revitalisé ces espaces, a rendu ces emplacements impropres à l’habitat. Ce qui signifie que, n’eût été l’occupation de ces zones par les populations durant les dernières décennies, les inondations n’auraient pas eu les conséquences dramatiques et l’ampleur notées à Touba. Pour ainsi dire, le célèbre adage « Ndox du bàyyi yoonam » (l’eau retrouve toujours sa voie naturelle) n’a jamais été aussi vrai que de nos jours à Touba.

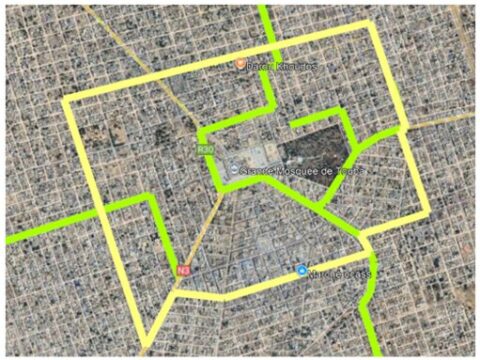

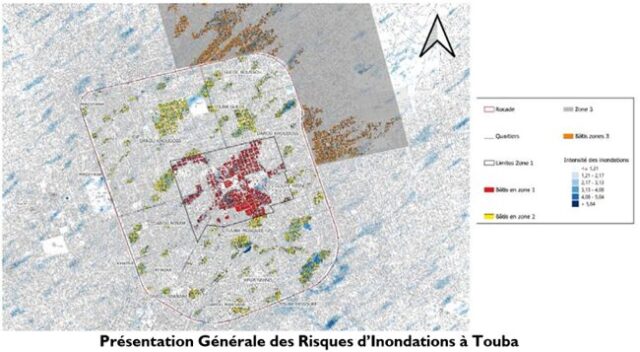

5- La topographie particulière de la ville, avec une succession importante de points bas, de monticules et de crêtes

Le grand nombre de bassins versants (estimés à 6), qui caractérise le relief naturel de la ville sainte, favorise des transferts de certains points vers d’autres (exutoires), à l’intérieur des quartiers de Touba (voir les cartes). Un élément d’aggravation à cette configuration naturelle consiste à l’occupation urbaine des lignes d’écoulement entre ces différents points sur lesquelles des obstacles ont ainsi été artificiellement créés. (La situation particulière et centrale de la mosquée sur l’un de ces bassins versants est ainsi, en plus de la remontée de la nappe, une des explications de l’importance des inondations passagères dans cette zone). D’où la nécessité d’avoir des données pertinentes pour comprendre le fonctionnement hydrologique du bassin versant, par une modélisation pluie-débit, en combinant les facteurs de l’écoulement que sont la topographie, la pédologie, la géologie, les états de surface et les précipitations.

[6]- A ces cinq causes majeures, mises en évidence par les experts, nous pouvons ajouter d’autres facteurs aggravants, tels que les comportements problématiques de certains habitants de Touba : canaux d’évacuation bouchés par les déchets et ordures, surélévations (« sëkk ») artificielles et anarchiques de la rue (avec du sable, des gravats, des déchets plastiques…) aux fins d’empêcher l’eau de pénétrer dans sa maison ; surélévations qui font de ces rues de véritables digues déroutant l’eau vers d’autres points ou habitations plus basses, etc. D’où l’intérêt d’une politique de règlementation plus rigoureuse (par la Mairie) des interventions non coordonnées et à caractère individuel des habitants sur le cadre de vie de Touba.

La mise en évidence documentée et chiffrée de ces différentes causes et facteurs d’aggravation des inondations à Touba (ci-dessus énumérés) a permis aux experts de la communauté mouride, en collaboration avec les services de l’Etat du Sénégal, de proposer une stratégie holistique, articulée autour de solutions intégrées pour adresser chacune d’entre elles

Une stratégie globale à même de résoudre définitivement le problème des inondations à Touba…

(Suite, voir « Partie 2 : Solutions et Enjeux »)

____________________________________

(Partie 2 : Solutions et Enjeux)

SOLUTIONS DES INONDATIONS A TOUBA

Une fois les causes principales des inondations à Touba identifiées, il convient d’abord, pour bien apprécier le sens et la pertinence potentielle des solutions proposées, de mieux comprendre les éléments techniques et approches à la base.

L’élaboration de solutions stratégiques aux inondations a nécessité, comme déjà rappelé, une meilleure compréhension du fonctionnement hydrologique des bassins versants de la ville, par une modélisation pluie-débit, en combinant les facteurs de l’écoulement que sont la topographie, la pédologie, la géologie, les états de surface et les précipitations. Elle a également requis des informations sur la pluviographie (intensités des pluies qui déterminent les temps de réponses des bassins) et sur l’hydrométrie (mesure des débits, des volumes et hauteurs d’eau).

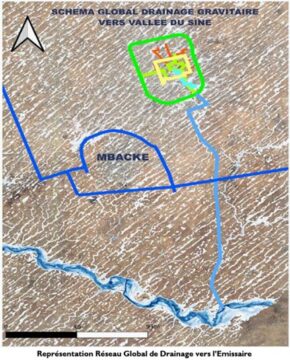

Cependant l’une des avancées majeures et inédites dans ce processus d’analyse, entamé par les experts, fut réalisée grâce aux données cartographiques fournies par le Laboratoire d’hydrologie de l’UCAD, dirigé par le Professeur Dacosta. A savoir la découverte du réseau historique naturel d’écoulement GRAVITAIRE des eaux de Touba vers la VALLÉE DU SINE. Un réseau qui passe par les localités de Ngassane, près de Mbacké-Baol, Ngabou, Ndoulo, Diourbel, Diakhao, Fatick, pour se diriger vers les îles du Saloum, suivant globalement une direction Nord-Sud (voir les cartes). C’est grâce à cette découverte importante que l’approche gravitaire (« mbartal », en wolof) a été retenue comme stratégie durable pour résoudre le problème des inondations à Touba. Cette stratégie, basée sur l’hydromorphologie globale de la zone de Touba et sur les lignes d’écoulement du réseau hydrographique historique, s’avère, en effet, plus durable, plus viable et moins onéreuse car ne se basant pas uniquement sur le pompage (dont les coûts énergétiques sont fort couteux) pour évacuer l’eau hors de la ville. Pour gérer les inondations à Touba, il fallait donc comprendre les processus hydrologiques qui se passent in fine dans les sous–bassins de la partie amont (région Nord et Nord-est) du grand bassin qui participent au bilan de l’écoulement dans la ville. Au-delà des lignes d’écoulement, les paramètres à prendre en compte furent la topographie et l’occupation du sol. L’option proposée offrait ainsi la possibilité de capter les eaux qui entrent à Touba par les portes Nord et Nord-Est, pour diminuer les inondations à l’intérieur de la rocade Baye Lahad, avec un collecteur à partir de ce point d’entrée, allant vers le Sud de cette rocade, pour ensuite mener à un écoulement gravitaire naturel vers la Vallée du Sine.

Le partage des données dont disposent les experts mourides de JUNNATUN avec les services du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (DGPRE, ONAS, DGPI, SONES, SENEAU, OFOR, OLAC), celles de l’UCAD et du PROCASEF (Projet Cadastre et Sécurisation Foncière), a ainsi permis l’identification des tracés, la détermination des zones impactées, le dimensionnement des ouvrages et l’estimation des coûts pour chaque solution proposée. Tout ceci, en prenant en compte les solutions d’assainissement quadriennales (2025- 2028) déjà proposées par l’Etat du Sénégal.

PHASAGES

Sans entrer dans les détails techniques et cartographiques trop complexes (figurant dans les rapports et comptes-rendus issus des différents ateliers et rencontres avec les services de l’Etat), les experts mourides ont proposé une stratégie globale destinée à résoudre la problématique des inondations à Touba, à travers deux phases :

- Une « Phase d’urgence » (pouvant être mise en œuvre dans un délai d’environ 6 mois, soit avant le prochain hivernage)

- Une « Phase durable », cohérente avec la phase d’urgence, basée sur une vision stratégique et une approche gravitaire du réseau de drainage vers la Vallée du Sine (ayant l’avantage de la durabilité et s’appuyant sur les données de la nature à Touba)

Le « Plan d’urgence », préconisé par le Khalife (qui s’était même engagé, comme déjà rappelé, à financer lui-même les premiers jalons), devrait permettre de mieux gérer les eaux de ruissellement autour de la Mosquée et de ses alentours, subdivisés en deux (2) zones :

– Zone 1 : Le « Périmètre sacré », qui couvre une zone d’environ 250 hectares, abritant la Grande Mosquée, les anciens cimetières, la Bibliothèque (Daraay Kamil), les Pénc (Darou Khoudoss, Gouye Mbind, Darou Minan, Keur Serigne Shouaïbou)

– Zone 2 : La « Corniche (ou Rocade) Baye Lahad » qui entoure une zone d’environ 2 000 hectares centrée autour de la Grande Mosquée

A noter qu’une telle délimitation implique, pour le déroulé du projet, la mise en évidence d’une troisième zone implicite, que nous nommerons la « Partie Hors Corniche » ou « Zone Extra Rocade » (couvrant 1 194 hectares, nonobstant le reste des 29 000 hectares totales de la ville), qui comprend les zones situées au-delà de la Corniche Baye Lahad et qui seront gérées surtout durant la « Phase durable ».

LA PHASE D’URGENCE

Avec un budget prévisionnel de 8.200.779.015 FCFA, la Phase d’urgence sera articulée autour de quatre (4) axes principaux :

- Axe 1 : Solutions au problème de la remontée de la nappe superficielle, à travers deux (2) actions :

1- L’élimination des fuites du vétuste réseau d’approvisionnement en eau potable (AEP) de Touba, par le remplacement du réseau actuel, datant de 1958. Ce réseau, qui a presque 70 ans, comprend deux parties : (a) un réseau en fonte (doté d’un tuyau d’une longueur de 4 843 m, de diamètre 250 cm et un autre, autour de la mosquée, d’une longueur de 300 m, de diamètre 160 cm) et (b) un autre tuyau en amiante-ciment (d’une longueur de 1 460 m). A noter qu’à ce réseau a été ultérieurement adjoint (c) d’autres parties de réseaux, plus récentes, qui sont également confrontées aux mêmes problèmes de fuites. La forte densité de ces réseaux défectueux aux alentours de la mosquée explique l’importance des fuites dans cette zone et, partant, les problèmes qu’y pose la remontée de la nappe. (Toutefois, information rassurante, selon les récentes études effectuées par le Cabinet GEOMAT INGÉNIERIE, confirmées par un autre cabinet et un Bureau de contrôle, engagés pour les besoins du futur chantier de réhabilitation de la Mosquée, les fondations de l’édifice, dont les micropieux s’enfoncent à environ 26 m sous terre, ne sont nullement impactées par la nappe superficielle).

2- L’élimination des puits perdus des habitations, qui contribuent de façon notable à l’alimentation de la nappe ; une élimination qui se fera à travers le projet de réalisation par l’ONAS (dans un moyen ou long terme) d’un réseau d’assainissement des eaux domestiques auquel seront branchés les domiciles du périmètre (le coût de ce réseau, à déterminer par l’ONAS, n’est pas encore intégré dans le budget global du projet).

- Axe 2 : Installation d’une bâche de pompage derrière la Résidence Cheikh Abdoul Ahad Mbacké (située au Sud de la Mosquée)

- Axe 3 : Création d’un réseau primaire de drainage autour de la Mosquée, à travers deux (2) ouvrages :

1- Réseau principal gravitaire, sous forme de canaux, qui drainera les eaux en provenance de Guédé et de Sourah, ainsi que celles autour de la Mosquée. Les canaux et systèmes de collecte prévus seront dimensionnés pour gérer des débits élevés basés sur une pluie centennale, minimisant ainsi les risques de congestion.

2- Le pavage des rues prioritaires, qui concernera toutes les grandes rues (appelées « Trente » (du fait de leur longueur de 30 m)) dotées de canaux de drainage de la phase d’urgence, ainsi que certaines rues connexes.

- Axe 4 : Mise en œuvre de l’ingénierie sociale, à travers la sensibilisation de la communauté sur les usages de l’eau ainsi que la création de forages peu profonds

En outre, pour disposer d’informations pertinentes en temps réel sur la gestion des inondations, il s’avère nécessaire, pour les experts, de quantifier correctement les écoulements de surface dans les bassins urbains de Touba. D’où le besoin urgent pour Touba d’avoir deux types d’équipements :

- Equipements climatologiques :

– Une station climatologique complète, avec télétransmission des données pour mesurer la température (maximum et minimum), l’humidité relative (maximum et minimum), l’insolation, le vent (vitesse et direction), l’évaporation (Piche et Bac).

– Installation dans chaque bassin versant d’un pluviographe automatique avec codeur et un réseau de pluviomètres.

- Equipements hydrologiques :

Des stations automatiques complètes multi-paramètres devront être installées dans le grand bassin versant dont les écoulements passent au niveau de l’esplanade de la grande mosquée, pour mesurer la hauteur, la vitesse d’eau, la température et la turbidité. Les autres lieux d’installation de ces stations automatiques seront : la partie amont de la ville (zone rurale), la partie aval vers Darou Rahmane et la partie aval des autres quatre sous-bassins.

PHASE DURABLE

Cette phase, définie en cohérence avec la Phase d’urgence précédemment décrite, comprend la réalisation en gravitaire du reste du réseau de drainage de la ville vers la Vallée du Sine (phase réalisable sur une durée à déterminer de commun accord avec les autorités étatiques). Avec un budget prévisionnel total de 94.022.845.016 FCFA (qui n’intègre pas le coût du réseau complet de gestion des eaux usées de Touba à réaliser par l’ONAS), cette phase comprend les quatre (4) réalisations suivantes :

1- La réalisation des collecteurs primaires comprenant :

- Trois (3) collecteurs émissaires principaux

- Deux (2) canaux (de 17 km chacun, avec 4 m de profondeur et 2 m de large) ceinturant la ville, dont (a) le canal extérieur interceptera les eaux ruisselant de l’extérieur de la ville, du Nord, Nord-Est et de l’Est vers la ville et (b) le canal intérieur collectant les émissaires venant de l’intérieur de la ville (Voir les cartes)

2- La réalisation des réseaux secondaires et tertiaires

3- La réalisation du pavage des rues drainantes

4- La réalisation de l’émissaire vers la Vallée du Sine et le reprofilage de la Vallée sur 10 km

Ces importantes réalisations seront accompagnées, entre autres, par les initiatives complémentaires suivantes :

- Restauration des zones humides : La réhabilitation de certaines zones humides permettra une meilleure absorption des débits pluviaux et offrira des bénéfices écologiques appréciables

- Reforestation des bassins : Des bassins versants reboisés contribueront à la réduction du ruissellement et diminueront les charges hydrauliques en direction de la ville

- Le délogement de certains bâtis situés sur les lignes d’écoulement et zones inondables.

Sur ce dernier point, le récent décret présidentiel (2025-1184 du 16 Juillet 2025) semble aller dans le même sens, en déclarant d’« utilité publique » les voies d’eau naturelles et réseaux dormants susceptibles d’être réactivés par une pluie exceptionnelle, et en prévoyant le dédommagement/relogement des propriétaires expropriés. Au-delà de ce décret, nous pensons que l’autorité du Khalife des mourides s’avérera indispensable à Touba pour gérer cette question souvent épineuse des délogements. A noter que la stratégie retenue par les experts mourides prévoyait déjà un accompagnement pour le déplacement et le relogement de ces populations, la viabilisation des zones de recasement (à l’instar des espaces temporaires « Keur Wallu » créés par Touba Ca Kanam), de même que l’aménagement des zones libérées, l’entretien et la sécurisation des ouvrages réalisés.

Pour ce qui est du traitement des eaux redirigées vers le réceptacle de la Vallée du Sine, les actions suivantes ont été préconisées par les experts de JUNNATUN :

- Méthodes de traitement des eaux : La filtration (défluoration, etc.) et la décantation devront être favorisées pour gérer les eaux accumulées dans la Vallée et les rendre propres à l’usage agricole, etc.

- Gestion des sédiments : Une maintenance régulière sera essentielle pour prévenir l’accumulation de sédiments

- Des inspections périodiques assureront la durabilité des infrastructures de gestion des eaux dans cette région

- Une grande partie de l’eau, traitée et recueillie dans des dispositifs de stockage adaptés et de très grande capacité, pourrait être réutilisée dans le maraichage, l’élevage, la pisciculture et d’autres multiples usages socioéconomiques

CONTRAINTES, ENJEUX ET DEFIS

Une fois les solutions globales aux inondations de Touba, préconisées par les experts, décrites et mieux appréhendées, il nous restera à analyser les contraintes, enjeux et défis auxquels la mise en œuvre de celles-ci pourrait être confrontée. Car, sans la prise en compte et une bonne gestion de ces paramètres, les meilleures solutions et stratégies au monde ne sauraient être implémentées avec succès et risquent même d’être rangées dans les placards des vœux pieux et renvoyées au « Calendes sénégalaises ».

Relativement aux contraintes et défis, nous pensons que les plus importants porteront sur le financement, la gouvernance et le suivi du projet.

- Financement

Avec un budget global estimé à 102 223 624 031 FCFA, les deux phases (d’urgence (8.200.779.015 CFA) et durable (94.022.845.016 CFA), auquel pourraient éventuellement s’ajouter d’autres coûts, tel celui du réseau complet de gestion des eaux usées de Touba à réaliser par l’ONAS) nécessitent des sources de financement conséquentes dont la totalité devrait, à priori, provenir de l’Etat du Sénégal (à travers le budget national (loi rectificative ou autre mécanisme de financement public), les bailleurs de fonds et partenaires financiers, etc.) En effet, cette prise en charge intégrale du programme d’assainissement de Touba est une obligation régalienne de l’Etat envers la deuxième agglomération du pays.

Toutefois, au vu de la spécificité de Touba et de son histoire, dont une partie des infrastructures a été créée et financée par la communauté mouride elle-même, nous pensons que celle-ci devrait également s’engager dans le plan de financement de ce programme, dans la mesure du possible, sans toujours tout attendre des pouvoirs publics (voir plus loin les modalités de cet engagement). A noter simplement, la coïncidence intéressante de la centaine de milliards à laquelle fut finalement chiffrée les deux phases et l’engagement préalable du Khalife (avant même toute évaluation du programme) devant le Comité Stratégique de JUNNATUN de concourir au projet « serait-ce à travers un financement personnel, allant de 3 à 100 milliards CFA, s’il le faut ! ».

- Gouvernance

Pour mener à bien ce projet, nous pensons également qu’une meilleure synergie dans sa gouvernance sera nécessaire entre l’Etat, le Khalife général des mourides, l’expertise mouride (notamment le « Comité stratégique » de JUNNATUN), les organisations communautaires locales, la collectivité territoriale de Touba (à renforcer et à mieux outiller) et les autres partenaires/acteurs. En effet, une des conditions sine qua non de la réussite du programme d’assainissement de Touba sera la mise sur pied d’un cadre unifié de gestion de la problématique de l’eau, placé sous l’autorité du Khalife général des mourides et de l’Etat du Sénégal. Ce cadre de direction, de contrôle et de prise de décision efficace et opérationnel, sera chargé de guider le projet tout au long de son cycle de vie. Un cadre cohérent et viable, adossé aux réalités sociologiques de la ville sainte et à ses « forces motrices », qui définira clairement les niveaux de responsabilités, les processus de prises de décisions, qui contrôlera les performances et évaluera l’atteinte des objectifs (dans les délais et budgets impartis), optimisera l’utilisation des ressources (humaines, financières, matérielles), gérera les risques, etc. Sortir des sentiers battus des procédures non formelles et non transparentes, en harmonisant les démarches et en privilégiant la concertation avec tous les acteurs (inclusion), constituera ainsi un facteur majeur de réussite du projet.

L’un des défis, et pas des moindres, que devra également relever cet organe consistera aux classiques velléités de récupérations (internes ou externes), l’immixtion, dans la chaîne de décision, d’acteurs influents privilégiant leurs intérêts particuliers sur l’objectif global, les considérations politiques trop partisanes (pro ou anti-régime), populistes, etc. En effet, un grand nombre de projets structurants et fort utiles pour le peuple sénégalais ont souvent échoué, dans le passé, du fait des intérêts politiques, financiers, mercantilistes ou conflits de personnes n’ayant rien à voir avec l’intérêt général initialement visé. Un risque d’autant plus exacerbé dans le contexte particulier de Touba où la gouvernance urbaine pose, quelques fois, de réels problèmes, du fait de certaines lourdeurs socioculturelles locales, d’attributions de rôles et de prérogatives essentielles non fondées sur la compétence, etc. Un plan de communication efficace, clarifiant davantage l’ensemble des tenants et aboutissants du projet, destiné à toutes les couches de la population (acteurs, médias, autorités et membres de la communauté mouride, etc., qui, à l’analyse, sont loin de comprendre ce qu’il en est réellement), serait aussi d’une certaine utilité pour la mobilisation sociale.

Relativement aux défis que le programme d’assainissement de Touba devra relever, nous pensons que le plus important sera la qualité et le niveau d’engagement de ses acteurs, notamment l’Etat du Sénégal et la communauté mouride.

- L’Etat du Sénégal

Un engagement plus décisif et plus structuré de l’Etat du Sénégal, dans la durée et à tous les niveaux, est plus que jamais crucial pour la réussite du projet. L’implication personnelle du Président de la République, celle de son Premier Ministre, du ministère de tutelle et de l’ensemble de ses démembrements, sont capitales. Leur engagement actuel à garantir au plus tard en 2029, un approvisionnement en eau de la cité bénite, en quantité et en qualité, par un transfert à partir du Lac de Guiers, au même titre que la volonté et le sens de l’ouverture jusqu’ici manifestés par l’actuel ministre envers les orientations du Khalife et l’expertise mouride, nous semblent être des éléments assez encourageants. En effet, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a récemment rappelé l’option de l’Etat, à Touba, de ne plus choisir, à long terme, « le pompage et les bassins de rétention », mais de privilégier désormais les « solutions fondées sur la nature, de rediriger l’eau vers la Vallée du Sine ». Cette même approche, envisagée à Kaffrine et à Tambacounda et qui permettra, en même temps de revitaliser les vallées fossiles, étant jugée plus « innovante, plus viable dans le temps et moins coûteuse pour l’Etat ». Il restera simplement à traduire cette vision et cette volonté en un projet tangible et durable, sans céder outre mesure aux préoccupations politiciennes et secondaires à même d’hypothéquer la réussite de n’importe quel projet dans notre pays.

Il s’agira également, pour nos pouvoirs publics, de ne pas tomber dans le piège de certaines rivalités, de nature « régionalistes » ou même « confessionnelles », plus ou moins imposées, dans notre pays, par certaines postures partisanes. En effet, l’erreur commune envers les questions et débats portant sur Touba, est de se contenter uniquement de l’angle de sa dimension de « cité religieuse ». Quoique importante et représentant une donne essentielle pour expliquer ses spécificités, il n’en demeure pas moins, et beaucoup ont étrangement tendance à l’oublier dans leurs analyses et postures, que Touba est également une partie du SÉNÉGAL, où résident des citoyens et contribuables SÉNÉGALAIS, qui pèsent lourd sur la balance électorale et démocratique du SÉNÉGAL, ayant des besoins (en santé, éducation, assainissement, bien-être socio-économique, etc.) que doit satisfaire l’Etat du SÉNÉGAL. Un Etat qui ne se prive nullement, est-il besoin de le rappeler, de collecter leurs impôts et autres ressources locales générées par les activités de cette première ville SÉNÉGALAISE (consommation, évènements religieux, comme le Magal de Touba, qui génère, tous les ans, un boom de centaines de milliards pour l’économie nationale, avec un afflux de plus de 6 millions de visiteurs, etc.). Oublier ou faire semblant d’oublier cet état de fait, pourtant trivial, pour des considérations partisanes ou sectaires, est tout simplement inique ou, pis, profondément démagogique.

Objectivement, et en dehors de toute autre considération subjective, les caractéristiques (démographiques, urbaines, spatiales, économiques, socio-culturelles, religieuses, organisationnelles, etc.) de la ville de Touba ne peuvent être assimilées, avec le même degré d’acuité et de prégnance, à celles des autres métropoles de notre pays. Certes, l’on pourrait, sous un certain rapport, en dire de même de toute autre région ou localité, reconnue comme « religieuse » ou non, du pays ; chacune ayant ses atouts, spécificités et désavantages par rapport au reste du Sénégal. C’est cela, serait-on même tentés de dire, la belle diversité de notre pays. Mais quoi que l’on en dise, Touba, c’est Touba. Et aucune pseudo-analyse ou incantation rhétorique ne pourra gommer cette réalité. En ce sens, la meilleure démarche aurait été, nous semble-t-il, de tenter d’analyser sereinement les besoins spécifiques les plus urgents et les plus prioritaires de chaque localité sénégalaise et de proposer des solutions adaptées aux réalités de ladite localité, pour le bien-être de ses populations. C’est cela, probablement, du moins, nous le pensons, l’esprit des axes clés de l’ « équité territoriale », tels que déclinés dans l’Agenda de transformation systémique, Sénégal Vision 2050.

- Communauté mouride

Pour ce qui est de la communauté mouride, son principal défi, dans ce projet, sera sa capacité d’organisation et de mobilisation autour de son Khalife, en collaboration avec l’Etat du Sénégal et son expertise interne. Notre profonde conviction est que, une communauté qui a su construire par ses propres moyens la mosquée de Diourbel, à la fin de la première guerre mondiale, acheminé le chemin de fer Diourbel-Touba (sur une cinquantaine de kilomètres, au début du crash boursier et de la crise des années 30 ; initiative « indigène » inédite dans une colonie noire), édifié l’une des plus grandes et plus belles mosquées d’Afrique, à Touba, puis à Dakar (pour un coût de 22 milliards FCFA), construit, sur fonds propres, un complexe éducatif et une université de près de 37 milliards FCFA, des hôpitaux, des centres de santé et bien d’autres infrastructures majeures, dans des contextes souvent fort difficiles. Une telle communauté devrait pouvoir mieux s’organiser, lever des fonds conséquents, pour contribuer à la prise en charge financière d’une problématique aussi lancinante et aussi grave que celle des inondations à Touba. Un phénomène qui, non seulement impacte négativement la vie de milliers d’habitants de la ville sainte (surtout les couches les plus démunies) mais ternit indirectement l’image de la communauté et de sa capitale. Ainsi, de la même manière que son expertise s’est récemment et remarquablement illustrée pour élaborer, de façon bénévole, un programme complet de gestion des inondations, sur Ndigël du Khalife, toutes les autres composantes du Mouridisme (Dahiras, organisations, hommes d’affaires, experts, bonnes volontés, mécènes, diaspora, etc.) devront mieux s’engager auprès de Cheikh Mouhamadou Mountakha pour l’aider à résoudre définitivement cette problématique et à l’inscrire dans les réussites majeures de son magistère.

A titre illustratif, les mourides ne pourraient-ils pas s’engager, dans un court délai, à financer eux-mêmes les dix (10) premiers milliards du budget prévu pour la Phase d’urgence et impulser, ce faisant, une dynamique que l’Etat sera nécessairement appelé à appuyer et à poursuivre ? Pourquoi, dans cette lancée, pour prendre un autre exemple, ne pas envisager la réhabilitation et l’assainissement de toutes (ou la plupart) des routes principales de la ville sainte, afin de résoudre les graves problèmes de circulation en période d’inondation et de Magal ? Ne pourrons-nous pas, nous les talibés de Cheikhoul Khadim, profiter de cette dynamique pour doter ces routes de buses et de dalots dont l’inexistence font de celles-ci de véritables digues empêchant l’eau de circuler, aggravant ainsi les inondations ? Les disciples mourides ne devraient-ils pas penser à densifier, avec leurs propres moyens et l’assistance de l’Etat, le réseau routier interne de Touba, avec la construction de nouvelles routes dotées d’assainissement sur toutes les grandes artères (« Trente ») situées à l’intérieur de la Rocade (l’ancien Khalife, Serigne Saliou Mbacké, ayant initié en son temps un projet inabouti en ce sens, pour un coût de 11 milliards) ? Les nombreuses entreprises de BTP des mourides (et celles d’autres citoyens sénégalais de bonne volonté) ne pourraient-elles pas mettre à disposition leurs moyens (engins, carburant, personnel, etc.) pour réaliser eux-mêmes le reprofilage de 10 km vers la Vallée du Sine, préconisé dans le programme, etc. ? Ou d’autres types de « jaayante », bien connus dans la doctrine mouride, à même de réduire le coût global du programme ? La volonté du Khalife des mourides s’étant déjà largement illustrée pour tout ce qui touche au développement de la ville sainte, toute initiative sincère et projet de mobilisation, conforme aux orientations du Khalife et à l’encadrement de l’Etat et de l’expertise mouride, ne pourrait que rencontrer son assentiment, ses bénédictions et son support…

Pour ce qui est des enjeux du programme d’assainissement de Touba, ils sont considérables. Le premier sera de doter enfin la première ville du pays, sur le plan démographique, d’un réseau de gestion des inondations et des eaux usées digne de ce nom. En effet, selon les données issues du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), publiées par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le département de Mbacké (dont Touba est la principale agglomération) est désormais le plus peuplé du pays, avec 1 359 757 habitants, devant Dakar, la capitale, et toutes les autres grandes villes du pays (une nouveauté qui porte désormais le taux d’urbanisation du Sénégal à plus de 50 %).

Ces données statistiques démontrent incidemment, à nos yeux, une réalité très simple, qu’il conviendra de plus en plus de se rappeler dans toute future analyse sérieuse sur le sujet. Les habitants de la ville la plus peuplée du Sénégal ne bénéficient pas encore à ce jour d’un réseau d’assainissement convenable, digne du 21e siècle. Alors que, en plus du droit à la santé, « le droit à un environnement sain » constitue un droit constitutionnel, théoriquement garanti à tous les citoyens du Sénégal (cf. Article 25-2, qui stipule « La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics »).

- L’eau : Pas une menace, mais une chance pour Touba…

Un autre enjeu, nous paraissant éminemment important et méritant d’être de plus en plus rappelé dans toute réflexion future portant sur la problématique de l’eau à Touba, est l’impératif de ne plus considérer l’eau comme une menace ou une source de problèmes, mais d’en faire désormais une force, une chance et une nouvelle opportunité, aussi bien pour la ville sainte que pour tout le Sénégal. En effet, le système de gestion des inondations et d’assainissement de Touba permettra, une fois matérialisé, de recueillir une grande partie de l’eau de ruissellement dans des dispositifs de stockage adaptés et de très grande capacité (ou lacs artificiels), dans l’optique de la traiter et de la réutiliser pour l’agriculture, l’élevage, la pisciculture et d’autre multiples usages bénéfiques. La région autour de Touba (« Mouride hinterland ») pourrait ainsi devenir, dans le futur, un nouveau poumon vert/économique du pays et faire même partie du grenier du Sénégal. Un nouveau « Pôle territorial » doté de fermes agricoles novatrices, basées sur l’irrigation et des techniques agricoles innovantes (style « Fermes Songhaï », réadaptées en « Fermes KHIDMA » bâties sur les valeurs éducatives mourides de daara et de travail) et un nouveau modèle économique transformateur.

Les potentielles retombées écologiques et économiques extraordinaires de cette approche (à linker éventuellement avec les perspectives offertes par les futures « Autoroutes de l’eau ») pourraient contribuer de façon significative au développement de la zone (non soumise aux contraintes et limitations spatiales d’autres régions comme Dakar) et, partant, à la souveraineté alimentaire du Sénégal et à la création massive d’emplois pour les jeunes (surtout si cette démarche est harmonieusement articulée avec les zones industrielles en gestation dans le secteur, l’usage intensif de l’énergie solaire abondante dans le Baol, le traitement/recyclage (économie circulaire) des eaux usées en engrais (à condition de maitriser les risques sanitaires et environnementaux), etc.). Les débouchés naturels de cette production seront naturellement les populations de la zone et celles des autres régions du Sénégal (la position centrale et avantageuse de Touba, sur la carte du Sénégal, et ses nouvelles voies de communication, étant un atout économique appréciable). Sans oublier le marché naturel que constituera le Grand Magal de Touba dont les immenses besoins pourraient, en grande partie, être couverts par ce nouveau pôle agropastoral (légumes, bétail, volailles, lait, autres produits alimentaires, etc.).

Une question nous semblant mériter d’être approfondie en ce sens est la possibilité de concevoir un modèle de financement solidaire des activités économiques de ce futur « Pôle de Touba » ; modèle qui pourrait même indirectement contribuer au financement des 102 milliards du programme d’assainissement. Ne pourrait-on pas d’ailleurs imaginer, dans le cadre de ce projet, la création d’un « Consortium » dédié au développement de Touba, qui regroupera les entreprises et investisseurs mourides, les organisations communautaires (comme Touba Ca Kanam), des fonds d’investissement, des institutions de financement publiques (FONSIS, FONGIP, DER/FJ, etc.) ou privées (banques), etc. ?

En définitive, notre conviction est que, au-delà de la gravité actuelle de la problématique des inondations à Touba et de ses dramatiques corollaires, une lueur d’espoir, et pas des moindres, a commencé à percer. Une lueur qu’il appartiendra à l’Etat du Sénégal, au leadership mouride, à son expertise, à toute la communauté, de transformer en lumière éclatante, à travers la mutualisation des énergies et la mise en cohérence des stratégies. L’engagement résolu, soutenu et prospectif de tous les acteurs, à tous les niveaux de responsabilité, pourrait ainsi transformer la pierre des difficultés actuelles en or du développement, de la croissance socioéconomique et du progrès, non seulement pour Touba, mais pour toute la nation sénégalaise.

Pour qu’enfin se réalise, avec cette génération, la prière prophétique du saint Fondateur :

« [Ô Seigneur !] Gratifie les habitants de Touba du bienfait d’une eau abondante qui coule (mâ’un jârî) ! » (Matlabul Fawzayni, v. 62)

Note : Le fait que le Serviteur du Prophète (PSL) décrive l’eau de Touba comme un « bienfait » et un « avantage » renforce l’idée de ne plus considérer celle-ci, à l’avenir, comme une menace, mais plutôt comme une force, une chance pour Touba. Que cette eau soit également appelée, dans sa prière, à « couler » (mâ’un jârî), va non seulement à l’encontre des eaux « statiques » (stagnantes, inondations), dont l’on voit les méfaits, mais correspond mieux, à notre avis, à l’option gravitaire qui la fera « couler » naturellement et aux futures « Autoroutes de l’eau » (d’où la proposition de nommer, pourquoi pas, le futur Programme d’assainissement et de gestion de l’eau à Touba « MÂ’UN JÂRÎ »).

CARTES

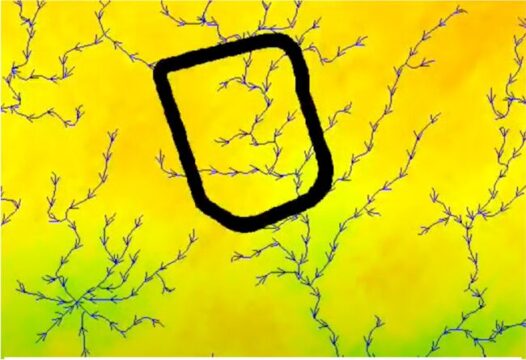

Modélisation du réseau hydrographique vers la Vallée du Sine

Modélisation géospatiale du relief et du réseau hydrographique des bassins versants de Touba

Modélisation d’un bassin versant

Localisation de la remontée de la nappe

Réseau Primaire autour de la Mosquée

Par S. A. Aziz Mbacké Majalis