Pourquoi reconnaître la Palestine maintenant ? Parce que la seule solution politique au conflit israélo-palestinien est la solution à deux États. Or tant qu’un État n’est pas reconnu, ses droits ne sont pas respectés. De ce point de vue, la reconnaissance de la Palestine peut constituer un premier pas vers la paix. La paix c’est la coexistence et il n’y a pas de coexistence sans reconnaissance.

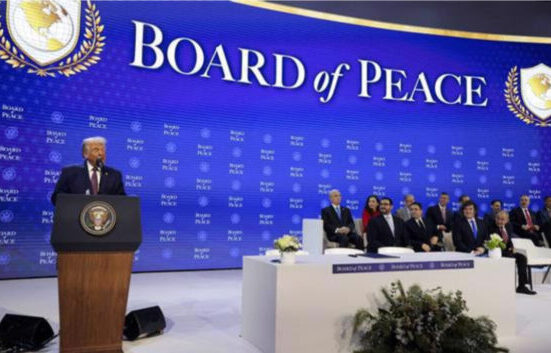

UNE Conférence sur la Palestine s’est tenue à l’ONU à New York les 29 et 30 juillet 2025, à l’initiative de la France et de l’Arabie saoudite, et la question de la reconnaissance de l’État palestinien en était le thème principal. Il y a déjà 148 États-membres de l’ONU qui reconnaissent cet État, y compris, d’ailleurs, 12 États de l’Union européenne, dont la Suède, l’Espagne et l’Irlande et bientôt le Portugal, pour citer quatre États d’Europe occidentale. La France, co-organisatrice de la conférence à l’ONU, reconnaîtra à son tour la Palestine, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2025. La dynamique enclenchée par la diplomatie française – en collaboration avec l’Arabie saoudite – a donc porté ses fruits puisque d’autres États européens ont annoncé ou sont sur le point d’annoncer qu’ils reconnaîtront également la Palestine, tel le Royaume-Uni (« à moins que le gouvernement israélien ne prenne des mesures importantes pour mettre fin à la situation épouvantable à Gaza, qu’il convienne d’un cessez-le-feu et qu’il s’engage dans une paix durable et à long terme, ravivant la perspective d’une solution à deux États » pour citer le Premier Ministre Starmer). La France veut entraîner d’autres États dans son sillage et, plus il y en aura, plus l’effectivité de la Palestine va se manifester dans le monde. Idéalement, la diplomatie française voudrait qu’à terme les Etats-Unis endossent cette reconnaissance par les trois quarts des États-membres de l’ONU, mais cela ne se fera sans doute pas.

Raoul Delcorde

Ambassadeur (hon.) de Belgique. Il a notamment publié « Manuel de la négociation diplomatique internationale », préface de Jean De Ruyt, éd. Bruylant.

- Les contours politiques et juridiques de la reconnaissance d’un État

L’acte de reconnaissance est une manifestation de volonté. C’est un dispositif qui n’est pas encadré positivement par le droit international, et laissé à la pleine discrétion des États. Jean Salmon définit la reconnaissance d’État comme « un acte par lequel un État reconnaît qu’une entité déterminée, sera, à son égard, dorénavant considérée comme un État dans une situation d’égalité de droit ». La reconnaissance est donc un acte volontaire et unilatéral.

Il s’agit en réalité d’un droit qu’ils tirent de leur souveraineté, un droit qui leur permet de se prononcer sur la reconnaissance ou non d’un État. Il n’y a aucune obligation de reconnaissance d’un État, les États sont libres de reconnaître ou non d’autres États. C’est un acte politique, unilatéral et purement discrétionnaire. La reconnaissance ouvre le jeu de la réciprocité, puisque l’État qui reconnaît accepte d’établir avec l’État reconnu des relations diplomatiques, de traiter avec ses représentants, de s’engager à son égard. On dit à ce propos que la reconnaissance a un effet déclaratif et non pas constitutif (elle ne crée pas un État). Il est évident que la reconnaissance d’un État n’a de sens que si elle réunit une masse critique d’États qui ont effectivement reconnu l’État en question. Ce qui n’est pas le cas, par exemple, pour la République de Chypre du Nord (reconnue uniquement par la Turquie) ou de l’Abkhazie et l’Ossétie, qui ne sont reconnus que par la Russie et quelques autres États (Venezuela, Nicaragua, Nauru).

La reconnaissance d’un État a pour corollaire indispensable les critères qui établissent l’existence d’un État. L’article 1 de la Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États, signée en 1933 propose une liste, qui semble exhaustive, des qualités qu’une entité doit disposer pour prétendre au titre étatique : « L’État, comme personne de droit international, doit réunir les conditions suivantes : 1) Population permanente ; 2) Territoire déterminé ; 3) Gouvernement ; 4) Capacité d’entrer en relation avec les autres États » Ce sont les éléments dits constitutifs de l’État, un territoire, une population, un gouvernement. Le quatrième critère de la Convention de Montevideo fait référence à l’indépendance et la souveraineté d’un État par rapport aux autres États. Lorsqu’ils sont appliqués, la Palestine remplit au moins trois des quatre critères de la Convention de Montevideo : elle a une population permanente, elle a un gouvernement et elle peut entrer en relations avec d’autres États. D’aucuns soutiennent que la Palestine ne remplit pas les critères de Montevideo et qu’elle n’existe pas actuellement en tant qu’État. Mais on peut aussi raisonnablement soutenir le contraire. Il ne s’agit pas d’une question évidente, c’est pourquoi, par exemple, la Cour Pénale Internationale et la Cour Internationale de Justice (CIJ) ont (jusqu’à présent) évité de se prononcer sur le statut de la Palestine au regard du droit international général, dans un sens ou dans l’autre. Il est toutefois évident que le peuple palestinien a le droit de créer son propre État, en vertu de son droit à l’autodétermination, qui a été réaffirmé à deux reprises par la CIJ. Pour rappel, ce droit à l’autodétermination est déjà reconnu à la Palestine par la résolution 3236 adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 22 novembre 1974. Il est fait mention du « droit inaliénable » du peuple palestinien à l’autodétermination. La Palestine a proclamé son indépendance en 1988, et chaque État demeure libre de reconnaître ou pas la Palestine.

Bien qu’elle ne dispose pas d’un territoire défini, son statut reste inchangé, étant donné qu’Israël occupe illégalement une partie du territoire palestinien (cf. résolution 242 du Conseil de sécurité, suite à la Guerre des six jours en 1967). Étant donné que la Palestine est désormais reconnue par 148 États, on peut en conclure que la Palestine possède les caractéristiques requises et bénéficie d’un soutien suffisant pour être légitimement reconnue comme un État. La Palestine n’est pas du tout dans la situation d’une région qui voudrait faire sécession d’un pays existant, comme la Catalogne, l’Écosse ou le Québec.

Petit rappel juridique : s’agissant des caractéristiques d’un État, la qualité étatique lui confère la souveraineté dans son ordre interne, mais également une souveraineté externe dans l’ordre international et une indépendance absolue. Car aucune entité n’est supérieure à l’État, et aucun État ne peut être soumis à un autre. Le droit international confère aux entités disposant du titre étatique, des prérogatives, et, parmi elles, celles de signer, ratifier des engagements internationaux. C’est pourquoi les relations interétatiques font le droit international.

La reconnaissance d’État est une technique toujours d’actualité en soi, même si les occasions ne sont évidemment plus légion puisque peu d’État nouveaux naissent de nos jours – le cas de la Palestine étant donc exceptionnel. « La reconnaissance de gouvernement a en revanche été abandonnée depuis quelques dizaines d’années, au moins officiellement, par de nombreux États (y compris d’ailleurs le Royaume-Uni, la France, la Belgique, etc.), qui disent aujourd’hui ne reconnaître que les États et point les gouvernements, la (non-) reconnaissance de gouvernement étant vue comme véhiculant des (dés)approbations en termes de légitimité qui ne sont pas acceptables entre États souverains ».

La reconnaissance de l’État palestinien

La reconnaissance de l’État palestinien remonte à plusieurs décennies. En 1988, l’Assemblée nationale palestinienne s’est réunie à Alger et a présenté son « Document d’indépendance », par lequel 85 États à travers le monde ont reconnu l’État de Palestine. Au cours des décennies suivantes, grâce à des efforts diplomatiques bilatéraux, de nombreux États ont reconnu l’État de Palestine. Avant 2024, la Palestine était reconnue par 139 pays.

En novembre 2012, l’État de Palestine s’est vu accorder le « statut d’État non membre observateur » à l’ONU, ce qui lui a permis de rejoindre plusieurs agences des Nations unies et pactes internationaux. Entre 2014 et 2022, la Palestine adhère ainsi à 99 traités multilatéraux et est membre de 21 organisations internationales. Le 10 mai 2024, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution visant à rehausser le statut de la Palestine à l’ONU, avec 147 États membres votant en faveur, bien que les États-Unis aient opposé leur veto à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, qui aurait fait de la Palestine un membre à part entière de l’ONU.

L’État de Palestine est également membre d’organisations et de forums régionaux et internationaux, notamment la Ligue arabe, la Cour pénale internationale (CPI) et l’UNESCO.

Quels sont les droits de la Palestine en tant qu’État membre de l’ONU ?

Comme indiqué, le statut de la Palestine à l’ONU a été élevé d’ « État observateur non membre » à « État observateur permanent » en mai 2024. En tant qu’État observateur permanent, la Palestine dispose de droits supplémentaires à l’ONU, notamment la pleine participation aux conférences internationales et onusiennes, la possibilité de soumettre des propositions et des amendements, et la possibilité pour les membres de la délégation de l’État de Palestine d’être élus à des fonctions officielles ou comme membres des principales commissions de l’Assemblée générale. En revanche, elle ne dispose ni du droit de vote ni de celui de présenter des candidats..

Que permet la reconnaissance d’un État palestinien ?

La reconnaissance de la Palestine en tant qu’État est un acte symbolique sur le plan politique qui sert à exercer une pression diplomatique sur Israël afin qu’il mette fin à son occupation et à la colonisation illégale du territoire palestinien. La reconnaissance qu’accordera la France pourrait paraître symbolique, car ce n’est pas cet acte qui poussera Israël à se retirer des territoires occupés. Mais cette reconnaissance signifie une résistance au projet politique d’Israël d’annexer Gaza et la Cisjordanie. Ce n’est pas à la France ni à un autre pays étranger de fixer les frontières de la Palestine. Cela devra être le fruit de discussions entre les deux parties quand celles-ci redeviendront possibles.

La reconnaissance offre également aux Palestiniens un meilleur accès aux mécanismes juridiques leur permettant de défendre leurs droits sur la scène internationale. En adhérant à l’ONU, la Palestine a pu signer et ratifier le Statut de Rome en 2015. Cela donne à l’État de Palestine une instance juridique pour demander que justice soit faite et qu’Israël réponde de ses crimes de guerre devant la Cour pénale internationale (CPI) en vertu du droit international.

Quel est l’impact de la reconnaissance de l’État palestinien sur l’autodétermination du peuple palestinien ?

La reconnaissance est en grande partie un geste symbolique.

Lors de l’annonce de la reconnaissance officielle de la Palestine par l’Espagne, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez déclara que « la seule voie vers la paix est la création d’un État palestinien vivant côte à côte avec l’État d’Israël. » Malgré cet engagement, la reconnaissance ne change toutefois rien au fait que la souveraineté palestinienne n’existe toujours pas, ajouta-t-il, Israël « conservant le contrôle de facto sur les deux territoires [la Cisjordanie et Gaza] et contrôlant effectivement tout ce qui y entre et en sort, y compris les personnes ». L’Espagne, la Norvège et l’Irlande ont également exprimé leur soutien à l’Autorité palestinienne (AP) en tant que « gouvernement potentiel » sur l’ensemble du territoire palestinien.

Par conséquent, en ne s’attaquant pas aux moyens concrets par lesquels Israël occupe les terres palestiniennes, la reconnaissance de la souveraineté palestinienne reste purement symbolique si elle n’est pas accompagnée de mesures tangibles supplémentaires. Quoi qu’il en soit, la reconnaissance de l’État palestinien peut constituer une étape intermédiaire pour aider les Palestiniens à poursuivre leur autodétermination, quelle que soit la forme qu’elle prenne.

Tentons d’énumérer quelques raisons qui devraient amener l’ensemble des États de l’UE à reconnaître la Palestine.

Cohérence

La reconnaissance d’un État palestinien est conforme au soutien de longue date de l’UE en faveur d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien et s’inscrit dans le prolongement de la déclaration de Venise de 1980 et de la Déclaration de Berlin de 1999, qui énonçait que l’UE était « prête à envisager la reconnaissance d’un État palestinien ».

Si l’on se réfère au vote de l’Assemblée générale de l’ONU de mai 2024, force est de reconnaître la division des États-membres de l’Union européenne sur ce dossier, mais, parmi les Vingt-Sept, quatorze d’entre eux ont voté en faveur de la résolution, dont la France.

« Il est temps d’inscrire l’action des Nations unies dans la perspective d’un règlement du conflit israélo-palestinien, sur la base de la solution des deux États. Celle-ci est la seule à même de répondre aux besoins de sécurité d’Israël, ainsi qu’aux aspirations légitimes des Palestiniens à un État », a déclaré l’ambassadeur français, Nicolas de Rivière, selon qui, voter pour, c’était « soutenir une perspective de paix ». Depuis le 18 avril 2024, Paris soutient officiellement la reconnaissance de la Palestine comme membre à part entière de l’ONU.

La contribution financière de l’UE en faveur de la solution à deux États

La reconnaissance est le résultat naturel des investissements financiers importants de l’UE dans la solution à deux États, qui ont notamment consisté en une aide de près de 2,5 milliards d’euros accordée par les États membres de l’UE depuis 2007 pour soutenir les efforts de construction de l’État palestinien.

Cela s’ajoute à une contribution annuelle de plus de 200 millions d’euros à l’UNRWA. L’aide de l’UE a fait une réelle différence, la Banque mondiale notant que les Palestiniens sont bien placés pour créer un État à tout moment dans un avenir proche, un avis partagé par le FMI.

Toutefois, sans progrès politique, tous ces efforts seront vains. Comme l’ont tous averti la Banque mondiale, le FMI et la CNUCED, la poursuite de l’occupation israélienne, conjuguée à une situation politique et sécuritaire défavorable, risque de compromettre ces avancées.

Si ce n’est pas l’Europe, alors qui ?

Il n’y a aucune perspective de reprise des négociations israélo-palestiniennes dans un avenir proche. Il est donc temps que les Européens montrent qu’il existe une alternative politique à la « résistance armée » pour promouvoir les droits des Palestiniens.

L’UE ne peut pas remplacer le leadership américain dans le processus de paix. Et la reconnaissance en soi ne peut pas mettre fin à l’occupation ; seul Israël peut le faire. Toutefois, la reconnaissance européenne de l’État palestinien pourrait constituer une étape importante vers la reprise des négociations. Grâce à ses relations économiques, commerciales et culturelles profondes avec Israël, l’UE peut commencer à corriger l’asymétrie qui existe depuis des décennies entre Israël et les Palestiniens. La reconnaissance implique une responsabilité de la part de la partie qui reconnaît, celle de joindre le geste à la parole, en particulier l’obligation d’aligner les politiques nationales et européennes sur les principes et les normes qui rejettent l’occupation.

La reconnaissance d’un État palestinien n’est pas dirigée contre Israël

La reconnaissance d’un État palestinien sur la base des frontières de 1967 réaffirme le soutien de l’UE à la solution à deux États et à la légitimité d’Israël. La reconnaissance réaffirme également la position de longue date de l’UE sur l’illégalité de l’occupation israélienne, qui considère que la colonisation israélienne est préjudiciable à la paix et à la sécurité. Ce point de vue est partagé par des personnalités israéliennes, qui considèrent que la reconnaissance de l’État de Palestine par l’UE favorisera les perspectives de paix et encouragera les Israéliens et les Palestiniens à mettre fin à leur conflit.

Une alternative politique à la violence

C’est précisément en raison de la vague croissante de violence que les Européens doivent prendre une initiative politique. Un vote en faveur des aspirations nationales palestiniennes serait donc un soutien à l’engagement du président Abbas en faveur de la diplomatie, à un moment où près de la moitié des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza estiment que la confrontation armée est le moyen le plus efficace pour construire un État palestinien. Loin d’encourager davantage la violence, un soutien ferme aux aspirations palestiniennes aura plus de chances d’avoir un effet modérateur, en démontrant à l’opinion publique palestinienne que, même s’il n’y a pas de progrès avec Israël, tout n’est pas perdu dans le monde et que ses dirigeants sont capables de mener à bien une diplomatie fructueuse. Hubert Védrine notait à ce propos : « Quant à prétendre que reconnaître la Palestine, ce serait récompenser le terrorisme, c’est l’argument mensonger, le sophisme numéro un. C’est comme si on disait que l’indépendance de l’Algérie avait été une récompense pour les terroristes du FLN. L’origine du terrorisme, et du drame du Proche-Orient en général, ce n’est pas l’État palestinien, c’est notamment l’absence d’État palestinien. Relisons les déclarations extraordinaires de courage et d’intelligence de Yitzhak Rabin, Shimon Pérès, Ehoud Olmert, Ehoud Barak, et même Ariel Sharon à la fin. Sortons le Proche-Orient du piège conceptuel de Nétanyahou ».

Sur le plan diplomatique la France – et la Belgique est sur la même ligne – a posé des conditions à la reconnaissance de l’État palestinien, comme la démilitarisation du Hamas et la réforme de l’Autorité palestinienne, avant que celle-ci n’administre un jour l’enclave de Gaza, en lieu et place de l’organisation islamiste. S’y ajoutent la reconnaissance d’Israël, par le futur État palestinien, et de son droit à vivre en sécurité , et la création d’une architecture de sécurité dans toute la région. La France souhaite aussi que des pays qui ne reconnaissent pas Israël entrouvrent la porte à une normalisation de leurs relations diplomatiques avec l’État hébreu. Précisons que la Belgique tout comme la France reconnaît déjà de facto l’État palestinien puisque la représentante de la Palestine en Belgique (Mme Amal Jadou Shakaa) a rang d’ambassadrice et que la France et Belgique entretiennent des relations diplomatiques avec l’Autorité Palestinienne, via leur consulat général à Jérusalem. L’ambassadrice de Palestine a présenté au Roi Philippe, en novembre 2024, ses lettres de mission, ce qui était une première dans les relations entre les deux États (à noter que les lettres de mission ne sont pas des lettres de créance, lesquelles accréditent officiellement un ambassadeur auprès d’un chef d’État, avec un protocole particulier).

Pourquoi maintenant ?

Alors pourquoi reconnaître la Palestine maintenant ? Parce que la seule solution politique au conflit israélo-palestinien est la solution à deux États. Or tant qu’un État n’est pas reconnu, ses droits ne sont pas respectés. De ce point de vue, la reconnaissance peut constituer un premier pas vers la paix. Cela peut constituer un carburant de la solution à deux États. Le moment est opportun parce ce serait le signal que le monde occidental (la France suivie par le Canada et possiblement par le Royaume-Uni, soit trois pays du G7, et d’autres pays européens suivront) reprend l’initiative sur le plan diplomatique au Moyen-Orient. Le Président français a parlé de « devoir moral », une expression inhabituelle en diplomatie, ajoutant aussi que c’est une exigence politique. Il y a urgence car la Knesset a adopté le 23 juillet 2025 une résolution non contraignante prévoyant l’annexion de la Cisjordanie. Il y aussi un risque d’expulsion des Palestiniens de Gaza. Dans l’esprit du Président français il convient d’établir un rapport de force en donnant une perspective politique à la Palestine. Plus on attend et plus la perspective de la solution à deux États risque de s’éloigner. A ceux qui s’interrogent, sincèrement ou non, sur l’utilité de cette démarche, on posera la question : en quoi aurait-il été utile de ne rien faire ? C’est donc un signal fort, mais il faut bien calculer le timing, ni trop tôt, ni trop tard. Il s’agit aussi d’ un « fusil à un coup » (one shot) : une fois la Palestine reconnue, on suppose que ses dirigeants entameront les réformes nécessaires mais sans que l’on en ait la garantie absolue. Et une fois l’État palestinien reconnu, il faudra donc œuvrer, au sein de la communauté internationale, pour lui permettre d’exister. Comme l’a bien montré le politiste Bertrand Badie, la paix c’est la coexistence et il n’y a pas de coexistence sans reconnaissance. Tout part de là. Source : Diploweb

Par Raoul Delcorde, ambassadeur (hon) de Belgique, professeur invité à l’UCLouvain