La rencontre récente entre le président Trump et cinq chefs d’État africains illustre une nouvelle direction de la politique américaine vis-à-vis de l’Afrique, un continent riche en ressources naturelles. Ce développement intervient alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s’intensifient et que l’Amérique cherche à retrouver son hégémonie des affaires mondiales.

Quelle interprétation peut-on donner à ce changement d’attitude de l’administration Trump vis-à-vis de l’Afrique, un continent qui avait quasiment été ignoré durant son premier mandat? C’est à cette problématique que nous chercherons à répondre en démontrant que l’Afrique pourrait effectivement devenir un terrain de jeu de la rivalité sino-américaine qui se joue dans la région indopacifique.

L’Afrique et la prégnance d’un néo-impérialisme tous azimuts

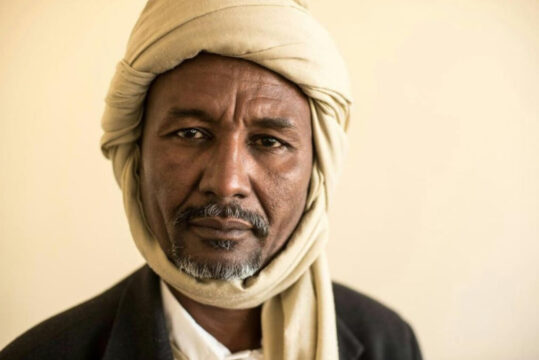

« L’Afrique est l’avenir de l’humanité ». Cette affirmation, devenue un véritable mantra, s’accorde avec le récent mini-sommet États-Unis / Afrique qui s’est déroulé à Washington du 9 au 11 juillet. Cette réunion, teintée d’un certain paternalisme, résonne particulièrement avec le sommet de renom de Pau en janvier 2020, où les présidents Ibrahim Boubacar Keita du Mali, Rock Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Idriss Déby Itno du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger et Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie avaient presque été sommés par Emmanuel Macron de clarifier leur position concernant la présence française au Sahel.

La rencontre entre le président Donald Trump et cinq dirigeants africains s’inscrit dans la continuité des sommets entre l’Afrique et divers partenaires (France, Italie, Chine, Japon, Russie, États-Unis, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Inde, etc.), qui se sont multipliés ces dernières années. Ces sommets illustrent le faible poids diplomatique, économique et technologique du continent le plus riche en ressources naturelles au monde dans les affaires internationales. À l’instar des sommets précédents, cette rencontre a maintenu l’esprit qui caractérise ces réunions de haut niveau : celui d’une compétition féroce pour s’assurer d’un accès privilégié et le contrôle des précieuses richesses du sous-sol africain. On assiste à une course effrénée pour la gestion des ressources minérales de l’Afrique, semblable à la “ruée vers l’or” qui a laissé une empreinte profonde sur l’histoire de l’Ouest américain au 19ᵉ siècle.

L’Afrique : un eldorado mondial des ressources naturelles et des marchés

La réunion à la Maison blanche a eu lieu dans un contexte particulièrement inédit, marqué par la redéfinition des rapports de force entre les pays à l’échelle mondiale.. La fin de la guerre froide avait relégué l’Afrique au second plan des zones géographiques d’intérêts internationaux prioritaires. Comme lors des décennies antérieures, le continent est resté un des principaux centres de conflits, d’instabilité politique et de vulnérabilité économique dans le monde, concentrant la plupart des missions de maintien de la paix de l’Organisation des Nations unies. Depuis 1960, l’Afrique est devenue l’un des principaux théâtres des opérations de maintien de la paix onusiennes. Sur les 70 missions déployées par l’ONU dans le monde depuis 1948, près de 30 ont eu lieu sur le continent africain. Parallèlement, le continent conserve son rôle de grenier à ressources naturelles du monde.

Il y a environ trois décennies, l’Afrique demeurait sous l’emprise de ses anciennes puissances colonisatrices, soutenues par les États-Unis. Aujourd’hui, le continent est en train de se transformer en un véritable eldorado pour les pays émergents qui remettent en question l’ordre mondial établi depuis 1945. Dans ce contexte de mutation, l’Afrique a su élargir sa diplomatie en diversifiant ses partenariats. Divers acteurs, tels que la Chine, la Turquie, l’Inde, le Brésil, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, cherchent à tirer avantage des nombreuses ressources naturelles et du marché africain.

En outre, la Russie, qui avait presque abandonné le continent, a récemment réaffirmé sa présence en se lançant dans une stratégie qualifiée de partenariat gagnant-gagnant, qui inclut la fourniture d’équipements militaires et de formation pour les armées africaines. Par ailleurs, la position géographique privilégiée de l’Afrique la place comme l’un des points névralgiques du monde géostratégique. À vol d’oiseau de l’Europe, elle bénéficie d’un accès crucial aux principales routes maritimes mondiales, en particulier le canal de Suez et le détroit de Bab-el-Mandeb. De ce fait, elle est devenue un champ de bataille stratégique, avec la République de Djibouti qui incarne parfaitement cette réalité. En plus des installations militaires françaises et américaines, elle accueille également des bases saoudienne, chinoise, et japonaise, italienne. En conséquence, le continent cristallise les tensions, les rivalités et les luttes d’influence qui caractérisent les rapports mondiaux.

Une terre convoitée : réservoir de matières premières et marché de consommation pour la Chine

La croissance de la Chine a fait de l’Afrique un acteur géoéconomique central, moteur de nouvelles interdépendances, mais le vrai défi reste la transformation structurelle des économies africaines et leur montée vers la valeur ajoutée. En effet, Pékin a choisi l’Afrique comme un levier clé pour soutenir son ascension économique et technologique. Contrairement aux politiques d’aide au développement soumises à des conditions imposées par les pays occidentaux, la stratégie de Pékin envers les pays africains repose sur le développement d’infrastructures, avec des routes, des lignes de train, des hôpitaux et des ponts, qu’elle présente comme un partenariat mutuellement avantageux. En contrepartie, elle a tiré parti des riches ressources du continent pour développer son industrie et sa technologie. De nos jours, la Chine se positionne comme le principal partenaire économique de l’Afrique, tout en étant la première détentrice de sa dette. Néanmoins, ces échanges commerciaux se révèlent largement défavorables pour le continent. En 2021, le déficit commercial de l’Afrique vis-à-vis de la Chine s’élève à 42 milliards de dollars, un montant dix fois supérieur aux investissements chinois réalisés durant la même année.

Un nouveau terrain de jeu de la confrontation sino-américaine

De nombreux experts s’accordent à dire que les interactions sino-américaines seront l’élément déterminant des relations internationales au XXIᵉ siècle. Un consensus général émerge aux États-Unis, incluant les partis politiques, les services de renseignement, les think tanks, les médias et le milieu académique, sur le constat que la Chine représente une menace significative pour l’hégémonie américaine. Ainsi, un dépassement des États-Unis par la Chine constitue un véritable cauchemar qui préoccupe tant les chercheurs que les décideurs américains (Viltard, 2012).

Au début des années 1970, à l’instigation du visionnaire Kissinger, Washington a amorcé un rapprochement stratégique avec Pékin afin d’affaiblir l’URSS, son rival de l’époque. Les États-Unis ont pris conscience tardivement du défi que la Chine pourrait représenter pour leur leadership mondial si elle parvenait à se développer. De ce fait, ils ont même contribué à cette progression accélérée de la puissance chinoise en facilitant son intégration à l’OMC en 2001. Actuellement, Pékin concurrence fortement les États-Unis dans presque tous les domaines, notamment en matière de technologies de pointe, et plus particulièrement dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette situation fait de la Chine une rivale systémique des États-Unis, selon leur vision de la puissance nationale. Certains experts, dont Kishore Mahbubani, diplomate et universitaire singapourien et fin analyste des relations internationales, n’hésitent pas à prédire un dépassement des États-Unis par la Chine.

Barack Obama a été celui qui a initié le fameux « pivot vers l’Asie », soulignant que cette zone est la plus cruciale pour le maintien de la suprématie américaine. À la suite de cela, le gouvernement de Joe Biden a organisé en 2022 un des sommets Afrique-USA, promettant des investissements de plusieurs centaines de milliers de dollars pour le continent. Toutefois, admettons que le président Trump a été le plus actif pour réduire l’influence et la puissance de la Chine sur la scène mondiale. Les États-Unis avaient légèrement diminué leur engagement au Moyen-Orient, afin de concentrer leurs efforts sur l’IndoPacifique. Bien qu’il y ait actuellement un regain d’attention pour le Moyen-Orient à Washington, en lien avec la guerre à Gaza et les tensions israélo-iraniennes, cette région, avec la Chine en toile de fond, reste essentielle pour les États-Unis.

Le projet politique du président Donald Trump, symbolisé par le slogan « Make America great again », vise essentiellement à restaurer le statut de son pays de leader mondial incontesté. Pour atteindre cet objectif, l’administration Trump s’engage dans une compétition acharnée pour le contrôle des ressources et des voies maritimes stratégiques, illustrée par l’acquisition des droits d’exploitation du canal de Panama par Black Rock, le fonds d’investissement le plus influent au monde. Par ailleurs, la récente décision des pays de l’OTAN, à l’exception de l’Espagne, d’allouer 5 % de leur budget à la défense s’inscrit dans la mise en œuvre de la doctrine « trumpiste » « l’Amérique d’abord ». Comme sa volonté répétée d’annexer le Groenland et de transformer le Canada en un 51ᵉ État américain.

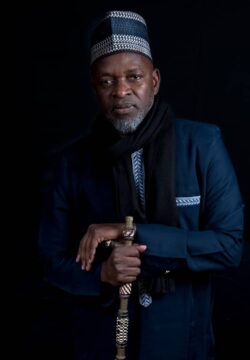

Pendant son premier mandat, Trump a montré peu d’intérêt pour l’Afrique. En réunissant les dirigeants du Sénégal, du Gabon, du Liberia, de la Mauritanie et de la Guinée Bissau à Washington, on pourrait y voir une réévaluation du rôle de l’Afrique dans sa politique. Nous serions enclins à dire que c’est le cas. Néanmoins, cette approche inédite apparaît surtout comme une composante de sa stratégie destinée à rétablir le prestige de son pays. Il est important de mentionner que les pays invités disposent de riches ressources naturelles, avec le pétrole, le gaz, des minerais essentiels et du bois, et qu’ils n’ont pas encore subi l’assaut de l’hydre terroriste.

Son célèbre « travel ban » touchant au moins 25 pays africains, ses droits de douane et le démantèlement de l’USAID ont pénalisé de nombreux pays du continent. Il a surtout souligné l’importance des minéraux critiques, des terres rares, ainsi que du pétrole et du gaz, qui sont en abondance sur le continent. Il y a quelques jours, il avait réussi à établir un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo grâce à l’intervention de son conseiller spécial pour l’Afrique, Massad Boulos. Cet accord sera officiellement signé prochainement à Washington, en présence des présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi. En exerçant une certaine pression sur Kinshasa et Kigali, Trump s’assure ainsi un accès privilégié aux minéraux congolais, essentiels pour les technologies avancées et très convoités, notamment par la Chine.

Selon Pascal Boniface, l’accord économique signé simultanément par Washington et Kinshasa, qui permet aux États-Unis d’accéder aux ressources congolaises, indique qu’il ne s’agit pas d’une démarche désintéressée et qu’elle dépasse les simples considérations humanitaires. Dans une dynamique similaire, le 17ᵉ Sommet des affaires États-Unis-Afrique, qui s’est tenu du 22 au 25 juin dernier, organisé par le Corporate Council on Africa et le président angolais, a abouti à l’annonce de plus de 2,5 milliards de dollars en nouveaux accords et engagements entre les États-Unis et leurs partenaires africains (département d’État, 2025).

L’Afrique semble se profiler comme un terrain de confrontation inéluctable entre Pékin et Washington pour le contrôle de ses ressources naturelles abondantes. D’ailleurs, Pékin a illustré cette stratégie en abrogeant, il y a quelques semaines, les droits de douane appliqués à tous les pays africains. Ce faisant, la Chine veut se positionner comme la défenseure d’une coopération internationale et d’une mondialisation avantageuse pour l’ensemble des nations.

En raison de l’évolution actuelle des affaires internationales, nous pourrions bien être à l’aube d’un nouvel affrontement géopolitique intense sino-américain pour l’accès aux ressources en Afrique. Face à cette nouvelle configuration géopolitique, une question essentielle se pose : les pays africains seront-ils capables de transformer cette rivalité en une occasion favorable pour maximiser leurs avantages sur les plans diplomatique, économique, scientifique et technologique? En définitive, nous estimons que cette conjoncture donne à l’Afrique l’opportunité de se libérer de la malédiction artificielle qui accompagne ses ressources, en les utilisant comme un levier pour son développement.

Par Anta Barry