Lors de son allocution du mercredi 5 mars 2025, le président français a déclaré : « La Russie est devenue, à l’heure où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l’Europe. » Cette affirmation marque un tournant et sert de fondement aux initiatives de réarmement engagées par la France et ses partenaires européens.

Dans un monde de plus en plus incertain, où les rapports de forces constituent la base des relations géopolitiques, la décision de l’Europe et de la France de renforcer leurs capacités militaires est non seulement pertinente, mais aussi nécessaire. Cependant, une question essentielle se pose : la Russie représente-t-elle réellement la menace militaire principale à laquelle nous devrons faire face dans les années à venir ? Rien n’est moins sûr.

Au-delà des ambitions souvent attribuées à la Russie ou des intentions prêtées à Vladimir Poutine, plusieurs raisons pratiques et concrètes invitent à nuancer cette perception. En effet, au moins trois facteurs remettent en cause la réalité tangible de cette menace.

Peu importe ce que Vladimir Poutine aspire réellement à accomplir : ses ambitions sont largement contraintes par les moyens dont il dispose. Si la vigilance reste de mise, il est essentiel de ne pas surestimer la menace russe au détriment d’autres défis stratégiques, qu’ils viennent de puissances émergentes ou de crises transnationales.

La transparence du champ de bataille

Parmi les menaces souvent évoquées, l’une des plus redoutées est celle d’une attaque armée surprise de la Russie contre les pays baltes. Selon ce scénario, une offensive fulgurante permettrait à Moscou de s’emparer rapidement de tout ou partie de ces territoires, empêchant les forces de l’OTAN ou de l’Union européenne de se déployer à temps pour les défendre. La surprise stratégique jouerait alors un rôle essentiel, plaçant la communauté internationale devant le fait accompli. Cette réalité pourrait s’appliquer tout autant à d’autres pays frontaliers de la Russie, comme la Pologne, la Roumanie ou la Finlande.

Cependant, ce scénario repose entièrement sur l’hypothèse d’une concentration discrète et massive de troupes russes à proximité des zones ciblées. Or, dans le contexte actuel, une telle manœuvre semble difficile à réaliser sans être détectée. Entre la surveillance satellitaire, les drones et le travail des services de renseignement, il est pratiquement impossible de masquer des mouvements militaires de grande envergure. À moins de fermer volontairement les yeux sur les faits, la surprise stratégique à grande échelle relève aujourd’hui de l’illusion.

Par ailleurs, les leçons tirées du conflit en Ukraine démontrent que, même sur un front ouvert, les percées fulgurantes sont devenues extrêmement difficiles à réaliser. Les drones de reconnaissance et les drones suicides, combinés à l’artillerie et aux moyens aériens, rendent presque impossible la concentration de forces militaires sans que celles-ci ne soient rapidement détectées et neutralisées. En conséquence, les avancées se font désormais lentement, par grignotage, avec des forces dispersées pour minimiser les pertes. Conquérir un territoire est devenu une entreprise longue, coûteuse et complexe, ce qui rend les scénarios de blitzkrieg obsolètes.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les pays baltes bénéficient d’atouts géographiques non négligeables. Leurs territoires, largement couverts de forêts humides, de plans d’eau et de marécages, offrent peu d’axes de pénétration praticables pour une armée moderne. Ces caractéristiques naturelles rendent ces régions plus faciles à défendre et compliquent d’autant plus les plans d’invasion rapide.

En somme, si la menace russe ne doit pas être sous-estimée, il est essentiel de la contextualiser. Les réalités technologiques, tactiques et géographiques actuelles rendent les scénarios d’attaques-surprise et de conquêtes fulgurantes peu plausibles. La vigilance reste de mise, mais elle doit s’accompagner d’une analyse lucide des capacités réelles de la Russie et des défis qu’elle rencontrerait dans une telle entreprise.

Les villes, obstacle majeur à la progression

Le taux d’urbanisation ne cesse d’augmenter à travers le monde, et les pays européens figurent parmi les plus urbanisés. Cette réalité se traduit par un nombre croissant de concentrations urbaines dont les dimensions ne font que s’étendre. Or, les combats en zone urbaine comptent parmi les plus complexes et les plus coûteux en vies humaines et en ressources. Les villes, de par leur densité et leur configuration, constituent des points de fixation particulièrement efficaces pour une défense organisée. Prendre une ville est une entreprise longue, difficile et extrêmement coûteuse, ce qui ralentit considérablement les capacités d’un envahisseur à s’emparer d’un pays.

Pour illustrer cette réalité, voici quelques-unes des principales batailles urbaines récentes et leur durée :

– bataille d’Alep (2012-2016) : 4 ans et 5 mois,

– bataille de Mossoul (2016-2017) : 8 mois et 23 jours,

– bataille de Marioupol (2022) : 2 mois et 26 jours,

– bataille de Sievierodonetsk (2022) : 3 mois et 28 jours,

– bataille de Bakhmout (2022-2023) : 20 mois,

– bataille de Gaza (2023-2025) : 17 mois.

Ces exemples montrent à quel point la conquête d’une seule ville peut s’avérer être un défi monumental, même pour une armée bien équipée et déterminée. Appliquons maintenant cette logique à l’échelle d’un pays. Pour l’Ukraine, par exemple, la Russie devrait encore conquérir plus de 360 villes importantes. En Roumanie, ce nombre s’élèverait à plus de 300, en Pologne à près de 1 000, et dans les pays baltes à environ 300. Ces chiffres donnent une idée de l’ampleur du défi que représenterait une invasion à grande échelle.

La dilution des moyens pour occuper et tenir le terrain

Plus une armée conquiert de territoires, plus elle doit se disperser sur des espaces toujours plus vastes. Cependant, à moins d’être en mesure d’augmenter sans cesse ses moyens militaires tout en compensant ses pertes, il arrive un moment où la densité de soldats ne permet plus d’avancer, ni même de tenir une ligne défensive. C’est précisément ce qui est arrivé aux forces russes à l’automne 2022, lorsque les Ukrainiens ont lancé leur contre-offensive dans le nord, repoussant l’armée de Moscou de plus de 70 km.

De plus, tout territoire conquis doit être occupé et administré, ce qui nécessite des ressources humaines considérables – d’autant plus si la population locale est hostile. Il faut du personnel civil pour gérer les provinces occupées, des forces de police pour encadrer, voire remplacer celles du pays conquis, ainsi que des troupes militaires pour prévenir toute résistance. Et bien sûr, plus l’opposition à l’occupation est forte, plus il faut mobiliser de monde. À titre d’exemple, en Afghanistan, les forces de l’OTAN, malgré l’engagement de 140 000 hommes en soutien des 350 000 soldats gouvernementaux afghans, n’ont jamais réussi à contrôler durablement ce pays de 40 millions d’habitants. De manière générale, historiquement, toutes les tentatives d’occupation non désirée se sont soldées par des échecs à moyen terme.

En conséquence, il est difficile d’imaginer un pays de 140 millions d’habitants, déjà le plus vaste du monde et confronté à une démographie déclinante, se lancer dans la conquête d’autres nations. La Russie n’a tout simplement pas la population suffisante pour se permettre une telle aventure.

*

Ainsi, il ressort clairement que l’armée russe ne dispose pas des moyens nécessaires pour se risquer à attaquer directement des pays européens sur une grande échelle. Non, la Russie n’ira pas jusqu’en Roumanie, en Pologne, ni même en Moldavie – sauf si elle parvient à conquérir le sud de l’Ukraine, une opération hautement improbable compte tenu du rythme d’avancée actuel de ses forces.

D’ailleurs, il est difficile de comprendre la logique de ceux qui, depuis trois ans, nous ont dépeint l’armée russe comme une force indigente : des soldats peu entraînés, un matériel de mauvaise qualité, un commandement incompétent et, comme seul « atout » une capacité à accepter des pertes « monstrueuses ». Pourtant, ce sont les mêmes qui appellent au réarmement face à la menace russe tout en affirmant que son armée n’a jamais été aussi faible et que c’est le moment idéal pour l’attaquer. Selon eux, si on donne du temps à la Russie, elle pourrait redevenir menaçante. Mais menaçante en quoi ? Elle ne disposera pas de millions d’hommes à aligner compte tenu de sa démographie déclinante. Et, si ses armements sont si mauvais, pourquoi les craindre ? De toute façon son outil militaire ne peut pas se transformer radicalement en cinq ou dix ans.

Certes, la Russie aurait théoriquement encore les moyens d’attaquer les pays baltes, une cible à sa portée. Cependant, compte tenu de la densité d’urbanisation et de la configuration géographique de ces territoires, une telle opération ne serait ni simple, ni rapide. Les drones, qui facilitent grandement la défense en réduisant le nombre de soldats nécessaires, rendraient une telle tentative relativement facile à contrer avec des moyens limités. Une défense efficace est donc largement possible pour les pays frontaliers de la Russie, même sans l’aide de leurs alliés. Difficile de prédire si la Russie s’arrêtera à l’Ukraine, mais une chose est sûre : elle ne pourra pas aller beaucoup plus loin.

Ainsi, si la menace russe sert de prétexte pour justifier un réarmement nécessaire, pourquoi pas. Mais attention à ne pas trop spécialiser nos outils de défense contre cette seule menace, qui reste relative. La confrontation avec la Russie se concentrera probablement sur des opérations hybrides : cyberattaques, manipulation des opinions publiques, ou conflits par proxy dans d’autres régions du monde. C’est là que réside le principal danger : se focaliser sur un ennemi spécifique, utilisé comme épouvantail, mais qui ne représente pas nécessairement la menace militaire principale à laquelle nous devrons faire face à l’avenir.

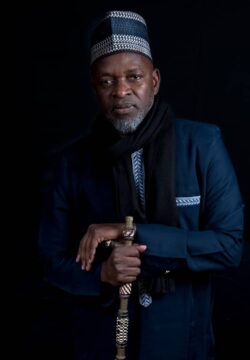

Olivier DUJARDIN