Pourquoi recruter précisément des enfants ?

Comme il est indiqué précédemment, les raisons pour lesquelles des enfants sont recrutés par les groupes terroristes et extrémistes violents sont complexes et fort diverses, et elles peuvent varier en fonction de la situation. Il apparaît de plus que les enfants ne sont pas seulement recrutés parallèlement aux adultes, mais expressément ciblés, car l’utilisation d’enfants procure divers avantages aux groupes criminels. A titre d’exemples, nous citerons quelques-uns.

Visibilité et propagande.

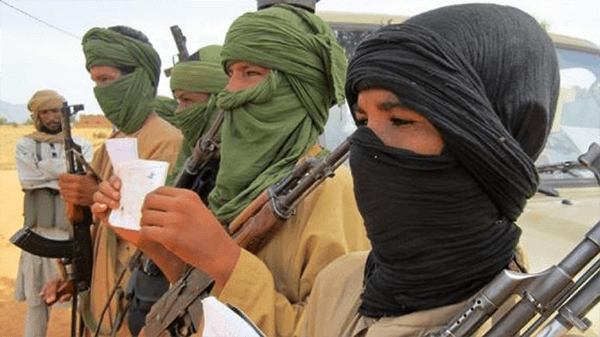

Les groupes terroristes et extrémistes violents exploitent des enfants avant tout pour accroître leur visibilité, et l’on peut citer comme exemples notables cette pratique de propagande Boko Haram et l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL). L’analyse d’un ensemble de données de la propagande de l’EIIL sur une période de six mois a révélé un total de 254 cas d’utilisation d’images d’enfants ; 38 % des images montraient des enfants se livrant à des actes de violence ou exposés à une violence normalisée. Ces images sont utilisées pour choquer le public et, en même temps, pour montrer la puissance et le caractère impitoyable du groupe.

Attentes de la communauté.

Dans certaines circonstances, les groupes armés, y compris les groupes terroristes ou extrémistes violents, sont perçus par la communauté comme une défense contre la menace de la violence émanant d’un autre groupe ou de l’État. Dans ces circonstances, la famille et les communautés peuvent attendre des enfants qu’ils rejoignent les rangs du groupe et peuvent les pousser à le faire. À l’inverse, lorsqu’un groupe armé non étatique est impopulaire parmi la population ou n’a pas un large appui géographique, il peut avoir du mal à recruter des adultes pour défendre sa cause. Il est alors plus aisé de recruter des enfants ; ainsi le groupe est sûr de pouvoir continuer à rallier des partisans malgré la diminution du soutien dont il bénéficie.

Considérations d’ordre économique et efficacité

Lorsqu’ils recrutent des enfants, les groupes terroristes et extrémistes violents, ainsi que les groupes armés de manière générale, en tirent des avantages économiques notables. Qu’ils soient utilisés dans des rôles de soutien ou comme combattants, les enfants sont habituellement moins rémunérés (voire pas du tout) et ont besoin de moins de nourriture pour survivre. Par ailleurs, l’évolution des techniques de guerre, et en particulier la prévalence des armes légères, a réduit l’écart d’efficacité entre un enfant et un adulte.

Non seulement le commerce des armes légères est mal réglementé, mais le maniement particulièrement facile de ces armes les rend plus accessibles aux enfants. Autrefois, le pouvoir et la maîtrise des armes étaient entre les mains des membres plus âgés de la société, mais aujourd’hui les enfants ne sont plus limités par l’appartenance à un groupe d’âge qui pouvait les empêcher de participer aux combats. En conséquence, les enfants sont moins coûteux que les combattants adultes, mais pas nécessairement moins efficaces lorsqu’ils sont utilisés pour commettre des actes de violence.

En outre, les enfants sont plus facilement intimidés et beaucoup plus faciles à contrôler, tant physiquement que mentalement, que les adultes. Ils sont plus enclins à faire preuve rapidement de loyauté à l’égard des détenteurs de l’autorité et sont particulièrement susceptibles de faire suivre les croyances et comportements de ceux qu’ils aiment et respectent, élément qui est spécialement vrai lorsque les familles sont impliquées dans le processus de recrutement. Les groupes, qui s’efforcent de garantir leur survie, peuvent considérer que l’utilisation d’enfants est un « investissement dans la génération future ».

A cela, on peut ajouter les raisons d’ordre tactique. En effet, les enfants, en particulier les filles, sont de plus en plus utilisés pour espionner, acheminer des messages, transporter des matériaux et commettre des attentats-suicides. Les raisons de cet état de choses sont souvent pragmatiques : les enfants comprennent moins le risque qu’ils courent et ont l’air moins inquiet. Il y a plus de chances qu’ils fassent ce qui leur a été ordonné, et ils ont généralement l’avantage de moins éveiller les soupçons, ce qui peut être un atout crucial, par exemple pour pouvoir se rapprocher de cibles.

Les groupes terroristes et extrémistes violents continuent de recruter des enfants en employant les méthodes qui ont été utilisées par les groupes armés pour recruter des enfants soldats, mais ils ont également de plus en plus recours à des techniques novatrices et raffinées. Les pratiques peuvent varier selon différents facteurs, dont la situation du groupe et celle de l’enfant. Il s’agit notamment du recrutement forcé, recrutement au moyen de liens entre les groupes et les dirigeants de la communauté, recrutement transnational, utilisation des écoles, recrutement en ligne etc.

Après le recrutement, ces enfants assument des rôles divers dans ou pour ces groupes. Il est très important de noter que la façon dont l’enfant est recruté ne détermine pas nécessairement le type de rôle qu’il assumera, celui-ci pouvant varier considérablement en fonction de la situation et des circonstances personnelles de l’enfant. Ce qui est constant, c’est le lien de causalité entre le processus de recrutement et l’exploitation de l’enfant qui s’ensuit, qui peut prendre différentes formes. Certains enfants sont utilisés dans le cadre d’hostilités, notamment pour combattre sur la ligne de front, exécuter des otages ou des prisonniers ou mener des attentats terroristes, y compris en tant que kamikazes.

D’autres jouent un rôle de soutien en tant que messagers, porteurs, contrebandiers ou espions, ou bien ils sont, de fait, traités comme des esclaves et systématiquement soumis à des violences et à l’exploitation sexuelles. D’autres encore sont recrutés pour mener des attentats-suicides. Par exemple BokoHaram recourt abondamment à l’utilisation d’enfants comme kamikazes.

Par ailleurs, au-delà de la difficulté que posent les précautions conceptuelles relatives à la distinction entre radicalisation et extrémisme violent, les jeunes pointent du doigt un certain nombre de réalités sociales qui seraient porteuses de germes de radicalisme religieux à long terme. La constance de la trilogie « chômage-pauvreté-exclusion sociale » dans plusieurs travaux s’intéressant aux facteurs de radicalisation, est frappante et pose en même temps, le débat sur l’application effective des politiques publiques existantes.

En effet, les frustrations socioéconomiques auxquelles font face notamment les jeunesses africaines, participeraient grandement à leur radicalité, laquelle est, dans un premier temps, un moyen de donner sens à une existence peu valorisée par les rouages des systèmes en place avant l’extériorisation de cette frustration par de la violence. Il importe aussi de souligner que les progrès que les technologies de l’information et de la communication ont enregistrés ces dernières décennies, à l’instar de l’internet, ont facilité la propagation des exactions des groupes terroristes sur la toile. Ce qui est dans une moindre mesure un canal de radicalisation, de recrutement de candidats au « djihad » et de terrorisme in fine.

De prime abord, la question des facteurs de radicalisation est fondamentale pour mieux comprendre le phénomène. Les organisations internationales, régionales comme sous régionales, de même que les Etats et instituts de recherche l’ont bien comprise et s’intéressent davantage à ces facteurs. Le regard extérieur pourrait trouver comme arguments explicatifs le fanatisme religieux, le manque d’éducation, l’ignorance entre autres sans creuser le questionnement sur le rôle que pourraient jouer les déterminants socioéconomiques. Tel est le cas de ce haut dignitaire religieux vélingarois pour qui « l’ignorant est plus exposé à la radicalisation que les autres, argument réconforté par celui de ce responsable administratif qui fustige l’ignorance comme étant « la cause de la radicalisation et qui en est elle- même l’élément moteur ».

Pourtant, à y regarder de plus près, la radicalisation serait, selon une vision introspective des jeunes, un moyen d’expression des frustrations socioéconomiques. Le mal des centres urbains africains (chômage et pauvreté). C’est du moins ce que les jeunes affirment très souvent lorsqu’on les interpelle sur cette question.

À l’aune de ces tendances récurrentes « chômage, pauvreté et exclusion sociale », ce trio commence à s’ériger en principe tellement il devient un réflexe chez la frange jeune. Le croisement entre motifs de radicalisation et activité professionnelle exercée, place les étudiants et élèves comme catégories ciblant plus le chômage. Au-delà des facteurs que l’on pourrait qualifier de vivants, émerge internet qui, bien que virtuel, contribuerait à la radicalisation juvénile.

En effet, avant, les jeunes se radicalisaient fréquemment via des lieux traditionnels notamment les prisons. La rencontre était principalement physique. Aujourd’hui, cela se fait beaucoup par le biais d’internet et des réseaux sociaux. Daecha par exemple parfaitement compris le pouvoir de la communication. La génération attirée par Daech est passionnée par les jeux vidéo – et les techniques de recrutement sont calquées sur ces jeux, ils en reprennent les codes esthétiques. Les jeunes radicalisés ont le plus souvent une très faible connaissance de la religion et de la langue arabe. Ils sont surtout fascinés par la violence, l’héroïsme, le nihilisme qui les poussent à vivre sans valeurs et dans l’instant.

Les médias et les technologies de l’information et de la communication offrent aux jeunes de vastes possibilités d’accéder à l’information, de créer et d’échanger des connaissances, ainsi que de promouvoir les échanges et le dialogue interculturel, notamment dans l’optique de faire progresser les valeurs communes, les droits de l’homme, la tolérance, le dialogue et la paix. Néanmoins, l’Internet est également utilisé de plus en plus activement par des groupes radicaux comme moyen de promouvoir la violence et l’extrémisme.

En facilitant la diffusion de contenus de manière anonyme en temps quasi réel, et en permettant à des individus qui, autrement, ne pourraient avoir de contacts directs de nouer des liens, l’Internet peut être un facteur important dans les processus conduisant à l’extrémisme violent.

La connexion au « net » – avec la variété d’informations qu’il met à la disposition du public, de contenus, de modes de socialisation entre individus même de continents différents – est devenu un phénomène en vogue auxquelles jeunes se sont conformés aisément. La Toile fournit donc aux extrémistes violents des outils puissants pour propager la haine, la violence sur la base de motifs ethniques, religieux et culturels, voire identifier des recrues potentielles en créant des communautés en ligne visant à promouvoir la radicalisation.

En outre, nous assistons de plus en plus à un phénomènenouveau, devenu récurent auquel certains pays de l’Afrique de l’Ouest sont confrontés : « la radicalisation à connotation ethnique » (nous y reviendrons en détail sur les facteurs explicatifs). En effet, le phénomène de radicalisation, y compris sa forme violente, est toujours multifactoriel et doit toujours être analysé dans un contexte historique, géographique et socio-économique spécifique.

Dans le cas de l’espace saharo-sahélien contemporain, les Etats centraux peinent à instaurer des systèmes de gouvernance efficaces surtout dans les régions peu peuplées et éloignées des grands centres urbains. La corruption est fortement présente dans les administrations publiques, entrainant une perte de confiance surtout parmi les jeunes. Les citoyens se sentent dès lors peu soutenus et protégés. A cela il faut ajouter les inégalités sociales, le manque de perspectives d’avenir lié à la rareté des emplois vacants, accru par un manque d’éducation, le tout menant à une grande pauvreté et à une frustration grandissante. Ces facteurs font le jeu des bandes criminelles organisées et des extrémistes religieux.

Sachant surtout que groupes djihadistes sont en mesure de remplacer certaines des fonctions de l’État, en offrant sécurité, éducation, régulation de l’économie, de soins de santé et justice. Dans de nombreux cas, il n’y a pas d’opposition puisque les fonctionnaires qui les ont effectuées ont été tués ou ont fui.

En ce qui concerne la dimension ethnique de la radicalisation, les groupes djihadistes utilisent différentes techniques afin de recruter des individus issus de tel ou tel autre groupe ethnique ; selon les pays, les réalités sociales et culturelles.C’est notamment le cas des jeunes peuls. Toutefois, ces derniers ne sont pas les seuls, même s’ils sont majoritaires.

Facteurs de radicalisation et de recrutement des Peuls par les groupes djihadistes

Les facteurs qui poussent de nombreux Peuls vers la radicalisation et, dans certains cas, vers les différents groupes armés, qu’il s’agisse de groupes djihadistes ou de milices d’autodéfense, sont nombreux et variés. Certaines d’entre eux ne concernent pas seulement les Peuls, mais l’ensemble des sociétés du Sahel, de l’Afrique de l’Ouest et du Centre en général. On peut citer notamment : les « fausses écoles coraniques », le trafic et l’exploitation, chômage et manque d’opportunité, sentiment d’identité autour de la victimisation.

Les techniques de recrutement des Peuls par les groupes djihadistes

Le discours des groupes djihadistes est à la fois social, politique et religieux. Les dirigeants djihadistes critiquent les classes disposant du pouvoir et de la richesse, s’attaquant aux impôts et à la manière dont les ressources naturelles sont exploitées. Dans chaque village, ces groupes utilisent les frustrations de la population locale (chômage, pauvreté, inégalité, injustice sociale) pour captiver la population et justifier le djihad comme seule alternative à un modèle social, économique et politique injuste.

Le sentiment général d’impuissance de l’État est l’une des principales causes de la sympathie ou du moins de la tolérance des groupes djihadistes par les groupes nomades peuls. Les discours de leaders djihadistes de différents groupes au Burkina Faso, Mali, exploitent ces sentiments et encouragent les gens à cesser de payer des impôts et autres frais. Ils vendent la protection et la liberté, qui sont à gagner en devenant moudjahidin.

Elles inspirent les conquêtes historiques de Hadjj Umar Talldans la région de Kaarta et de Sékou Amadou dans le Macina, qui ont gagné un djihad, selon eux, contre une hiérarchie qu’ils considèrent injuste, illégitime et incompatible avec leurs convictions religieuses. Dans cette construction, le jihad devient un moyen de promotion sociale en brisant l’ordre traditionnel et en créant un ordre dans lequel les hommes de foi sont au-dessus des groupes sociaux et des castes.

Par ailleurs, les profils de ces jeunes sont différents. Le premier profil, les peuls qui avaient combattu avec le MUJAO, ou avec d’autres groupes armés afin de mettre fin aux groupes touaregs le GATIA ou le MNLA, ils se sont démobilisés en 2013, après le départ des rebelles touaregs. La plupart de ceux qui ont rejoint les groupes djihadistes l’ont fait par commodité afin de se défendre.

Lorsque les forces armées ont reconquis la région, beaucoup ont été accusés de djihadisme, notamment par certains membres des élites peules qui vivaient avec les pasteurs et qui avaient également été défendus contre les rebelles touaregs par des membres du groupe djihadiste MUJAO. Si les tensions intercommunautaires sont une des causes du conflit au Mali central, les tensions intracommunautaires sont tout aussi importantes pour expliquer le recrutement des Peuls par les groupes djihadistes.

Les tribus peules de Soosoobe et de Salsalbe dans le delta du Niger en sont un exemple. Ce conflit est né lorsque, sous l’empire Dina, Sékou Amadou a pris un morceau du territoire des Salsalbé pour le donner à cinq familles de savants musulmans (les Soosoobé) . Les groupes djihadistes ont profité du conflit pour capturer les deux parties et, selon les témoignages locaux, Salsalbé et Soosoobé ont tous deux rejoint les djihadistes pour un entraînement militaire afin de préparer les futurs affrontements entre eux.

Le deuxième profil qui a été recruté par les réseaux djihadistes est celui des éleveurs nomades peuls (badiyankoobé). Ces derniers sont considérés comme étant exploités par les castes supérieures telles que les Diowro qui possèdent les régions où paissent les animaux et le Jom n’diyam qui possèdent l’eau. Les taxes qu’ils imposent aux groupes pastoraux nomades ont augmenté de façon exponentielle.

Les éleveurs nomades considéraient que ces castes étaient en complicité avec les autorités administratives, judiciaires et militaires, ce qui empêchait les peuls de se tourner vers l’État pour faire valoir leurs droits, ne leur laissant aucune autre alternative que de se tourner vers des groupes terroristes. Les groupes djihadistes exploitent les tensions intercommunautaires et intracommunautaires entre les Peuls eux-mêmes pour gagner facilement des adeptes dans ces sociétés balkanisées. Ils leur vendent un discours d’égalité qui perturbe l’ordre traditionnel.

Troisièmement, on trouve les térérés qui sont des criminels de droit commun qui se livrent au vol de bétail. Les térérésutilisent des motocyclettes et des véhicules pour leurs vols et pour le trafic illégal. Ces derniers se joignent à des groupes djihadistes pour obtenir de l’argent, sont doués avec des armes et sont de bons athlètes. Le motif économique est la priorité. Être combattant pour Katiba Macina signifie 150.000 FCFA et s’ils sont kamikazes cela peut atteindre jusqu’à 750.000 FCFA ,étant le salaire mensuel moyen au Mali étant d’environ 58.000 FCFA et le SMIG 40.000 , il s’agit d’une somme très attractive pour ce type de profil.

Enfin, un nouveau groupe a émergé après la consolidation des groupes djihadistes au pouvoir. En raison des massacres continus des Peuls par les milices d’autodéfense Dogon et Bambara, notamment au Mali et au Burkina Faso, beaucoup ont été contraints de quitter leur localité, vivant dans des conditions d’extrême précarité des camps, ont perdu des proches et ont subi de graves pertes personnelles et économiques. L’absence d’alternatives, le manque de justice et le désir de vengeance facilitent leur recrutement par les groupes djihadistes dans ces pays.

En définitive, il est évident qu’un seul facteur, ou un ensemble de facteurs, n’est pas suffisant pour expliquer la radicalisation surtout dans la sphère des jeunes. On identifie plutôt un faisceau d’influences individuelles, politiques, économiques, sociales et religieuses qui interviennent dans les dynamiques et processus qui mènent à la radicalisation.

Il est clair que la combinaison des facteurs est différente selon les individus et les groupes extrémistes dans lesquels ils opèrent. Il faut aussi noter que les facteurs discutés ici, présentent dans leur ensemble des différences limitées quant aux motivations effectives de la violence des jeunes.

Au regard de l’ampleur du phénomène et de la difficulté qu’éprouvent les différents acteurs impliqués dans ce combat, les recommandations suivantes pourraient être formulées :

1. Gouvernance et droits de l’homme

Les États africains, avec les Nations unies et les organisations régionales pertinentes, doivent pratiquer une bonne gouvernance en pérennisant la justice, la responsabilité et la loi afin de redonner confiance aux populations dans les systèmes politiques et judiciaires et favoriser la légitimité de l’État, afin de laisser moins de place aux actions des organisations extrémistes.

2. renforcement du rôle des collectivités locales

La prévention de l’extrémisme impose que les populations locales et les municipalités puissent jouer un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes qui répondent aux besoins réels des jeunes à l’échelon local.

Les collectivités locales doivent concevoir des programmes de sensibilisation, d’intégration sociale et de développement local participatif axés sur la lutte contre l’extrémisme tout en renforçant chez les jeunes le sentiment d’appartenance à leur communauté ainsi que la confiance entre la population, d’une part, et leurs représentants ou leurs députés, d’autre part.

3. Participation des jeunes

Les initiatives prises par les jeunes dans des zones très exposées au risque de recrutement par des extrémistes, comme dans les zones frontalières, méritent en particulier de recevoir des aides financières. Il convient d’encourager et de soutenir les initiatives de prévention prises de manière autonome par les jeunes à l’échelon local, car ce sont eux qui, au sein de leurs communautés, comprennent le mieux les revendications et les motivations de leurs pairs et peuvent empêcher ces derniers de souscrire aux idées des extrémistes.

Les gouvernements et la communauté internationale dans sa globalité devraient accorder une priorité à la responsabilisation des jeunes en leur permettant un plus grand accès à l’éducation et à des emplois stables et limiter ainsi le rythme de l’augmentation de la population.

Les États devraient faire des efforts pour augmenter la participation des jeunes au processus politique. Les initiatives qui encouragent l’expérience subjective du pouvoir par des jeunes et l’envie d’influencer leur propre situation, tout en leur fournissant les moyens nécessaires, devraient être développées et renforcées. Un accent particulier devrait, sur ce plan, être accordé aux jeunes marginaux.

Il convient de mettre en place, pour les quelques jeunes qui se tournent vers la violence extrémiste et commettent des attentats terroristes, une approche juridique, politique et socioéconomique globale, en mettant fortement l’accent sur le processus de détournement, de réadaptation et de réinsertion, là où les conditions sont favorables.

4. Participation des chefs religieux

Les guides religieux doivent améliorer l’éducation des jeunes, afin de les aider à faire la distinction entre la rhétorique extrémiste et les valeurs religieuses authentiques et à mieux résister à la radicalisation. De plus, en s’engageant et en s’associant avec les chefs des groupes religieux qui peuvent avoir plus d’influence au niveau communautaire, les États auraient plus de possibilités de créer des résistances.

5. Renforcer les organisations de la société civile

Il convient d’aider les organisations populaires de la société civile à concevoir des programmes de dialogue et d’échanges d’informations avec les jeunes défavorisés et leur famille, afin de contribuer à garantir la sécurité de leurs communautés et d’empêcher les enfants de rejoindre les groupes terroristes.

6. Eviter la confusion sur la question migratoire

La confusion qui est faite actuellement entre migration et terrorisme a résulté en une sécurisation de la migration et des réponses fondées sur la peur, qui ne respectent pas le droit international des migrants et des réfugiés. Il est nécessaire d’entreprendre des réflexions sur le lien entre les flux migratoires, la radicalisation et l’extrémisme violent pour en améliorer la compréhension sur le terrain.

7. Renforcement du rôle des femmes dans la prévention de l’extrémisme chez les jeunes

Les femmes doivent être parties prenantes à tous les niveaux dans les mesures de lutte contre l’extrémisme et être considérées comme des partenaires égales aux hommes en matière de prévention de l’extrémisme chez les jeunes. Les programmes de prévention qui s’adressent aux enseignantes dans les écoles, en particulier dans les zones socialement marginalisées, ainsi que leur formation aux mesures de lutte contre l’extrémisme peuvent renforcer la sensibilisation des étudiants à risque ainsi que leur prise en charge psychologique et sociale. Les enseignantes peuvent également contribuer à améliorer la communication avec les mères d’élèves au sein des communautés afin de les sensibiliser et de les former de sorte qu’elles puissent empêcher leurs enfants de se radicaliser.

8. Revoir les procédures et les critères d’éligibilité aux financements de projets locaux par une politique de proximité dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et de l’accès au financement de projets d’insertion professionnelle.

9. Inscrire les initiatives de lutte et de prévention de la radicalisation dans le cadre des programmes portés par les collectivités locales, les administrations de proximité pour plus de coordination et d’efficacité sur le terrain.

10. Investissement dans le tissu social et économique Le degré de corrélation entre l’extrémisme et la pauvreté varie selon les pays. La croissance économique et l’emploi peuvent renforcer l’intégration des jeunes à l’échelon local. La création d’emplois doit cependant aller de pair avec une réforme de l’éducation, en particulier la formation professionnelle. Il y a lieu aussi d’élaborer des programmes visant à renforcer l’harmonie dans la société et à promouvoir l’égalité entre les communautés d’accueil et les réfugiés.

Il faudra, à cet effet, inclure dans les programmes de développement social les catégories et les segments défavorisés et vulnérables de la société, notamment les pauvres, les enfants des rues et les nomades, et assouplir les lois et réglementations des gouvernements centraux pour que ces groupes de population jouent un rôle économique, social et politique au sein de leurs communautés. Cela contribuera au renforcement de l’harmonie sociale.

11. La création des aménagements hydroagricoles dans les zones rurales pour la pratique du maraichage afin de favoriser l’emploi des jeunes qui dépendent majoritairement de l’agriculture.

12. La sensibilisation, la formation et l’accompagnement les jeunes dans la pratique des cultures de contre saison afin de leurs permettre d’être autonome et de pouvoir résister aux tentations des plus offrants.

13. L’implication des populations cibles dans la définition et la mise en place des projets de développement afin de favoriser une meilleure adéquation entre l’offre et les réels besoins des localités.

14. L’élaboration d’un modèle de développement économique et social pour les jeunes en milieu rural et l’incitation de tous les partenaires à intervenir en synergie afin de s’occuper en permanence du volet développement, enseignement Coranique et instruction civique.

15. Renforcement de la coopération régionale, sous-régionale, internationale.

16. La mise œuvre effective par les Etats des instruments internationaux relatifs à la question terroriste, en particulier les résolutions pertinentes du conseil de sécurité des Nations Unies.

17. Enfin, les Etats doivent renforcer leur système judiciaire pour que tous les droits des prévenus soient garantis et que les jugements en assise se tiennent régulièrement. Il est capital aussi de séparer les « djihadistes » des détenus de droit commun.

Saleh Dagache Ousman,

chercheur, spécialiste des relations internationales

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]