Pr Michel Liégeois, Docteur en sciences politiques et professeur à l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) où il enseigne les Relations internationales et les études de sécurité, s’est penché sur les opérations de maintien de la paix de l’ONU. Membre de la coordination scientifique de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, M. LIEGEOIS, dans une étude intitulée « L’ONU et le maintien de la paix : défis et prospective », esquisse une réflexion globale sur l’avenir du maintien de la paix. Selon lui, ce travail pourra s’appuyer sur les réflexions institutionnelles en cours à l’ONU à travers notamment le Nouvel agenda pour la paix (NAP), la résolution 2719 (2023) actant le financement par le budget de l’ONU d’opérations africaines de paix sous l’égide de l’Union africaine. Selon l’auteur, il propose aussi une vue panoramique sur les réflexions en cours dans la recherche toujours plus foisonnante sur ces questions.

Contexte et pistes de réformes engagées

Dans cette partie, l’auteur pose le contexte qui a conduit à l’émergence et à l’évolution des opérations de paix en tant qu’outil de maintien de la paix des Nations unies. Elle revient notamment sur les récentes décisions institutionnelles et opérationnelles qui nourrissent aujourd’hui la réflexion globale sur l’avenir des OP.

Contexte historique et évolutions récentes du maintien de la paix

Si les opérations de paix constituent aujourd’hui un outil essentiel du maintien de la paix et de la sécurité internationales, on le doit au contexte de la Guerre froide et à la paralysie du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) qui en a résulté. Rendu inopérant, le mécanisme de sécurité collective prévu par les rédacteurs de la Charte des Nations unies de 1945 a laissé la place à des modalités ad hoc de maintien de la paix et de la sécurité internationales nées de l’imagination créatrice des pères fondateurs des opérations de maintien de la paix : Dag Hammarskjöld, Lester Pearson ou encore Brian Urquhart pour n’en citer que quelques-uns. C’est dans ce contexte de bipolarité à haute tension que la première génération d’opération de maintien de la paix sera déployée. Une douzaine d’opérations d’observation et d’interposition qui seront l’occasion de construire un premier socle d’expérience, de développer un cadre administratif et réglementaire et, surtout, de constituer un savoir-faire spécifique à ces activités inédites. La fin de la Guerre froide entraîne deux conséquences majeures pour le maintien de la paix de l’ONU, à savoir la fin de la paralysie du CSNU, d’une part, et la recrudescence des conflits locaux, d’autre part.

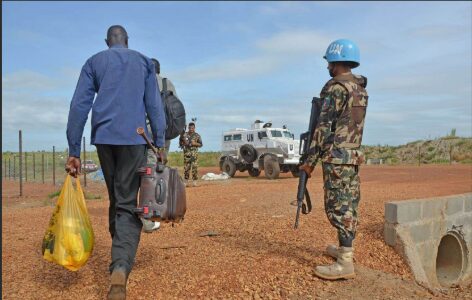

De 1988 à 1995, le CSNU verra ainsi son activité multipliée par trois ou quatre. Les opérations nouvelles déployées par le CSNU ne sont pas seulement plus nombreuses. Elles sont aussi différentes, à tel point que l’on considère généralement qu’il s’agit d’une nouvelle génération d’opérations. Le nombre de Casques bleus est plus important. Le théâtre d’opérations est plus complexe, car il s’agit dorénavant d’intervenir dans le contexte de conflits intraétatiques. Le mandat dépasse la simple interposition entre les parties belligérantes sur une ligne de cessez-le-feu. Il faut désormais couvrir des régions, voire des pays entiers, y assurer la sécurité, le désarmement des groupes armés, le déminage, la surveillance d’élections. Il s’agit donc d’opérations « multidimensionnelles » dont les mandats peuvent aller jusqu’à l’administration transitoire de pays entiers comme dans le cas du Cambodge (APRONUC de 1992 à 1993). Les conséquences budgétaires sont colossales : entre 1988 et 1995, le budget des opérations de maintien de la paix passe de 230 millions à plus de trois milliards de dollars par an. Aucune organisation ne peut soutenir une évolution aussi rapide et radicale de son activité sans rencontrer des difficultés.

Le tournant des années 1990 voit donc aussi se multiplier les tentatives de redéfinition et d’aménagement de l’ensemble des diverses formes d’activités de soutien à la paix en réponse aux difficultés rencontrées sur le terrain. De l’Agenda pour la paix (1992) au Nouvel agenda pour la paix (2023), en passant par le rapport Brahimi (2000), la Doctrine Capstone (2008) ou bien le Rapport HIPPO (2015), et plus récemment par les réformes « Action pour le maintien de la Paix » (2018) et « Action pour la paix + » (2021), le modèle d’opérations de paix de l’ONU fait l’objet de remise en question et d’adaptations permanentes depuis plus de deux décennies sans cependant que sa pertinence soit fondamentalement remise en cause.

Le Conseil de sécurité : une clé de voute qui s’érode

Ainsi que l’illustrent ces rétroactes, les activités de l’ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales sont étroitement dépendantes du contexte géopolitique global. En effet, le CSNU joue un rôle central dans la création des opérations de paix et dans la définition de leurs mandats. Toute réflexion prospective à leur sujet doit donc nécessairement s’interroger d’abord sur les perspectives d’évolution de ce dernier. Le cadre de la présente note ne permet évidemment pas une approche exhaustive en la matière. On se contentera par conséquent des éléments les plus essentiels à cet égard.

Plusieurs études ont démontré la corrélation forte qui existe entre, d’une part, le degré de dissension ou de coopération entre les cinq membres permanents (P5) et, d’autre part, la capacité du Conseil à inscrire une nouvelle situation à son agenda et à agir en réaction à celle-ci, notamment en autorisant le déploiement des opérations de paix (OP) et à s’accorder sur les mandats de ces dernières. Pour autant, le pouvoir institutionnel que confèrent le statut de membre permanent et le droit de véto qui y est associé n’est pas aussi décisif que l’on peut le penser. Certes, lorsque leurs intérêts sont en jeu dans un conflit, les P5 s’efforcent d’empêcher la mise à l’agenda de celui-ci, au besoin et en dernier en ressort, en utilisant le véto. Toutefois, les membres permanents n’exercent pas un contrôle total sur le CSNU. Leur influence se voit en effet modulée par différents facteurs. Parmi ceux-ci, l’on peut citer le degré d’hétérogénéité des intérêts entre les P5, les normes et procédures de l’ONU en général et du CSNU en particulier et, enfin, les positions respectives des dix membres élus du CSNU sur les dossiers à l’agenda. À ce propos, il a pu être observé ces dernières années que si le traitement par le CSNU de certains dossiers – Syrie, Ukraine, Gaza – a pu être sérieusement affecté par les dissensions entre P5, beaucoup d’autres ont pu aboutir à l’adoption d’instruments, le plus souvent à l’unanimité du CSNU (70% des résolutions en 20236). Une tendance qui semble se dessiner graduellement au sein du CSNU consiste à appréhender le maintien de la paix et de la sécurité internationales sous un angle holistique ainsi qu’en témoignent le nombre croissant de réunions à caractère thématique par comparaison avec les réunions classiques consacrées à un pays déterminé. Si les premières ne représentaient que 6% de l’ensemble des réunions en 1995, vingt ans plus tard, c’est plus d’une réunion sur trois du Conseil qui aborde une question thématique. Il s’agit d’une évolution majeure qui indique que le CSNU est perméable aux évolutions de la société internationale et aux nouvelles thématiques de la sécurité qui en découlent ; quoiqu’avec une circonspection certaine, conséquence de la difficulté à trouver un consensus en son sein sur ces aspects nouveaux. Or, de façon assez significative, les données montrent que cette évolution est principalement le résultat d’initiatives portées par les membres non-permanents du CSNU.

En dépit des déclarations d’intentions, une réforme majeure du CSNU ne semble malheureusement pas à portée de main dans un futur proche. Dans l’attente de la concrétisation de ces engagements, il est peut-être plus réaliste et prometteur d’identifier des voies d’action permettant d’accroître l’impact des dix membres élus du CSNU. Dans cette optique, le rôle croissant du groupe informel formé par les dix membres élus (E10) va certainement dans le bon sens. On songe notamment au fait que les membres élus endossent de plus en plus fréquemment le rôle de « nation porte-plume ». Or, ce dernier rôle a eu tendance à se développer ces dernières années. Naguère confiné à la rédaction des projets de résolutions relatives à une question donnée, le pays penholder tend de plus en plus à assumer une responsabilité plus large en initiant l’ensemble des actions du Conseil liées à cette question. Ce rôle est dorénavant investi non seulement de la rédaction de documents, mais aussi de la présidence des négociations informelles, la tenue de réunions d’urgence, la programmation de débats publics et l’organisation de missions de visite. Il n’en demeure pas moins que ces quinze dernières années ont vu s’accroître la tension entre les P5 avec pour résultat la paralysie du CSNU sur certains dossiers ainsi qu’une difficulté croissante à trouver des compromis sur les autres, ainsi qu’en témoigne l’absence d’unanimité lors de nombreux votes sur le renouvellement des mandats de missions en cours (33% en 2022 pour seulement 5% en 20119). Plus préoccupant, alors que le déclin continu du nombre de conflits armés observé au cours des deux dernières décennies semble s’être interrompu, générant un besoin accru d’action multilatérale, le CSNU n’a plus créé de nouvelle opération de paix multidimensionnelle depuis dix ans10. Il est évidemment difficile de conclure de ces observations que l’on assiste à une érosion durable de la crédibilité des opérations de paix aux yeux des P5. Une telle érosion ne se retrouve d’ailleurs pas dans leurs discours qui continuent de reconnaître le rôle central de l’ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Force est de constater toutefois que les P5 s’opposent plus que jamais à toute opération perçue comme intrusive dans ce qu’ils considèrent constituer leur zone d’influence. Plus inquiétantes encore sont les divisions croissantes qui s’expriment sur les éléments de sécurité humaine inclus dans les mandats des opérations de paix.

La Chine et la Russie, en particulier, tiennent un discours de plus en plus critique vis-à-vis de la présence des aspects « Droits de l’Homme » et de l’Agenda « Femmes, paix et sécurité » (FPS) au sein des mandats des OP, ce qui nourrit la crainte que l’on assiste à un processus durable d’érosion du consensus sur le cadre normatif onusien. Au même moment, l’on observe un scepticisme croissant de la part d’un certain nombre d’États hôtes d’OP de l’ONU à l’égard des méthodes traditionnelles de maintien de la paix. Certains régimes africains ont ainsi ouvertement exprimé leur préférence pour des partenariats bilatéraux et des coalitions ad hoc12, parfois par le truchement de sociétés militaires privées (RCA, Mali). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un mouvement généralisé, ces évolutions vers un maintien de la paix régionalisé, voire privatisé, posent cependant des questions politiques fondamentales. À terme, elles risquent de placer l’ONU dans une situation inédite qui rendrait caduque une partie du cadre conceptuel sur lequel s’appuyait jusque-là la coopération entre l’ONU et les organisations régionales.

Le Nouvel Agenda pour la paix et au-delà – vers un nouveau cadre pour repenser les OP

En décembre 1991, réuni au niveau des Chefs d’États et de gouvernements en décembre 1991, le Conseil de sécurité (CSNU) avait demandé au Secrétaire général de l’époque, Boutros Boutros-Ghali, la rédaction d’un document prospectif sur le maintien de la paix dans le contexte nouveau qui s’ouvrait à la suite de la fin de la Guerre froide. L’année suivante, était publié « Un calendrier pour la paix13 », le premier document doctrinal officiel jamais publié par l’ONU sur une activité qui, il faut s’en souvenir, n’avait pas été imaginée par les rédacteurs de la Charte et ne repose par conséquent sur aucune base juridique explicite. À l’occasion des soixante-quinze ans de l’ONU, ce fut au tour d’Antonio Guterres de se voir adresser une demande identique, à savoir étudier les menaces mondiales et formuler des recommandations concrètes sur la manière d’y répondre.

Dénommée « Nouvel agenda pour la paix » – une référence évidente au document de 1992 – la note14 publiée en juillet 2023 présente un ensemble complet et ambitieux de recommandations qui tiennent compte de la nature interdépendante de bon nombre des défis énoncés plus haut. Selon A. Guterres, le document « s’articule autour des principes fondamentaux de confiance, de solidarité et d’universalité sur lesquels reposent la Charte et la stabilité du monde ». Cette note d’orientation s’inscrit également dans le cadre de l’engagement du Secrétaire général à mettre en rapport les actions en faveur de la paix et les objectifs de développement durable.

Le Nouvel Agenda pour la paix (NAP) présente douze séries de propositions d’actions concrètes, qui s’inscrivent dans cinq domaines prioritaires. Au sein de cet ensemble, seule l’action 8 « Renforcer les opérations de paix et les partenariats » concerne spécifiquement les opérations de paix. Cet espace somme toute modeste s’explique certes par l’approche globale empruntée par le document, qui brasse en effet des thématiques bien plus larges que son prédécesseur de 1992, mais il semble aussi signaler la fin d’un cycle de près de trois décennies au cours desquelles le déploiement d’opérations de paix, le plus souvent de nature multidimensionnelle, a constitué la réponse onusienne par défaut aux menaces contre la paix et la sécurité internationales. Ce faisant, le NAP semble redessiner la fenêtre d’opportunité pour les opérations de paix du futur : plus étroite, moins ambitieuse et plus réaliste. Le message adressé avant tout au CSNU est clair : les opérations de paix doivent retrouver leur juste place de surveillance de cessez-le-feu et de mise en œuvre des accords de paix et non servir de paravent à l’incapacité internationale à créer les conditions propices à leur conclusion. Du reste, l’action 9 consacrée à l’imposition de la paix, à savoir l’usage de la force coercitive en l’absence de cessez-le-feu et de consentement des parties, ne fait que renforcer l’impression que le document entend restreindre la plage d’utilisation des opérations de paix. Lorsque les conditions pour une OP ne sont pas rencontrées, que l’obtention d’un cessez-le-feu est impossible et que les parties au conflit ne sont pas intéressées à une issue négociée et à plus forte raison lorsqu’il existe un risque de voir des atrocités de masse commises, les membres du CSNU doivent prendre leurs responsabilités et envisager l’usage de la force sur la base du Chapitre VII de la Charte ; l’exécution pouvant être confiée à une coalition ad hoc d’États membres ou à une organisation régionale (voir encadré plus bas).

Concernant les OP elles-mêmes, le NAP observe que, trop souvent, « un écart manifeste existe entre les tâches prescrites aux missions et ce que celles-ci peuvent réellement accomplir en pratique » et s’inquiète des « difficultés rencontrées dans les conflits de longue date toujours non résolus, dans lesquels nulle paix n’est à maintenir ». Dès lors, pour Antonio Guterres, « il convient de mener une réflexion approfondie et rigoureuse sur l’avenir des OP en vue d’élaborer des modèles de missions souples, modulables et dotées de stratégie de transition et de sortie appropriées et prospectives ». Le Pacte pour l’avenir (PPA) est un document plus long, plus holistique et plus ambitieux que le NAP. Présenté par l’ONU comme « un texte négocié au niveau intergouvernemental et orienté vers l’action », il a été formellement adopté le 22 septembre 2024, par l’Assemblée générale de l’ONU, à l’occasion du Sommet de l’avenir. Sur 56 mesures détaillées en 67 pages, le PPA consacre une seule mesure, déclinée sur une unique page, aux opérations de paix.

La mesure 21 intitulée « Nous entendons adapter les opérations de paix aux défis actuels et aux nouvelles réalités » dénote par comparaison au caractère ambitieux du document sur les autres thématiques. En effet, la mesure 21 ne comporte en réalité aucun engagement concret de la part des États membres puisqu’elle se borne pour l’essentiel à reprendre des recommandations déjà présentes dans des documents antérieurs, le NAP notamment ; lesdites recommandations étant principalement adressées au Conseil de sécurité en tant qu’instance responsable de l’établissement des mandats des opérations. Surtout, en son alinéa (b), la mesure se propose de « demander au Secrétaire général d’entreprendre une étude sur l’avenir de toutes les formes d’opérations de paix des Nations Unies, en tenant compte des enseignements tirés des processus de réforme antérieurs et en cours […] », renvoyant de la sorte cette question à un processus ultérieur qui prendra un certain temps comme l’ont montré les exercices similaires réalisés dans le passé.

Le cas de la MMAS à Haïti : un nouveau laboratoire testé en temps réel

Dans ce contexte de fragilisation du cadre de référence dans lequel évoluait le maintien de la paix ces dernières décennies, l’on peut observer de nouvelles configurations qui apparaissent comme des tentatives de contourner les difficultés rencontrées dans l’attente d’un cadre revu qui, dans le meilleur des cas, n’émergera qu’une fois que les processus initiés par le NAP et le PPA auront vu le jour. À ce titre, la solution novatrice et originale mise en œuvre pour répondre à la dégradation de la situation en Haïti mérite sans doute une attention particulière. Dans ce pays des Caraïbes, trente années d’interventions internationales quasi ininterrompues19 n’ont pas été à même d’extirper les maux endémiques que sont la fragilité de la démocratie, la violence des gangs et l’impéritie persistante de l’État.

Au cours des seuls douze derniers mois, l’intensification de la violence des gangs est selon certaines sources responsable de la mort de près de 300020 personnes et laisse près d’un demi-million d’Haïtiens sans abri. C’est l’ampleur de cette tragédie qui a conduit à considérer à nouveau l’envoi d’une nouvelle mission internationale21. Pourtant, entre 2004 et 2017, la MINUSTAH avait déjà pour préoccupation principale la lutte contre les gangs. Faute d’avoir pu compléter une stratégie d’affrontement direct avec les gangs armés par des actions à l’encontre des fournisseurs d’armes et des élites politiques et économiques qui les manipulaient en sous-main, la MINUSTAH a surtout réussi à se rendre impopulaire par son soutien aux unités les plus violentes de la police haïtienne, par les scandales de violences sexuelles, et par son rôle aujourd’hui reconnu dans la propagation de l’épidémie de choléra. Le Conseil de sécurité a donc innové le 2 octobre 2023 en adoptant la résolution 2699 qui autorise le déploiement pour douze mois de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS). Cette force de police non onusienne aura pour tâche de fournir un appui opérationnel à la Police nationale haïtienne (PNH). Le Conseil répond de la sorte aux appels réitérés du Gouvernement haïtien ainsi que du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) tout en prenant en compte l’image dégradée de l’ONU, et des Casques bleus en particulier, au sein de la population du pays. Au moment de se prononcer sur le projet de résolution, la plupart des intervenants ont insisté sur le fait que le texte n’est ni une panacée ni une fin en soi. Les États-Unis l’ont présenté comme « un jalon historique » sur lequel bâtir et qui permettra, dans un premier temps, à la Police nationale d’Haïti de combattre les gangs. Mais cette assistance est urgente, car la moitié de la population du pays a désespérément besoin d’une aide humanitaire et de la restauration de la sécurité, a notamment argumenté la Jamaïque. Le ministre des Affaires étrangères d’Haïti, M. Jean Victor Généus, a parlé d’avancée significative avant de la qualifier de « lueur d’espoir », tout en ajoutant que l’emploi de la force, indispensable comme première étape, devra être accompagné de mesures socioéconomiques pour s’attaquer durablement à l’extrême pauvreté, source de tous les maux. À long terme, seule une solution politique permettra au peuple haïtien de bénéficier de la sécurité et de la prospérité qu’il mérite, a également estimé le Royaume-Uni.

La modalité retenue pour cette mission est innovante à bien des égards. En effet, bien que la mission prévoie le déploiement de policiers uniquement, à l’exclusion de toute composante militaire24, la résolution s’appuie cependant sur le Chapitre VII de la Charte25, le Conseil de sécurité en confie l’exécution non pas au Département des opérations de paix ni à une organisation régionale, mais aux États membres qui acceptent d’y contribuer volontairement tant en ce qui concerne les contingents qu’en ce qui concerne le financement. Elle se juxtapose, sans le remplacer, au BINUH, une mission politique de l’ONU en place depuis le retrait de la MINUSTAH. Elle a comme nation-cadre le Kenya, une première pour un pays africain dans le cadre d’une opération multinationale hors du continent africain.

La durée initiale très courte – 9 mois – et les précautions de langage26 contenues dans la résolution illustrent le manque d’assurance du CSNU vis-à-vis de cette modalité inédite qu’il souhaite visiblement évaluer en temps réel afin d’être en mesure de prendre rapidement des mesures correctrices si cela s’avérait nécessaire. De fait, à l’occasion d’une visite en Haïti, le 3 septembre 2024, quelques semaines seulement après l’arrivée des premiers contingents et alors que les effectifs de la mission ne sont pas encore à pleine capacité27, le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a évoqué la possibilité de transformer la MMAS en une mission de l’ONU. Peu après, cette proposition a reçu l’appui de l’Équateur.

Les inquiétudes autour de la MMAS sont en effet nombreuses. Après que l’arrivée en Haïti du 9 contingent kényan a été longtemps suspendue à une décision judiciaire relative à la constitutionnalité du déploiement, ce sont des retards dans les processus de formation pré-déploiement et des problèmes logistiques qui ont encore allongé les délais. Aujourd’hui, le scepticisme s’accroît encore au constat que sur les 600 millions de dollars nécessaires pour financer la MMAS, seulement 85 millions de contributions volontaires ont fait l’objet d’un engagement30. L’Administration Trump a de surcroît annoncé le gel de son financement de l’opération. La question se pose donc de savoir si la MMAS va réellement constituer un laboratoire expérimental de nouvelles pratiques du soutien à la paix ou si, à l’instar de nombreuses autres opérations initialement déléguées à d’autres acteurs, elle réintégrera rapidement le cadre onusien.

Partenariat avec l’Union africaine et opérations de soutien à la paix (OSP) Le rôle des partenariats dans le maintien de la paix, en particulier avec les organisations régionales, a suscité beaucoup d’attentes et d’interrogation depuis une bonne vingtaine d’années. Si les déclarations d’intentions et les productions scientifiques et doctrinales sur le sujet ont effectivement prospéré, les réalisations sur le terrain sont restées bien en deçà des attentes et leurs résultats n’ont guère convaincu. Au moment où beaucoup anticipent une phase de reflux du maintien de la paix de l’ONU, le questionnement sur le rôle que pourraient jouer les acteurs régionaux dans ce contexte revient assez logiquement sur le devant de la scène. Le NAP ne s’y trompe pas puisqu’il consacre une attention particulière à cette thématique dans le cadre de son Action n°10 intitulée « Prêter appui aux opérations de soutien à la paix de l’Union africaine et des organisations régionales ». Les modalités dudit soutien se sont d’ailleurs vues formalisées à un niveau de détails inédit par le Conseil de sécurité au travers de la résolution 2719, adoptée le 21 décembre 2023.

Protection des civils, femmes, paix et sécurité

Le concept de protection des civils (PoC) provient de la même matrice normative que la responsabilité de protéger dont il a suivi les évolutions. Il en constitue en quelque sorte le versant opérationnel appliqué au contexte des opérations de paix de l’ONU. Son apparition formelle remonte à l’année 1999, année où le Conseil de sécurité autorise la Mission des Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL) à utiliser la force pour protéger la population civile. Depuis, la plupart des opérations de l’ONU comportent des dispositions semblables dans leur mandat. Le Département des opérations de paix (DOP) a rédigé des lignes directrices 40 en la matière, ce qui démontre la centralité que cette problématique a acquise au cours des deux dernières décennies. Cette centralité se reflète non seulement dans les mandats des missions et dans la conduite des opérations sur le terrain, mais aussi, en amont, dans les facteurs qui conduisent le CSNU à inscrire un conflit à son agenda et à y répondre par le déploiement d’une opération de paix et, enfin, au travers des moyens qui seront autorisés par le Conseil.

Les recherches sur le sujet ont ainsi montré que, depuis 1999, le déploiement de missions de paix est positivement corrélé au niveau de violence à l’encontre des civils ; ce qui tend à démontrer la sensibilité effective du Conseil de sécurité à ce sujet. On note également que ce paramètre affecte la distribution spatiale des effectifs de Casques bleus sur le terrain, en particulier en fonction de la violence exercée par les groupes armés non-étatiques. Des résultats identiques ont été obtenus en ce qui concerne les violences sexospécifiques ; lesquelles se sont vues propulsées en haut de l’agenda du maintien de la paix à la suite de l’adoption de la résolution 1325 (2000). Bien que cette dernière traite de l’ensemble de la problématique « Femmes, paix et sécurité » (WPS), c’est bien son adoption qui entraîne la prise en compte systématique des violences contre les femmes dans les mandats des opérations de maintien de la paix ainsi qu’une plus forte propension à déployer des Casques bleus là où de telles violences sont observées. Ces évolutions positives se sont toutefois vues mitigées par les formulations changeantes des mandats de PoC d’une mission à l’autre et par un degré variable d’appropriation des objectifs de PoC par les différents contingents constituant la Force. Au total, c’est au mieux un bilan en demi-teinte qui ressort de ce premier quart de siècle de pratique de la protection des civils par l’ONU. Toutefois, la nuance de l’analyse des experts est de peu de poids au regard des déconvenues des populations locales qui, du Darfour au Liptako-Gurma en passant par l’Ituri et le Nord-Kivu, vécurent l’arrivée des Casques bleus comme signalant la fin de leur calvaire.

La déconvenue n’en fut que plus amère. En matière de PoC, la réduction du fossé entre les attentes et les réalisations constitue à n’en pas douter un des grands défis de l’ONU pour la décennie qui vient. Dans le même temps, il s’agira de se garder du risque de focaliser à l’excès les mandats et les activités des missions sur les objectifs de PoC aux dépens des approches préventives et des transformations politiques plus fondamentales qui s’imposent pour traiter à leurs racines les atteintes à la sécurité humaine. En la matière, quatre défis principaux devront être relevés. Le premier est celui que constitue le dilemme entre, d’une part, le respect du principe de consentement de l’État-hôte et, d’autre part, une réactivité égale en matière de PoC, que la violence provienne de groupes armés non-étatiques ou des forces contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement lui-même. Ce dilemme illustre bien en quoi la PoC relève de la même matrice normative que la R2P. Il ne fait que traduire, à l’intérieur du cadre spécifique des OP, la difficulté plus générale que rencontre la R2P à l’égard du principe de souveraineté. Le second défi est celui de la violence à l’encontre des Casques bleus eux-mêmes. Dès lors qu’en raison de leur mandat de PoC, ces derniers mènent des actions offensives contre les groupes armés responsables d’exactions contre les civils, ces mêmes groupes ne considèrent plus les soldats de la paix comme impartiaux et les voient comme des cibles légitimes. Les études menées semblent en effet confirmer une corrélation entre la présence d’un mandat de PoC et le niveau des actes violents visant intentionnellement les Casques bleus chargés de sa mise en œuvre.

Le troisième défi réside dans le manque persistant de capacités qui permettraient de réellement offrir une protection efficace et permanente à l’ensemble des civils des régions où les opérations de l’ONU sont déployées. Lesdites capacités tiennent non seulement aux effectifs autorisés par le Conseil de sécurité, mais aussi à la qualité de leur formation et de leur encadrement et aux moyens dont ils sont dotés. En l’occurrence, les lacunes les fréquemment citées sont les moyens aériens (voilures fixes et tournantes, transport et combat), les drones d’observation et les unités spécialisées dans le traitement des mines et des engins explosifs improvisés. Enfin, le quatrième défi est celui du renseignement. En effet, même en imaginant des améliorations significatives en ce qui concerne les lacunes identifiées ci-avant, il est illusoire d’imaginer que les futures missions seront dotées de façon telle qu’elles pourraient garantir la protection permanente de vastes territoires par un système de défense statique. La stratégie alternative reposera donc nécessairement sur la combinaison de dispositifs de réaction rapide associés à un système de renseignement opérationnel performant.

Alerte rapide et renseignement opérationnel

En raison de leur caractère non-coercitif, les opérations de paix ont longtemps été dépourvues de moyens de renseignement. Il était généralement considéré que la nature intrusive des activités de collecte de renseignements était de nature à affecter le statut d’impartialité des Casques bleus. Du reste, les activités des opérations de paix traditionnelles (interposition) et le contexte de déploiement (cessez-le-feu effectif et coopération des parties) ne rendaient pas essentielles de telles capacités. Après la Guerre froide, l’élargissement des activités des OP et la dégradation drastique des contextes dans lesquels les Casques bleus furent déployés changèrent rapidement la donne à cet égard. Les lacunes des opérations de paix en matière de renseignement opérationnel ont été dramatiquement mises en lumière au début de la décennie 1990 par les massacres de Srebrenica et par le génocide rwandais. Les rapports subséquents ont conduit, quelques années plus tard, aux premiers développements de structures dédiées au renseignement opérationnel. Par ailleurs, la section des 15 Affaires civiles a développé différents types d’interfaces entre les populations civiles et les missions de l’ONU en charge de la PoC afin d’optimiser les délais de réponse aux menaces de violence. Des progrès restent à accomplir, notamment en termes de coordination au sein des missions entre, d’une part, le JOC, qui traite essentiellement des menaces immédiates et, d’autre part, les unités de planification stratégique (SPU) qui abordent la PoC à un niveau beaucoup plus global (cadre politique, planification stratégique, optimisation de la gestion des ressources humaines et matérielles).

Certaines analyses ont mis en évidence le risque lié à une insuffisante dotation de ces unités en personnel. À l’inverse, il semble que dans le cas de la MINUSMA, le renforcement de la SPU et l’adoption d’une planification stratégique intégrée aient donné des résultats positifs en matière d’efficacité de la PoC. Un autre domaine dans lequel les opérations de paix ont certainement une marge de progression importante est celui de la collecte de données en vue de l’alerte rapide49. Les données d’origines diverses, en particulier les images satellitaires et les données géolocalisées demeurent sous-utilisées tant au niveau du siège que dans le cadre des missions. Il en va de même avec les moyens aériens de tous types. Au vu des développements les plus récents, on pense évidemment aussi aux drones de surveillance et d’observation dont l’usage reste encore marginal dans le cadre des missions de paix, tant par manque de capacité matérielle qu’en raison du déficit de personnel compétent pour la mise en œuvre des drones et pour l’interprétation des images qu’ils produisent.

Pourtant, l’utilisation de moyens aériens, et en particulier de transport aérien, a toujours permis aux missions d’atténuer la menace pesant sur les unités en opération. Au Mali, par exemple, un convoi pouvait mettre jusqu’à quatre semaines pour atteindre l’endroit le plus éloigné de la mission, avec un risque considérable d’embuscade ou d’attaque par engin explosif improvisé (EEI, ou IED en anglais). De tels risques ont incité certains pays fournisseurs de troupes (comme l’Égypte) à suspendre leurs activités au sein de la MINUSMA en juillet 2022 à la suite de la mort de sept soldats de la paix. Ce risque a conduit à une intensification des opérations aériennes de la Mission afin de maintenir les chaînes d’approvisionnement. Faute de moyens suffisants, ce niveau d’activité s’est avéré non viable à long terme alors même qu’il avait effectivement éliminé le risque d’attaque, améliorant ainsi considérablement la sûreté et la sécurité des forces déployées. Ainsi, au début de l’année 2023, la perte des capacités de connaissance de la situation tactique en raison du refus par le gouvernement malien d’autoriser des vols des drones d’observation dans son espace aérien a incité certains pays contributeurs de troupes à se retirer de la mission de l’ONU au Mali50. Cet épisode illustre la préoccupation croissante des pays contributeurs de troupes pour la sûreté de leurs contingents dans des contextes opérationnels à la volatilité accrue, notamment en raison des campagnes de désinformation qui visent à attenter à la réputation des Casques bleus. L’efficacité future des missions de paix, notamment en matière de protection des civils et de prévention des atrocités de masse, passe donc par des évolutions significatives dans la culture, la formation et les capacités en matière de renseignement opérationnel. De telles évolutions requièrent toutefois une très grande prudence, car la montée en gamme de capacités peut être perçue comme invasive par les parties et remettre en question le statut d’impartialité des Casques bleus aux yeux de ces dernières. C’est d’ailleurs bien ce dernier risque, tout autant que les difficultés à identifier les capacités adéquates, qui explique la relative lenteur des évolutions observées dans ce domaine au cours de la dernière décennie.

Prospective

Lorsque l’on envisage le futur des opérations de paix à moyen terme, plusieurs questions additionnelles se posent encore. Ainsi, si des opérations de stabilisation 61 ont été récemment mandatées pour contenir la violence par l’utilisation de la force contre des groupes armés non étatiques (RCA, Mali, RDC), il a pu être observé que ces processus contribuaient à la diffusion des pratiques illibérales de consolidation de la paix, notamment au travers de phénomènes d’instrumentalisation par les autorités en place des actions de soutien à la paix menées par l’ONU. Comme il est difficile pour l’ONU d’imaginer ne plus intervenir sur le territoire sous le contrôle de régimes autoritaires et irrespectueux des droits humains, il s’impose de réfléchir à des stratégies qui permettent d’éviter de tels effets collatéraux. Cette réflexion se doit en outre d’intégrer les critiques abondantes et documentées qui ont questionné les principes sous-jacents à la consolidation de la paix pratiquée par l’ONU. Trop standardisée, trop marquée par les valeurs libérales, cette approche s’est parfois révélée peu soluble au sein des communautés locales et a souvent échoué par manque d’appropriation par ces dernières comme dans le cas de l’Afghanistan, l’exemple le plus souvent cité par ces critiques de la « paix libérale ». En réaction, de nombreux observateurs des opérations de paix ont plaidé pour une approche plus pragmatique, moins doctrinale et donc davantage susceptible de s’adapter aux réalités locales tout étant en même temps moins ambitieuse. Au constat des résultats décevants du soutien à la paix au cours de la décennie écoulée, ils concluent logiquement qu’une contribution modeste à l’amélioration de la situation constitue sans doute un objectif plus raisonnable que celui de transformer complètement les structures politiques, économiques et sociales d’un pays entier comme y invite l’agenda classique de la paix libérale.

Si cette approche de type « position basse » (low profile) du soutien à la paix peut sembler séduisante, Roland Paris met en garde contre l’illusion que l’ONU, ou tout autre acteur, puisse conduire de telles actions tout en demeurant agnostique sur les fins recherchées et sur les valeurs qui sous-tendent celles-ci. Pour l’auteur canadien, la pratique du maintien de la paix a toujours incorporé un ensemble structuré de normes, de valeurs et de présupposés sur le mode d’organisation politique et sociale souhaitable pour une société. La question n’est donc pas de savoir si les opérations doivent ou non être articulées autour de valeurs et de normes de gouvernance, mais bien de déterminer quel modèle de gouvernance les opérations de paix doivent promouvoir dans l’avenir. Les choix seront d’autant plus cruciaux que l’on voit graduellement se constituer une coalition internationale plutôt favorable aux opérations de stabilité robustes, au sens où ladite coalition favorise l’usage de la force contre les acteurs opposés à l’autorité de l’État, indépendamment de la nature libérale ou illibérale du gouvernement en place.

Cette approche, dite « statiste » des opérations de paix connaît une popularité croissante en Afrique dont de nombreux gouvernements se montrent, tout à la fois assez critique vis-à-vis des composantes libérales des opérations de paix qu’ils perçoivent comme des immixtions aux relents colonialistes dans leur souveraineté tout en favorisant les dimensions robustes susceptibles de les débarrasser des opposants armés qui menacent leur autorité. La question posée par Roland Paris est donc essentielle : existe-t-il un cadre viable de consolidation de la paix qui rejetterait à la fois les ambitions démesurées du modèle libéral et le caractère répressif de l’étatisme autoritaire ?65 Une autre question essentielle que les opérations de paix rencontreront dans les années qui viennent est celle du consentement ; celui de l’État-hôte, indispensable, et celui des autres parties au conflit, souhaitable autant que possible, mais dont il faut parfois s’accommoder du caractère imparfait. Avec le temps et la propension croissante du Conseil de sécurité à déployer des Casques bleus dans des contextes complexes, une approche plus nuancée du consentement des parties s’est imposée face à la conception binaire qui a prévalu durant la période de la première génération d’opérations de maintien de la paix, selon la dénomination de l’époque. Pour autant, le travail de conceptualisation reste à parfaire et, corrélativement, la doctrine doit encore capitaliser sur celui-ci, car, trop souvent, on navigue à vue en fonction de la volatilité de la situation aux niveaux politique, opérationnel et tactique. Si la Doctrine Capstone de 2008 avait bien délimité le périmètre de compétence des opérations de l’ONU et donc, par contraste, clairement établi ce dont les Casques bleus ne pouvaient être chargés, elle n’avait en revanche pas structuré le domaine d’action des opérations de paix en fonction des différents cas de figure en matière de consentement imparfait, notamment dans le cas d’accords de paix non inclusifs. Une troisième évolution possible, mais en définitive assez incertaine a déjà été évoquée plus haut. Il s’agit du recours plus systématique aux opérations politiques spéciales, soit au lieu d’une OP soit en succession de telles opérations. Si cette voie devait s’avérer préférentielle dans le chef du Conseil de sécurité, il conviendrait alors d’en expliciter les principes, les contours et les objectifs en clarifiant notamment dans quelle mesure les principes habituels sur lesquels reposent les opérations de paix s’appliquent de la même manière à ce que deviendrait une modalité alternative habituelle. La quatrième interrogation porte sur une évolution post-libérale du maintien et de la consolidation de la paix. Les remises en causes de la critique de la paix libérale, l’attrait pour une approche plus pragmatique, moins ambitieuse et davantage en prise avec les réalités locales provoqueront-elles un tournant dans la façon dont l’ONU envisage le soutien à la paix ? Beaucoup sont enclins à le penser. En revanche, l’importance du virage est plus difficile à anticiper. En cette matière comme dans d’autres qui concerne les opérations de paix, on a certes beaucoup appris de ce qui ne fonctionne pas, mais cela ne délivre pas pour autant un modèle alternatif prêt à l’emploi. Savoir ce dont on doit se garder permet d’amorcer une bifurcation, mais ne dit rien en soi sur le cap à suivre.

Au premier rang de ces questions sans cesse remises en débat, on trouve sans contestation possible la question de l’usage de la force. Cantonné en principe à la stricte légitime défense dans le cadre des opérations de maintien de la paix dites traditionnelles ou de première génération, l’usage de la force a rapidement débordé de ce cadre au fur et à mesure des contraintes nouvelles imposées aux Casques bleus : cessez-le-feu non effectif, consentement instable des parties, volatilité de la situation politique, accord de paix non inclusif, nécessité de protéger les populations civiles, etc. La doctrine du Département des opérations de paix a dès lors connu des évolutions notables, passant en l’espace de soixante années de la doctrine initiale de la stricte légitime défense (1947) à la théorisation du maintien de la paix robuste dans la Doctrine Capstone (2008). À moyen terme, si l’on souhaite voir la force armée utilisée à bon escient au service de la défense de la paix et de la protection des populations civiles, il conviendra – au-delà des considérations nécessaires sur les capacités – de porter une attention soutenue à la question de la légitimité. Cette dernière n’est en effet pas seulement une condition de l’acceptabilité politique de l’usage de la force, elle en est aussi une des conditions de réussite opérationnelle66. L’articulation entre les objectifs politiques des opérations de paix et la légitimité des moyens qu’elles mettent en œuvre signale l’existence d’une éthique propre aux opérations de paix et doit aider à garder à l’esprit que, quels que soient les obstacles à l’élimination de la violence, l’absence de cette dernière ne constitue encore qu’une version appauvrie de la paix, une paix négative en somme. La paix positive, que l’on peut définir comme l’absence de conflictualité violente sinon permanente à tout le moins durable, demeure l’objectif qui doit être poursuivi par tous ceux qui prétendent œuvrer en faveur de la paix, donc l’ONU au premier chef. À cet égard, les études convergent pour mettre en évidence la supériorité des stratégies de prévention de conflits sur tout autre instrument et, au niveau sociétal, des politiques d’éducation, pour créer des situations de paix stables et durables68. Aujourd’hui comme demain, il convient de garder cette vérité à l’esprit avant de juger trop sévèrement les imperfections des opérations de paix.

Synthèse de Awa BA