Chronique d’un pays en suffocation, pris au piège de l’inaction politique, de l’hydre jihadiste et d’un isolement stratégique suicidaire.

Il plane aujourd’hui sur le Mali une ombre immense, celle d’un État qui vacille et d’un territoire livré aux vents contraires de l’insécurité, des ruptures d’approvisionnement et d’un pouvoir crispé. Autrefois perçu comme un pôle de stabilité relative dans le Sahel, le pays semble s’enfoncer chaque semaine davantage dans un labyrinthe dont nul ne distingue l’issue. Le spectre de l’Afghanistan des années 1990 n’est plus une métaphore outrancière : il devient, pour beaucoup, une inquiétante analogie. Fronts djihadistes multiples, capitale encerclée, économie paralysée, orgueil militaire érigé en doctrine d’État : les parallèles s’accumulent.

La pénurie devient arme de guerre

Depuis plusieurs semaines, le Mali vit au rythme d’un blocus du carburant imposé par les groupes affiliés au JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), coalition jihadiste liée à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce blocus — fait de routes coupées, de convois incendiés, de postes de contrôle clandestins — a révélé la fragilité des lignes logistiques de la nation. L’essence se fait rare, chaque litre devient un trésor, les files d’attente s’étirent comme des funérailles silencieuses.

Les conséquences sont dramatiques. L’économie informelle, poumon du pays, suffoque : artisans immobilisés, taxis et motos-taxis à l’arrêt, petites échoppes incapables de livrer. Les transports inter-urbains se raréfient, isolant davantage les localités déjà coupées du monde. Les hôpitaux ne peuvent maintenir leurs générateurs, mettant en danger les patients les plus vulnérables. Dans certains centres, on a recensé des interruptions d’oxygénation faute d’électricité. Les écoles ferment faute de pouvoir transporter enseignants et élèves. Un pays déjà fragilisé semble soudain figé.

Cette crise n’est pas un simple accident de parcours : elle est le signe d’un changement de stratégie des groupes jihadistes, passés d’attaques frontales à une guerre d’asphyxie économique. En sabotant l’approvisionnement en carburant, ils touchent le nerf vital du Mali moderne. Une armée peut continuer à patrouiller sans essence ? Une ambulance peut s’élancer sans carburant ? Un État peut gouverner sans transports opérationnels ? La réponse est non. Les jihadistes l’ont compris, la junte refuse de l’admettre.

La propagande remplace l’action

Face à ce blocus, la réaction gouvernementale oscille entre déni et gesticulation. Sur les plateaux de télévision contrôlés par le pouvoir, la pénurie est minimisée. Le chef de la junte, Assimi Goïta, enjoint la population à éviter les “déplacements inutiles”, une formule qui paraît presque insultante dans un contexte où chaque déplacement est souvent synonyme de survie économique.

Le Premier ministre, lui, promet d’aller chercher le carburant “avec une cuillère s’il le faut” : phrase absurde que certains communicants officiels ont tenté de transformer en prouesse de courage, alors qu’elle illustre plutôt l’absence de vision stratégique. La gestion logistique d’un état en guerre ne relève pas de gestes symboliques mais de politiques cohérentes, d’alliances solides, de corridors sécurisés, d’intelligence opérationnelle.

Sur la scène internationale, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop préfère nier la gravité du problème plutôt que de reconnaître la vulnérabilité. L’État s’enferme alors dans une narration victimaire, persuadé d’être la cible d’un complot extérieur. Cette posture, loin de rassurer, inquiète. Elle trahit une faiblesse analytique : l’incapacité à regarder la réalité en face, à adapter les réponses, à solliciter de l’aide au-delà des slogans souverainistes.

Economie immobile, espoir en panne

Le blocus du carburant n’est pas isolé : il intervient après des mois de détérioration progressive des conditions de vie. L’inflation galope, le prix des denrées importées explose, et les populations rurales — déjà prises entre la violence jihadiste et les représailles militaires — ne trouvent plus de débouchés pour leurs récoltes.

Dans les villes, la pollution sonore des générateurs privés diminuent. Non par amélioration, mais faute de carburant pour les faire fonctionner. Les coupures d’électricité prennent alors une dimension tragique. La chaleur écrasante devient insupportable sans ventilateurs, les denrées périssables pourrissent dans les réfrigérateurs vides.

Les Maliens, peuple résilient, avaient appris à vivre avec l’insécurité, les coupures de route, les attentats sporadiques. Mais la pénurie touche l’intime : la mobilité, la santé, l’alimentation, l’éducation. Elle brise ce que ni les balles ni les bombes n’avaient réussi à détruire : la confiance dans le lendemain.

La capitale comme forteresse assiégée

Pendant longtemps, Bamako était perçue comme un îlot de relative sécurité. Ce n’est plus le cas. Les axes nord, est et centre se ferment progressivement. Les convois qui alimentent la ville deviennent rares et risqués. Plusieurs analystes affirment que la capitale se retrouve aujourd’hui dans une situation quasi-insulaire, dépendante de corridors contrôlés, surveillés et taxés par des groupes armés.

L’encerclement n’est pas symbolique : il est territorial et psychologique. Les embuscades se rapprochent, les frontières de l’urbanité se rétractent. Certains quartiers de Bamako sont désormais qualifiés officieusement de zones grises, où les forces de l’ordre hésitent à patrouiller de nuit. L’atmosphère change : les Bamakois vivent dans une attente anxieuse, comme si le vent mauvais de la guerre civile pouvait souffler sur la capitale à tout instant.

La crainte d’un assaut du JNIM

Ce qui hante les esprits, de Bamako à Ouagadougou en passant par Niamey, c’est la possibilité d’un assaut surprise visant à prendre le pouvoir. Le souvenir de Kaboul 2021, tombée en quelques jours face aux talibans, nourrit les pires angoisses. Les jihadistes maliens observent, apprennent, adaptent. Ils maîtrisent la guerre asymétrique, exploitent les failles logistiques, et profitent d’un terrain social où la misère prépare le terrain au radicalisme.

Le JNIM ne cherche pas simplement à nuire ; il souhaite conquérir, administrer, imposer un ordre alternatif. Plusieurs localités rurales, notamment dans les régions de Mopti, Ségou ou Kidal, vivent déjà sous un régime de facto islamiste : justice expéditive, taxation, contrôle des mariages, interdits sociaux. C’est le modèle taliban, adapté au Sahel.

Le projet islamiste : instaurer un État confessionnel

Contrairement à certains groupes opportunistes, le JNIM s’inscrit dans une vision théologico-politique claire : l’instauration d’un État islamique au Mali. Les prêches clandestins se multiplient. Les réseaux de recrutement touchent les jeunes désœuvrés, frustrés par le manque d’emploi, lassés par la corruption des élites. On leur promet dignité, justice, identité, revanche contre l’injustice — et un salaire. Un cocktail explosif.

Dans les zones sous contrôle jihadiste, on observe : tribunaux islamiques, perception de la zakat (impôt religieux), fermeture des écoles laïques et destruction ou transformation de symboles étatiques.

Ce projet n’est pas fictif. Il est en cours. Et l’État malien, absorbé par sa propagande, réagit trop tard. Chaque village tombé devient une pièce de puzzle posée vers un État parallèle.

L’armée débordée, la junte isolée

Depuis le départ de la force Barkhane et de la MINUSMA, la junte avait promis une reprise de souveraineté. En réalité, cette sortie accélérée a exposé des zones entières auparavant protégées. Les mercenaires russes du groupe Wagner — rebaptisés par propagande — ne suffisent pas à combler les vides. Leur présence est coûteuse, circonscrite et souvent brutale. Plusieurs rapports les accusent d’exactions, renforçant ainsi le recrutement jihadiste.

L’armée malienne manque de mobilité aérienne, de renseignements fiables et de formation adaptée à une guerre contre-insurrectionnelle complexe. Le pouvoir refuse pourtant toute coopération internationale qui ne s’inscrit pas dans son récit idéologique.

Diplomatie isolée : l’orgueil comme doctrine

Sur le plan régional, la rupture avec la CEDEAO, la brouille avec les États voisins, la méfiance envers l’Union européenne et l’ONU isolent dangereusement le Mali. La junte se présente comme la gardienne de la souveraineté africaine contre un monde extérieur comploteur. Ce discours plaît à une partie de l’opinion, mais il prive le pays de ressources, de partenariats, de soutien logistique. Comme en Afghanistan dans les années 1990, l’isolement stratégique est la meilleure alliée de l’insurrection.

La guerre de l’information

La junte investit massivement dans la communication : influenceurs patriotiques, chaînes publiques instrumentalisées, discours enflammés… On célèbre des victoires militaires imaginaires, on cache les défaites, on insulte les voix dissidentes. Sur les réseaux sociaux, les critiques sont assimilées à de la trahison.

Cette domination médiatique masque mal la réalité. Chaque poste militaire perdu, chaque axe routier abandonné, chaque école fermée est une victoire objective du jihadisme. Le pouvoir préfère célébrer symboliquement que se battre stratégiquement.

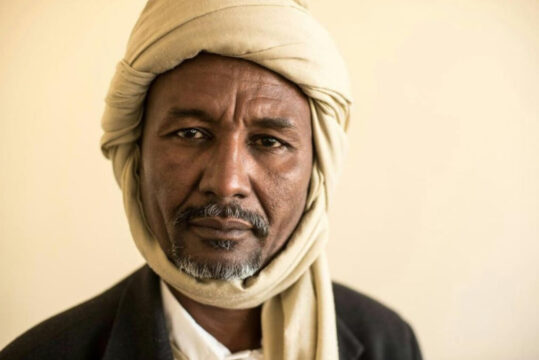

Le peuple au cœur de la tourmente

Au-delà des rapports militaires, c’est la population civile qui paie le prix le plus lourd : exodes internes massifs, pauvreté rurale extrême, déscolarisation croissante, pénuries alimentaires ponctuelles, hausse des taxes informelles et traumatismes psychologiques.

Des milliers de familles fuient les zones contestées pour venir s’entasser dans des périphéries urbaines déjà saturées. La pression démographique alimente la criminalité, le trafic, l’extrémisme.

Bamako dans la peur : quand la capitale cesse d’être un refuge

Dans les rues de la capitale, la tension est palpable. Les checkpoints se multiplient. Les rumeurs circulent : attaques imminentes, infiltration de cellules dormantes, complicité interne. Les services de renseignement arrêtent sporadiquement des suspects, mais rarement en communiquent les motifs. Cette opacité nourrit l’anxiété. La vie nocturne s’éteint, les motos-taxis diminuent. Une ville qui ne danse plus est une ville qui a peur.

Scénario du pire : la chute politique

Plusieurs analystes internationaux évoquent un scénario de rupture : progression rapide du JNIM vers la capitale, effondrement de la chaîne de commandement, infiltration interne et fuite précipitée de la classe dirigeante.

Ce n’est pas de la science-fiction : c’est ce qui s’est produit à Kaboul. L’histoire ne se répète jamais à l’identique, mais souvent en rimes.

Chaque semaine perdue augmente le prix du sursaut. L’effondrement étatique est un processus lent, imperceptible jusqu’au jour où il devient irréversible. Lorsque la capitale est encerclée, que l’économie s’arrête, que les services publics s’éteignent, le fossé devient abyssal.

Le Mali mérite mieux qu’une junte obsédée par son image. Il mérite mieux qu’un discours victimaire. Mieux qu’une propagande sans carburant, qu’un patriotisme de façade, qu’une souveraineté imaginaire. Il mérite un État lucide, courageux, humble, capable de tendre la main aux partenaires, de protéger ses citoyens, de regarder le danger sans trembler.

À Kaboul, les élites ont cru jusqu’au bout à l’indestructibilité de leur capitale. Puis tout s’est effondré, en quelques jours. L’histoire du Mali reste à écrire.

La page actuelle est sombre. Mais tant que l’encre n’a pas séché, il est encore temps de changer le scénario. Par Michel DIOUF