Au mois de février dernier, l’Union africaine a procédé au renouvellement des instances de sa Commission désormais dirigée par le djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. Dans une étude intitulée « Nouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf : Le désenchantement des pays membres », Benjamin AUGÉ, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (Ifri), fait une analyse conditions d’élection des deux têtes de la commission, avant d’examiner le processus de sélection des nouveaux membres de l’exécutif. L’auteur y a aussi montré ce que leur profil révèle de la nature du lien entre les pays membres et la commission, avant de revenir la relation qui a fortement évolué, au regard de l’ambition initiale de l’organisation qui a présidé à sa fondation, il y a 23 ans.

Selon les points phares de l’étude de Benjamin AUGÉ, au regard du profil des candidats aux postes de commissaires à l’Union africaine (UA), le désintérêt des chefs d’État africains pour l’organisation devient de plus en plus palpable. La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. Malgré son expérience, le duo choisi pour diriger l’institution devra naviguer dans une maison où les effets de la réforme de Paul Kagamé tardent à se faire sentir. La présidence angolaise du bureau de l’UA ouvre l’opportunité qu’un grand contributeur puisse en finir avec une série de mandats ternes et sans ambition.

Benjamin AUGÉ rappelle qu’une nouvelle commission de l’Union africaine (UA) a été élue mi-février dans une ambiance bien différente de l’élection de février 2021. Lors de ce scrutin, le président de la commission Moussa Faki Mahamat – ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre tchadien – avait été reconduit, sans concurrent. L’élection de 2021 fut la première à appliquer une partie de la réforme de Paul Kagamé, initiée en 2018. Elle imposait une commission réduite à huit membres au lieu de dix. Désormais, la commission de l’UA compte un président, un vice-président et six commissaires thématiques.

La nouvelle commission a été élue en deux temps. La présidence, la vice-présidence et quatre commissaires à la mi-février, puis deux commissaires (commissaires à l’éducation et au développement économique) qui devront être élus lors d’un conseil exécutif extraordinaire, organisé dans les prochaines semaines. Les postes déjà attribués, et les processus de sélections qui les ont précédés, offrent des indices de l’orientation que les 55 pays membres entendent donner au nouvel exécutif de l’organisation panafricaine.

Un président technocrate à la tête de l’UA

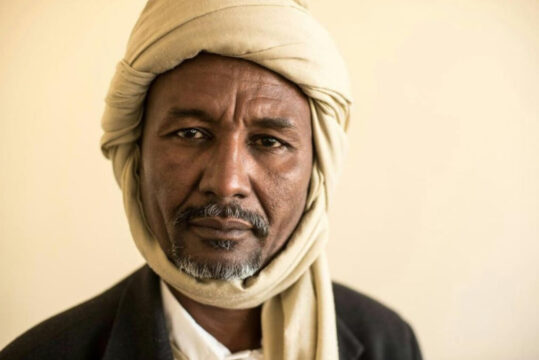

En croire le chercheur, la composition du nouveau duo (présidence et vice-présidence) aux commandes de la commission 2025-2029 a été incertaine jusqu’à la dernière minute. Sept tours (le maximum autorisé) auront été nécessaires pour connaître le vainqueur de la présidence. Trois candidats d’Afrique de l’Est, région choisie au préalable pour ce poste : Richard Randriamandrato (ex-ministre malgache des Affaires étrangères), Raila Odinga (ex-Premier ministre kenyan) et Mahamoud Ali Youssouf (ministre djiboutien des Affaires étrangères) s’affrontaient.

Si les deux derniers menaient la course, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), par solidarité, a soutenu le candidat malgache issu du même groupe régional. Après un premier tour serré entre le Kenyan (20 voix) et le Djiboutien (19 voix), le second tour a confirmé l’écart (Odinga : 22 ; Youssouf : 19). Au troisième, ce dernier a pris l’ascendant et l’a conservé, s’imposant au 7e et dernier tour avec 33 voix, soit plus des deux tiers des suffrages exprimés. À la suite du retrait du candidat malgache au 4e tour de l’élection, la quasi-totalité du bloc SADC s’est reportée sur Mahamoud Ali Youssouf, facilitant sa victoire.

Le résultat de cette élection présidentielle n’était pas écrit d’avance. La victoire de Mahamoud Ali Youssouf repose sur plusieurs facteurs déterminants.

Tout d’abord, en tant que ministre des Affaires étrangères – comme la plupart de ses prédécesseurs (Moussa Faki, Jean Ping, Nkosazana Dlamini-Zuma, Essy Amara) –, il maîtrise les rouages d’une institution qu’il connaît bien.

| Contrairement à un ancien chef d’État comme Alpha Oumar Konaré, il ne risquait pas d’adopter une posture d’égal à égal face aux chefs d’État, un point clé dans le choix des votants. D’autre part, son pays, Djibouti, est perçu comme moins menaçant que le Kenya par les autres |

membres, un atout stratégique. Enfin, sa parfaite maîtrise des langues de travail de l’UA (français, anglais, arabe) a joué en sa faveur. Il l’a encore démontré lors du débat de décembre à Addisles langues tout en exposant une vision claire de la coopération entre les organes de l’UA.

Il convient aussi de noter que, d’un point de vue géopolitique, Mahamoud Ali Youssouf bénéficiait d’un électorat multirégional du fait de son appartenance à l’Afrique de l’Est, tout en venant d’un pays francophone, membre de la Ligue arabe.

Les raisons d’une nouvelle déconvenue kenyane

Benjamin AUGÉ indique que huit ans après la défaite d’Amina Mohamed contre Moussa Faki en 2017, le Kenya et son président William Ruto ont déployé d’importants moyens pour assurer cette fois-ci la victoire de Raila Odinga. Des tournées de promotion ont été organisées dans toutes les régions africaines. Les services de renseignement kenyans ont également été mobilisés. Enfin, l’équipe de campagne d’Odinga, menée par Korir Sing’Oei, secrétaire général du ministère kenyan des Affaires étrangères, et Elkanah Odembo, ex-ambassadeur à Paris et Washington, ont œuvré sans relâche sous l’impulsion de William Ruto.

Au regard de ces moyens conséquents, il est légitime de s’interroger sur les raisons de l’échec kenyan pour le fauteuil de président de la commission. D’abord, le profil du candidat n’a pas suscité un grand enthousiasme. Opposant historique au caractère réputé inflexible lors de la présidence de Daniel Arap Moi (1978-2002), Raila Odinga n’a exercé le pouvoir que de 2008 à 2013, en tant que Premier ministre. Bien que son parti, Orange Democratic Movement (ODM) fasse partie de la coalition gouvernementale à Nairobi, son passé d’opposant intransigeant n’a pas facilité l’adhésion des chefs d’État du continent. D’autre part, son âge, 80 ans, et sa faible connaissance du fonctionnement de l’institution, mise en évidence lors du débat organisé début décembre au siège de l’UA et lors de la présentation avant le vote, ont renforcé les doutes sur sa capacité à guider l’institution d’Addis-Abeba. Enfin, Raila Odinga occupe depuis 2018 le poste de haut représentant pour le développement des infrastructures de l’UA, et son bilan reste particulièrement difficile à établir.

La défaite de Raila Odinga traduit aussi la volonté des chefs d’État africains d’éviter que la présidence de la commission ne soit parasitée par les affaires internes du pays dont vient le dirigeant de l’exécutif de l’UA. En effet, l’élection à la tête de l’UA de Raila Odinga, qui s’est présenté à cinq reprises aux élections présidentielles kenyanes, présentait le risque que celui-ci, trop lourdement impliqué dans le jeu politique kenyan, ne néglige ses fonctions de l’organisation continentale.

À titre d’exemple, Moussa Faki avait lui aussi été rattrapé par la politique interne du Tchad. Proposé en 2017 par Idriss Déby, Moussa Faki avait été vivement contesté après l’accession au pouvoir de Mahamat Idriss Déby en avril 2021, en raison de soupçons sur ses ambitions présidentielles à N’Djamena. Ainsi, miser sur Mahamoud Ali Youssouf, sans ambitions de succession d’Ismaïl Omar Guelleh à Djibouti, réduit le risque de voir l’UA paralysée par l’agenda de politique intérieur de son président.

La vice-présidence de l’UA, une lutte nord-africaine

Toujours en croire l’auteur, comme pour la présidence de la commission, il aura fallu sept tours pour élire, le 15 février, la nouvelle vice-présidente de la commission de l’UA, un poste réservé cette fois à la région Afrique du Nord. La fonction de vice-président inclut la supervision de l’administration, des finances, les ressources humaines ainsi que la mise en œuvre (délicate) de la réforme institutionnelle de l’UA. Notons que l’ancien ministre camerounais Pierre Moukoko Mbonjo dirige une unité consacrée à ce dossier au sein de présidence de la commission.

Plus tôt dans la journée, un homme avait été élu président de la commission, écartant ainsi tous les candidats masculins pour la vice-présidence. Trois femmes demeuraient alors en lice pour le poste : l’Algérienne Selma Malika Haddadi, la Marocaine Latifa Akharbach et l’Égyptienne Hannan Morsy.

Les luttes au sein de la région Afrique du Nord sont particulièrement acérées6, notamment en raison de l’antagonisme entre le Maroc et l’Algérie sur la question du Sahara occidental. Il y a dans le choix de la vice-présidente, comme pour les postes de commissaires, une dimension à la fois liée au pays et au candidat. Un citoyen algérien n’a jamais occupé le poste de président ni de vice-président de la commission depuis le passage de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) à l’UA en 2002. En revanche, l’Algérie est toujours parvenue à conserver un commissaire, qu’il soit en charge de paix et de sécurité (2002 à 2021) ou de l’éducation (2021-2025) – fonction occupée jusqu’à l’élection de février 2025 par le professeur Mohamed Belhocine.

Le Maroc, revenu au sein de l’UA en 2017, n’est jamais parvenu à faire élire l’un des siens à un poste de commissaire. Toutefois, l’ambassadeur Fathallah

| Sijilmassi occupe le poste, créé en 2022, de directeur général de la | |

| commission, qui doit coordonner et fluidifier le travail entre les départements des commissaires et les cabinets du président et du vice-président.

Le Maroc a fait le choix de présenter la candidature de Latifa Akharbach, sans expérience préalable en lien avec Addis-Abeba, au |

contraire de l’Algérienne Selma Malika Haddadi, ambassadrice à Addis-Abeba, et de l’Égyptienne Hannan Morsy, économiste en chef des Nations unies – Commission économique pour l’Afrique (UNECA). Sélectionnée par le palais royal, Latifa Akharbach a été secrétaire d’État aux affaires étrangères et ambassadrice à Tunis et à Sofia avant d’accéder à la présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle des médias au Maroc. Son profil expérimenté, mais assez éloigné des sujets de l’UA, a pu faire penser qu’une stratégie était à l’œuvre pour négocier d’autres postes au sein de l’organisation panafricaine pour le Maroc après l’élection, et que sa candidature n’avait pas forcément vocation à remporter les suffrages.

Les premiers tours de vote ont abouti à une égalité parfaite entre les candidates marocaine et algérienne (21 voix chacune). Dès le deuxième tour, une partie des 6 voix de la candidate égyptienne s’est reportée sur la candidate algérienne, qui l’a remporté avec 33 voix au septième tour. Malgré l’effritement diplomatique de l’Algérie bien visible sur question du Sahara occidental, sur laquelle de plus en plus de pays africains appuient désormais Rabat, Alger peut encore compter sur une partie significative de la SADC (l’Afrique du Sud et la Namibie en tête) et de pays abritant encore des ambassades de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). De plus, le profil de sa candidate, active auprès des ambassadeurs et directeurs de l’UA, a certainement été déterminant pour sa victoire.

L’élection des commissaires, une forme de désenchantement

Trois jours avant l’élection du duo à la tête de l’UA, le 12 février, les ministres des Affaires étrangères ont désigné quatre des six commissaires thématiques. Depuis 2021, les postes de commissaires aux affaires politiques, et à la paix et sécurité ont été fusionnés, tout comme ceux du commerce/industrie et des affaires économiques. Pour cette nouvelle commission, seules 35 candidatures ont été réceptionnées pour six postes. Le panel des éminents Africains, un par région — sauf l’Afrique du Nord, faute de consensus régional sur un représentant —, réunissait Paul Ngarambe (Burundi, Afrique centrale), Kongit Sinegiorgis (Éthiopie, Afrique de l’Est), Nozipho J. Mxakato-Diseko (Afrique du Sud, Afrique australe) et Patrick Hayford (Ghana, Afrique de l’Ouest). Il a évalué les CV et l’expérience des candidats avec l’appui du cabinet Oxford HR East Africa.

Sur les 35 candidatures envoyées8, 22 candidats n’ont pas atteint le seuil minimum requis de 70 % afin de poursuivre le processus. Ainsi, seuls 11 candidats ont été présentés le 12 février, après le retrait de l’un d’entre eux pour raison de santé et l’élimination d’un autre, classé sous le seuil de 70 % aux panels oraux. Avec moins de deux candidats par poste, la concurrence était limitée.

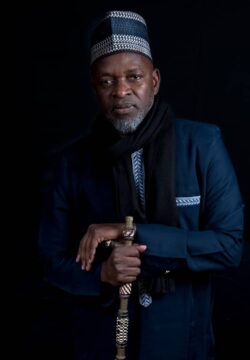

Par ailleurs, aucun candidat qualifié n’a pu être présenté en février pour le poste de commissaire au développement économique, au commerce, à l’industrie et à l’exploitation minière (DICM). Sa désignation a été reportée à un prochain Conseil exécutif extraordinaire. Aussi, parmi les cinq concurrents pour le poste en charge de l’agriculture, développement rural, économie bleue et environnement durable (ARBE), c’est le candidat venant d’Eswatini, Vilakazti Moses, qui l’a remporté avec 36 voix. Concernant le poste à l’éducation, science, technologie et innovation (ESTI), seuls deux candidats étaient en lice, sans aucune femme de la région concernée, alors qu’un équilibre de genre est requis. Par conséquent, l’élection a été reportée – alors même que le meilleur des 11 candidats, le Sud-africain Molapo Qhobela, avait obtenu un score de 91 %. Pour ce qui est de l’énergie et des infrastructures (IE), seuls deux candidats étaient en lice et c’est le Sud-africain Lerato Mataboge qui l’a emporté avec 41 voix. Pour la santé, les affaires humanitaires et le développement social (HHS), seulement deux candidats étaient en compétition et la Ghanéenne Amma A Twum-Amoa a remporté le poste avec 45 voix. Enfin, seul rescapé de l’équipe sortante, le Nigérian Bankole Adeoye a sauvé son poste stratégique de commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité (PAPS) avec 37 voix. Il n’avait qu’un seul concurrent venant de Centrafrique.

Il est pertinent de s’attarder sur le cas de Bankole Adeoye. En 2021, lors de sa première élection, le diplomate nigérian était le seul à avoir remporté son siège à l’unanimité des 55 voix. Or en quatre ans, il a perdu plus de 13 soutiens (6 membres suspendus inclus). L’ambassadeur nigérian a notamment conservé son siège à la faveur d’un nouvel accord régional des États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). À l’image du consensus de 2021, ce nouveau pacte n’assurait qu’aucun autre candidat masculin, en dehors de Bankole Adeoye, ne puisse briguer un poste de commissaire attribué à l’Afrique de l’Ouest. Représentant permanent du Nigeria à l’UA jusqu’en 2019, Bankole Adeoye a longtemps travaillé au siège du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) en Afrique du Sud. Premier titulaire du PAPS depuis la réforme, il n’est pas parvenu à convaincre tous les pays membres par sa gestion de certains dossiers sécuritaires. Soulignons d’ailleurs que le cabinet de Moussa Faki ne lui a pas facilité la tâche. En effet, le dernier directeur de cabinet du président de la commission, le Mauritanien Mohamed El Hacen Lebatt a été particulièrement actif sur les crises sécuritaires (notamment au Soudan), empêchant Bankole Adeoye d’être l’unique interlocuteur des organisations régionales sur les sujets politiques. De plus, son tropisme pour les processus électoraux l’a beaucoup mobilisé alors même que les crises sécuritaires au Sahel, dans les Grands Lacs, au Mozambique et dans la Corne de l’Afrique se sont multipliées.

Une analyse plus globale de cette élection des commissaires thématiques s’avère pertinente. Parmi les 11 candidats commissaires ayant pu aller jusqu’au bout du processus, un seul a été classé au-dessus de 90 %, cinq ont été classés au-dessus de 80 % et les autres ont été classés entre 70 et 80 %. La liste des 35 candidats, transmise en 2024 au cabinet de la conseillère juridique, chargé de la collecte des candidatures et de la pré-sélection avec le bureau de la vice-présidente, témoigne d’un intérêt limité des États membres pour l’institution. Après la procédure de vérification, seul un tiers des candidats ont pu concourir lors des votes. En 20219, 89 candidatures avaient été soumises et 58 avaient été jugées aptes à être présentées devant le panel des éminentes personnalités. Par la suite, 25 candidats avaient obtenu plus de 70 % et ont donc été conviés à poursuivre le processus. Leur nom avait ainsi été soumis au vote lors du comité exécutif de février 2021 soit deux fois et demie plus qu’en février 2025. L’affaiblissement des profils des candidats est particulièrement symptomatique de la volonté croissante des chefs d’État africains de cantonner l’institution à un rôle technique et non politique.

L’enseignement principal de cette dernière élection – il reste deux commissaires à élire pour compléter l’équipe – est que l’UA, dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière, l’UA fonctionnant encore aujourd’hui majoritairement avec les fonds des bailleurs, dont l’Union européenne prend une part importante. Alors que la commission sortante de Moussa Faki avait parié sur une forme de « modestie institutionnelle » comme nous l’avions souligné lors de notre dernier Briefing pour l’Ifri sorti en décembre 202110, ce nouvel exécutif risque de se cantonner à un rôle technique sans véritable dessein politique. Malgré l’expérience du nouveau duo dirigeant, les États membres semblent réduire le rôle de l’institution au strict minimum. Cela peut se résumer simplement : faiblement efficace, la commission de l’UA doit au moins veiller à ne pas nuire aux intérêts des États membres. Dans ce sens, avoir à sa tête deux technocrates, un ancien ministre des Affaires étrangères, une ancienne ambassadrice et un collège de commissaires dépourvu, comme en 2017 et 2021, de toute expérience ministérielle confère en théorie une forme de tranquillité pour les pays membres au sein desquels (et parfois entre lesquels) de profondes crises sont en cours.

Commission après commission, le projet initial d’un exécutif politique capable de prendre des décisions et d’utiliser toutes ses attributions, semble s’étioler. La tentative du président Moussa Faki d’accréditer en 2021 le représentant d’Israël comme membre observateur l’a cruellement rappelé. Bien que les textes autorisent le président de la commission à accréditer les États non africains auprès de l’UA, les principaux contributeurs (l’Algérie, le Nigeria et l’Afrique du Sud) ont contesté cette décision pourtant licite d’un point de vue juridique. Israël n’est désormais plus le bienvenu lors des sommets de l’organisation. Cette vision minimaliste du rôle de la commission de l’UA s’est accentuée avec la multiplication des crises institutionnelles (Tchad), coup d’États (Mali, Burkina Faso, Guinée, Gabon), difficultés post-électorales (Zimbabwe, Mozambique), conflits (Soudan, Tigray en Éthiopie, provinces anglophones au Cameroun). Dans aucun de ces cas, le conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA s’est imposé comme l’organe clé pour progresser vers des solutions de paix et de stabilité.

Synthèse de Awa BA