Dans le débat public, une confusion récurrente fausse souvent l’analyse du travail des médias : beaucoup de responsables politiques, de citoyens ou d’acteurs publics imputent au patron du groupe de presse la responsabilité directe du contenu publié par les journalistes de ce même groupe. Cette confusion, entretenue parfois par méconnaissance, parfois par stratégie, brouille la compréhension du fonctionnement réel des entreprises médiatiques modernes.

Or, dans tous les systèmes médiatiques professionnels qu’ils soient africains, européens ou américains une distinction fondamentale structure l’organisation interne : le patron de presse (propriétaire ou actionnaire principal) n’est pas un journaliste, ne fait pas partie de la rédaction, et n’intervient pas dans la production des contenus ; tandis que le journaliste, salarié ou indépendant, exerce son métier en toute autonomie éditoriale, soumis uniquement à la hiérarchie rédactionnelle et à la déontologie de la profession.

Comprendre cette distinction est essentiel pour analyser correctement la responsabilité de chacun et éviter les amalgames. Cet article vise donc à clarifier ces rôles, en s’appuyant sur des exemples concrets au Sénégal, en France et aux États-Unis.

Le patron de presse n’est pas membre de la rédaction

Dans l’organigramme classique d’un organe de presse professionnel on peut avoir une Direction générale, la rédaction ainsi que les services techniques et administratifs. En général, le patron de presse (ou bailleurs) occupe une fonction de représentation, en tant que président de conseil d’administration pour la majeure partie des cas. Dans d’autres exemple, le patron de presse s’occupe de la stratégie, du financement, des ressources humaines, des investissements, parfois de la ligne éditoriale générale. Toutefois, le patron de presse ne s’occupe nullement du contenu journalistique au quotidien. Aucun journaliste professionnel n’acceptera de subir l’influence de son patron qui est une personne étrangère à la rédaction. Les membres des rédactions sont des professionnels, formés et encadrés, qui produisent articles, reportages, chroniques, enquêtes ou émissions.

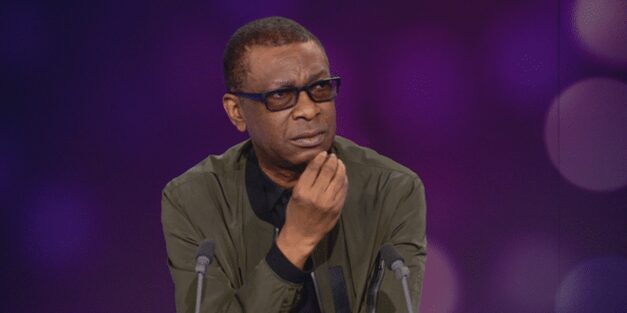

Par exemple au Groupe Futurs Média, (GFM), le patron Youssou NDOUR n’est pas un membre opérationnel de la rédaction. Il ne décide pas des angles, ne choisit pas les sujets, ne rédige pas les articles, ne valide pas les reportages avant publication. Cette séparation est une norme journalistique internationale, conçue pour protéger l’indépendance éditoriale.

Le journaliste indépendant ne se réfère pas au patron de presse dans son travail

Le journaliste, qu’il soit salarié ou freelance dispose d’une liberté éditoriale encadrée, non pas par la direction générale, mais plutôt par sa rédaction, son rédacteur en chef, son chef de desk, les chartes déontologiques et, surtout, les règles professionnelles. Le journaliste de la TFM, de la RFM ou de l’Observateur rend compte à son chef de service, pas à Youssou Ndour. C’est pareil partout ailleurs.

Même dans les groupes où le patron est une figure très médiatisée ou influente, les journalistes ne lui envoient pas leurs productions pour validation. Un journaliste d’investigation travaillant sur un dossier sensible ne contacte pas le fondateur du média pour lui demander l’autorisation de publier. Cela violerait les normes professionnelles. En d’autres termes, Babacar FALL n’avait pas demandé l’autorisation à Youssou NDOUR pour interviewer Madiambal DIAGNE sur «RFM Matin ». En outre, les propos de Bouba NDOUR sur l’émission «Jakarlo » n’engagent nullement Youssou NDOUR. Faire la part des choses est alors très utile.

Le journaliste indépendant travaille souvent à distance, via des plateformes de partage ou des conférences de rédaction auxquelles le propriétaire du groupe n’assiste pas. Il propose des sujets, mène ses enquêtes, vérifie ses sources, rédige ses textes et les livre au desk, où ils sont édités, relus et validés par les hiérarchies rédactionnelles, non capitalistiques.

Youssou NDOUR découvre le contenu de TFM, de RFM et de l’OBS comme tout le monde

Contrairement à une croyance très répandue, le patron de presse n’a pas un droit de regard anticipé sur chaque contenu. Dans la réalité quotidienne, il découvre les articles, les émissions ou les reportages en même temps que les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs.

C’est particulièrement vrai dans les groupes de presse modernes où les volumes de contenus sont très élevés sans compter les nombreuses rédactions, la vitesse de la production et les multiples supports : journal papier (Observateur), site web (Igfm.sn), radio (Rfm), télévision (Tmf)… Comment, en plus de son travail, Youssou NDOUR peut-il participer à la production dans toutes ces rédactions ?

Il est matériellement impossible pour le leader du «Super Etoile », de pré-lire ou de pré-visionner tout ce que produit son entreprise de presse. Et même s’il le voulait, la déontologie l’empêcherait d’intervenir.

Le cas de Youssou Ndour est particulièrement éclairant. Ses médias sont dirigés par des journalistes professionnels, indépendants dans leur travail. Youssou Ndour n’est ni rédacteur en chef, ni directeur de publication, ni éditorialiste. Il ne choisit pas les titres de l’Observateur. Il ne sélectionne pas les invités de TFM. Il ne décide pas des sujets traités à RFM. Il n’assiste pas aux conférences de rédaction. Son rôle est entrepreneurial, pas rédactionnel. Il est évident que Babacar FALL, Chérif DIA, Macoumba MBODJI, Assane GUEYE et les autres journalistes n’accepteraient jamais que Youssou NDOUR interfère dans leur travail de journaliste. Par conséquent, toutes les critiques contre le chanteur sont fondées. Elles sont l’auteur des acteurs politiques qui cherchent à ternir le travail remarquable des journalistes. La vérité c’est que l’Observateur, TFM et RFM ont toujours gêné les régimes politiques qui se sont succédé à la tête du pays. L’indépendance des journalistes étouffe la lucidité des dirigeants politiques qui trouvent le meilleur raccourci qui consiste à s’en prendre à Youssou NDOUR plus occupé par son art.

Parce qu’il est célèbre et visible, Youssou Ndour est souvent critiqué à tort lorsque des journalistes de son groupe publient un article, un reportage ou un commentaire jugé polémique. Or ces contenus sont produits par des journalistes diplômés, recrutés par les directions rédactionnelles, encadrés par leurs propres chefs et agissant selon leurs propres analyses professionnelles.

Le travail d’un chroniqueur radio ou d’un reporter de terrain n’engage pas personnellement le fondateur du média. Attribuer à Youssou Ndour les propos d’un journaliste équivaudrait à attribuer à un ministre les propos d’un fonctionnaire indépendant ou à un propriétaire d’immeuble les actes commis par un locataire. C’est un amalgame, mais surtout une méconnaissance du métier.

Depuis les années 2000, sous différents présidents du Sénégal Me Abdoulaye Wade, Macky Sall, et aujourd’hui Bassirou Diomaye Faye le même schéma se répète. Dès qu’un journaliste de Futurs Médias publie un contenu qui déplaît à un groupe politique, Youssou Ndour est pris pour cible.

Pourtant sous Wade, il n’intervenait pas dans la ligne des journalistes. Sous Macky Sall, malgré son passage au gouvernement puis sa démission, il n’a jamais dirigé la rédaction. Etant ministre, GFM entretenait une relation conflictuelle avec le gouvernement. Sous Diomaye Faye, les mêmes critiques persistent alors que la structure interne du groupe n’a pas changé.

Cette persistance montre que les critiques ne portent pas réellement sur la réalité du fonctionnement médiatique, mais plutôt sur des perceptions politiques, des stratégies de communication ou des tentatives d’intimidation symbolique.

Quelques exemples en France et aux États-Unis

La séparation entre patron de presse et rédaction est une norme mondiale. On retrouve des exemples similaires dans plusieurs pays.

En France

Xavier Niel, co-propriétaire du groupe Le Monde, n’écrit pas les articles du journal Le Monde. Les journalistes sont protégés par un statut interne empêchant toute intervention éditoriale d’un propriétaire. Vincent Bolloré, bien qu’accusé d’influence sur certaines lignes éditoriales, ne lit ni ne valide les contenus avant publication. Les journalistes, y compris critiques à son égard, publient en vertu de leur autonomie professionnelle (même si des tensions existent). Arnaud Lagardère n’écrivait pas dans Paris Match ou Europe 1 ; les équipes rédactionnelles fonctionnaient selon leur propre hiérarchie.

Aux États-Unis

Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, n’intervient pas dans les enquêtes du journal. Le Post a publié des investigations gênantes pour Amazon sans que Bezos ne puisse s’y opposer. Rupert Murdoch, bien que très influent, ne choisit pas chaque article publié dans ses journaux ou chaque reportage diffusé sur Fox News. Les rédactions ont leurs propres directions.

The New York Times, propriété des Sulzberger depuis des décennies, protège farouchement l’indépendance de ses journalistes, qui ne reçoivent pas d’instructions directes de la famille. Dans tous ces cas, confondre le travail des journalistes avec la responsabilité du propriétaire serait un non-sens professionnel.

Le travail du journaliste et le rôle du patron de presse sont deux fonctions radicalement différentes. L’un enquête, écrit, témoigne, informe ; l’autre administre, finance, soutient la structure. Les confondre revient à affaiblir la liberté de la presse et à personnaliser à tort des débats qui devraient rester professionnels.

Il est utile de comprendre que le patron de presse n’est pas membre de la rédaction, le journaliste indépendant ne se réfère pas à lui dans son travail. Le patron de presse découvre le contenu comme tout le monde. Et, il n’est pas responsable des opinions ou des analyses des reporters. L’exemple de Youssou Ndour souvent accusé à tort pour des contenus dont il n’est pas l’auteur illustre parfaitement cette réalité. Et les exemples internationaux montrent que cette confusion n’a aucune base professionnelle.

Pour défendre une presse libre, pluraliste et responsable, il faut commencer par comprendre qui fait quoi dans un média. C’est la condition indispensable pour éviter les amalgames, protéger les journalistes et renforcer la qualité du débat public. Michel DIOUF