Le Conflict Armament Research CAR a publié un rapport d’Avril 2025 intitulé : «À bout portant : Armes saisies auprès de groupes salafistes djihadistes dans le Sahel central ». Le document révèle la technique des groupes violents pour renforcer leur armement. Il a été remarqué que plusieurs armes qu’ils utilisent sont issues des forces armées nationales des pays touchés par la menace. A chaque attaque, ils tombent sur des cargaisons d’armes dans les camps abandonnés par les soldats en fuite.

Le Sahel central, qui comprend le Burkina Faso, le Mali et le Niger, traverse une longue période de troubles. Ces dernières années, des groupes salafistes djihadistes ont perpétré des attaques et étendu leur territoire dans toute la région, en dépit des efforts considérables déployés pour lutter contre le terrorisme.

Ces insurrections violentes déstabilisent les communautés, répandent l’insécurité et remettent sérieusement en question l’autorité de l’État. Alors que l’environnement sécuritaire se dégradait, les trois pays en question ont tous connu des coups d’État militaires depuis 2020, ainsi que le retrait corollaire des forces de sécurité internationales, y compris celui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) en 2023. En septembre 2023, les trois pays ont créé l’Alliance des États du Sahel et ont ainsi annoncé, en janvier 2024, leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).2 Les enquêteurs de terrain de Conflict Armament Research (CAR) répertorient et tracent les armes et munitions récupérés en Afrique de l’Ouest depuis 2015. En ce qui concerne les salafistes djihadistes dans le Sahel central, les enquêtes de CAR se sont portées spécifiquement sur quatre groupes armés non étatiques qui affirment leur allégeance à Al-Qaïda ou à l’État islamique (Da’esh), et sur certains des groupes qui leur sont affiliés.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a formellement identifié ces groupes comme étant des auteurs d’actes de terrorisme dans le Sahel central.

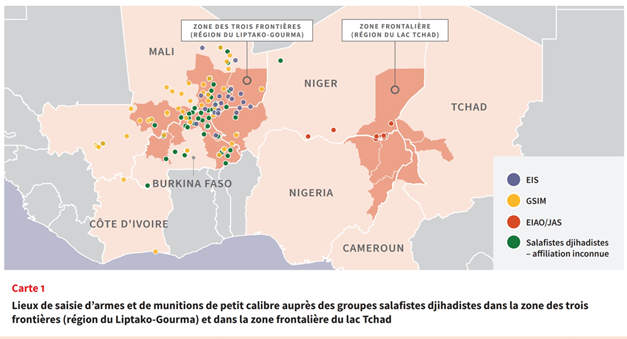

À ce titre, la fourniture, la vente ou le transfert d’armes et de matériel connexe à ces groupes sont interdits. Ces groupes opèrent dans deux régions différentes du Sahel central (Carte 1):

- Dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et l’ouest du Niger (région du Liptako-Gourma): » GSIM : Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) ; et » EIS : L’État islamique au Sahel;

- Dans le sud-est du Niger, principalement autour de la zone frontalière du lac Tchad : » EIAO : L’État islamique en Afrique de l›Ouest; et » JAS : Groupe Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’adati wal-Jihad (Groupe sunnite pour la prédication et le djihad), communément appelé « Boko Haram ».

Les données de CAR révèlent de fortes similitudes entre les arsenaux des différents groupes salafistes djihadistes opérant, d’une part, dans la zone des trois frontières du Liptako-Gourma partagée par le Burkina Faso, le Mali et l’ouest du Niger, et, d’autre part, dans la zone frontalière du lac Tchad, dans le sud-est du Niger. Cette observation peut sembler surprenante, étant donné que ces groupes sont parfois en conflit direct les uns avec les autres (voir l’Encadré 2 sur la page 6). Il n’existe cependant aucune preuve que ces groupes aient un accès direct à des armes provenant au-delà du Sahel central, ni que ces groupes aient établi des sources d’approvisionnement distinctes de celles dont disposent les autres acteurs armés illicites de la région. À l’inverse, ces groupes salafistes djihadistes exploitent généralement le matériel déjà disponible dans leurs zones d’opérations, notamment à travers des attaques contre des positions des forces de défense et de sécurité. En effet, les types et modèles d’armes récupérés auprès des groupes salafistes djihadistes correspondent à ce que CAR a déterminé comme étant plus largement caractéristique des circuits illicites régionaux. Deux points majeurs ressortent de l’analyse de CAR pour illustrer cette observation : premièrement, une forte dépendance aux fusils d’assaut de type Kalashnikov, et deuxièmement, une relative ancienneté de ces fusils, ainsi que des quantités limitées d’armes produites récemment.

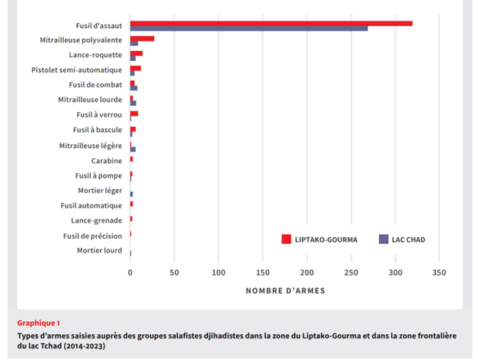

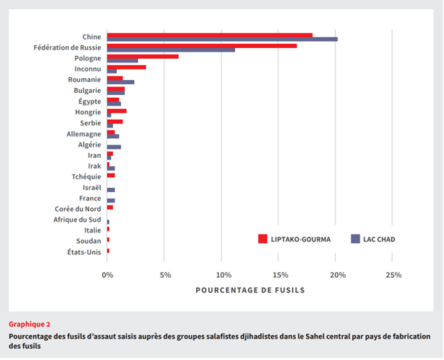

DÉPENDANCE AUX FUSILS D’ASSAUT DE TYPE KALASHNIKOV

Les armes saisies auprès des groupes salafistes djihadistes dans les deux régions sont presque exclusivement des armes de type militaire, telles que des fusils d’assaut, des fusils de combat, des lance-grenades, des mitrailleuses, des mortiers et des lance-roquettes. Comme mentionné dans le premier numéro de cette série, la grande majorité des munitions récupérées auprès de ces groupes correspond également à des calibres militaires (CAR, 2024).8 Les enquêteurs de CAR ont documenté 16 types d’armes différents dans cet échantillon. Comme le montre le Graphique 1, les fusils d’assaut sont de loin les armes les plus couramment saisies auprès des groupes salafistes djihadistes, représentant 78 pour cent des armes documentées dans la zone du Liptako-Gourma (320 sur 408) et 85 pour cent dans la zone frontalière du lac Tchad (269 sur 318). CAR a recensé plus de 40 modèles différents de fusils d’assaut fabriqués dans 20 pays distincts (voir Graphique 2 sur la page 6). La majorité de ces fusils d’assaut ont été fabriqués en Chine ou en Fédération de Russie (voir Graphique 2). 9 Les données de CAR sur le Sahel central montrent que les acteurs armés non affiliés au salafisme djihadiste— tels que des groupes criminels ou d’individus non autorisés—s’appuient aussi fortement sur des types d’armes similaires. Par exemple, les fusils d’assaut chinois représentent 38 pour cent des fusils d’assaut récupérés auprès des groupes salafistes djihadistes, contre 31 pour cent des fusils récupérés auprès d’autres acteurs illicites. De même, les proportions de fusils d’assaut russes sont presque identiques entre fusils associés aux salafistes djihadistes (28 pour cent) et fusils récupérés auprès d’autres acteurs (27 pour cent). Les trois modèles les plus fréquemment saisis auprès des groupes salafistes djihadistes étaient les mêmes dans la zone du Liptako-Gourma et dans la zone frontalière du lac Tchad : les Type 56 et Type 56-1 chinois, ainsi que l’AKM russe. Ces trois modèles sont extrêmement courants dans les pays dans lesquels CAR opère. Ils sont aussi utilisés par des forces armées et de sécurité en Afrique de l’Ouest, y compris dans le Sahel.

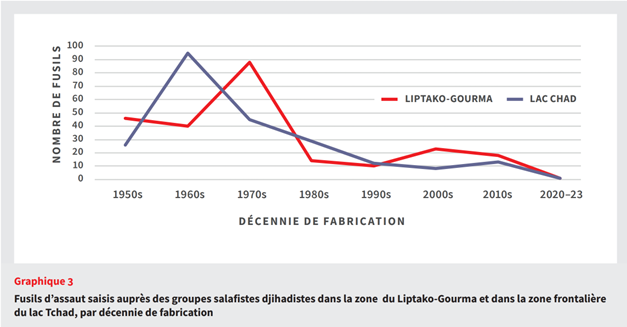

PRÉPONDÉRANCE D’ARMES VIEILLES DE PLUSIEURS DÉCENNIES

Comme illustré dans le Graphique 3, les groupes salafistes djihadistes opérant dans la zone du LiptakoGourma et la zone frontalière du lac Tchad utilisent généralement des fusils d’assaut datant de plusieurs décennies, produits en particulier dans les années 1960 et 1970. Les armes fabriquées récemment—celles produites et exportées dans la région après la chute du régime libyen en 2011—représentent une très faible proportion des armes documentées (voir l’Encadré 3). Bien que cette analyse semble indiquer, à première vue, que les salafistes djihadistes ont constitué leurs arsenaux de manière systématique sur plusieurs années—et que ces armes circulent illicitement dans la région depuis longtemps—certaines de ces armes datant de plusieurs décennies sont encore utilisées par les forces de sécurité de la région. Cela signifie que certains articles plus anciens ont pu être détournés de la garde étatique assez récemment. Contrairement aux armes répertoriées, plus de la moitié des munitions de petit calibre saisies auprès des salafistes djihadistes ont été fabriquées dans les dix années précédant leur récupération. Comme évoqué dans la première édition de cette série, une grande partie de ces munitions avait été fournies aux armées du Sahel central avant d’être détournée de leur garde (CAR, 2024).

ENCADRE 1 : BASE DE DONNÉES DE CAR SUR L’AFRIQUE DE L’OUEST

Entre 2015 et 2023, les enquêteurs de terrain de CAR ont documenté du matériel illicite saisi par les forces armées et de sécurité de huit pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria et Sénégal. À ce jour, CAR a principalement documenté du matériel saisi en relation avec des groupes salafistes djihadistes dans trois de ces pays : le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il s’agit également des pays d’Afrique de l’Ouest où CAR a documenté le plus grand échantillon de matériel illicite. Cette Perspective de la ligne de front ne prend en compte qu’une partie des armes que les forces de sécurité ont récupérées auprès des groupes salafistes djihadistes dans le Sahel central entre les années 2014 et 2023, à savoir le matériel auquel les enquêteurs de terrain de CAR ont pu obtenir un accès officiel à des fins d’inventaire.7 L’accès de CAR au matériel saisi varie en fonction des pays où l’organisation opère. Par exemple, en fonction de la faisabilité logistique et de la nature de ses partenariats avec les autorités nationales. En outre, une partie du matériel saisi lors d’opérations antiterroristes ou d’affrontements armés entre les forces de défense et les groupes salafistes djihadistes est soit détruit sur place après avoir été récupéré, soit redistribué pour équiper les troupes au front, plutôt que d’être systématiquement transféré aux autorités judiciaires ou d’enquête. Par conséquent, cette publication ne constitue pas une analyse définitive. En revanche, elle fournit la première analyse régionale fondée sur les données empiriques recueillies au cours d’une décennie de travail de terrain.

ENCADRE 2 : LES GROUPES SALAFISTES DJIHADISTES EN CONFLIT DANS LE SAHEL CENTRAL Mosaïque d’affiliations changeantes, de nombreux groupes salafistes djihadistes sont issus de scissions et de divisions avec d’autres groupes de la région. Ils se retrouvent ainsi parfois en conflit direct et ouvert les uns avec les autres, bien que certains rivaux forment des alliances locales et à court terme. Dans la zone des trois frontières du Liptako-Gourma entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les deux principaux groupes—le GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) et l’EIS (L’État islamique au Sahel)—défendent des idéologies et des modèles de gouvernance différents. Le GSIM a été formé par la fusion de quatre groupes, dont Al-Mourabitoun et Ansar Dine, et maintient son allégeance à Al-Qaïda. L’EIS – dont le nom a évolué – s’est scindé d’Al-Mourabitoun en 2015 et constitue la branche sahélienne de l’État islamique transnational (ACLED, 2023). Tout en rivalisant pour imposer leurs modèles divergents de gouvernance économique, politique et religieuse, le GSIM et l’EIS se battent pour le contrôle des territoires, des populations et des ressources. Rien qu’en 2019 et 2020, des centaines de combattants ont été tués au cours de 125 affrontements entre les deux groupes (Thompson, 2021). Les deux principaux groupes actifs dans la zone frontalière du lac Tchad—l’EIAO (L’État islamique en Afrique de l’Ouest) et JAS (Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad)—sont également opposés. Les conflits entre l’EIAO et le JAS se sont intensifiés en raison de divergences concernant la gouvernance et le traitement des civils. Selon l’International Crisis Group, « L’EIAO et JAS ont perdu plus de combattants dans leurs affrontements mutuels depuis 2021 que dans des confrontations avec les armées étatiques » (ICG, 2024).

ENCADRE 3 : ARMES FABRIQUÉES APRÈS 2011

Sur les 726 armes saisies auprès des groupes salafistes djihadistes dans le Sahel central et documentées par CAR, seules 34 ont été fabriquées après 2011. Cette date est significative dans le contexte des flux illicites d’armes dans la région, car elle correspond à la fois à la chute du régime de la Jamahiriya de Mouammar Kadhafi en Libye et aux premières phases du conflit ayant éclaté dans le nord du Mali en 2012—deux crises sécuritaires au cours desquelles de grandes quantités d’armes ont été détournées des stocks gouvernementaux. Les armes postérieures à 2011 représentent seulement 5 pour cent (20 armes) de l’échantillon de la zone du Liptako-Gourma et 4 pour cent (14 armes) de celui de la zone frontalière du lac Tchad. L’une de ces armes est un lance-roquettes ATGL-L2 portant le numéro de série KO 54 1080, fabriqué en Bulgarie en 2014 (voir Figure 1). CAR a tracé cet élément en coopération avec les autorités bulgares, qui ont confirmé que le lance-roquettes avait été exporté en 2015 en vertu d’un permis délivré la même année au bénéfice du Bureau du conseiller pour la sécurité nationale du Nigéria.11 Les forces nigériennes ont ensuite saisi cette arme en 2021 auprès de combattants locaux affiliés au JAS ou à l’EIAO dans la région de Diffa.

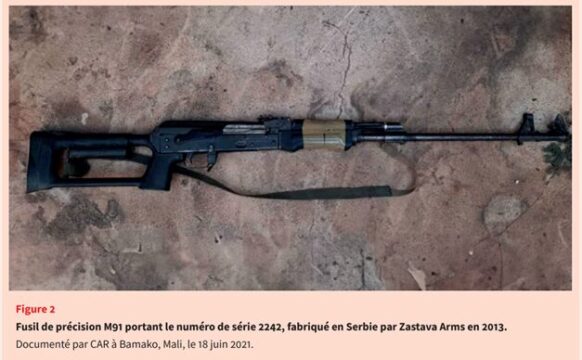

Séparément, les enquêteurs de CAR ont documenté un fusil de précision M91 portant le numéro de série 2242, fabriqué en Serbie par Zastava Arms en 2013 (voir Figure 2). Les forces internationales ont saisi le fusil auprès du GSIM au Mali en 2021, puis l’ont transféré aux forces armées maliennes. L’arme porte un marquage conforme aux dispositions de la Convention de la CEDEAO indiquant qu’elle a été importée pour dotation au sein des forces armées maliennes. Dans les deux cas, les États de la région avaient importé légalement ces armes, avant leur détournement vers le circuit illicite.

ACQUISITION D’ARMES LOCALISÉE ET OPPORTUNISTE

Les données de CAR montrent que les arsenaux des groupes salafistes djihadistes dans le Sahel central sont largement similaires à ceux d’autres acteurs illicites dans la région. L’homogénéité générale de l’échantillon collecté par CAR depuis 2015 suggère que les groupes salafistes djihadistes opèrent principalement sur les mêmes territoires que les autres utilisateurs illicites et puisent dans les mêmes sources d’approvisionnement. En tendant des embuscades aux patrouilles ou en s’attaquant aux postes isolés des forces de sécurité (acquisition opportuniste), et en exploitant la vulnérabilité d’un matériel facilement disponible dans leurs zones d’opération (acquisition localisée), les arsenaux de ces groupes tendent à refléter de plus en plus ceux des États dans lesquels ils opèrent (voir Encadré 4).

ENCADRE 4 : SIMILITUDES CONSTATÉES ENTRE LES ARMES DÉTENUES PAR LES GROUPES SALAFISTES DJIHADISTES ET CELLES DÉTENUES PAR LES FORCES ARMÉES ET DE SÉCURITÉ DES ÉTATS DANS LESQUELS ILS OPÈRENT.

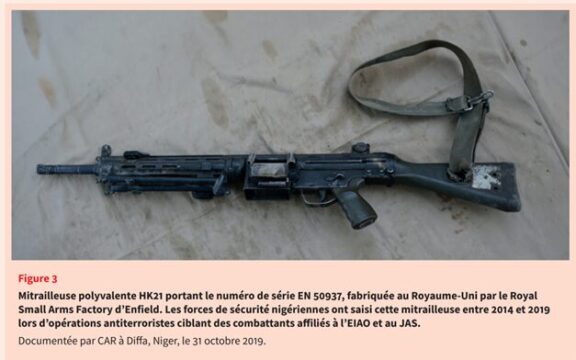

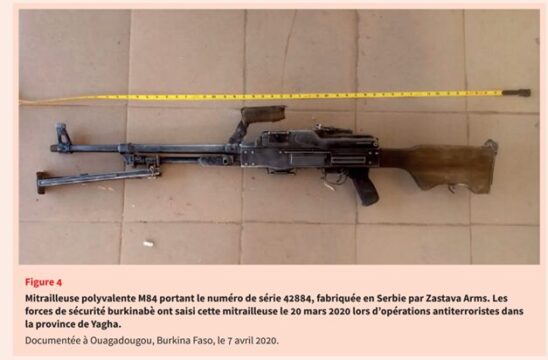

Depuis 2015, CAR a documenté un total de 53 mitrailleuses récupérées auprès des groupes salafistes djihadistes. Parmi celles-ci, 22 ont été saisies dans la zone frontalière du lac Tchad et 31 dans la zone du Liptako-Gourma. Quatorze des 20 modèles de mitrailleuses documentés par CAR n’ont été observés que dans l’une ou l’autre de ces deux régions. CAR a pu établir que certains de ces modèles étaient auparavant sous la garde des forces étatiques opérant dans la même région. Dans la zone frontalière du lac Tchad, par exemple, CAR a documenté quatre mitrailleuses polyvalentes de la série HK21—une fabriquée en France et trois au Royaume-Uni—après leur saisie auprès de combattants affiliés à l’EIAO ou au JAS dans la région de Diffa, au sud-est du Niger (CAR, 2022 ; voir Figure 3). Ces quatre armes provenaient très probablement des stocks nationaux d’un ou plusieurs pays frontaliers du lac Tchad, et CAR a pu confirmer qu’au moins une mitrailleuse avait été précédemment en dotation auprès de la garde nationale du Nigeria.12 CAR n’a pas documenté de mitrailleuses modèle HK21 dans la zone du Liptako-Gourma. De même, dans la zone du Liptako-Gourma, CAR a documenté quatre mitrailleuses polyvalentes serbes M84 saisies après trois attaques salafistes djihadistes, dont au moins une menée par le GSIM. CAR a pu confirmer qu’au moins trois des mitrailleuses M84 avaient été exportées au Burkina Faso en 2012 et 2019.13 CAR n’a pas documenté de mitrailleuses M84 parmi les armes saisies dans la zone frontalière du lac Tchad. Ces deux exemples mettent en évidence les raisons pour lesquelles les arsenaux des groupes salafistes djihadistes peuvent refléter les arsenaux des forces nationales dans les pays et régions où ils opèrent. Ces observations soulignent également le caractère localisé et opportuniste des activités d’approvisionnement de ces groupes.

ARMES DÉTOURNÉES DE LA GARDE DES PAYS DANS LA RÉGION

Un cinquième des armes saisies en lien avec l’activité des salafistes djihadistes dans le Sahel central a vraisemblablement été détourné de la garde de huit États d’Afrique du Nord et de l’Ouest.14 Ce pourcentage est certainement sous-estimé de manière significative. Il souligne néanmoins le caractère opportuniste des méthodes d’approvisionnement des salafistes djihadistes, qui s’appuient régulièrement sur les stocks des pays où ils opèrent. Dans la zone du Liptako-Gourma, CAR a déterminé que 22 pour cent des armes saisies auprès de l’EIS, du GSIM et d’autres groupes salafistes djihadistes provenaient de la garde des pays de la région—Burkina Faso, Mali et Niger. CAR a également identifié des pertes d’armes provenant de la garde des autorités en Côte d’Ivoire et au Liberia, au sud de la zone du Liptako-Gourma, ainsi que des stocks libyens au nord-est.15 Les données de CAR sur la zone frontalière du lac Tchad montrent qu’au moins 18 pour cent des armes saisies auprès de l’EIAO et du JAS sont liées à des détournements d’armes tenues sous la garde du Tchad, du Niger et du Nigéria, les trois pays bordant le lac Tchad. De plus, un petit nombre d’armes a été détourné de la Libye, du Mali, et du Rwanda.16 CAR fonde son évaluation sur trois facteurs clés, qu’il faut chercher à trianguler autant que possible.

Ces facteurs sont les suivants :

- les réponses aux demandes officielles de traçage soumises aux fabricants et exportateurs d’armes identifiés ;

- les informations partagées par les partenaires nationaux ;

- l’analyse des codes de marquages des armes.

Traçage

Dans la mesure du possible, CAR a formellement tracé les armes détournées que ses enquêteurs ont documentées dans le Sahel central. Le traçage est un outil essentiel des enquêtes de CAR ; les réponses des parties impliquées dans les transferts fournissent des informations cruciales sur le cycle de vie du matériel. CAR tient à remercier les gouvernements, entreprises et individus dont les réponses aux demandes de traçage et les informations complémentaires fournies ont été déterminantes pour ses enquêtes. Un exemple de traçage concerne deux fusils d’assaut bulgares AR-M1F de calibre 7,62 × 39 mm, documentés par CAR dans la région de Diffa, au Niger, le 5 mars 2022 (voir Figure 5). Les forces de sécurité ont saisi ces armes auprès de combattants affiliés à l’EIAO ou au JAS entre juin 2021 et mars 2022. Portant les numéros de série 1N 50 8616 et 1N 50 8771, ces fusils d’assaut ont été fabriqués en 2010. CAR a initié une procédure de traçage formelle auprès des autorités bulgares pour confirmer leur origine et leur route d’approvisionnement. Les autorités bulgares ont confirmé que les armes étaient d’origine bulgare et avaient été expédiées au Nigéria en 2015, avec le Bureau du conseiller national à la sécurité étant répertorié comme importateur et utilisateur final.

Informations partagées par les partenaires nationaux

CAR fournit également un soutien en matière de traçage à ses partenaires dans la région. Ce travail peut offrir des informations contextuelles supplémentaires sur le cycle de vie d’une arme donnée, notamment en établissant des liens avec des groupes salafistes djihadistes qui, autrement, pourraient passer inaperçus. C’est le cas du fusil d’assaut AKM de calibre 7,62 × 39 mm portant le numéro de série UR-2293-06, produit en 2006 et documenté par CAR en mars 2021 (voir Figure 6). Les forces de sécurité maliennes ont saisi ce fusil auprès d’un combattant présumé de l’EIS à Soudeheri, dans la région de Gao, dans le centre du Mali, en juin 2020. L’arme porte un code de marquage conforme aux dispositions de la Convention de la CEDEAO « BFPN UR-2293-06 », signalant qu’elle appartenait aux stocks de la Police Nationale du Burkina Faso.18 Les autorités burkinabè ont ensuite confirmé à CAR que l’arme avait été détournée de la garde de la Police Nationale à la suite d’une attaque terroriste contre le poste de police de Sebba, dans le nord-est du Burkina Faso, le 29 février 2020.19 Séparés de 200 km, Sebba au Burkina Faso et Soudeheri au Mali se trouvent dans les zones d’opération de divers groupes salafistes djihadistes actifs dans la zone du Liptako-Gourma.

Marquage régional des armes

Conformément à l’Article 18 de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, toutes les armes légères et de petit calibre doivent être marquées de manière unique et spécifique lors de leur fabrication ou de leur importation par un État membre de la CEDEAO. Cet article s’applique également aux armes détenues par les États avant l’entrée en vigueur de la Convention (CEDEAO, 2006).20 Ces marquages constituent pour les enquêteurs de CAR une source d’information essentielle pour déterminer la chaîne de possession d’une arme.

CAR a observé ces marquages le 10 février 2020 en documentant deux fusils d’assaut russes AK-103 de calibre 7,62 × 39 mm, produits en 2017 et portant les numéros de série 171153211 et 171167071.21 Les forces de sécurité burkinabè ont saisi ces armes auprès de combattants salafistes djihadistes présumés près de la ville de Dori, au Burkina Faso, entre décembre 2019 et février 2020. Dori se situe dans la région du Sahel au Burkina Faso, jouxtant la région de Gao, au centre du Mali. Ces deux régions constituent d’importantes zones d’opérations pour les groupes salafistes djihadistes actifs dans la zone du Liptako-Gourma. Les codes de marquage de la CEDEAO sur le côté droit de chaque boîte de culasse, indiquent que les armes ont été marquées lorsqu’elles appartenaient aux Forces armées maliennes (voir Figures 7 et 8). De manière similaire, le 22 mars 2022, les enquêteurs de CAR ont documenté le fusil d’assaut bulgare AR-M1F41 de calibre 7,62 × 39 mm, fabriqué en 2017 et portant le numéro de série KO 57 6251 (voir Figure 9).22 Le 15 juin 2021, les forces de sécurité maliennes ont saisi ce fusil auprès d’un combattant présumé de l’EIS dans les environs de Timétrine, dans la région de Kidal au Mali. Un marquage conforme à la convention de la CEDEAO est présent sur le côté droit de la boîte de culasse, arborant un logo de la CEDEAO ainsi que les lettres « NE-FAN », indiquant que l’arme a été marquée lorsqu’elle était sous la garde des Forces armées nigériennes, bien qu’aucun code n’identifie l’unité concernée.

CIRCULATION D’ARMES HÉRITÉES DE CONFLITS ANTÉRIEURS

La nature opportuniste de l’acquisition d’armes par les salafistes djihadistes dans le Sahel central se manifeste également par la présence dans leurs arsenaux d’armes héritées de conflits antérieurs. Ces armes continuent de circuler dans la région au-delà de leur utilisateur initial bien après la fin des conflits auxquels elles étaient associées, et en dépit du fait que les contextes et dynamiques politiques ayant initialement permis leur approvisionnement aient changé ou se soient atténués. Les salafistes djihadistes acquièrent généralement ces armes héritées de conflits antérieurs sur des marchés illicites, plutôt que par détournement direct auprès d’utilisateurs finaux autorisés. Utilisateurs initiaux Parmi les armes répertoriées par CAR dans le Sahel central figurent 26 fusils d’assaut Modèle 89-1 de calibre 7,62 × 39 mm saisis auprès de différents acteurs illicites au Niger. Ces fusils, fabriqués en 2001 par l’Entreprise de Construction Mécanique Khenchela en Algérie, portent tous des numéros de série d’un format de huit chiffres, débutant par « 0101 ». CAR a documenté 20 de ces fusils à Agadez après leur saisie en 2022 dans une cache d’armes appartenant au Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ), un groupe insurgé désormais dissous. Ce groupe était actif au Niger entre 2007 et 2009, mais non affilié au salafisme djihadiste. Les six fusils restants ont été saisis entre 2014 et 2019 dans des circonstances inconnues, auprès de combattants affiliés à l’EIAO ou au JAS dans la zone frontalière du lac Tchad.23 CAR estime qu’il est probable que les 26 fusils étaient précédemment sous la garde d’un seul État de la région, hypothèse étayée par l’absence de documentation d’autres fusils Modèle 89-1 dans la région. Dynamiques de conflit La chute de la Jamahiriya libyenne en 2011 a entraîné des flux importants de matériel à travers le Sahel central (CAR, 2016 ; 2022 ; voir Encadré 5). Cependant, cet effondrement a joué un rôle mineur dans la capacité des groupes salafistes djihadistes, tels que le GSIM, JAS et ceux affiliés à l’État islamique, à constituer leurs arsenaux. Seulement 7 pour cent des armes salafistes djihadistes répertoriées par CAR proviennent des stocks de la Jamahiriya. En outre, CAR n’a trouvé aucune preuve indiquant que les groupes salafistes djihadistes du Sahel central s’appuient systématiquement sur des sources d’approvisionnement à longue portée, y compris depuis la Libye. Les armes issues des stocks de la Jamahiriya présentes dans les arsenaux des groupes salafistes djihadistes proviennent vraisemblablement de marchés clandestins locaux.

GÉOGRAPHIE PLUTÔT QU’IDÉOLOGIE: COMPRENDRE LA DISTRIBUTION DES ARMES

L’analyse de CAR sur la répartition de séries et sous-séries spécifiques d’armes indique que la géographie—plutôt que l’idéologie ou l’allégeance—détermine la manière dont les différents groupes salafistes djihadistes du Sahel central accèdent à ces armes. Les groupes rivaux opérant sur un même territoire, tels que le GSIM et l’EIS, ont tendance à disposer d’arsenaux similaires. En revanche, l’EIS (actif dans la zone du Liptako-Gourma) et l’EIAO (dans la zone frontalière du lac Tchad) disposent d’armes appartenant à des séries et des sous-séries différentes, bien qu’ils soient idéologiquement affiliés. Il est crucial de noter qu’aucune preuve significative ne démontre que ces groupes liés partagent ou redistribuent systémiquement leurs armes ; chacun reste, pour l’instant, isolé dans le territoire qu’il cherche à contrôler.

L’analyse met en lumière trois dynamiques spécifiques:

- Une fois acquises par les groupes salafistes djihadistes, les armes tendent à rester sous leur contrôle étroit et ne sont généralement pas redistribuées au-delà du groupe lui-même.

- Il existe peu de preuves que des groupes salafistes djihadistes idéologiquement alignés opérant dans des régions différentes—comme les deux affiliés de l’État islamique, l’EIS et l’EIAO—échangent des armes entre eux.

- Dans certains cas, des groupes rivaux engagés dans un conflit actif—tels que le GSIM et l’EIS dans la zone du Liptako-Gourma—ont utilisé des armes de la même série, indiquant qu’ils s’appuient sur des mécanismes d’approvisionnement similaires.

CONTRÔLE STRICT DES ARMES OBTENUES

Dans son rapport de 2022 sur la crise sécuritaire du lac Tchad, CAR présente deux fusils d’assaut Type 56, tous deux fabriqués en Chine par l’usine d’État 313 et portant des numéros de série dont le format correspond à 520XXXX. Les forces de sécurité nigériennes ont saisi ces armes auprès de combattants affiliés à l’EIAO ou au JAS dans la région de Diffa, au sud-est du Niger (CAR, 2022, pp. 22–23). CAR a tracé ces deux fusils jusqu’aux stocks nationaux des forces armées nigérianes et établi qu’ils avaient été capturés lors de combats contre des combattants affiliés à l’EIAO ou au JAS entre 2013 et 2017.26 Entre 2017 et 2023, CAR a documenté un total de 11 fusils Type 56 issus de cette sous-série 520XXXX, tous fabriqués en Chine par l’usine d’État 313. Ces armes ont été saisies auprès de combattants affiliés à l’EIAO et au JAS entre 2014 et 2022, toutes dans la zone frontalière du lac Tchad (voir Carte 3).27 Il est à noter que CAR n’a documenté aucun fusil Type 56 de la même sous-série 520XXXXX ailleurs dans le Sahel central. Deux conclusions s’imposent. Premièrement, l’EIAO et le JAS ont réussi à maintenir un contrôle étroit sur leurs armes— qu’ils ont potentiellement acquis initialement il y a une décennie—dans des zones géographiques spécifiques. Deuxièmement, leurs combattants n’ont pas cherché à utiliser ces armes pour approvisionner d’autres acteurs, qu’ils soient affiliés ou non, en dehors de ces zones. Ces tendances semblent caractéristiques des groupes salafistes djihadistes, qui cherchent à garder un contrôle strict sur les armes détenues par leurs combattants. CAR n’a que rarement rencontré des armes saisies auprès d’acteurs criminels non affiliés, précédemment obtenues par des groupes salafistes djihadistes auprès des forces de sécurité régionales.28 L’une de ces armes est un fusil AKM saisi dans la région de Diffa, au Niger, en 2018. Ce fusil porte le numéro de série 1980 KR 2192 et est équipé d’un garde-main à quatre rails distinctif (voir Figure 10).29 CAR a identifié ce fusil comme provenant d’une unité de lutte contre le terrorisme d’un pays sahélien. L’unité elle-même a été créée en 2013, bien que le fusil ait plus de 40 ans, et son acquisition illicite par des combattants affiliés à l’EIAO ou au JAS est donc relativement récente. En 2018, cependant, les forces nigériennes ont récupéré le même AKM auprès d’un individu se livrant à des actes criminels mineurs. Bien qu’il soit possible que ce criminel ait entretenu des liens avec l’EIAO ou le JAS, aucune information n’est disponible sur les circonstances dans lesquelles l’arme est sortie du contrôle du groupe salafiste djihadiste qui la détenait.30 Bien que les données de CAR montrent que les salafistes djihadistes exercent généralement un contrôle strict sur leurs arsenaux, des enquêtes de terrain en cours suggèrent qu’il arrive que les groupes actifs dans la zone du Liptako-Gourma vendent des armes acquises pour obtenir des financements, notamment sous forme d’or. Ces fonds peuvent servir à payer des militants ou à acquérir des fournitures et du matériel.31 Parallèlement à l’explosion de la demande locale d’armes légères et à la croissance de l’exploitation artisanale de l’or, cette pratique pourrait accroître la circulation illicite d’armes détournées des stocks gouvernementaux audelà des cercles salafistes djihadistes. Des enquêtes supplémentaires sur le terrain, en partenariat avec les autorités sahéliennes, sont nécessaires pour quantifier et cartographier précisément ce phénomène.

Fusils d’assaut AKM CAR a documenté cinq fusils d’assaut russes AKM produits par Izhmash en 1974 dont les numéros de série sont conformes au format 26XXXX.36 Ces armes ont été saisies par les forces de sécurité auprès de différents groupes salafistes djihadistes dans la région des trois frontières (Mali et Burkina Faso) entre 2018 et 2020. Un fusil a ainsi été saisi auprès d’Ansar Dine – membre fondateur du GSIM, deux auprès de l’EIS, et deux autres lors d’attaques coordonnées par des groupes djihadistes dont l’allégeance exacte n’a pas pu être déterminée. Aucun fusil AKM avec un numéro de série conforme au format 26XXXX n’a été documenté ailleurs que dans la zone du LiptakoGourma par CAR. La même conclusion s’applique pour les fusils AKM russes dont les numéros de série sont conformes au format THXXXX. CAR a documenté cinq de ces armes, toutes saisies auprès de combattants affiliés à l’EIAO ou au JAS dans la zone frontalière du lac Tchad, plus précisément dans la région de Diffa au Niger, entre 2014 et 2022. Aucun fusil AKM avec un numéro de série conforme au format THXXXX n’a été documenté ailleurs que dans la zone frontalière du lac Tchad par CAR (voir Carte 4).

ARSENAUX COMPARABLES CHEZ LES RIVAUX SALAFISTES DJIHADISTES OPÉRANT DANS UNE MÊME RÉGION.

Dans les régions où les salafistes djihadistes s’appuient sur des sources d’armes locales, les groupes rivaux finissent par disposer d’arsenaux similaires. Dans la zone du Liptako-Gourma, l’arsenal de l’EIS ressemble davantage à celui de son rival local, le GSIM, qu’à celui de son affilié, l’EIAO, qui opère dans la zone frontalière du lac Tchad. Entre 2018 et 2023, les forces de sécurité ont saisi 15 fusils d’assaut Type 56 dans la zone du Liptako-Gourma, dont cinq ont été identifiés comme provenant de groupes salafistes djihadistes : deux de l’EIS, deux du GSIM et un d’un groupe salafiste djihadiste non identifié.38 Ayant documenté l’ensemble des 15 fusils, dont tous les numéros de série sont conformes au format 375XXXX, CAR estime qu’ils proviennent tous des stocks d’un des trois pays de la zone du Liptako-Gourma.39 Étant donné que l’EIS et le GSIM opèrent sur le même territoire et se disputent l’accès aux mêmes sources d’armement, ils n’ont probablement pas acquis ces armes dans le cadre d’un effort commun. Il est plus probable que chaque groupe ait attaqué séparément des unités distinctes d’une force de sécurité nationale. Un autre exemple met en lumière les similitudes entre les arsenaux de groupes rivaux opérant sur un même territoire. Le 2 mars 2018, des combattants du GSIM ont mené une attaque complexe contre l’ambassade de France à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une des armes récupérées après l’attaque était un fusil d’assaut Type 56 portant le numéro de série 3772659.40 Quatre ans plus tard, des forces maliennes et internationales, opérant dans le cadre de la Task Force Takuba, ont arrêté 20 membres de l’EIS et confisqué des armes à Indélimane, dans la région de Ménaka, à l’est du Mali. Une des armes saisies était un fusil Type 56 dont le numéro de série était séparé de seulement 101 unités de l’arme utilisée par le GSIM lors de l’attaque contre l’ambassade de France (voir Figure 11). Les deux armes ont probablement été détournées de la garde d’un État de la région.41 Les données de CAR montrent que les groupes salafistes djihadistes sont fortement dépendants des sources locales d’armes dans leurs zones d’opérations. L’analyse de la répartition des fusils d’assaut les plus courants montre que les arsenaux des groupes opérant dans la zone du Liptako-Gourma diffèrent systémiquement de ceux des groupes opérant dans la zone frontalière du lac Tchad. Dans la majorité des cas, des séries et sous-séries spécifiques de modèles d’armes sont disponibles dans une région, mais pas dans l’autre. La quasi-absence de lien matériel entre les deux régions illustre le caractère fortement localisé des approvisionnements des groupes salafistes djihadistes et leur dépendance aux ressources immédiatement disponibles sur place. Cela met également en évidence l’absence significative de transferts d’armes entre des groupes idéologiquement affiliés opérant dans des régions différentes, tels que l’EIS dans la zone du Liptako-Gourma et l’EIAO dans la zone frontalière du lac Tchad. CAR n’a connaissance que d’un seul exemple où des armes appartenant à la même sous-série et aux numéros de série très proches ont été saisies auprès d’éléments affiliés à l’EIS et à l’EIAO (voir Encadré 6). Cette exception rare soulève la possibilité d’une source d’approvisionnement commune ou de transferts entre ces groupes.

ENCADRE 6 : PREMIERS SIGNES DE CHEVAUCHEMENT POTENTIEL ENTRE LES ARSENAUX DE L’EIS ET DE L’EIAO

Deux récentes saisies pourraient fournir les premiers indices d’un chevauchement entre les arsenaux de l’EIS et de l’EIAO. Avant 2023, CAR n’avait documenté des fusils d’assaut Type 56, fabriqués par l’usine d’État 313 en Chine, qu’après leur saisie auprès de combattants affiliés à l’EIAO et au JAS dans la zone frontalière du lac Tchad. Les enquêteurs de CAR ont documenté 61 fusils de ce type, tous saisis dans le sud-est et le sud du Niger. En 2023, pour la première fois, CAR a documenté deux de ces fusils dans la zone du Liptako-Gourma : l’un à Ayorou, dans l’ouest du Niger, et l’autre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le fusil saisi auprès de combattants de l’EIS à Ayorou, le 22 juin 2023, porte le numéro de série 5719116.43 Ce numéro est distant de seulement 553 unités de celui d’un fusil récupéré auprès de l’EIAO à Diffa, au Niger (5719669) (voir Figure 12).44 De même, le fusil documenté à Ouagadougou, le 18 octobre 2023, porte le numéro de série 5718974,45 séparé de seulement 142 unités du numéro de série du fusil saisi à Ayorou quatre mois plus tôt (voir Figure 13). À ce jour, ce sont les seules armes dans la base de données de CAR qui suggèrent un chevauchement des arsenaux entre l’EIS dans la zone du LiptakoGourma et l’EIAO dans la zone frontalière du lac Tchad. Un suivi sur le terrain et une analyse approfondie permettront de déterminer si cet exemple est une anomalie ou fait partie d’une nouvelle tendance. A SUIVRE. RAPPORT REALISE PAR LE Conflict Armament Research (CAR)