Le Conseil de sécurité qui a prorogé jusqu’au 30 juin 2023 le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a prié le Secrétaire général de lui faire rapport tous les trois mois sur la suite donnée à ladite résolution. La synthèse du présent document décrit les faits nouveaux survenus au Mali depuis la publication du précédent rapport (S/2022/446), en date du 2 juin 2022, en abordant notamment la situation politique, économique et humanitaire du pays.

Sur les événements politiques marquants, le Secrétaire général, dans son rapport, souligne que la période de référence s’est caractérisée par des progrès politiques importants au regard des priorités stratégiques de la MINUSMA. L’accord entre les autorités maliennes et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la prolongation du calendrier de la transition a permis la levée partielle des sanctions imposées au Mali et la reprise du processus de réforme. La tenue de la réunion de décision de haut niveau tant attendue a conduit à un consensus entre les parties sur les principaux aspects en suspens du processus de paix. Dans le centre du pays, alors que l’insécurité continue de compromettre la restauration de l’autorité de l’État, l’adoption par le Gouvernement de la stratégie de stabilisation des régions du Centre a constitué une étape importante. Sa mise en œuvre intégrale permettrait d’apporter une réponse globale à la situation actuelle.

Transition politique

Dans son communiqué final, publié à l’issue de sa soixante et unième session ordinaire, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement a pris note du calendrier de transition soumis par les autorités maliennes, lequel prolonge la transition jusqu’à la fin mars 2024. Elle a décidé, sur cette base de lever les sanctions économiques et financières imposées le 9 janvier 2022, tout en maintenant certaines sanctions institutionnelles et des sanctions contre certains individus et groupes. Cette décision a été prise à l’issue de discussions approfondies tenues lors du Sommet extraordinaire de la CEDEAO du 4 juin et des efforts ultérieurs consentis par le Médiateur de la CEDEAO pour le Mali (l’ancien Président du Nigéria, Goodluck Ebele Jonathan) et le comité local de suivi de la transition (composé de l’Union africaine, de la CEDEAO et de la MINUSMA) pour concilier la demande du Mali de prolonger la transition de 24 mois et les déclarations antérieures de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement à ce sujet.

La marche à suivre convenue s’inscrit dans le contexte d’un décret du 6 juin signé par le Président de la Transition, le colonel AssimiGoïta, officialisant une prolongation de la transition pour une période de 24 mois à compter du 26 mars 2022. Cette prolongation a été critiquée par la Commission de la CEDEAO et certaines parties prenantes maliennes comme étant unilatérale, mais elle a cependant été assortie d’une série de décisions des autorités de transition. Le 10 juin, le Président de la Transition a publié un décret portant création d’une commission chargée d’élaborer et de soumettre un avant-projet de constitution qui sera examiné par le Conseil des ministres plus tard en 2022. Nommés le 29 juin, ses 25 membres, dont 5 femmes, ont entamé une série de consultations avec un large éventail de parties prenantes, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile et les mouvements signataires. Ils ont également tenu, dans les capitales régionales, des consultations avec les forces vives composées en particulier de représentantes et représentantes des partis politiques, de la société civile et des groupes armés participant au processus de paix, avec le soutien logistique de la MINUSMA, ainsi que dans le district de Bamako.

L’adoption le 17 juin de la Loi électorale par le Conseil national de transition

(115 membres sur 121 ayant voté pour) a représenté un autre jalon important. Le Président de la Transition a promulgué la Loi le 24 juin. À l’exception du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces patriotiques, qui a contesté la nouvelle loi pour des raisons de procédure et de fond, les acteurs politiques et les membres de la société civile, ainsi que les mouvements signataires, l’ont saluée, soulignant l’approche inclusive adoptée par le Conseil. Il est à noter que certaines dispositions du texte, notamment celles relatives au mode de scrutin majoritaire, devraient faciliter la représentation des femmes à l’Assemblée nationale, conformément à la loi malienne n° 2015-052 par laquelle un quota minimum de 30 % de femmes a été instauré dans les institutions nationales. Du 12 juillet au 2 septembre, le Conseil, avec le soutien de la MINUSMA et de l’équipe de pays des Nations Unies, a diffusé la Loi électorale dans les 19 régions et dans le district de Bamako.

Le 28 juin, le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation a également convoqué une réunion du cadre de concertation nationale sur la réforme et les processus électoraux. Plusieurs chefs de partis politiques ont assisté à la réunion, estimant qu’il s’agissait d’une initiative opportune pour favoriser le dialogue. Mécanisme établi de longue date pour les questions électorales, le cadre de concertation ne s’était pas réuni depuis le 4 mars 2021. De plus, son format a été élargi par une décision ministérielle du 22 juin, afin d’y inclure des discussions sur les réformes politiques et institutionnelles.

Parallèlement, le 17 juin, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale a organisé une réunion avec le comité local de suivi de la transition pour discuter du mécanisme de suivi du retour à l’ordre constitutionnel. Le 22 juin, un arrêté ministériel conjoint a été signé, portant création de la Commission de suivi du calendrier des réformes politiques et institutionnelles sous l’égide du Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation. La Commission est constituée d’un mécanisme à deux niveaux : le Comité directeur qui doit se réunir tous les mois et comprendra les ministres maliens compétents et des représentantes et représentants de la CEDEAO, de l’Union africaine et de la MINUSMA, et le Comité technique, qui doit se réunir chaque semaine et est composé d’experts et expertes des entités susmentionnées. Les rapports d’activité de la Commission guideront les décisions futures de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.

Les 23 et 24 juin, le Médiateur de la CEDEAO s’est rendu à Bamako pour évaluer les progrès réalisés sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel, notamment le mécanisme de suivi du respect du calendrier électoral. À la suite des discussions avec le Médiateur, il a été convenu que le mécanisme de suivi envisagé serait assorti de visites régulières du Médiateur et complété par la réactivation du groupe d’appui et de suivi de la transition dirigé par l’Union africaine, la CEDEAO et le Mali. 9. La visite du Médiateur et son rapport y afférent ont servi de base aux décisions prises lors de la soixante et unième session ordinaire tenue à Accra. À cette occasion, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement a pris note des progrès accomplis par le Mali, approuvé le mécanisme conjoint de surveillance et de suivi du respect du calendrier de transition et décidé de lever les sanctions économiques et financières qui étaient en vigueur depuis le 9 janvier 2022. Les sanctions individuelles imposées le 7 novembre 2021 et la suspension du Mali des instances décisionnelles de la CEDEAO ont été maintenues dans l’attente de nouveaux progrès relatifs à la transition. La Conférence a en outre réaffirmé que, conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et à la Charte de la transition, aucun membre des autorités de transition ne serait autorisé à participer aux élections organisées pour rétablir l’ordre constitutionnel.

Après la session, les activités visant à rendre opérationnelle l’Autorité indépendante de gestion des élections se sont poursuivies. Le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation a consulté les partis politiques, le 21 juillet, et des représentantes et représentants de la société civile, le 22 juillet, afin de discuter des procédures de nomination des membres du conseil d’administration de la Haute Autorité. Toutefois, en l’absence de consensus sur les modalités de sélection, le Ministère a procédé à un tirage au sort pour les 15 sièges et, le 22 août, des représentantes et représentants de partis politiques et d’organisations de la société civile ont été présélectionnés. Certains grands partis politiques ont refusé de participer au tirage au sort au motif que la méthode choisie était contraire à la Loi électorale.

La Commission de suivi du calendrier des réformes politiques et institutionnelles a également été inaugurée le 21 juillet à Bamako, en présence du Médiateur de la CEDEAO, avec la tenue d’une première réunion du Comité directeur. Le Comité technique, quant à lui, a tenu sa première réunion le 25 août et le Comité directeur a convoqué sa deuxième session le 31 août. En outre, le groupe d’appui et de suivi a tenu sa troisième réunion le 6 septembre à Lomé.

Conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, les autorités de transition ont engagé un programme de réformes plus large, qu’elles jugent nécessaire pour remédier aux carences présentes depuis longtemps dans la gouvernance du pays. Il s’agit notamment de l’adoption, le 15 juin, du cadre stratégique révisé pour la reconstruction de l’État (2022-2031) et de son plan d’action connexe pour 2022-2026. Le 29 juin, le Président de la Transition a formé un comité indépendant de suivi et d’évaluation chargé d’assurer le suivi des recommandations issues des Assises nationales. Le comité, composé de 34 membres, dont 6 femmes, a officiellement pris ses fonctions le 19 juillet. En outre, le 21 juillet, le Président de la Transition a signé un décret portant agrandissement de la composition du Conseil national de transition, lui ajoutant 26 sièges, conformément à la Charte révisée de la transition, qui avait été approuvée en février 2022.

Le 22 août, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a été nommé Premier Ministre par intérim. Cette décision a suivi l’annonce faite, le 13 août, que, pour raisons de santé, le Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga se retirait en congé de maladie.

Accord pour la paix et la réconciliation au Mali

Le rapport du Secrétaire général souligne que dans un contexte marqué par la lenteur de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la MINUSMA a poursuivi son dialogue avec les autorités de transition et les mouvements signataires, notamment dans le cadre de la médiation internationale. Elle a axé ses activités sur l’organisation de la réunion de décision de haut niveau, dont la tenue avait été convenue le 5 octobre 2021 lors de la quarante-cinquième session du Comité de suivi de l’Accord.

La réunion de décision de haut niveau a eu lieu du 1er au 5 août à Bamako. Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été présidées par le Premier Ministre, en présence de plusieurs ministres, du Haut représentant du Président de la Transition pour la mise en œuvre de l’Accord et des dirigeants des mouvements signataires. Les membres de l’équipe de médiation internationale et l’Observateur indépendant étaient également présents. Les parties maliennes ont convenu de l’intégration, en deux phases, de 26 000 ex-combattants dans les forces nationales de défense et de sécurité et dans l’administration publique : 13 000 (y compris les 3 000 qui font déjà partie du processus accéléré de désarmement, démobilisation et réintégration) en 2023, et les 13 000 restants en 2023 et 2024. Elles ont également décidé de créer une commission ad hoc chargée de formuler des propositions concrètes sur les grades et la chaîne de commandement au sein des forces nationales de défense et de sécurité ainsi que sur l’intégration des hauts responsables civils des mouvements.

Pour accélérer la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, le Gouvernement de transition a présenté les mesures à prendre pour appliquer les réformes n’exigeant pas de révision constitutionnelle, notamment en ce qui concerne la décentralisation, la police territoriale et l’octroi de ressources aux collectivités locales. La Coordination des mouvements de l’Azawad s’est engagée à soumettre un mémorandum exprimant sa position sur les réformes. Il a également été convenu que le Gouvernement prendrait les mesures de suivi nécessaires pour les réformes exigeant une révision constitutionnelle dans le cadre de l’élaboration en cours d’une nouvelle constitution.

La commission technique de sécurité, sous la présidence du commandant de la force de la MINUSMA, s’est réunie le 18 août. La commission a recommandé le lancement rapide du processus de désarmement, démobilisation et réintégration, la pleine opérationnalisation des bataillons reconstitués à Kidal, Gao, Tombouctou et Ménaka, ainsi que la mise en place d’une équipe conjointe d’observation et de vérification pour Ménaka. En outre, une session au niveau ministériel du Comité de suivi de l’Accord s’est tenue le 2 septembre, après une interruption de près d’un an. Les participantes et participants se sont félicités de l’accord conclu par les parties maliennes lors de la réunion de décision de haut niveau et ont approuvé la nomination de 15 femmes supplémentaires aux mécanismes de suivi de l’Accord, faisant ainsi passer la représentation des femmes au sein du comité de 31 à 38 %. Cette réunion a marqué la reprise du fonctionnement régulier des organes chargés de la mise en œuvre de l’Accord.

Au niveau local, la MINUSMA a aidé le Ministère de la justice à organiser des consultations d’experts sur le projet de loi sur la complémentarité constructive entre les mécanismes de justice formelle et traditionnelle, y compris le rôle des autorités religieuses coutumières, conformément à l’article 46 de l’Accord.

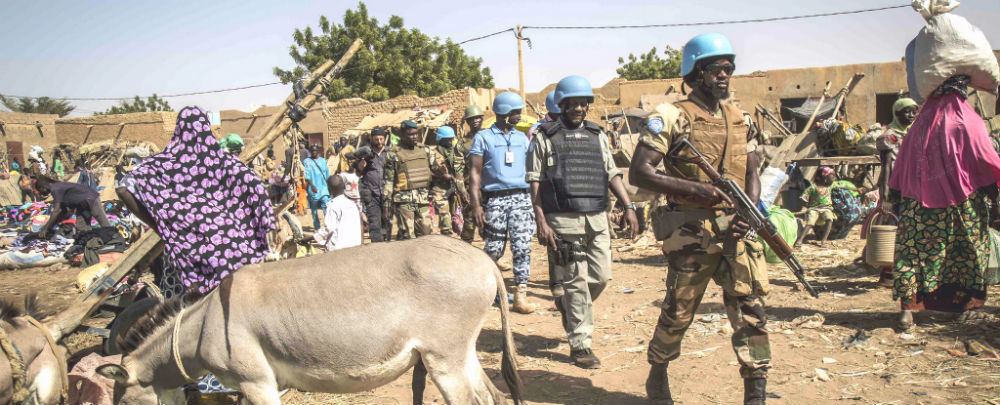

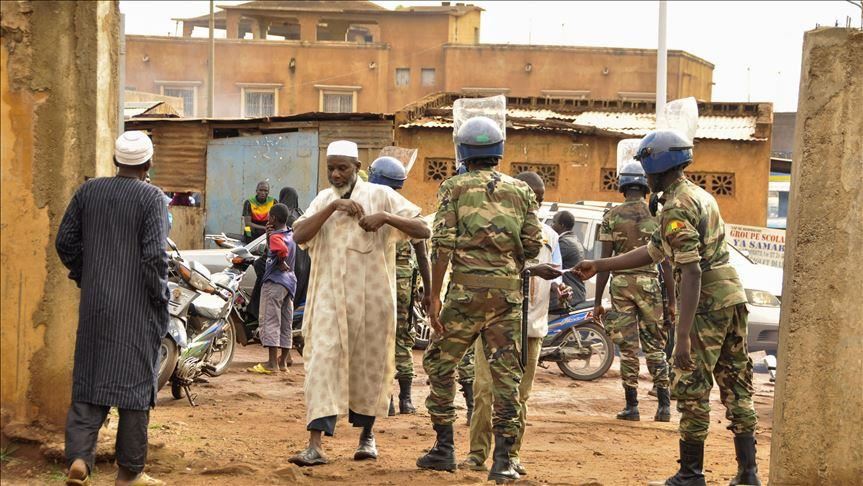

Stabilisation et rétablissement de l’autorité de l’État dans le centre du pays

Les Forces de défense et de sécurité maliennes ont continué à mener des opérations militaires visant à stabiliser le centre du pays mais, de manière générale, les conditions de sécurité restent très préoccupantes. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin) et les groupes affiliés demeurent la principale cause d’insécurité, compliquant encore le rétablissement de l’autorité de l’État et la fourniture de services de base aux populations. Au 31 août, la présence des autorités administratives de l’État (gouverneurs, préfets et sous-préfets) dans leurs lieux d’affectation à Mopti et Ségou atteignait 26 % (29 fonctionnaires sur 110), contre 19 % à la fin du mois d’avril 2022. Le 28 juillet, le Conseil des ministres a nommé 189 sous-préfets (dont 19 femmes), 23 devant être déployés dans les régions de Ségou et San et 27 dans celles de Mopti, Bandiagara et Douentza.

La MINUSMA a poursuivi ses activités d’appui intégré à l’élaboration d’une stratégie globale pour la stabilisation du centre. Du 6 au 10 juin, avec le soutien de la Mission, le Cadre politique pour la gestion de la crise du centre a organisé des consultations dans les régions de Bandiagara, Mopti et Ségou, faisant intervenir des parties prenantes de plusieurs secteurs. Le projet de stratégie et de plan d’action connexe pour 2022-2024 a été examiné lors du Conseil des ministres tenu le 15 juin et adopté le 24 août. En coordination avec l’équipe de pays des Nations Unies, la MINUSMA a harmonisé son plan d’appui avec les priorités ainsi définies.

Dans la perspective de l’adoption de la stratégie de stabilisation du centre, la MINUSMA a continué à mener des activités de renforcement des capacités dans les domaines de l’état de droit et de la justice pénale. En juin, la Mission a prêté son concours au Ministère de la justice lors de son déplacement à Mopti pour améliorer les conditions de travail et renforcer l’efficacité des institutions et du personnel, une des priorités du plan d’action du Gouvernement. Par ailleurs, du 27 juin au 1er juillet, le Tribunal militaire de Mopti, opérationnel depuis 2020 avec l’appui de la MINUSMA, a tenu sa deuxième audience au cours de laquelle 29 affaires de délits impliquant 34 prévenus ont été examinées. En août, la MINUSMA a facilité trois audiences judiciaires dans la région de Douentza, pendant lesquelles 16 affaires ont été jugées.

La Mission a œuvré à l’amélioration des conditions de détention et au renforcement de la sécurité afin de réduire le risque d’émeutes et de radicalisation des détenus. Une assistance technique a été fournie pour améliorer la sécurité dans les prisons du centre au moyen d’un exercice de simulation à Mopti, auquel ont participé 80 représentants des Forces de défense et de sécurité maliennes de Mopti, Douentza et Bandiagara. En outre, la prison de Koro, construite avec le soutien de la MINUSMA, est devenue opérationnelle.

A propos de l’évolution de la situation régionale, le rapport note que qu’après leur décision du 15 mai de se retirer du Groupe de cinq pays du Sahel (G5-Sahel), les autorités maliennes ont confirmé qu’elles mettaient un terme à l’affectation de leur personnel stationné dans le secteur ouest de la Force conjointe du G5-Sahel à Néma (Mauritanie) et dans le secteur centre à Niamey, la décision ayant pris effet le 14 juin. Le quartier général a été transféré de Bamako à N’Djamena le 30 juin. Par la suite, la Mission a mis fin à son soutien opérationnel et logistique aux bataillons maliens. Les efforts diplomatiques déployés pour que le Mali se joigne à nouveau au G5-Sahel n’ont pas donné de résultats.

Parlant des principaux faits nouveaux en matière de sécurité et réponse de la Mission, le rapporteur estime qu’au cours de la période considérée, les conditions de sécurité ont été marquées par un pic d’activités d’éléments extrémistes affiliés au Jama’aNusrat ul-Islam wa al-Muslimin et à l’État islamique du Grand Sahara, entraînant une augmentation des menaces contre les civils et des attaques contre les Forces de défense et de sécurité maliennes et la MINUSMA. De plus, l’insécurité a continué de s’étendre à l’ouest et au sud du pays, où le Jama’aNusrat ul-Islam wa al-Muslimin et des éléments non identifiés ont mené des attaques.

Situation des droits humains

La situation demeure caractérisée par des allégations de violations du droit international des droits de l’homme et d’atteintes y relatives ainsi que de violations du droit international humanitaire perpétrées par des groupes armés extrémistes (297), des milices d’autodéfense (23), des groupes armés signataires (27) et des éléments armés non identifiés (3). La MINUSMA a documenté 55 violations présumées imputées aux Forces de défense et de sécurité maliennes, accompagnées dans certains cas de personnel militaire étranger, pendant la conduite des opérations militaires dans le centre. Le 31 août, la Mission a publié sa note trimestrielle sur les tendances observées en matière de violations des droits humains et d’atteintes à ces droits, couvrant la période d’avril à juin 2022.

La MINUSMA a constaté 405 violations présumées des droits humains et atteintes présumées à ces droits, ce qui représente une baisse de 40 % par rapport à la période visée dans le rapport précédent (684). Au total, 302 civils ont été tués, 47 enlevés ou portés disparus et 56 blessés. Il y a eu de nombreux cas d’arrestations et de détention arbitraires, notamment dans le cadre d’opérations militaires (181). La plupart de ces violations et atteintes présumées sont survenues dans les régions centrales de Bandiagara (106), Ménaka (70), Ségou (42), Mopti (40), Gao (35), Koulikoro (19), Tombouctou (17), Koutiala (10), Douentza (4), Kayes (4) et San (4). Fait nouveau, la MINUSMA a constaté une multiplication des attaques armées contre des civils dans les régions méridionales. Suite à ces attaques, des cas d’arrestation et de détention et des allégations de disparition forcée ont été enregistrés.

La Mission mène actuellement 32 investigations sur les droits humains à travers le Mali. Elle continue de se voir refuser l’accès aux personnes arrêtées par les Forces de défense et de sécurité maliennes dans le cadre d’opérations militaires de lutte contre le terrorisme, ce qui l’empêche de visiter certains centres de détention à Bamako, Mopti et Gao.

Les autorités ont continué à réaffirmer leur volonté de lutter contre l’impunité, annonçant à plusieurs reprises l’ouverture d’enquêtes sur des allégations de violations des droits humains, y compris celles imputées aux Forces de défense et de sécurité maliennes. Pour assurer un soutien continu au Gouvernement de transition sur les questions liées aux droits humains, la MINUSMA a organisé des sessions de sensibilisation à l’intention des militaires et des policiers. Un soutien similaire a été apporté à la Commission justice, vérité et réconciliation pour l’organisation de sa cinquième audition publique sur les femmes victimes de violences sexuelles et les enfants victimes du conflit. De plus, la Mission a fourni un appui à la Cour constitutionnelle pour promouvoir l’intégration des droits humains dans les réformes constitutionnelles.

Le soutien logistique et opérationnel aux Forces de défense et de sécurité maliennes est resté soumis à la politique de diligence voulue en matière de droits humains. La MINUSMA a organisé une série de conférences sur la politique de diligence voulue à l’intention de 253 personnes, dont 138 membres des Forces, dans les régions de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti et Tombouctou.

L’ONU a constaté une baisse du nombre d’allégations de violations graves commises sur la personne d’enfants (369) par rapport à la période précédente (447), qui ont touché directement 301 enfants. Ces violations présumées comprenaient le recrutement et l’utilisation (192), le meurtre ou les atteintes à l’intégrité physique (73), les violences sexuelles (13), les enlèvements (50), les attaques contre les écoles et les hôpitaux (16) et le déni d’accès à l’aide humanitaire (25). Des faits avérés qui pourraient constituer des violations du droit international des droits de l’homme commises sur la personne d’enfants se sont produits dans les régions de Ménaka (130), Bandiagara (81), Mopti (48), Ségou (28), Kidal (26), Gao (24), Douentza (19) Tombouctou (6), Sikasso (4) et Kayes (1) et ont été principalement imputés à : des éléments armés non identifiés (92), ainsi qu’au Jama’a Nusrat ul-Islam waalMuslimin (88), à une faction indéterminée du Mouvement pour le salut de l’Azawad(72), à la Plateforme (33), à la Katiba Serma(21), à la Coordination des mouvements de l’Azawad (17), au Mouvement pour le salut de l’Azawad des Daoussak (17), aux Forces de défense et de sécurité maliennes (16), à l’État islamique du Grand Sahara (10), à des affrontements survenus entre les Forces de défense et de sécurité maliennes et des groupes armés (4) et à la milice Dan Nan Ambassagou (1). Sur les 192 enfants dont le recrutement a été vérifié, 8 ont quitté les groupes armés au cours de la période considérée et 115 en dehors de cette période, 17 ont été tués au cours d’opérations militaires et 52 sont encore aux mains de groupes et de forces armés à Gao, Bandiagara et Ménaka.

Quelque 2 366 cas de violence sexuelle ont été enregistrés dans le Système de gestion de l’information sur la violence de genre, dont 299 cas de violence sexuelle liée au conflit, perpétrés principalement par des individus armés non identifiés, dans les régions de Mopti (34 %), Gao (23 %) et Tombouctou (9 %). Cela représente une augmentation de 46 % des violences sexuelles liées aux conflits par rapport à la précédente période considérée. Les violences sexuelles liées aux conflits perpétrées sur la personne de filles représentent 26 % de tous les cas de violence sexuelle recensés. De plus, 28 femmes et filles ont été enlevées et des signalements inquiétants font état de femmes victimes de mariages forcés dans la région de Mopti.

Situation humanitaire

L’aggravation de la crise relative aux activités de protection a eu des répercussions négatives sur la situation humanitaire déjà catastrophique. Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays est passé de 350 000 à 397 000 dans le centre et le nord du pays et plus de 175 000 réfugiés maliens se trouvaient dans les pays voisins. Plus de 1,8 million de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire grave, et 2 millions d’enfants de moins de cinq ans sont touchés par la malnutrition aiguë.

Les acteurs humanitaires ont fait des efforts considérables pour fournir aux personnes déplacées identifiées des vivres, un abri et des soins de santé, mais la mobilisation des ressources reste un défi majeur. Au titre du plan de réponse humanitaire pour 2022, il faut 686 millions de dollars pour venir en aide à 5,3 millions de personnes. Au 6 septembre, seulement 28 % (soit 192,2 millions de dollars) des fonds nécessaires avaient été mobilisés.

Évolution de la situation économique

L’inflation et les prix des produits de base ont continué à grimper. La levée des sanctions économiques imposées par la CEDEAO a permis au Mali de réintégrer le marché régional des capitaux, et par suite d’émettre des obligations, dont le produit devrait servir à apurer les arriérés et à financer des infrastructures et d’autres projets de développement. En outre, les autorités maliennes ont pris plusieurs initiatives pour surmonter la crise. Elles ont notamment mis en place un comité interministériel de suivi des mesures visant à réduire les écarts de prix et introduit le plan national de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle pour 2022. Le 17 août, compte tenu d’une forte baisse des recettes de l’État et des dépenses publiques, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi modifiant la loi relative aux finances pour l’année 2022.

Le fonds d’affectation spéciale pour la paix et la sécurité au Mali a inauguré sept projets représentant un montant total de 3,5 millions de dollars, afin d’aider les populations déplacées à Bamako, de réhabiliter les infrastructures civiles dans les régions de Kidal et de Gao et de favoriser l’inclusion d’un plus grand nombre de femmes dans le Comité de suivi de l’Accord. En outre, la Mission a financé six projets à effet rapide pour un montant de 181 000 dollars, fournissant des cours de formation et des infrastructures aux Forces de défense et de sécurité maliennes, un soutien aux médias locaux, et des infrastructures d’eau et d’assainissement à Tombouctou et Kidal.

Sur les difficultés d’ordre opérationnel, il faut noter que le départ des contingents de l’opération Barkhane et la perte du soutien qu’ils apportaient à la MINUSMA ont mis encore plus en relief l’urgence de compenser les capacités manquantes dans le cadre du plan d’adaptation de la force et d’envisager une augmentation des effectifs militaires. Sur fond de risques croissants, les carences persistantes en matière de moyens aériens, en particulier les hélicoptères armés à Gao et Kidal, sont restées un problème majeur. En outre, la construction des infrastructures a été retardée en raison de la pénurie de matériaux de construction lorsque les sanctions de la CEDEAO s’appliquaient. Ces difficultés sont aggravées par la décision du Gouvernement salvadorien de mettre fin au déploiement de son unité de soutien aérien à la MINUSMA en décembre 2022, les hélicoptères armés salvadoriens devant cependant rester sur place. De même, le Gouvernement suédois mettra fin à sa contribution en novembre, ce qui réduira considérablement les moyens de l’équipe spéciale mobile.

Synthèse de Rokhaya D. KEBE

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]