Folashadé Soulé est chercheuse associée en relations internationales au programme « Global Economic Governance » de l’université d’Oxford. Dans une étude publiée par l’Institut français des relations internationales (Ifri), intitulée « Rivalités géopolitiques et partenariats numériques en Afrique », l’auteure y explique les stratégies d’adaptation et les défis liés aux numériques en Afrique. A l’instar d’autres pays d’Afrique, la chercheuse a abordé le cas du Sénégal avec notamment sa Stratégie SN2025.

Dans la note, Folashadé Soulé explique que les enjeux liés au développement numérique en Afrique occupent une place de plus en plus importante dans les relations du continent avec ses partenaires stratégiques extérieurs. En effet, de nombreux pays africains dépendent des technologies et des services numériques étrangers fournis via des contrats commerciaux ou des partenariats gouvernementaux. La Chine s’est constituée en partenaire privilégiée en matière d’infrastructures numériques, en raison d’une offre financière et technologique combinée répondant à leurs besoins. Cette présence chinoise n’est pas sans créer des tensions, dans la mesure où les bailleurs de fonds américains ou européens cherchent à limiter l’influence de la Chine dans les infrastructures numériques du continent.

Cette étude illustre comment, dans un contexte de rivalités géopolitiques dans le domaine du numérique, les pays africains s’efforcent de poursuivre leurs stratégies et leurs intérêts. Cela passe notamment par des efforts pour éviter des jeux à somme nulle, en évitant de prendre parti, malgré des pressions, par exemple contre l’usage des technologies Huawei dans les réseaux 5G. Dès lors, la plupart des gouvernements cherchent à diversifier leurs partenaires numériques et à renforcer leur position dans les arènes multilatérales de gouvernance numérique. La superposition de ce contexte international et des priorités de développement numérique conduit les acteurs africains étatiques et non étatiques à adopter une combinaison d’approches pragmatiques pour négocier des partenariats numériques afin d’atteindre leurs objectifs. Les décisions stratégiques tendent à être fondées sur le caractère financièrement abordable des technologies et infrastructures numériques, ou sur une association avec des acteurs privés ou issus de la société civile.

Cette étude a plusieurs objectifs : d’une part, elle met en lumière les perceptions des acteurs publics, privés et civils africains sur la compétition géopolitique dans le domaine du numérique en Afrique et sur le rôle de la Chine. D’autre part, elle analyse les stratégies d’adaptation des gouvernements africains concernant leurs choix de partenaires numériques et comment ils négocient ces partenariats afin d’atteindre leurs objectifs dans un contexte de rivalités. L’étude illustre la manière dont les acteurs africains cherchent à surmonter ces rivalités en mettant en place des stratégies de négociation, notamment en diversifiant les partenariats et en s’associant avec le secteur privé via des joint-ventures. Enfin, elle présente les défis qui persistent dans le processus de numérisation du continent dont le poids des normes techniques internationales, la trop faible implication de la société civile, et une coordination régionale limitée.

Les partenariats numériques des pays africains dans la dynamique géopolitique mondiale

Comme expliqué précédemment, de nombreux pays africains ne disposent pas des infrastructures de télécommunication nécessaires, notamment d’un approvisionnement fiable en électricité, d’un accès Internet haut débit et de centres de données, pour mener à bien leur ambition de numérisation. Un autre défi est la pénurie de compétences technologiques de haut niveau sur le marché du travail et le manque de ressources financières et matérielles pour développer les infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC) au niveau national. Ainsi, bon nombre de ces pays dépendent des technologies et des services numériques étrangers fournis dans le cadre contrats commerciaux ou de partenariats gouvernementaux. La présence au centre de ceux-ci de la Chine n’est pas sans créer des tensions, dans la mesure où les bailleurs de fonds américains et européens cherchent à limiter l’influence de la Chine dans les infrastructures numériques du continent.

La plupart des acteurs interrogés dans les pays couverts par cette étude décrivent le partenariat numérique avec des pays tiers comme un élément clé dans la mise en œuvre de leurs priorités stratégiques de développement numérique. Dans le cas de l’Île Maurice par exemple, les progrès réalisés dans la mise en place du cadre de cybersécurité et de l’économie numérique du pays ont été essentiellement le fruit de partenariats avec des organisations internationales, le soutien des bailleurs de fonds dont l’UE et des collaborations avec des organisations régionales africaines. L’Île Maurice a reçu un soutien important dans le cadre du programme Cyber4D (Cyber Resilience for Development) financé par l’UE. Ces partenariats internationaux ont permis de renforcer les compétences de l’équipe gouvernementale dans le domaine de la cybersécurité. Il est important de noter que l’écosystème mauricien était déjà propice à la mise en œuvre de ces partenariats, le gouvernement ayant investi pendant des décennies dans une vision à long terme visant à faire des TIC un pilier de l’économie.

Dans le cas du Bénin, où l’écosystème numérique de départ était moins développé, les partenariats numériques suivent une logique de diversification. Les partenariats peuvent être classés en deux catégories :

- Ceux qui correspondent aux objectifs stratégiques du pays dans la durée, visant par exemple à développer l’expertise numérique et des services comme l’e-government, tissés avec des partenaires comme l’Estonie et le Rwanda avec lesquels le Bénin développe une approche de long terme ;

- Ceux orientés vers les projets de développement des infrastructures numériques, grâce aux financements mis à disposition avec des conditions favorables de remboursement de la dette, comme ceux fournis par la Chine. Les entreprises chinoises sont considérées comme des partenaires privilégiés car elles apportent des financements (Huawei viales banques de développement comme China Development Bank et China EximBank par exemple) et offrent des reports de paiement du capital intéressants. Toutefois, contrairement aux projets « clés en main » fournis par la Chine, les études de faisabilité des projets d’infrastructure de connectivité au Bénin sont souvent commandées auprès d’entreprises françaises comme Tactis et Orus. Cette stratégie permet ainsi au Bénin de bénéficier des compétences et du savoir-faire français.

Le rôle prépondérant de la Chine dans les partenariats numériques : Le cas du Sénégal

Comme nous l’avons évoqué, la Chine a joué un rôle clé dans le développement de l’économie numérique du continent et s’est progressivement établie comme l’un de ses principaux partenaires stratégiques. Les entreprises technologiques chinoises deviennent des acteurs de plus en plus importants dans le cadre de la Digital Silk Road (la Route de la soie numérique, ou RSN), composante numérique annoncée en 2015 de l’initiative Belt and Road (la Ceinture et la Route). À travers cette initiative, le pays joue un rôle important dans la stratégie de transformation numérique du continent. Par exemple, les gouvernements d’Afrique du Nord, notamment l’Égypte et l’Algérie, voient dans la RSN une occasion de combler la fracture numérique et de soutenir leurs propres efforts nationaux pour construire des économies numériques et créer de l’emploi durable pour les millions de diplômés universitaires au chômage dans la région.

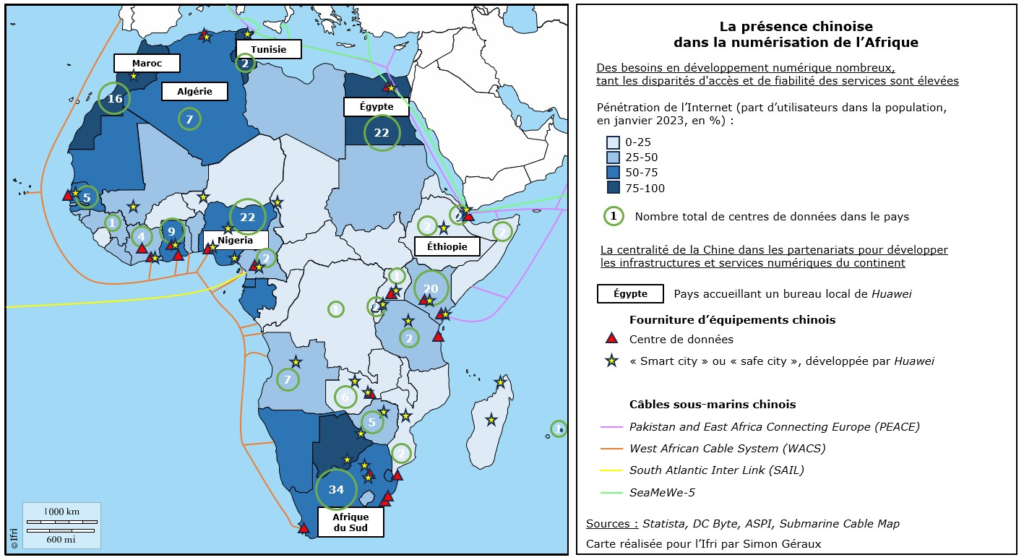

Ces dernières années, le continent a accueilli des projets de la RSN notables tels que des villes intelligentes, des centres de navigation par satellite, des centres de données et des infrastructures de réseau (voir carte ci-dessous). Les entreprises technologiques chinoises ont offert aux marchés africains une alternative plus abordable que leurs homologues occidentaux. Des accords de financement attrayants proposés par des fabricants d’équipements de télécommunications tels que Huawei, soutenus par des subventions chinoises et des prêts à des conditions préférentielles, ont permis le déploiement à grande échelle d’une infrastructure de réseau dorsale essentielle à la mise à disposition du haut débit mobile sur tout le continent.

La présence chinoise dans la numérisation de l’Afrique

Pour ce qui est des équipements individuels, les fabricants de téléphones portables tels que Transsion Holdings (propriétaire des marques populaires Tecno et Infinix) ont permis aux personnes à faible revenu de s’offrir des smartphones comparables aux meilleures options des concurrents traditionnels tels qu’Apple et Samsung. Cette amélioration de l’accessibilité a contribué à la démocratisation de l’accès à Internet et à la croissance accélérée des services de plateforme tels que le mobile money facilitant les transactions financières entre individus et entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises en Afrique.

Plusieurs pays comme le Kenya et le Sénégal considèrent ainsi la Chine comme un partenaire privilégié dans le domaine des infrastructures de connectivité. Au Sénégal, la coopération internationale avec la Chine dans le domaine du numérique s’est considérablement développée ces dernières années. La Stratégie SN2025 encadre les réformes engagées dans le domaine du numérique ainsi que les grands projets décidés par le chef de l’État. La collaboration avec la Chine a débuté par un partenariat bilatéral pour la mise en place de l’infrastructure de connectivité gérée aujourd’hui par Sénégal Numérique SA (l’agence de développement du numérique), qui permet de connecter les différents services de l’État. La coopération sur le volet des infrastructures numériques dans le cadre de ce projet obéit dans un premier temps à un format « clés en main ». Celui-ci est financé par la Chine via Eximbank, suivant un prêt souscrit par l’État du Sénégal pour la mise en place de l’infrastructure de connectivité gérée aujourd’hui par Sénégal Numérique SA. Les deux pays ont dans un deuxième temps signé plusieurs accords de coopération pour promouvoir le développement des TIC au Sénégal, récemment renforcés par le Plan d’action de Dakar 2022-2024, adopté lors de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui s’est tenue à Dakar en 2021. Ces accords comprennent des partenariats pour exécuter des projets prévus dans le cadre du programme de transformation numérique Smart Senegal, tels que le déploiement de la fibre optique et du câble sous-marin Senegal-Horn of Africa Regional Express (SHARE) construit par Huawei Marine Networks, ainsi que d’un nouveau centre de données dans la ville nouvelle de Diamniadio.

Au-delà de ces multiples rapprochements entre le Sénégal et la Chine pour développer l’infrastructure numérique du premier, le Sénégal opte toutefois de plus en plus pour une diversification des partenariats avec des rôles attribués : la coopération avec la Chine se concentre le développement des infrastructures numériques de l’État (data center, espaces numériques départementaux Sénégal Services, fibre optique, Safe City, etc.), mais les équipements, applications et autres licences ne sont pas exclusivement chinois, car Sénégal Numérique SA travaille également avec d’autres entreprises y compris des firmes américaines. Ainsi, Microsoft est impliqué dans la numérisation de l’administration sénégalaise à travers, par exemple, un service de messagerie mise en place dans les structures gouvernementales. En outre, bien que la Chine ait été un partenaire majeur durant la phase de planification et de construction du centre de données de Diamniadio, les opérations sont entièrement gérées par des ingénieurs sénégalais. Enfin, la délégation de l’UE au Sénégal et les coopérations bilatérales, allemande, française, belge ou encore luxembourgeoise accompagnent également Sénégal Numérique SA et le gouvernement du Sénégal dans sa politique de numérisation des procédures et la sécurisation des systèmes d’information.

Si la Chine occupe une place centrale dans beaucoup de pays, les acteurs africains interrogés ne sont pas toujours unanimes sur les capacités chinoises pour le déploiement des infrastructures numériques. Par exemple, dans le cas de la Guinée, malgré un accord-cadre important avec la Chine, le secteur numérique du pays n’a été que peu développé à la faveur de ce partenariat, interrogeant ainsi les compétences chinoises en la matière. Avec un montant minimum de 20 milliards de dollars axé sur la construction d’infrastructures en échange de l’extraction de ressources naturelles, l’accord-cadre a eu un impact considérable dans la construction d’infrastructures dans les secteurs minier et énergétique, mais moins sur les infrastructures de télécommunication. De nombreux projets liés aux télécommunications n’ont pas encore été mis en œuvre en raison de retards.

Les entreprises chinoises continuent toutefois d’être un choix fréquent pour les gouvernements et les entreprises africaines, car elles sont considérées comme des partenaires plus souples et flexibles lors des négociations. La Chine, pendant les négociations, propose ainsi des délais d’exécution plus courts que les partenaires européens et américains. La

Chine a également désormais accumulé des décennies d’expérience en Afrique grâce à des filiales locales bien établies, à l’image de celles de Huawei, sur le continent, ce qui facilite des engagements plus directs avec les partenaires africains (cf. carte supra). Cette implantation locale a permis aux entreprises chinoises de s’adapter plus rapidement aux contextes culturels, politiques, économiques et institutionnels dans différentes régions du monde, dont l’Afrique.

Un contexte de rivalité qui crée des contraintes et des leviers pour les acteurs africains dans leurs choix technologiques

La montée des tensions internationales, notamment entre la Chine et les Etats-Unis, dans le domaine de la technologie a des impacts significatifs sur la conception et la négociation des contrats entre partenaires du développement, secteur privé et agences gouvernementales. Ces rivalités ont des répercussions qui se manifestent principalement sous deux formes. D’une part, par la formulation de requêtes par certains partenaires, dont les États-Unis, mettant en garde des pays africains contre l’achat et l’usage de technologies d’origine chinoise. D’autre part, par des injonctions à ne pas utiliser le matériel de certaines entreprises chinois comme Huawei sous peine de voir échouer toute candidature à des financements par des institutions comme l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). À titre d’exemple, en Guinée, un fournisseur d’accès à Internet (FAI) a été informé par un bailleur occidental que ce dernier n’accepterait pas de recourir à ses services s’il utilisait des équipements provenant d’entreprises chinoises ; et plusieurs investisseurs australiens, britanniques et américains préfèrent, depuis quelques années, éviter d’utiliser des équipements chinois pour leurs projets.

Dans ce contexte de concurrence, les partenaires occidentaux comme chinois tentent de se surpasser pour proposer des offres favorables aux gouvernements et opérateurs africains pour exécuter des projets numériques à grande échelle. Les récents déploiements de technologies de réseaux 5G en sont un exemple : ils ont donné lieu à un bras de fer à l’échelle mondiale entre les principaux acteurs technologiques chinois, tels que Huawei et ZTE, et européens, tels qu’Ericsson et Nokia. En Afrique, les acteurs chinois ont dépassé leurs homologues européens et américains en termes de parts de marché dans les infrastructures de télécommunication et la fabrication de téléphones mobiles qui occupent une part de 73 % sur le marché de l’Internet en Afrique.

Les gouvernements africains et les opérateurs de réseaux mobiles ont semble-t-il préféré les technologies fournies par les entreprises chinoises en raison d’un meilleur rapport coût-bénéfice, même si la rivalité géopolitique a intensifié la pensée protectionniste des acteurs de tous bords et la pression diplomatique des pays occidentaux. Même si les États-Unis ont tenté d’amener ces pays à l’instar de l’Algérie et de l’Égypte à cesser d’acheter des équipements numériques chinois, la compétitivité des prix des équipementiers TIC chinois, et l’accès aux prêts qu’ils offrent par l’intermédiaire des banques publiques chinoises, font que ces pays qui cherchent à étendre et à mettre à jour leur infrastructure numérique, n’ont souvent pas d’autre choix.

Pour bénéficier de ces avantages dans le contexte de rivalités internationales, les stratégies des pays africains varient entre résistance aux injonctions des pays occidentaux et évitement des jeux à somme nulle où ils pourraient être poussés à choisir un partenaire au lieu d’un autre. Des officiels algériens ou égyptiens nous ont ainsi confié chercher à éviter de prendre parti dans les rivalités numériques actuelles entre grandes puissances. D’autres pays comme le Sénégal estiment également que ces rivalités pourraient même avoir des retombées positives pour les nations africaines tant qu’elles sont effectuées de manière pacifique. Selon certains acteurs officiels sénégalais, les rivalités géopolitiques n’affectent pas le Sénégal et permettent une concurrence plus « positive » : le gouvernement sénégalais accède plus facilement à d’autres partenaires occidentaux, du fait de la relation partenariale avec la Chine. Selon Cheikh Bakhoum, directeur général de Sénégal Numérique SA, « ce sont ces pays qui viennent désormais nous proposer des partenariats assortis de différents mécanismes de financements ».

L’attitude observée dans des pays plus petits comme le Bénin est plus pragmatique et se résume ainsi, selon le directeur de l’Agence de développement du numérique du Bénin : « L’ennemi de mon ami n’est pas nécessairement mon ennemi, du moins dans le contexte de la conclusion de contrats. » La plupart des acteurs gouvernementaux africains interrogés, à l’instar des acteurs béninois, semblent vouloir maintenir une position pragmatique en faveur d’une collaboration avec le partenaire qui présente la meilleure offre en termes de technologies et de coût pour atteindre leurs objectifs, au lieu de s’aligner sur un rival géopolitique plutôt qu’un autre.

Les acteurs privés ont toutefois une marge de manœuvre limitée lorsque leurs partenaires sont occidentaux. C’est le cas de l’entreprise CSquared, une entreprise technologique dont le siège est à Nairobi et qui réalise des investissements commerciaux dans les infrastructures de haut débit en Afrique. Les actionnaires de l’entreprise encouragent l’utilisation d’équipements occidentaux : ainsi, lorsque les actifs achetés ne sont pas équipés de matériel en provenance des pays occidentaux, l’entreprise intègre généralement un programme d’échange de matériel afin de remplacer ces actifs dans un délai donné.

La chercheuse a enfin évoqué Des défis persistants dans le processus de numérisation du continent. Selon elle, malgré la mise en œuvre de ces stratégies d’adaptation, plusieurs défis persistent dans la mise en œuvre des partenariats numériques. Ceux-ci sont de trois ordres. D’abord, il existe des interférences entre normes internationales et innovation locale. Ensuite, la société civile est encore trop peu associée aux négociations gouvernementales. Enfin, la collaboration multilatérale sur le continent produit ses effets mais devrait être renforcée pour que les pays africains puissent bénéficier davantage des mécanismes de coordination.

Synthèse de Aminata DIARRA