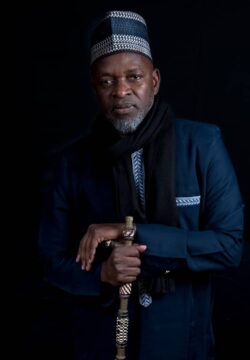

Connaître, analyser, anticiper. Chaque semaine, un maillon de la chaîne de la sécurité publique est passé au crible : justice, politique, forces de l’ordre, intelligence économique. Aujourd’hui, revenons sur le renseignement et son rôle dans le continuum de la sécurité publique. Comment les services de renseignement jouent-ils un rôle de plus en plus important vis-à-vis de la sécurité publique ? En quoi le recours au renseignement représente-t-il un enjeu majeur avec ses dérives et ses limites ? Réponses avec un expert en la matière, Eric Denécé, directeur du CF2R.

Le renseignement : pivot et garantie de sécurité publique

La réforme de 2008 a enclenché une réorganisation en profondeur de services de renseignement, posant la question de la gestion de la sécurité publique. « Ce qui a changé, ce sont les moyens accordés aux services et le fait que la DGSI ne soit plus sous la direction de la Police nationale mais soit devenue une direction à part entière. L’autre élément intéressant a été d’intégrer la Gendarmerie dans le renseignement territorial », observe Eric Denécé. « Il y a toujours eu une faible culture du renseignement dans la Police nationale, où la culture du judiciaire l’a souvent emportée. Au moment où la SDIG a fait suite à la dissolution des RG, c’était totalement improductif car elle était rattachée à la Direction de la sécurité publique qui ne se préoccupait pas de renseignement. Les gendarmes ont une meilleure culture du recueil de l’information mais qui ne s’apparente pas non-plus à du renseignement. »

Les nouvelles réformes traduisent une montée en puissance, ces dernières années, des services de renseignements, devenant l’outil privilégié des pouvoirs publics pour anticiper et contrôler les menaces contre les atteintes à la sécurité publique. « La responsabilité des hommes politiques est de faire en sorte qu’il n’y ai pas de trouble à l’ordre public, pas de débordement, pas d’attentat terroriste ; passé un certain stade, ils se moquent de la répartition entre les services tant que ça fonctionne. C’est de cette manière qu’il peut y avoir un dépassement des fonctions sous l’impulsion du politique », indique-t-il.

L’un des enjeux essentiels du renseignement dans un contexte de sécurité publique est de partager le renseignement en interne et de coopérer davantage. « Depuis la création du poste de coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, la coordination s’est bien améliorée. Sous la pression du politique, les services échangent. »

La pratique trouve toutefois ses limites dans les échanges entre renseignement central et renseignement territorial. « Quand je vois que le renseignement territorial commence à déceler quelque chose et que l’information remonte à la DGSI, parfois sans être prise en compte – pour de vraies ou de fausses raisons – il s’agit d’une rupture dans le continuum, qui me semble dommage. Il s’agit d’un choix au niveau de l’organisation, il y a eu, après 2008, un affaiblissement énorme du renseignement territorial, accompagné d’un complexe de supériorité de la DCRI puis de la DGSI sur le renseignement territorial. Heureusement, les choses se sont améliorées depuis quelques années ».

Menace terroriste, effacement des frontières et rupture du renseignement

La mutation de la menace et l’évolution des enjeux de sécurité publique entraîne des modifications dans l’organisation des services de renseignement afin de pouvoir s’y adapter, dans une logique d’efficacité accrue. « Depuis la réforme de 2008 et ses errements, on observe une séparation entre le renseignement de sécurité nationale et le renseignement de sécurité publique. Cela signifie que le continuum a été rompu en parallèle d’une évolution de la menace contre le territoire national – de nature interne ou externe. Aujourd’hui, le terrorisme islamique est par exemple d’une double nature : il peut venir de l’étranger, comme les tchétchènes ou les ouïghours, mais il peut aussi venir de citoyens français qui reviennent de l’étranger ou de citoyens français n’ayant jamais quitté le territoire national. A ce niveau, un problème se pose au niveau de la répartition entre le renseignement de sécurité publique qui relève de la direction nationale du renseignement territorial – à laquelle contribuent gendarmes et policiers – et le renseignement de sécurité nationale de la DGSI », détaille Eric Denécé.

D’un terrorisme international principalement d’origine étrangère, la menace est devenue interne, notamment dans le sillage des attentats de 2015, et les services de renseignement ont dû s’adapter à cette nouvelle réalité d’effacement des frontières. « Il y a effectivement une rupture du continuum qui s’est mise en place en ce qui concerne les Français qui ont sombré dans le terrorisme, généralement ils se sont radicalisés sur internet ou dans une mosquée. Tant qu’ils ne sont pas passés à l’acte, ils sont surveillés par le renseignement territorial, puis le jour où ils vont passer à l’acte ou se mettre en contact avec des éléments étrangers, ils vont passer dans le champ de la DGSI. Ce continuum terroriste, qui devrait être traité par un seul service, est aujourd’hui séparé entre deux services », constate le directeur du CF2R.

La tendance est relativement similaire pour la menace sociétale : des groupes potentiellement violents en France et avec des liens étrangers. Les missions des services centraux et le renseignement territorial peuvent être amenés à se chevaucher. « Les animalistes violents et les écologistes radicaux font partie des éléments qui peuvent passer à l’action armée même si on ne peut pas encore parler d’éco-terrorisme en France, contrairement à d’autres pays où la menace est plus forte. Ce qui devrait être du domaine du renseignement territorial, c’est la surveillance des ONG, des associations et déceler au sein de celles-ci les éléments radicaux extrêmes mais cette mission est aussi gérée par la DGSI », souligne Eric Decéné.

Il resterait encore un travail à mener concernant la répartition précise des missions et des tâches de chaque service. « Cette réforme de 2008 a apporté des éléments positifs comme l’augmentation de la taille des services et de leur importance accordée mais ça n’a été qu’un glissement des compétences d’une partie des RG vers la DCRI. Les pouvoirs publics ont fait glisser le curseur mais sans résoudre tous les problèmes de répartition des tâches, voire de redondance qui existaient », explique-t-il. Et d’ajouter : « Au lieu de modifier plus largement les prérogatives des services de renseignement de façon à ce que le terrorisme puisse être suivi de A à Z, depuis la radicalisation jusqu’au passage à l’action armée et non-pas être séparé entre deux services, on a voulu séparer de manière un peu abrupte le renseignement dit « ouvert » et le renseignement dit « fermé », alors que la totalité de la surveillance des risques passe progressivement de l’un à l’autre. Auparavant, nous avions une séparation entre la menace d’origine interne et la menace d’origine externe, et nous l’avons transformé entre service travaillant de manière ouverte et service travaillant de manière fermée », confie le spécialiste du renseignement. « Est-ce plus adapté à la situation ? Je n’en suis pas totalement convaincu. Ça n’a pas apporté une énorme efficacité ».

Quelle évolution des services de renseignement ?

La menace est transversale, la frontière entre l’interne et l’externe est relativement poreuse, face à cette évolution de la situation l’émergence d’un nouveau système serait pertinente et de plus en plus nécessaire. « Le contre-espionnage devrait devenir un service totalement à part », plaide Eric Denécé. « Il faut revenir aux apports du Colonel Paillole en 1946, qui considère que la question de la sécurité militaire et du contre-espionnage est un ensemble, de la même manière que le travail de surveillance des mosquées jusqu’au travail de renseignement clandestin contre le terrorisme devrait être un ensemble. Quand on fait du contre-espionnage ou de la sécurité économique, il s’agit d’un travail de long terme dont le but n’est pas tant d’arrêter les éléments dangereux que d’infiltrer leur réseau dans une logique tout à fait spécifique. Peu importe qu’il s’agisse d’un service civil ou militaire, le contre-espionnage est un métier à part. L’objectif est de retourner l’agent et d’infiltrer le service de renseignement adverse et non pas d’arrêter l’agent, contrairement à la lutte anti-terroriste, où le but est d’arrêter la personne pour éviter l’attentat. Un service de lutte antiterroriste doit disposer d’un pouvoir judiciaire, mais pas un service de contre-espionnage », partage-t-il.

« Dans un contexte du retour de la guerre en Europe, une partie du renseignement doit être réorientée vers le contre-espionnage. Ce métier a tendance à disparaître dans les pays occidentaux depuis la fin de la Guerre Froide, remplacé par l’anti-terrorisme. On observe la remontée en puissance du contre-espionnage, seulement depuis la guerre d’Ukraine », ajoute Eric Denécé. « Si l’on devait créer un vrai service de contre-espionnage, il faudrait y mettre des éléments de la DGSI et des éléments de la DRSD, qui sont totalement complémentaire mais qui pourraient poser quelques problèmes administratifs. »

« La critique est facile et l’art difficile »

Le CF2R permet d’apporter une réflexion externe aux services et aux décideurs publics mais l’influence des centres indépendants est plus limitée en France que dans d’autres pays. « Le CF2R est un think tank académique, formé à plus de 50% des anciens des services. Nous publions des livres, des études et proposons des formations, y compris pour les institutions européennes et des États africains. Dans le système français, nous ne sommes pas partie prenante. Ce n’est pas dans les mœurs en France de procéder de cette manière. A chaque élection présidentielle, les équipes des candidats viennent nous voir pour être sûr de ne rien oublier – au même titre que les autres centres de recherche – mais notre influence est minime. Nous ne sommes pas aux États-Unis ou en Allemagne où les think tank ont vraiment un rôle de contribution à l’élaboration d’une politique », conclut Eric Denécé.

Par la rédaction : «L’essor de la sécurité publique »