L’enquête réalisée par l’UNODC en 2019 auprès des jeunes en milieu scolaire au Sénégal a pour objectif de fournir une estimation de la consommation de tabac, d’alcool, de médicaments et de drogues parmi les élèves scolarisés. Le questionnaire d’enquête contenant également d’autres thématiques comme la santé mentale, les violences subies, la santé reproductive ou encore la parentalité permet de caractériser plus précisément les milieux, environnements et circonstances dans lesquels évoluent ces jeunes. Les données ont été récoltées à la fin de l’année 2019 auprès de jeunes scolarisés âgés de 15 et 16 ans et dans les 14 régions du Sénégal. Un ensemble de 3303 questionnaires exploitables ont été retenus pour l’analyse et c’est sur la base de ces informations que ce rapport a été écrit.

Les résultats montrent que 15 % des élèves ont déclaré avoir fumé des cigarettes ou bu de l’alcool dans leur vie, 7,8 % ont affirmé avoir consommé un tranquillisant ou un médicament antidouleur. Les usages d’autres substances sont beaucoup moins fréquents. En effet, seuls 3,5 % des jeunes scolarisés de 15 et 16 ans déclarent avoir consommé une substance psychoactive autre que les cigarettes, l’alcool ou des médicaments.

L’usage au cours de la vie de cigarettes s’élève à 9 % de l’ensemble des élèves de 15 et 16 ans enquêtés. Ce niveau est similaire à la prévalence d’usage au cours de la vie observée au Libéria (8,2 %) et en deçà de celle en Côte d’Ivoire (12,7 %) ou dans les études réalisées précédemment au Sénégal (DIOUF Abdoulaye , GUEYE Sidy et al. 2007) auprès du même type de population. Les résultats montrent que les garçons sont davantage consommateurs et fumeurs de cigarettes que les filles du même âge, ces différences étant statistiquement significatives pour l’usage au cours de la vie, l’usage actuel (consommation au cours de l’année ou 12 derniers mois) et l’usage récent (consommation au cours du mois écoulé ou 30 derniers jours).

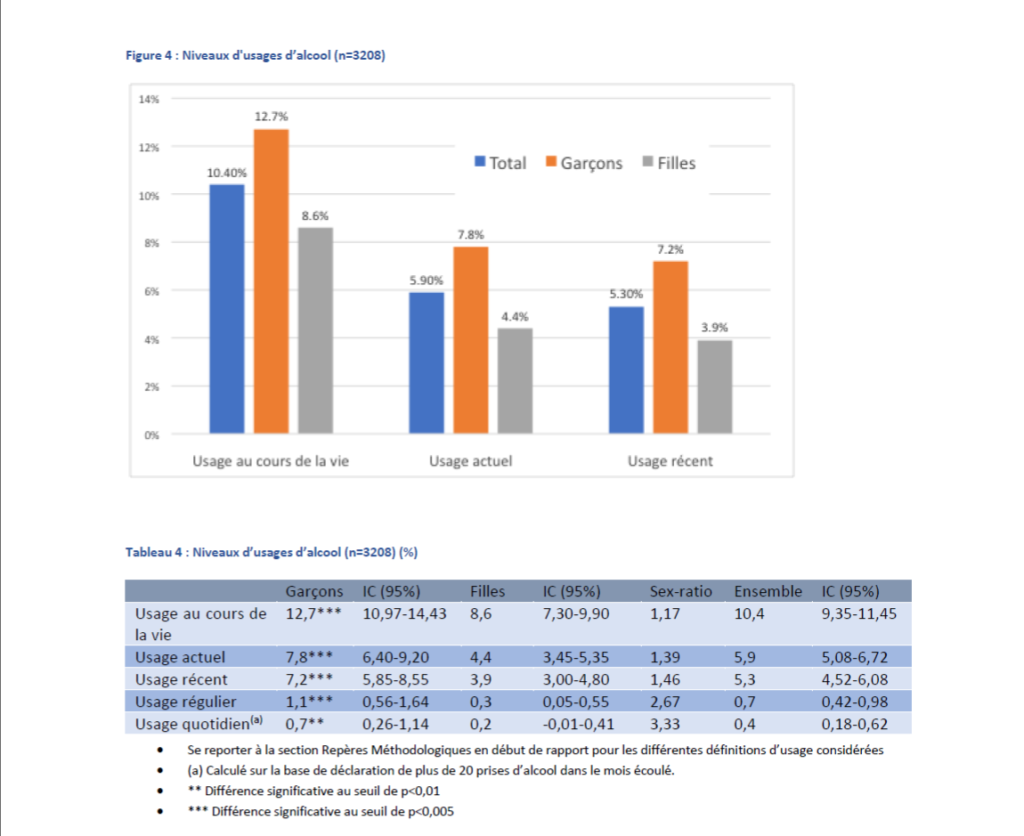

Par rapport à l’usage de boissons alcoolisées (y compris la bière, le vin et les alcools forts), 10,4 % des jeunes enquêtés ont déclaré en avoir consommé de l’alcool au cours de leur vie. Ce résultat est bien en deçà des niveaux de consommation d’alcool constatés chez les jeunes ivoiriens ou libériens (39,9 % en Côte d’Ivoire et 26,2 % au Liberia). Mais il est important de replacer la question des prévalences d’usage d’alcool des élèves sénégalais dans le contexte national. Ainsi les consommations de boissons alcoolisées sont inférieures à celles trouvées dans les pays environnants mais supérieures à celles rapportées parmi les jeunes des pays à majorité musulmane d’Afrique du Nord. Il existe peu d’écart entre les usages actuels (5,9 %) et récents (5,3 %). Les écarts observés entre filles et garçons pour les consommations de cigarettes se retrouvent également pour l’alcool avec des consommations déclarées plus élevées chez les garçons. L’usage quotidien d’alcool reste extrêmement rare avec seulement 0,4 % des élèves interrogés qui ont déclaré avoir consommé plus de 20 fois de l’alcool au cours du mois écoulé. Les alcoolisations ponctuelles importantes au cours des 30 derniers jours ne sont cependant pas négligeables et s’élèvent à 4,1 % des jeunes interrogés.

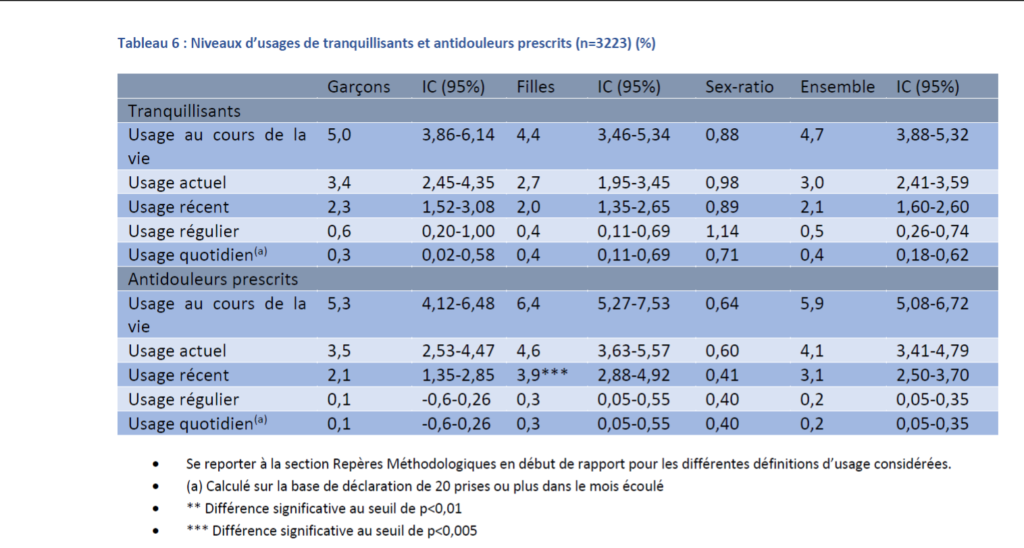

L’usage au cours de la vie de tranquillisants s’élève à 4,6 % alors que la consommation récente est de 3 % et la consommation actuelle de 2,1 %. L’usage au cours de la vie d’antidouleurs prescrits s’élève à 5,9 % alors que la consommation récente est de 4,1 % et la consommation actuelle de 3,1 %. La seule différence notable entre genre pour les médicaments réside dans le fait que les filles sont plus nombreuses à déclarer un usage actuel d’antidouleurs prescrits.

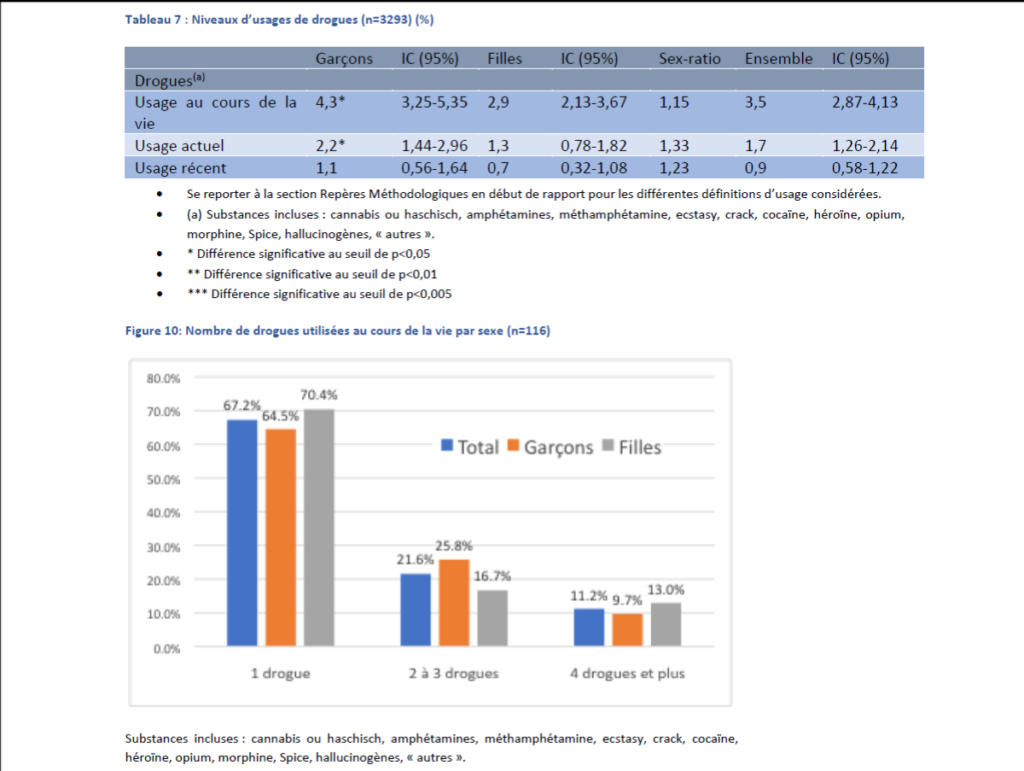

Les usages de drogues (en dehors du tabac, de l’alcool et des médicaments) sont beaucoup moins répandus parmi les 15 et 16 ans. Comparativement aux filles, les garçons sont plus nombreux à avoir consommé une drogue dans leur vie. Les usages actuels (prévalence d’usage au cours de l’année) de drogues s’élèvent à 2,2 % parmi les garçons et 1,3 % parmi les filles, cette différence étant significative. Quant aux usages récents (prévalence d’usage au cours du mois écoulé), ils restent extrêmement faibles, aux alentours de 0,9 % de l’ensemble des jeunes enquêtés. En s’intéressant aux substances individuellement, l’usage au cours de la vie de cannabis s’élève à 2,3 % et celui de la cocaïne à 1,6 % des Sénégalais de 15 et 16 ans interrogés. L’usage au cours de la vie de substances telles que les amphétamines, la méthamphétamine, l’ecstasy, le crack, l’héroïne, l’opium, la morphine, autres hallucinogènes et le Spice se trouve en dessous de 1 % de l’échantillon.

D’une manière générale, la perception de l’accessibilité des produits déclarée est majoritairement très limitée. La perception de l’accessibilité de l’alcool est basse et peut être expliquée par le contexte religieux de la société sénégalaise. Les drogues considérées ont une accessibilité déclarée encore plus basse que les cigarettes ou l’alcool. Les jeunes ont également été interrogés sur les risques perçus de la consommation de drogues. Qu‘il s’agisse du tabac, de l’alcool, des tranquillisants ou des autres substances psychoactives citées, le niveau de désapprobation est assez similaire dans l’échantillon (aux environs de 40 %). Les niveaux de désapprobation de la consommation d’alcool sont équivalents à ceux de la consommation de substances psychoactives telles que le cannabis ou la cocaïne. Le risque le plus élevé cité par les jeunes est de « fumer un paquet de cigarettes ou plus par jour ». La cigarette étant la substance la plus fréquemment connue et consommée par les jeunes, il est logique que le risque perçu soit plus élevé. Cependant, le fait que pour la plupart des autres produits psychoactifs, environ 50 % des élèves ne voient qu’un risque modéré/élevé à leur consommation, appelle à la vigilance sur le besoin accru d’informer et de sensibiliser sur les conséquences de la consommation de drogues vis-à-vis de cette tranche d’âge.

Un certain nombre de facteurs de risques ont été identifiés dans la littérature comme étant associés à l’initiation puis au passage à une consommation plus régulière de drogues, rendant les adolescents plus vulnérables. Ces facteurs peuvent être liés à des éléments environnementaux, personnels ou psychologiques. Dans le cadre de cette enquête, les facteurs de risques ont été analysés séparément en fonction des substances expérimentées par les jeunes (tabac, alcool, médicaments prescrits ou drogues ; alcool, médicaments prescrits ou drogues ; médicaments prescrits ou drogues ; drogues). Il ressort des analyses bivariées et multivariées menées, que l’âge actuel n’est pas un facteur significatif dans l’usage au cours de la vie de substances psychoactives quelles qu’elles soient. Le fait d’être une fille est un facteur protecteur lorsque l’on considère la consommation de l’ensemble des substances psychoactives en dehors des médicaments prescrits. En conformité avec la littérature publiée sur les facteurs de risque et de protection de consommation de substances psychoactives : le risque de consommation de substances est plus élevé parmi les jeunes qui déclarent une accessibilité plus facile aux produits, un risque perçu de la consommation moindre et qui ont signalé plus de problèmes dans leur vie courante ou des bagarres physiques à l’école ou encore sont plus souvent absents à l’école. Les analyses multivariées ont également montré un poids fort de l’expérimentation de substances dans l’initiation d’autres. A titre d’exemple, les jeunes qui auraient consommé des cigarettes au cours de leur vie auraient 3 fois plus de chance de consommer de l’alcool, des médicaments prescrits ou des drogues ; les adolescents ayant consommé des cigarettes ou de l’alcool au cours de leur vie auraient 2,5 fois plus de risque de consommer des médicaments prescrits ou des drogues. Ces résultats mettent en exergue la nécessité de repousser au maximum l’âge à la première initiation de substance.

Il est important de souligner que les facteurs socio-environnementaux comme le contrôle parental, le soutien social et émotionnel ou encore les facteurs liés à la santé mentale des élèves qui étaient fortement significatifs dans les analyses bivariées, ne sont pas ressortis dans les analyses multivariées comme étant des marqueurs importants et différentiels de la consommation de substances au cours de la vie.

Cette enquête nationale auprès des jeunes scolarisés fournit des données sur les prévalences de consommation de substances psychoactives et identifie les associations favorisantes ou protégeant de l’initiation et l’usage au cours de la vie. L’ensemble de ces résultats permettent, sur la base de données scientifiquement validées, de mettre en place des mesures de prévention ciblées et en cohérence avec les préoccupations et les problématiques rencontrées par la jeunesse sénégalaise. Ils permettent également de mieux cibler les besoins d’interventions en ligne avec les standards internationaux de prévention de l’usage de drogues (UNODC/WHO, 2018) afin d’éviter ou de retarder l’initiation et la consommation de drogues dans cette population particulièrement à risque.

Introduction

L’usage de drogues est un problème majeur de santé publique dans le monde. Environ 269 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans ont consommé au moins une drogue en 2018 dans l’année écoulée (UNODC, 2021). En Afrique, plus de 60 millions de personnes sont concernées, soit plus de 8,4 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Selon une analyse conduite par l’Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité (UNODC), la projection de croissance démographique pour 2030 se traduirait par une augmentation potentielle de 11 % de la population mondiale consommant des drogues, et ce, avec un impact plus important dans les pays à faible revenu. Cette augmentation, pourrait être encore supérieure dans les pays où la population de moins de 25 ans représente plus de la moitié de la répartition démographique (UNODC, 2021; UNODC, 2018). À cet égard, le continent africain apparaît particulièrement vulnérable face à l’augmentation de la consommation de substances dans les prochaines décennies. On estime qu’en 2030, 83 millions d’Africains âgés de 15 à 64 ans auront consommé au moins une drogue dans l’année, soit une augmentation de 38 % du nombre de consommateurs.

Sachant que l’Afrique est la région du monde comptabilisant la plus grande proportion de moins de 25 ans (60 %) (UNODC, 2018), l’exposition de sa jeunesse aux drogues constitue un défi majeur. On estime en effet qu’en 2030, en Afrique, 4,5 % des 15-19 ans auront consommé au moins une drogue. En outre, l’Afrique de l’Ouest servant de zone de transit pour certaines drogues comme l’héroïne à destination de l’Europe et d’autres régions, il est vraisemblable que l’accessibilité et la disponibilité de ces substances augmentent dans la région et puissent également avoir un impact sur les usages (UNODC, 2021).

Alors que les communautés en Afrique de l’Ouest souffrent des conséquences psychosociales, économiques et sanitaires de l’usage de drogues, l’indisponibilité de données fiables pour rendre compte de l’ampleur, des modes et des tendances de ces consommations constitue un obstacle majeur en matière de prévention et pour les efforts de réduction de la demande dans la région. Le Sénégal se caractérise par l’extrême jeunesse de sa population avec 42 % de sa population âgée de moins de 15 ans et un âge médian de la population à 18 ans selon le rapport 2018 de l’Agence Nationale de la Statistique et la Démographie (ANSD, 2018). Bien que les données de terrain et informelles disponibles suggèrent une tendance à l’accroissement des usages de drogues, en particulier chez les jeunes, les estimations de prévalence sont rares dans le pays, voir obsolètes, et ne couvrent généralement que les usages de tabac ou d’alcool (WHO, 2005).

Le Programme global de l’UNODC « Partenariats pour le traitement des troubles liés à l’usage de drogues » (GLOK32), financé par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), vise à promouvoir et à soutenir des politiques, des stratégies et des interventions de traitement fondées sur la science et les droits de l’homme afin de réduire les conséquences négatives des drogues sur la santé et la société. Au Sénégal, le GLOK32 mis en oeuvre par l’UNODC joue un rôle important dans l’appui, la définition et la mise en oeuvre d’une politique nationale de lutte contre l’usage et le trafic de drogues. Ainsi, c’est dans le cadre de ce programme qu’une enquête sur la consommation de drogues et la santé chez les élèves des écoles secondaires du Sénégal a été réalisée auprès de jeunes âgés de 15 à 16 ans en 2019 avec des représentants du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, du Ministère de l’Éducation Nationale, du Ministère de l’Intérieur et de l’UNODC. Reposant sur une méthodologie éprouvée sur le plan international et régional, le principal objectif de cette enquête est d’estimer l’ampleur des usages chez les 15-16 ans et de décrire les caractéristiques comportementales qui y sont associées, afin, dans un second temps, de pouvoir mieux cibler les interventions de réduction de la demande et d’améliorer la santé des adolescents. C’est également une opportunité de comparer les résultats obtenus au Sénégal à ceux constatés dans les pays limitrophes africains ayant développé une enquête similaire.

Pour une meilleure clarté et compréhension, les termes suivants seront adoptés dans le texte de ce rapport : usage au cours de la vie pour décrire l’expérimentation ; l’usage récent pour décrire la prévalence d’usage au cours des 12 derniers mois, l’usage actuel pour décrire la prévalence d’usage au cours des 30 derniers jours.

Lorsque le terme « substances psychoactives » est employé dans le rapport, les substances sous-entendues sont toutes les substances psychoactives indépendamment de leur statut international et mentionnées dans le questionnaire de l’enquête (cigarettes, alcool, tranquillisant ou calmant, antidouleurs prescrits, cannabis ou haschisch, amphétamines, méthamphétamine, ecstasy, crack, cocaïne, héroïne, opium, morphine, Spice, hallucinogènes, « autres substances »).

Lorsque le terme « drogues » est employé dans le rapport, les substances sous-entendues sont les substances psychoactives placées sous contrôle international et mentionnées dans le questionnaire de l’enquête (tranquillisant ou calmant, antidouleurs prescrits, cannabis ou haschisch, amphétamines, méthamphétamine, ecstasy, crack, cocaïne, héroïne, opium, morphine, Spice, autres hallucinogènes, « autres substances »).

Lorsque le terme « médicament » est employé dans le rapport, il fait référence aux médicaments dont les noms ont été mentionnés dans le rapport à savoir les tranquillisants ou calmants et les antidouleurs prescrits.

Le questionnaire de l’enquête couvre également l’alcool et les cigarettes. Ainsi l’emploi du terme cigarettes sera préféré à celui du tabac car le questionnaire de l’enquête ne couvrait que les cigarettes et non pas tous les autres dérivés du tabac comme la « chicha » ou la cigarette électronique.

La plupart des recherches suggèrent que l’adolescence (entre 12 et 17 ans) est une période critique quant à l’initiation de la consommation de substances psychoactives et que leur usage atteint généralement son plus haut niveau parmi les 18-25 ans (UNODC, 2018). Les jeunes faisant face à des défis économiques et psychologiques, et en raison de vulnérabilités accrues, présentent un risque élevé de développer des troubles liés à l’utilisation de drogues (Legleye, Beck, Khlat, Perretti-Watel, & Chau, 2012; Gerra, Benedetti, Resce, Potente, Cutilli, & Molinaro, 2020). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’abus de drogues est l’un des principaux risques pris durant cette période de leur vie et qui peut avoir un impact sur la santé mentale et physique des adolescents (OMS, 2021).

L’objectif principal de l’enquête auprès des jeunes en milieu scolaire menée en 2019 au Sénégal est de fournir une estimation de la consommation de tabac, d’alcool et d’autres substances psychoactives parmi les jeunes Sénégalais. Au total 3 639 questionnaires exploitables ont été récoltés auprès de jeunes scolarisés âgés de 15 à 16 ans et dans les 14 régions du Sénégal au cours de la fin de l’année 2019. Parmi ces questionnaires, certains ont dû être exclus de l’analyse du fait de leur remplissage incomplet et approximatif. Ainsi les résultats exposés dans ce rapport se rapportent au reste des élèves enquêtés, soit un total de 3 303 individus.

CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DE L’ECHANTILLON

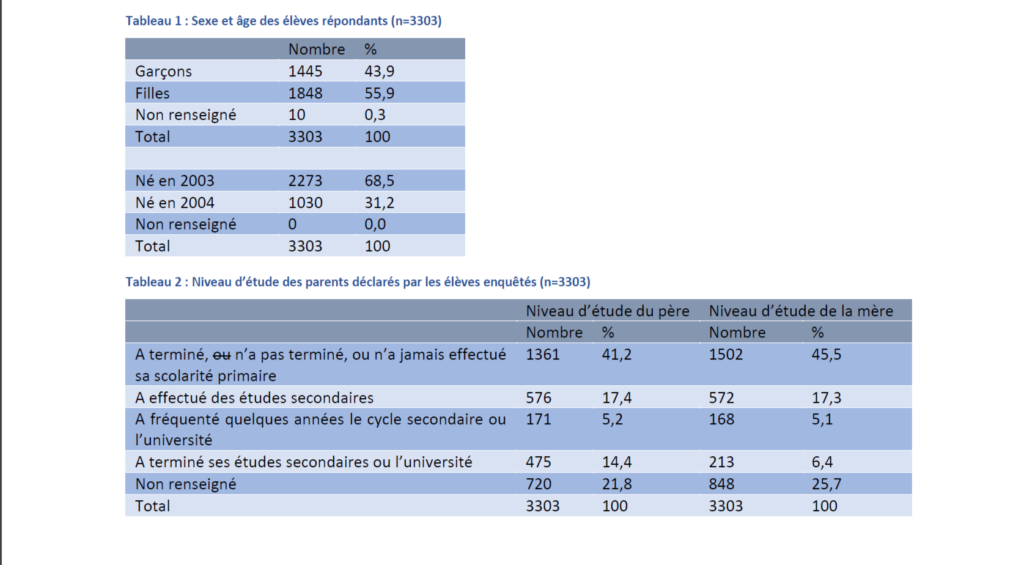

L’échantillon se compose de 44 % de garçons et 56 % de filles. Tous les élèves inclus dans l’analyse avaient 15 ou 16 ans au moment de l’enquête (Tableau 1). Le niveau d’études des parents reste relativement bas, le niveau d’études du père ou de la mère déclaré étant en majorité du niveau de l’école primaire (Tableau 2). Les pères ont plus fréquemment un niveau d’éducation secondaire ou plus élevé que les mères.

PREVALENCE DE L’USAGE DE CIGARETTES ET D’ALCOOL CHEZ JEUNES

Les informations collectées auprès des élèves sont présentées dans cette section en fonction des indicateurs de la prévalence d’usage au cours de la vie, de l’usage actuel (prévalence d’usage au cours des 12 derniers mois) et de l’usage récent (prévalence d’usage au cours des 30 derniers jours).

USAGE DE CIGARETTES

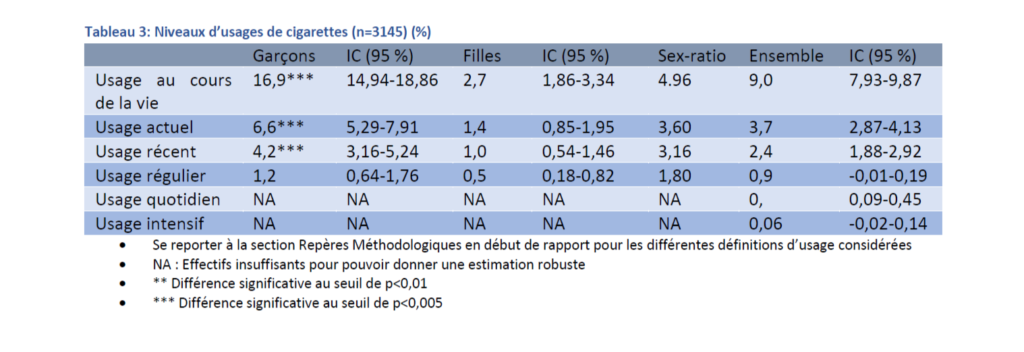

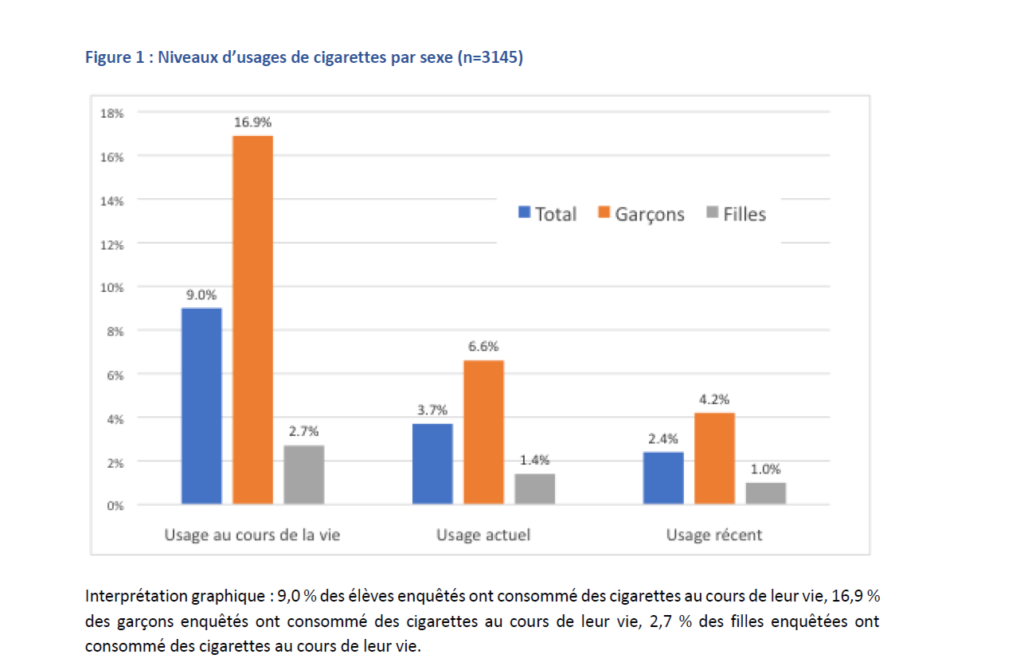

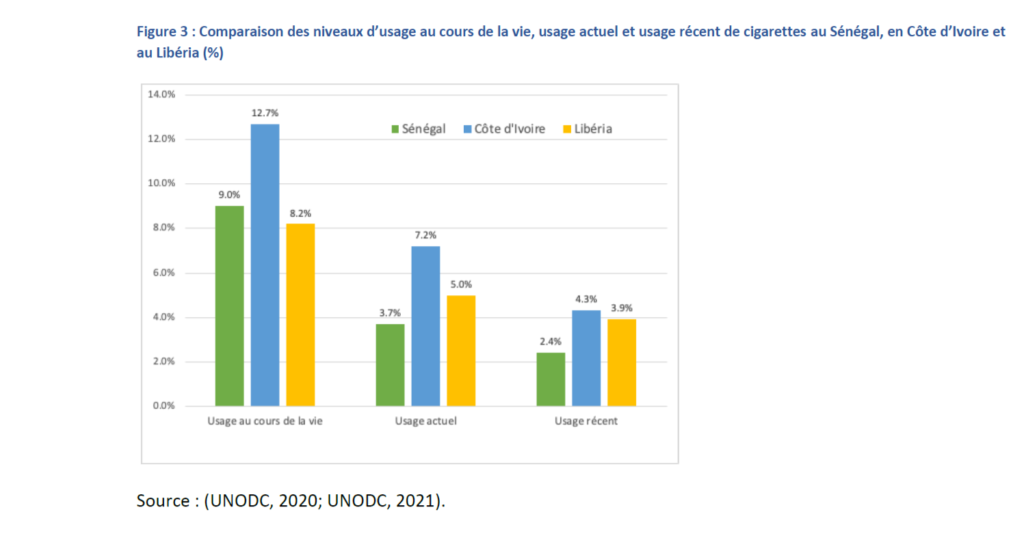

L’usage au cours de la vie de cigarettes chez les jeunes enquêtés de 15 et 16 ans s’élève à 9 % de l’ensemble des élèves. Ce niveau est similaire à la prévalence observée au Libéria où l’usage de tabac au cours de la vie s’élève à 8,2 % (UNODC, 2021) et en dessous du niveau trouvé en Côte d’Ivoire (12,7 %) (UNODC, 2020). Cette prévalence est également inférieure à celle trouvée en 2007 dans l’enquête sur le tabac chez les adolescents au Sénégal où il avait été déterminé que 12,8 % des jeunes scolarisés et âgés de 13 à 15 ans avaient utilisé la cigarette au cours de leur vie (Sarr, Mane, Der, Dia, & Diallo, 2007). Moins de 5 % des jeunes sénégalais scolarisés déclarent avoir fumé une cigarette durant l’année (3,7 %) et aux environs de 2 % (2,4 %) au cours des 30 derniers jours (Figure 1 et Tableau 3). Ces deux dernières prévalences sont inférieures aux niveaux relevés au Libéria ou en Côte d’Ivoire (UNODC, 2020 – UNODC, 2021), qui sont respectivement de 11% et de 6% au Liberia et de 7,2% et de 4,3% en Côte d’Ivoire.

Il existe de fortes disparités entre les filles et les garçons sénégalais en ce qui concerne la prévalence d’usage au cours de la vie et la consommation de cigarettes comme le montre le graphique ci-dessous (Figure 1). Les garçons sont davantage consommateurs de cigarettes que les filles du même âge, ces différences étant statistiquement significatives pour l’usage au cours de la vie, l’usage actuel et l’usage récent (Tableau 3). Les prévalences d’usage actuel de cigarettes sont en dessous de ceux trouvés en 2007 dans l’enquête en milieu scolaire (Sarr, Mane, Der, Dia, & Diallo, 2007) : alors que dans cette enquête 2,4 % des jeunes déclarent un usage récent, c’était le cas pour 7,5 % dans l’enquête 2007. Les écarts entre les deux sexes sont, cependant, à peu près similaires dans les deux enquêtes, les garçons étant environ quatre fois plus nombreux que les filles à avoir fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours.

En moyenne, l’âge à la première expérimentation de cigarette se situe à 13,3 ans (DS=1.8), les déclarations s’étageant de 11 à 16 ans. Que cela soit pour les garçons ou pour les filles, la première expérimentation de cigarette se déroule aux alentours de 13 ans, sans différence statistiquement significative.

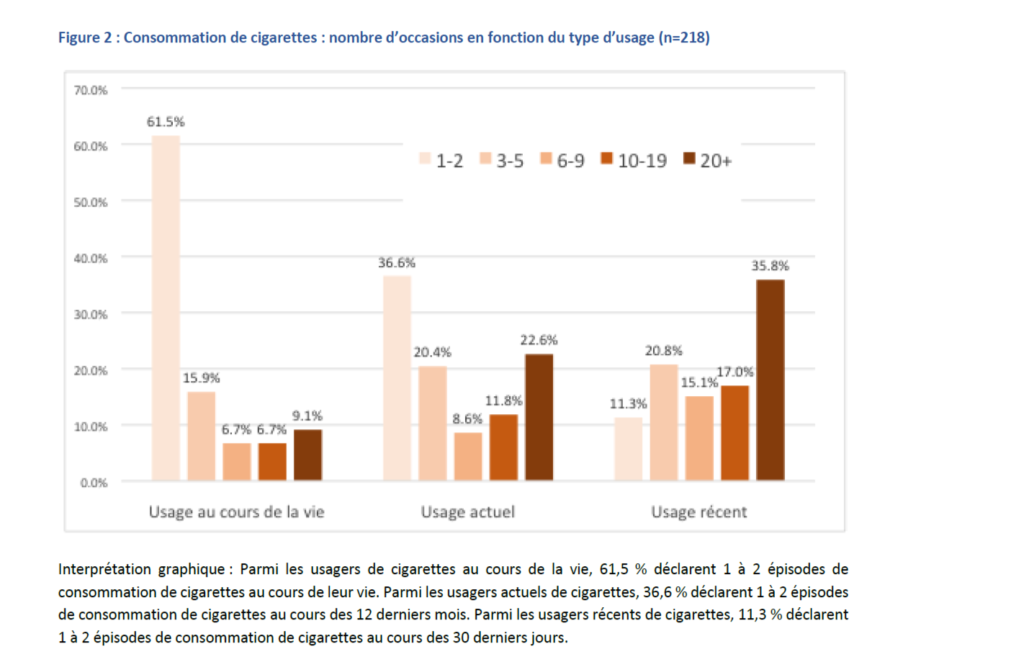

Pour chaque catégorie d’usage de cigarettes (usage au cours de la vie, usage actuel, usage récent), il est possible de connaître le nombre d’épisodes de consommation des usagers, respectivement dans leur vie, au cours de l’année ou dans le dernier mois (Figure 2). Les résultats sont présentés dans le graphique suivant. Logiquement, les consommateurs au cours de la vie ont déclaré un nombre de prises moins élevé que les consommateurs actuels ou récents.

Concernant plus spécifiquement les usagers récents, il apparaît pertinent de se pencher sur leur consommation quotidienne de cigarettes : la moitié d’entre eux fument moins d’une cigarette par semaine et seulement 14 % fument plus de 6 cigarettes par jour. Ainsi, parmi l’ensemble des élèves ayant déclaré avoir eu un usage récent de cigarettes (usage au cours du mois précédent), environ un tiers fument quotidiennement (35 % des usagers récents), mais très peu fument de façon intensive (7 % des usagers récents).

Parmi les usagers récents, qui fument tous les jours, le début de la consommation quotidienne de cigarettes se situe à 14 ans ± 3,3 (médiane=15).

COMPARAISON REGIONALE

D’autres enquêtes auprès de jeunes ont été réalisées récemment dans la région avec les mêmes méthodologies et il est intéressant de pouvoir comparer leurs résultats à ceux trouvés au Sénégal. Les niveaux d’usage au cours de la vie, d’usage actuel et d’usage récent de cigarettes observés au Sénégal auprès des jeunes scolarisés sont inférieurs à ceux trouvés en Côte d’Ivoire, mais sensiblement équivalents à ceux trouvés au Libéria (Figure 3).

USAGE D’ALCOOL

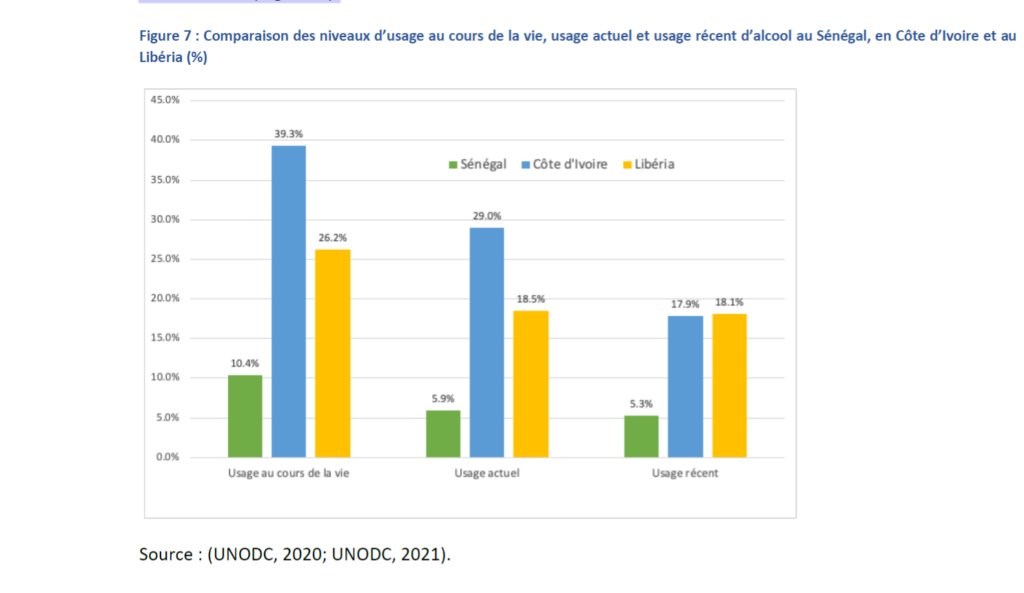

Par rapport à l’usage de boissons alcoolisées, 10,4 % des jeunes enquêtés ont déclaré avoir consommé au cours de leur vie soit de la bière, du vin ou un alcool fort. Ce résultat est bien en deçà des niveaux de consommation d’alcool constatés chez les jeunes ivoiriens ou libériens (39,9 % en Côte d’Ivoire et 26,2 % au Liberia). Mais il est supérieur à ceux rapportés s’agissant des consommations de boissons alcoolisées parmi les jeunes de pays musulmans environnants comme l’Égypte (3,6 %), l’Algérie (4,7 %) ou le Maroc (6 %) (Pompidou Group, 2018; Pompidou Group, 2017a; Pompidou Group, 2017b).

Il est important de replacer la question des prévalences d’usage d’alcool des élèves dans le contexte national : le Sénégal est un pays composé à 95 % de personnes musulmanes et pour lesquelles la consommation d’alcool est le plus souvent un acte tabou et répréhensible culturellement. Ainsi, il n’est pas surprenant que les prévalences de consommation d’alcool constatées dans cette enquête soient en deçà des niveaux rencontrés dans les autres pays de la région ou de manière générale en dessous des niveaux attendus dans des enquêtes en milieux scolaire. La prévalence de la consommation d’alcool apparaît moins répandue chez les adolescents musulmans que chez leurs homologues chrétiens, ce constat s’expliquant principalement par la restriction voire l’interdiction de la consommation d’alcool par l’Islam (Torre-Luque, Ozeylem, & Essau, 2021). Les prévalences de consommation d’alcool dans la population générale sont aussi extrêmement basses, l’enquête MICS menée en 2015-2016 auprès de 5 000 ménages dans l’agglomération de Dakar (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Novembre 2016) révélait que la consommation d’alcool chez les femmes âgées de 15-49 ans était de 1,5 % au cours du dernier mois, et de 3,9 % chez les hommes de la même tranche d’âge. D’après la même enquête, « la proportion d’hommes qui consomment de l’alcool avant l’âge de 15 ans » était de 2,4 % soit un peu plus du double de celle des femmes (1,0 % pour les filles). De même les estimations faites par l’OMS dans le pays, pointent vers une consommation d’alcool très faible dans la population générale adulte : en 2016, 0,7 litre d’alcool par habitant auraient été consommé par la population sénégalaise de plus de 15 ans, alors que le chiffre pour la région Africaine est de 6,3 litres par habitant (WHO, 2018).

Il existe peu de différence entre les prévalences de consommation actuelle (5,9 %) et récente (5,3 %) (Figure 4 et Tableau 4). Les écarts observés entre filles et garçons pour les consommations de cigarettes se retrouvent également pour l’alcool : les prévalences d’usage au cours de la vie et d’usage actuel ou d’usage récent (au cours des 12 derniers mois ou des 30 derniers jours) sont plus élevées chez les garçons et les différences significatives (Figure 4 et Tableau 4). Une enquête menée en 2005 au Sénégal auprès de jeunes âgés de 13 à 15, trouvait que 3,2 % des enquêtés avaient déclaré un usage récent de boissons alcoolisées (OMS, 2005) et un écart 2 fois plus grand entre les garçons et les filles (4,0 % chez les garçons contre 2,0 % chez les filles). Même si la prévalence d’usage récent trouvée dans cette enquête est plus élevée (5,3 %), les écarts entre les deux sexes sont sensiblement réduits (7,2 % chez les garçons contre 3,9 % chez les filles) (Tableau 4). L’usage quotidien d’alcool reste extrêmement rare avec seulement 0,4 % des élèves interrogés qui ont déclaré avoir consommé plus de 20 fois de l’alcool au cours du mois écoulé (Tableau 4). Ce dernier résultat confirme des estimations récentes selon lesquelles, parmi 73 pays à niveau économique bas et moyen, le Sénégal avait la prévalence la plus basse d’usage régulier et problématique d’alcool chez les adolescents (Torre-Luque, Ozeylem, & Essau, 2021).

L’âge moyen d’expérimentation de la première boisson alcoolisée, qu’il s’agisse de bière, de vin ou d’un alcool fort, se situe à 13,4 ± 1,9 ans (médiane =14) et comme pour les cigarettes, il n’existe pas de différence significative entre les filles et les garçons quant à la période de la première initiation.

Parmi les élèves qui ont bu de l’alcool au cours de leur vie, 86 % déclarent n’avoir jamais été ivres. Et parmi ceux qui déclarent avoir été ivres au cours de leur vie, l’âge moyen à la première ivresse est de 13,5 ± 1,9 ans (médiane =13). Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’âge à la première ivresse des filles ou des garçons.

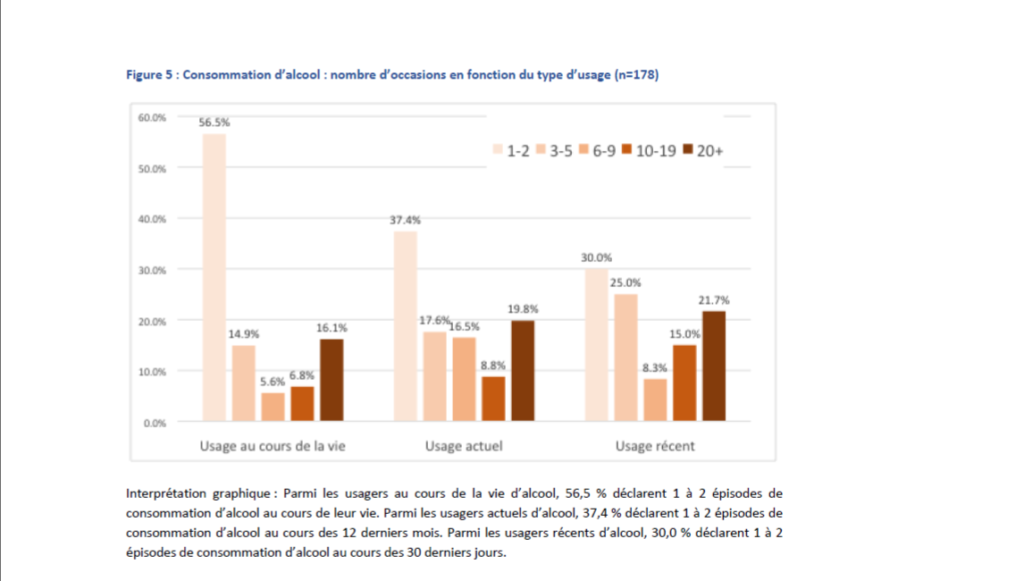

Pour chaque type d’usager d’alcool, on peut estimer le nombre de prises de boissons alcoolisées, respectivement dans leur vie, au cours de l’année (usage actuel) ou durant le dernier mois (usage récent) (Figure 5). Les résultats sont présentés dans le graphique suivant. Logiquement, les consommateurs d’alcool au cours de la vie ont déclaré moins d’occasions de consommation que les consommateurs actuels ou récents.

Pour les élèves qui ont déclaré avoir consommé de l’alcool au cours des 30 derniers jours (usagers récents), 55 % indiquent avoir consommé entre 1 à 5 fois, 23 % entre 6 et 19 fois et enfin 22 % déclarent avoir consommé de l’alcool plus de 20 fois au cours du mois, ce qui permet de les apparenter à des usagers quotidiens.

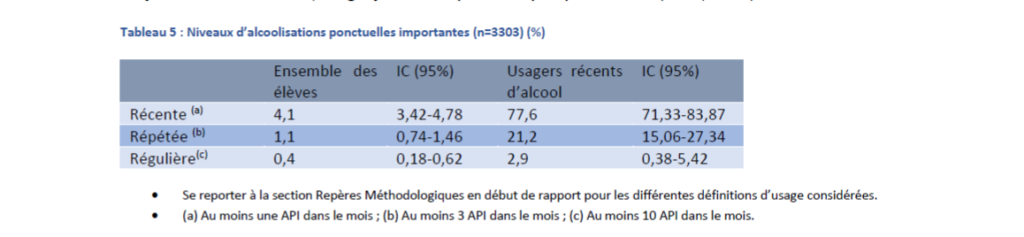

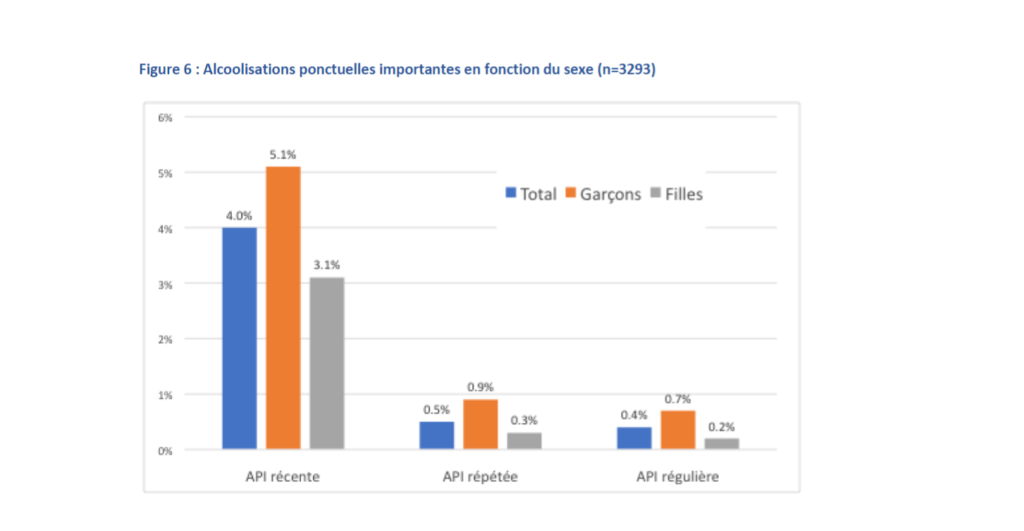

Le questionnaire incluait une question sur les alcoolisations ponctuelles importantes (API) au cours du mois écoulé, équivalent à une consommation de plus de 5 boissons alcoolisées en une seule occasion. Les niveaux d’API déclarés parmi l’ensemble des élèves et les usagers récents d’alcool sont consignés dans le Tableau 5. Alors que seulement 4 % des élèves interrogés déclarent une API au cours des 30 derniers jours, presque 78 % des usagers récents d’alcool en déclarent autant. Ces résultats sont en ligne avec l’enquête OMS qui donnait une prévalence d’API parmi les 15-19 ans à 4,5 % (WHO, 2018). À titre de comparaison, les statistiques internationales estiment la prévalence de l’API à 13,6 % parmi les jeunes de 15 à 19 ans, les garçons étant plus à risque que les filles (OMS, 2020).

Qu’il s’agisse des API récentes, répétées ou régulières, les garçons sont plus enclins à ce genre d’épisodes que les filles. La différence est statistiquement significative pour les API récentes (p=0,004) mais ne l’est pas pour les API répétées (p=0,15) ou régulières (p=0,14) (Figure 6).

Les fréquences d’API sont similaires en fonction de l’âge actuel des élèves.

COMPARAISON REGIONALE

D’autres enquêtes auprès de jeunes ont été réalisées récemment dans la région avec les mêmes méthodologies et il est intéressant de pouvoir comparer leurs résultats à ceux trouvés au Sénégal. Les niveaux d’usage au cours de la vie, d’usage actuel et d’usage récent d’alcool observés au Sénégal auprès des jeunes scolarisés sont inférieurs, deux à trois fois plus bas, à ceux trouvés en Côte d’Ivoire et au Libéria (Figure 7).

PREVALENCE D’USAGE DE MEDICAMENTS ET DE DROGUES CHEZ JEUNES

Les informations collectées auprès des élèves sont présentées dans cette section en fonction des indicateurs de l’usage au cours de la vie, de l’usage actuel (prévalence d’usage au cours des 12 derniers mois) et de l’usage récent (prévalence d’usage au cours des 30 derniers jours). Les drogues1 considérées sont analysées soit individuellement (lorsque l’échantillon le permet) soit par groupe de substances : tranquillisant ou calmant, antidouleurs prescrits, cannabis ou haschisch, amphétamines, méthamphétamine, ecstasy, crack, cocaïne, héroïne, opium, morphine, autres hallucinogènes et Spice,, « autres substances ». Ainsi dans le reste de ce rapport, lorsque l’on parlera d’usage de drogues l’ensemble de ces produits seront considérés. De même, lorsque l’on parlera d’usage de médicaments, seront sous-entendus les usages de tranquillisant ou d’antidouleurs prescrits.

CONNAISSANCE DE L’EXISTENCE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

Les élèves ont pu désigner parmi une longue liste de substances psychoactives2 lesquelles ils connaissaient déjà. Au total, 37 % des élèves interrogés déclarent n’avoir jamais entendu parler des différentes drogues listées.

Parmi les élèves ayant connaissance d’au moins une drogue, en moyenne trois produits étaient connus (médiane =2 et DS=2,7). Certains (1,8 %) ont répondu connaître toutes les drogues (14 substances au total) y compris la substance piège (Relevin).

Les drogues connues les plus fréquemment citées par les élèves interrogés sont les tranquillisants (35 %), les antidouleurs prescrits (24 %), le cannabis (27 %), la cocaïne (44 %) et l’héroïne (25 %). La place de la cocaïne en tête de ces citations de produits est un résultat assez inattendu.

USAGE DE MEDICAMENTS

Les élèves de 15 et 16 ans ont été interrogés sur leur usage de tranquillisants ou calmants, ou d’antidouleurs prescrits. Compte tenu de la formulation des questions, il est toutefois difficile de déterminer avec certitude s’il s’agit d’usages encadrés médicalement ou de mésusages hors prescription médicale.

La réponse à la question Q.16 du questionnaire (« avez-vous déjà pris un médicament habituellement délivré sous ordonnance (comme la codéine, Adderall, Ritalin ou Xanax, sans prescription médicale »), fournit des éléments sur la question des mésusages et ce pour un ensemble de catégorie de médicaments (sédatifs et médicaments opiacés) et sans pouvoir les différencier. Ainsi, les prévalences sur les usages de tranquillisants et médicaments antidouleurs permettent d’estimer la prise de ces médicaments, sans qu’il soit pour autant possible d’affirmer que ces prises se soient déroulées en dehors d’un contexte médical.

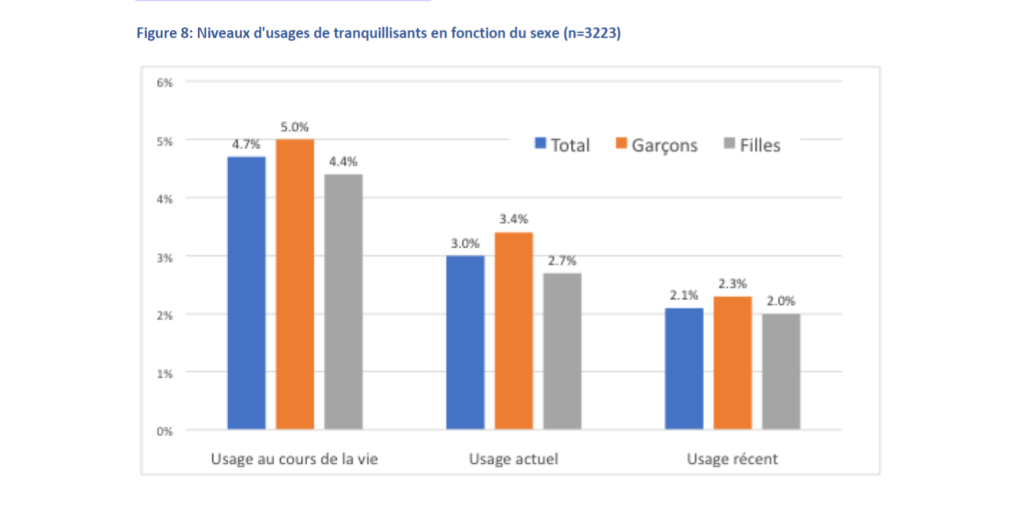

L’usage au cours de la vie de tranquillisants ou calmants parmi les jeunes interrogés, concerne 4,6 % alors que la consommation actuelle est de 3 % et la consommation récente de 2,1 %. Il n’existe pas de différence de comportement entre filles et garçons et ce quel que soit l’indicateur de consommation (Figure 8).

Il n’existe pas non plus de différence de comportement en fonction de l’âge des répondants (15 ou 16 ans). L’âge moyen de la première prise de tranquillisant est de 13,1 ans ± 2,08 (médiane =13) chez les filles comme chez les garçons.

Pour ce qui est des antidouleurs prescrits, on constate que les filles sont généralement plus consommatrices bien qu’il n’existe pas de différence significative entre les deux sexes en termes d’usage au cours de la vie, d’usage actuel, d’usage régulier et quotidien. En revanche, les filles sont plus consommatrices d’antidouleurs au cours des 30 derniers jours et ce au seuil de p<0,005 (Tableau 6).

Ces résultats sont en ligne avec les tendances internationales où les prévalences d’usage de tranquillisants ou de médicaments antidouleurs parmi les femmes adultes sont comparables aux hommes, voir supérieures (UNODC, 2018). L’âge moyen de la première prise d’antidouleurs est de 13,0 ans ±1,09 (médiane =13) sans différence de genre.

L’utilisation de médicaments à des fins non-médicales est considérée à l’échelle mondiale comme un problème majeur émergent qui doit être surveillé. Les jeunes peuvent consommer des médicaments hors du contexte médical pour différentes raisons comme susciter l’euphorie, renforcer les effets de l’alcool ou d’autres drogues, ou améliorer leurs performances scolaires. En Europe, en moyenne 9,2 % des jeunes interrogés dans l’enquête ESPAD déclarent avoir consommé des médicaments à des fins non médicales (ESPAD Group, 2020). Dans la grande majorité des pays couverts par l’enquête européenne les filles sont plus susceptibles que les garçons d’avoir consommé des médicaments sans prescription médicale. Selon ESPAD les médicaments utilisés le plus fréquemment sans ordonnance par les jeunes sont les tranquillisants suivis par les médicaments antidouleurs.

Au total, 7,8 % des élèves interrogés ont consommé un médicament dans leur vie : soit un tranquillisant ou un médicament antidouleurs. Comme mentionné dans l’introduction de cette section, la question Q.16 du questionnaire fournit des éléments sur la question des consommations de médicaments sans ordonnance médicale pour un ensemble de catégorie de médicaments (codéine, Adderall, Ritalin ou Xanax, sans prescription médicale). À la question Q.16, 7,1 % des élèves déclarent qu’ils ont déjà consommé au cours de leur vie un médicament sans avoir de prescription médicale : 7,5 % des garçons et 6,9 % des filles (différence non significative). Il n’existe pas non plus de différence de comportement en fonction de l’âge actuel au moment de l’enquête (15 ou 16 ans). Et lorsque que l’on considère uniquement les jeunes qui ont déclaré n’avoir utilisé soit un tranquillisant soit un médicament antidouleur au cours de leur vie, 15,4 % de l’échantillon déclare avoir déjà pris un médicament sans ordonnance médicale, sans différence de genre (15,7 % pour les garçons et 15,1 % pour les filles).

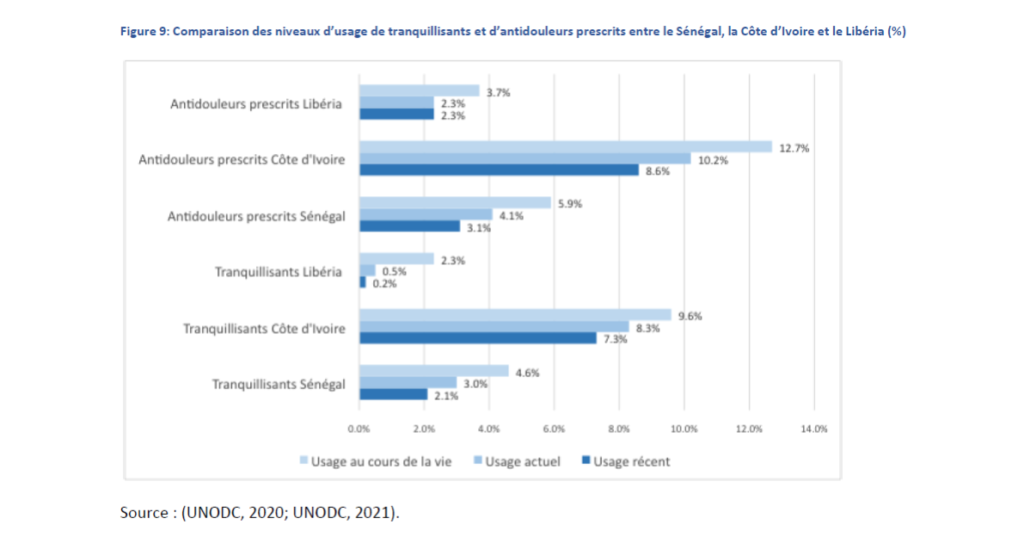

COMPARAISON REGIONALE

D’autres enquêtes auprès de jeunes ont été réalisées récemment dans la région avec les mêmes méthodologies et il est intéressant de pouvoir comparer leurs résultats à ceux trouvés au Sénégal. Les niveaux d’usage au cours de la vie, d’usage récent et d’usage actuel de tranquillisants ou de médicaments antidouleurs observés au Sénégal auprès des jeunes scolarisés sont inférieurs à ceux de Côte d’Ivoire mais supérieurs à ceux constatés au Libéria (Figure 9).

USAGE DE DROGUES

Si 15 % des élèves ont déclaré avoir fumé des cigarettes ou bu de l’alcool dans leur vie, 7,8 % avoir consommé un tranquillisant ou un médicament antidouleur, les usages de drogues sont beaucoup moins fréquents dans l’échantillon interrogé. En effet, seuls 3,5 % des jeunes scolarisés de 15 et 16 ans déclarent avoir consommé au cours de leur vie une drogue3 (Tableau 7). Comparativement aux filles, les garçons sont plus nombreux à avoir consommé une drogue. Les usages actuels (au cours de l’année) de drogues s’élèvent à 2,2 % parmi les garçons et 1,3 % parmi les filles, cette différence étant significative. Quant aux usages récents (au cours du mois écoulé), ils restent extrêmement faibles, aux alentours de 0,9 % de l’ensemble des jeunes enquêtés.

Les consommateurs de drogues sont dans leur grande majorité utilisateurs d’une unique substance : 67,0 % des jeunes ayant déclaré l’usage d’une seule drogue, 21,2 % deux à trois drogues et 11,2 % quatre drogues et plus (Figure 10). Les filles déclarent plus fréquemment que les garçons avoir essayé seulement une drogue, alors que les garçons ont consommé plus souvent deux à trois substances de plus qu’elles (25,8 % vs 16,6 %). Cependant, lorsque l’on considère les jeunes qui ont consommé plus de 4 drogues et plus, les garçons et les filles se situent à des niveaux similaires (Figure 10).

A SUIVRE

DakarTimes avec ONUDC, Ministère de l’Education,

Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives