Le gel de l’aide américaine extérieure est un coup dur pour les pays d’Afrique. Au Sénégal, l’on continue de commenter pour le regretter cette décision de Donald Trump qui risque de plonger des milliers de familles démunis dans une impasse. Des projets financés par l’USAID sont à l’arrêt depuis l’annonce de cette suspension. Le désespoir s’empare de toutes personnes qui, même sans le savoir, étaient soutenues par cette Agence de développement américain. Dans un reportage publié par la plateforme « Afrique XXI », Clément Bonnerot, journaliste indépendant basé à Dakar est revenu sur cette suspension qui, selon lui, met à l’épreuve le souverainisme dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

Clément Bonnerot rappelle que la suspension pour quatre-vingt-dix jours de l’aide états-unienne, ordonnée fin janvier par le président Donald Trump, a donné un coup d’arrêt brutal à de nombreux programmes de développement au Sénégal, mettant à nu la dépendance du pays à l’assistance étrangère. Malgré l’inquiétude des bénéficiaires, les autorités, qui se revendiquent souverainistes et panafricanistes, y voient une opportunité d’émancipation.

Depuis plusieurs semaines, le bureau d’Alphoussény Diémé ne désemplit pas. Le maire de Djinaky, commune de 25 000 habitants située en Casamance, dans le sud du Sénégal, voit défiler du matin au soir des parents inquiets : « Ils viennent nous interpeller presque quotidiennement pour savoir où en sont leurs dossiers d’état civil, soupire-t-il, mais nous ne savons pas quoi leur dire. »

Selon le maire, environ 3 000 dossiers, principalement des demandes d’actes de naissance, sont en attente d’être traités. Ils concernent des enfants – dont certains sont devenus adultes depuis – nés pendant le conflit qui a déstabilisé la région pendant plus de quatre décennies à partir de 1982.

Dans la région de Bignona, où se trouve la commune de Djinaky, environ 55 000 familles ont été privées d’actes de naissance en raison de déplacements massifs de populations mais aussi de difficultés d’accès aux services administratifs pendant la crise. La signature d’un accord de paix, en mai 2023, entre l’État sénégalais et la faction « Jakaay » du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) a permis à environ 250 combattants de déposer officiellement les armes et aux familles d’entreprendre des démarches pour régulariser leur situation.

« Ça nous est tombé dessus d’un coup »

En ce début d’année 2025, et alors qu’un nouveau protocole d’accord de paix a été signé le 23 février avec la faction Sud du mouvement rebelle, les familles devaient justement commencer à récupérer leurs documents : « À notre niveau, tout a été fait et envoyé aux services de la justice. On attendait les retours pour actualiser les registres », assure le maire de Djinaky. « Certains enfants sont très brillants à l’école, ils doivent passer leur certificat bientôt mais, sans acte de naissance, ils ne peuvent pas s’inscrire. C’est comme s’ils étaient apatrides. »

Ce blocage trouve son origine à 7 000 kilomètres de là, à Washington, dans le célèbre Bureau ovale de la Maison-Blanche. Sous le regard des caméras de télévision du monde entier, le président états-unien Donald Trump a signé le 20 janvier un décret suspendant pour quatre-vingt-dix jours les programmes d’aide états-uniens, et notamment ceux de l’USAID, l’agence d’aide au développement : une décision radicale destinée à revoir les priorités de financement et à éliminer les dépenses jugées inefficaces. D’un simple trait de plume, Donald Trump a créé une onde de choc ressentie dans le monde entier, mettant à nu la dépendance de certains pays à l’aide étrangère.

« On ne s’y attendait pas… Ça nous est tombé dessus d’un coup », reconnaît Alphoussény Diémé. « L’USAID assurait la prise en charge des différents frais liés à la délivrance des actes de naissance, par exemple les timbres fiscaux ou l’impression des documents, car le coût était souvent prohibitif pour les familles. »

Le programme, baptisé Aliwili et mis en œuvre par plusieurs ONG en partenariat avec l’État du Sénégal, ne se limitait pas aux questions d’état civil : il concernait aussi la réinstallation des populations déplacées à travers la construction de centaines de logements, la réinsertion des anciens combattants et de leurs familles, et la réhabilitation de certaines infrastructures, par exemple des routes, des parcelles maraîchères et des forages, pour un budget total de 16 milliards de francs CFA (25 millions d’euros).

« L’aide américaine avait rassuré »

« Ce projet était la concrétisation du processus de paix entre l’État du Sénégal et la faction Jakaay du MFDC », explique Henri Ndecky, le responsable de la Coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance (COSCPAC). L’accord de 2023 prévoit, en échange du dépôt des armes par les combattants, que l’État s’engage en faveur de leur réinsertion et, plus globalement, pour le désenclavement et le développement de la région. La marginalisation a été l’une des causes principales du conflit.

« Il a fallu mobiliser des fonds rapidement, raconte Henri Ndecky. L’aide américaine avait rassuré sur la capacité de l’État à tenir ses engagements. »

En Casamance, autorités locales et société civile sont unanimes pour demander la reprise du programme USAID le plus vite possible. « Ça fait des années qu’on demande des routes mais l’État ne fait rien sans ses partenaires. Nous n’avons pas d’autre solution pour le moment : il faut que les partenaires continuent d’intervenir », alerte Lamine Coly, coordinateur de l’Initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC (Irapa), une structure mise en place par le groupe rebelle pour négocier avec les autorités.

Il exclut toutefois une remise en cause du processus de paix : « Personne n’a intérêt à revenir sur le passé, mais le programme devait servir de vitrine pour aller vers un accord de paix global entre l’État du Sénégal et toutes les factions du MFDC. »

« Ce sont des questions de souveraineté »

Le maire de Djinaky espère aussi un déblocage rapide de la situation, mais il s’interroge sur la responsabilité des gouvernements successifs : « On parle d’état civil, de nationalité, de droits fondamentaux : ce sont des questions de souveraineté. Si l’État avait, de bout en bout, pris en charge les choses, on ne serait pas suspendus à la décision du gouvernement états-unien. »

Les effets de la suspension soudaine de l’aide états-unienne ne se limitent pas à la Casamance. Partout au Sénégal, des programmes de développement sont désormais à l’arrêt ou tournent au ralenti.

En matière de santé publique, de nombreux centres de santé communautaires dépendant des subventions pour l’achat de médicaments et le recrutement de personnel peinent à maintenir leurs services. Ils œuvrent dans des domaines aussi variés que la santé maternelle et infantile, la planification familiale, la nutrition et la lutte contre le VIH. Des programmes de soutien au système éducatif, à l’agriculture et à la bonne gouvernance ont aussi été interrompus, laissant des centaines de milliers de bénéficiaires à l’abandon.

Rien que sur les cinq dernières années, le Sénégal a reçu en moyenne 120 millions de dollars (114 millions d’euros) par an de l’USAID, sans compter les programmes financés par d’autres agences états-uniennes de coopération bilatérale. Parmi eux, le Senegal Compact Power (piloté par la Millennium Challenge Corporation), qui vise à améliorer l’accès à l’électricité pour près de 13 millions de personnes, soit 7 Sénégalais sur 10, dans les zones rurales et périurbaines. Démarré en 2021, il prévoit un investissement de 600 millions de dollars, dont 550 millions sous forme de dons états-uniens, les 50 millions restants étant à la charge de l’État sénégalais.

Les Sénégalais doivent « travailler dur »

Le gel de l’USAID et l’inquiétude que suscite la situation ont fait réagir le Premier ministre, Ousmane Sonko, lors d’une intervention le 3 février à Fass Touré (Nord) : « Doit-on continuer à dépendre de l’aide étrangère ? s’est-il interrogé. Nous devons travailler dur à la mise en œuvre de nos programmes. Si nous faisons cela, nous serons cités, dans les années à venir, parmi les pays les mieux gérés. »

Cette prise de position est loin d’être une surprise. Elle est même au cœur de son idéologie. Depuis son entrée en politique, en 2014, et la création de son parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), Ousmane Sonko défend un programme de rupture, fondé sur une réappropriation de la souveraineté politique, économique et monétaire du Sénégal. Ironie de la situation : le chef du gouvernement s’exprimait ce jour-là lors de la cérémonie de lancement d’un projet d’approvisionnement en eau potable, financé à hauteur de 95 millions d’euros par la coopération chinoise.

« C’est tout un modèle de développement qu’il faut revoir », s’exclame El Hadj Abdoulaye Seck, économiste au Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp), un mouvement proche de Pastef. « Depuis l’indépendance, nos dirigeants ont cédé à la facilité de l’aide, poursuit-il. Le but a toujours été d’avoir des liquidités rapidement pour financer des programmes en vue des prochaines élections. »

Des contraintes « qui ne sont pas adaptées »

El Hadj Abdoulaye Seck rappelle que cette dépendance a un prix. D’abord, le Sénégal se retrouve à la merci de la bonne volonté des bailleurs de fonds. Ensuite et surtout, l’aide ne se limite pas aux dons et prend aussi la forme de prêts à taux préférentiels, dits « prêts concessionnels ». « Non seulement ces prêts pèsent sur la dette, mais, de plus, ils sont assortis de conditions, tout comme les dons : des critères de gouvernance ou des réformes économiques qui ne sont pas adaptés à nos réalités et poussent les pays à renoncer à leur souveraineté. »

Le programme Senegal Compact Power comprend, par exemple, un volet « réforme » qui prévoit une « restructuration » de la Sénélec, la société nationale d’électricité, et une « participation accrue du secteur privé en matière de production, de transport et de distribution » de l’électricité, des activités dont la Sénélec a, jusqu’à présent, le monopole.

Le débat sur la dépendance à l’aide est en tout cas relancé et prend désormais une dimension très concrète : « On peut considérer la suspension de l’aide états-unienne comme une chance pour le Sénégal si on suit la logique du nouveau gouvernement, car elle incite à mettre en pratique cette notion de souverainisme », analyse Babacar Ndiaye, directeur de la Recherche et des publications du think tank sénégalais Wathi. « Maintenant, la question est de savoir comment les choses vont se passer. Si les activités de l’USAID sont définitivement arrêtées, il va falloir que l’État sénégalais trouve une alternative. »

Une situation financière critique

Le parti au pouvoir, Pastef, n’a pas attendu le décret de Donald Trump pour développer sa vision souverainiste. L’axe central de cette stratégie est le Plan Vision 2050, une feuille de route ambitieuse visant à renforcer l’autonomie économique du pays et à tripler le revenu par habitant d’ici à 2050. Présenté en grande pompe début octobre 2024, ce plan met l’accent sur la lutte contre les inégalités territoriales et la diversification, à travers des secteurs clés tels que l’agriculture, les industries extractives et les technologies de l’information, avec des investissements importants dans l’éducation et la santé.

La principale hypothèque de ce plan est son financement : la mise en œuvre de la phase 1 à l’horizon 2029 est estimée à 18 000 milliards de francs CFA (27 milliards d’euros), soit l’intégralité du PIB du pays (28 milliards d’euros en 2023, selon la Banque mondiale). Le budget public doit fournir 62 % de cette somme. Or le Sénégal est dans une situation financière critique : le dernier rapport de la Cour des comptes, publié début février, évalue la dette publique à 99,67 % du PIB au 31 décembre 2023, une augmentation de presque vingt points en cinq ans. Les magistrats pointent du doigt, entre autres causes, la multiplication d’emprunts-projets auprès de différents bailleurs de fonds : USAID, Eximbank Chine, Banque mondiale, Agence française de développement ou encore Banque islamique de développement.

Pour retrouver des marges de manœuvre en évitant d’avoir recours à de nouveaux emprunts, le gouvernement sénégalais mise d’abord sur une croissance soutenue, de 6,5 % par an en moyenne, grâce à l’exploitation du pétrole et du gaz, qui a débuté en 2024. Il envisage, ensuite, une meilleure mobilisation des ressources internes : un élargissement de l’assiette fiscale, une réduction du train de vie de l’État et la rationalisation des dépenses publiques.

« Des gens se soignent et mangent grâce à l’aide »

Enfin, les autorités comptent mettre la diaspora à contribution : en 2023, les fonds transférés par les Sénégalais de l’extérieur s’élevaient à 1 600 milliards de francs CFA, davantage que l’aide fournie par les tous les bailleurs de fonds internationaux réunis. Pour capter cette manne nécessaire au financement du développement du pays, le gouvernement s’apprête à émettre, dès cette année, des obligations à destination de ses ressortissants à l’étranger.

Les autorités sénégalaises n’excluent pas totalement l’idée de coopération internationale, et évoquent régulièrement des « partenariats gagnant-gagnant », sans plus de précisions. Pour Babacar Ndiaye, de Wathi, la réévaluation par les États-Unis de leurs programmes d’aide, au nom du « America First » de Donald Trump, pose les bases d’une nouvelle forme de coopération, plus transactionnelle, centrée quasiment exclusivement sur les affaires, « à l’instar des partenariats avec les puissances non occidentales, comme la Chine, la Turquie et l’Arabie saoudite ».

Selon le chercheur, reste à voir comment le discours souverainiste résistera face à des relations bilatérales parfois déséquilibrées. Ce nouveau paradigme contribue aussi à redéfinir ce qui relève de l’aide internationale et ce qui n’en relève pas. Et de poursuivre : « Certaines questions, comme la santé et l’éducation, relèveront de l’État ; il ne faudra plus attendre que les autres fassent les choses à notre place. »

D’aucuns au Sénégal appellent à une certaine prudence : « De part et d’autre de l’Atlantique, des populistes s’emparent de cette question de l’aide pour faire plaisir à leur électorat, prévient Fadel Barro, cofondateur du mouvement citoyen Y en a marre. Mais la question immédiate n’est pas de savoir s’il faut se passer ou non de l’aide, car il y a des gens qui se soignent et qui mangent grâce à l’aide. » Pour le militant, le Sénégal doit d’abord se concentrer sur des réformes internes pour construire un « État au service de la population », avec la séparation des pouvoirs et une gestion plus démocratique et transparente des ressources : « Nous n’avons pas identifié quels sont nos besoins. Aujourd’hui, ce sont les bailleurs de fonds qui décident des priorités à la place des Africains et c’est leur liberté. Mais, nous, qu’est-ce qu’on fait ? » conclut-il.

Avec Afrique XXI

ENCADRE……………………ENCADRE…………………..ENCADRE

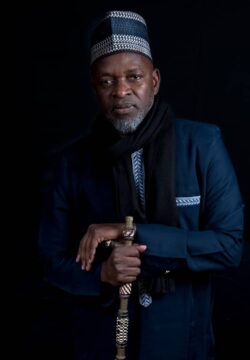

- BAKARY SAMBE

« L’axe Dakar – Rabat doit inspirer l’Afrique dans son élan d’intégration »

Les relations entre le Maroc et le Sénégal ont été encore revisitées, lors de la cérémonie officielle de lancement des activités scientifiques du 60e Anniversaire de la Convention d’Établissement entre les deux pays. Sous le Haut-Patronage du Président Bassirou Diomaye Faye et du Roi Mohammed VI du Maroc, cette rencontre a été l’occasion pour Dr. Bakary Sambe, Président du Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies, dans son allocution d’ouverture, de revenir sur l’axe Dakar – Rabat qui, selon lui, «doit inspirer l’Afrique dans son élan d’intégration ».

« Ce sont nos amis du Mande qui disent que « le monde est certes vieux, mais l’avenir sort du passé ». C’est lors d’une matinée de fin 2023 où une délégation du Timbuktu Institute que j’avais l’honneur de conduire, rendit visite à Son Excellence Hassan Naciri, l’Ambassadeur de Sa Majesté, le Roi du Maroc, que l’idée avait germé d’une célébration du 60e anniversaire de la Convention d’établissement du 27 mars 1964 signée à Dakar et ratifiée par la partie Marocaine en 1965. Ce n’était point par nostalgie d’un passé commun puisque, pour ce qui est du Maroc et du Sénégal, les liens historiques, bien que plongeant leurs racines profondes dans le terreau d’une histoire toujours présente sont toujours renforcés par la conscience d’une communauté de destin face aux défis du présent et du futur. Je me rappelle avoir dit à l’Ambassadeur Hassan Naciri, en cette matinée dans son bureau, que nous étions une génération charnière qui avons reçu un legs qu’il nous incombe le devoir et la responsabilité de transmettre », a déclaré Dr. Bakary Sambe.

Toujours à propos de l’axe Dakar – Rabat, le Président du Timbuktu Institute dira : « Transmettre, voila le maître-mot qui sous-tend cette démarche inscrite dans la longue tradition de perpétuation du lien à l’heure où de nouvelles générations au Maroc comme au Sénégal n’ont découvert l’un ou l’autre pays qu’à la faveur du développement des échanges économiques ou du business, du bien, économiquement parlant. L’enjeu était alors pour nous de travailler à ce que le bien conforte le lien plus qu’il ne l’impacte autrement ou lui nuise. »

« Excellences, Mesdames et Messieurs, L’Afrique, notre continent, est, aussi, à la croisée des chemins à l’heure de ce qu’on pourrait appeler un « offshore balancing », mettant plus que jamais en évidence l’importance stratégique de l’Afrique. Cette importance qui s’accroît pour, au moins, trois raisons:

Primo, nous sommes dans un monde divisé dans lequel les alignements sont à la fois multiples et diffus.

Secundo nous sommes de plein pied, dans un monde ou la distribution de la puissance est très fragmentée avec l’effet combiné de puissances classiques qui déclinent, de puissances émergentes qui montent, et d’une multitude d’États qui réclament le statut de middle power

Tertio, Nous sommes en présence d’une Afrique qui, par le double effet d’une élite décomplexée et d’une population plus exigeante cherche à mieux tirer son épingle du jeu des relations internationales. Dans ce contexte, l’Afrique passe alors, d’une zone acquise à une zone dans laquelle, désormais, toute influence importante pourrait décider de la balance du pouvoir à l’échelle internationale. Ceci à l’heure où des jeux d’équilibre complexe se déploient dans le contient à travers un mécanisme par lequel les grandes puissances classiques s’assurent que le basculement stratégique du continent, qui peut changer la configuration des puissances sur la scène internationale, ne se fera surtout pas à leur dépens », a signifié M. SAMBE. Pour qui, « tous ces défis qu’aucun pays ne pourra relever seul, nous rappellent l’importance des synergies mais aussi la nécessité de valorisation de modèles de coopération durables comme celle liant le Maroc et le Sénégal. »

« Je le dis ici et j’y crois fermement : cet axe stratégique Rabat – Dakar doit inspirer le continent. Il s’enracine dans le terreau fertilisé par le ferment d’une histoire millénaire contre vents et marées, contre même les caprices des changements institutionnels. La vision de feu Le Roi Hassan II était si claire, lors d’un discours dans les années 80 où il rappelait cet élément constitutif de l’identité marocaine à savoir son africanité pleinement assumée en empruntant la métaphore d’un vieil arbre dont les branches peuvent certes tendre vers la Méditerranée, s’ouvrir sur l’Europe mais dont les racines plongent depuis des siècles dans son fertile terreau africain », a-t-il ajouté.

Dr. Bakary Sambe fera savoir que « longtemps inscrite dans une tradition multiséculaire façonnée par des échanges culturels et religieux entre les deux rives du Sahara, la diplomatie africaine du Maroc a puisé dans cette tradition les éléments d’un « soft power » qui ont constamment facilité les avancées diplomatiques et économiques sur le continent. »

« Célébrer, donc, la convention d’établissement, c’était aussi pour le Timbuktu Institute, un des Think tanks leaders sur le continent, accompagnant les États, les entreprises et les organisations internationales, de matérialiser la vision du leadership actuel dans nos deux pays. Il était temps, pour nous après nos différents travaux sur les relations historiques de contribuer à la nouvelle dynamique qui se nourrit certes, éternellement, du passé mais qui scrute avec lucidité les défis du futur, un futur, bien entendu, lui aussi commun », fait-il noter.

Pour Dr SAMBE, « le choix des deux parrains, je dirais patrons de cette initiative ne répond pas seulement à des logiques protocolaires ou encore d’une simple bienséance diplomatique. Le Roi Mohammed VI sur les traces de Feu Sa Majesté, Le Roi Hassan II, signataire de la convention que nous célébrons avait déjà donné le ton lors de ce discours mémorable de 2017 d’Addis Abéba où au-delà de l’émotion qui lui fit constater, je le cite : « Il est beau le jour où l’on rentre chez soi, après une trop longue absence ! Il est beau, le jour où l’on porte son cœur vers le foyer aimé ! », il donna aussi le ton en parfaite conscience des défis communs : « C’est à l’Afrique que le royaume cherche à donner le leadership et qu’il est temps que les richesses de l’Afrique profitent à l’Afrique ! »

« Son frère et Ami, Son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui nous a très vite manifesté son appui à l’initiative dira dès sa visite en Gambie au tout début de son magistère : « Nous avons la chance d’accéder au pouvoir avec un projet panafricain qui renforce la solidarité et la politique de coopération entre les pays africains ». En arabe on dirait « waafaqa shannun tabaqah ». Cette synergie dans la vision d’une Afrique renaissante, ancrée dans son authenticité mais toujours ouverte sur le monde est un des identités remarquables qui forgent le destin commun de nos deux pays. L’alignement naturel entre Rabat et Dakar ne peut se démentir car il est le fruit d’une conscience incorporée. Cette relation est tout d’abord humaine en témoigne la présence massive dans cette salle de haut cadres sénégalais civils comme militaires réunis au sein d’associations gardiennes de cette pérennité : AMESMA, AOSFRAM », a déclaré le président du Timbuktu Institute.

- SAMBE poursuit en disant : « Aujourd’hui face à d’énormes défis mais aussi d’indéniables opportunités, la pertinence du lien, au-delà de sa portée historique, n’est plus à démontrer. Avec le leadership éclairé de nos deux inspirants parrains, il suffit de s’engouffrer dans la brèche des opportunités ouvertes telles que la grande initiative Atlantique dans laquelle l’axe Dakar-Rabat sera décisif et qui vise à consolider les liens de coopération comme pour rappeler à nos deux chers pays l’impératif de toujours se remémorer l’identité qui a forgé leur destin : l’enracinement dans notre africanité et l’ouverture au monde qui nous pose des défis mais qui nous tend la main. »

Pour conclure, il souligne que « dans cette compétition effrénée, ce rendez-vous du donner et recevoir comme disait Senghor, nourris de nos valeurs spirituelles et impulsées par nos forces motrices, nous pouvons comme y insistent constamment nos deux chefs d’États. L’axe Dakar- Rabat représente encore cet espoir du renouveau africain. C’est ce que nous avons voulu rappeler à la jeune génération par cette célébration qui sera rythmée par diverses manifestations scientifiques et culturelles au Maroc et au Sénégal. A ces retrouvailles fraternelles, vous n’y êtes pas, Excellences, Mesdames et Messieurs, de simples invités mais vous en êtes à travers le comité de célébration, en tant que responsables du legs commun, les acteurs déterminants. »

Awa BA