Thierry Vircoulon, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (Ifri) s’est penché sur la situation au Tchad. Et c’est pour analyser le transfert du pouvoir entre Déby père depuis son assassinat et Déby-fils. Dans cette étude intitulée « Tchad : de Déby àDéby. Les recettes d’une succession dynastiqueréussie (2021-2024) », le chercheur à l’Ifri, souligne comme au Togo et au Gabon, la transition qui a eu lieu au Tchad de 2021 à 2024 a abouti à une succession dynastique. Mahamat Idriss Déby a succédé à son père Idriss Déby Itno, qui fut président du Tchad de 1996 à 2021. Alors que la majorité des Tchadiens espéraient une alternance et un changement de gouvernance, le « système Déby » est parvenu à se maintenir. Ladite étude décrypte la stratégie de cette transition-succession, qui a consisté à : faire croire à la possibilité d’un changement sans alternance en insistant sur l’âge du nouveau président et en initiant de nouvelles orientations politiques ; consolider les piliers traditionnels du pouvoir ; intimider par la force l’opposition et profiter de ses divisions ; confisquer institutionnellement l’organisation du référendum constitutionnel et des élections ainsi que la rédaction des textes fondateurs de la nouvelle République.

Selon Therry Vircoulon, cette stratégie a été d’autant plus efficace que, dans le contexte géopolitique de nouvelle guerre froide, il n’y a plus aucun acteur international (même au niveau continental et régional) capable de s’imposer comme l’arbitre ou le garant des transitions politiques. Cette nouvelle situation géopolitique a laissé une liberté de manœuvre quasi totale au pouvoir tchadien pour appliquer son plan de succession et s’imposer par des élections aux résultats peu crédibles. L’auteur estime que si la transition de 1993-1996 avait acté le passage du régime de Hissène Habré à celui de Idriss Déby, la transition de 2021-2024 a acté la succession de Déby à Déby.

Concessions cosmétiques : l’apparence du changement

Afin de déjouer la demande populaire de changement, le pouvoir de transition a dû faire croire qu’il était synonyme de changement. Il a donc fait des concessions cosmétiques. En 2021, la première concession du pouvoir fut d’accepter le schéma classique des transitions démocratiques. Ce schéma a été institutionnalisé depuis la vague de démocratisation des années 19902000 en Afrique et compte quatre étapes : organisation d’un dialogue national ; formation d’un gouvernement d’union nationale ; référendum sur une nouvelle Constitution ; organisation des élections présidentielle et législatives.

Le Tchad avait déjà connu une première transition de 1993 à 1996, achevée par des élections qui avaient consacré Idriss Déby Itno, l’homme fort de la transition.

Dans le cycle plus récent de coups d’États, alors que les juntes du Mali, de Guinée et du Burkina Faso, puis plus tard du Niger, refusent d’appliquer ce schéma (même si certaines d’entre elles l’avaient initialement annoncé), le pouvoir de transition tchadien se singularise en l’acceptant. Dès 2021, le président de transition annonce la formation d’un gouvernement d’union nationale et une feuille de route de la transition avec trois étapes (dialogue national inclusif, référendum et élections nationales). Il a alors semblé mettre en œuvre des politiques différentes de son défunt père : refondation du pacte national, réconciliation avec l’opposition et les mouvements rebelles et paiement des salaires pleins des fonctionnaires.

La refondation du pacte national

Le dialogue national annoncé dès 2021 et dont l’organisation a duré un an avait pour but de refonder le pacte national. Cette première étape de la transition était censée être la grande palabre des forces vives de la nation, une répétition de la conférence nationale souveraine de 1993 qui devait faire un diagnostic sans tabou de l’état du pays et poser les bases du nouveau régime. Le ban et l’arrière-ban de l’intelligentsiatchadienne furent appelés à y contribuer avec des textes préparatoires et des représentants provinciaux affluèrent à la capitale pour l’occasion. De nombreux sujets auparavant tabous furent débattus publiquement : fédéralisme, corruption, système électoral, relations inter-religieuses et intercommunautaires, violations des droits humains, réparations pour les victimes du régime de Hissène Habré, etc. Toutefois, cette initiative a été accueillie avec une certaine méfiance. Sommé de démontrer sa bonne foi, le pouvoir a dénommé cet événement le Dialogue national inclusif et souverain(DNIS), ce dernier adjectif signifiant que le pouvoir devait respecter et appliquer toutes les recommandations du DNIS.

Pendant un an la préparation du DNIS donna lieu à des débats publics. En particulier, les fédéralistes se mobilisèrent pour défendre l’idée d’une Constitution fédéraliste. Organisé du 20 août au 8 octobre 2022, le DNIS aboutit à une grande déception collective : les débats furent orientés par les membres du régime, certains sujets comme le fédéralisme ne furent pas discutés et le pouvoir obtint sa prolongation pour deux ans et son éligibilité. En outre, le déroulement de la transition après le dialogue montra que le pouvoir n’avait aucunement l’intention de respecter et appliquer les recommandations du DNIS, c’est-à-dire de fonder un nouveau pacte national.

De l’inclusion à la cooptation des opposants

Alors que le régime de Idriss Déby Itno avait pris une tournure autocratique (adoption d’une nouvelle Constitution en 2018 supprimant les rares contrepouvoirs, arrestation d’opposants, etc.), dans le cadre de la gestion de la transition, le nouveau président a mis en œuvre une politique d’inclusion, invitant tous les membres de la classe politique à le rejoindre. Les trois gouvernements de transition qui se sont succédé de 2021 à 2024 ont incarné cette ouverture éphémère et tactique. En effet, la volonté d’union nationale et d’inclusivité a servi à dissimuler la bonne vieille stratégie de cooptation dont la classe politique tchadienne est familière. Ainsi les trois premiers ministres étaient tous originaires du sud comme le veut une règle non écrite de la politique tchadienne. Si le premier de ces trois Premiers ministres, Albert Pahimi Padacké, avait déjà occupé ce poste de 2016 à 2018 et était affublé d’un surnom politique révélateur de son positionnement (« l’accompagnateur »), le second Saleh Kebzabo a été considéré durant la décennie 2010-2020 comme le chef de file de l’opposition tchadienne bien qu’il ait été ministre au début du règne de Idriss Déby Itno. La nomination du troisième Premier ministre, Succès Masra, manifestait une ouverture vers l’opposition radicale. En effet, à l’inverse de ces deux prédécesseurs, Succès Masra était non seulement hostile au pouvoir de transition mais il avait déclenché une insurrection contre ce dernier à N’Djamena le 20 octobre 2022 et avait dû s’enfuir à l’étranger. Après la signature d’un accord de réconciliation négocié par le président congolais Félix Tshisekedi, Mahamat Idriss Déby acceptait non seulement son retour au Tchad le 3 novembre 2023 mais il allait jusqu’à lui accorder sa confiance en le nommant

Premier ministre le 1er janvier 2024.

Outre la nomination d’opposants comme Premiers ministres, le président coopta aussi d’autres personnalités du monde politique et de la société civile qui s’étaient opposées à son défunt père. Mahamat Ahmat Alhabo fut ainsi nommé ministre de la Justice dans le premier gouvernement de transition en 2021, puis secrétaire général à la présidence en décembre 2023. Député et porte-parole de la Coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution (CPDC), Gali Ngothé Gatta fut nommé ministre d’État, secrétaire général à la présidence de la République en octobre 2022. Fondateur de la Convention tchadienne de défense des droits de l’homme (CTDH), Mahamat Nour Ahmat Ibedou avait fait campagne contre Idriss Déby au début de l’année 2021 et fut arrêté à cette occasion. En avril 2022, il fut pourtant nommé par décret présidentiel à la tête de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). Par ailleurs, des membres de partis et d’organisations de la société civile notoirement opposés au régime de Idriss Déby Itno et des représentants de groupes rebelles furent nommés à l’Assemblée nationale et dans d’autres instances publiques. Dans le cadre de cette politique d’ouverture, le Mouvement patriotique du Salut (MPS) dut faire une place aux nouveaux venus. Alors qu’il était en situation de sur-domination dans toutes les instances élues avant 2021, moins de la moitié des postes ministériels du premier gouvernement de transition provenaient de ses rangs.

Simultanément à cette politique de cooptation déguisée, le pouvoir de transition redevint civil en apparence. Sorte de tutelle militaire du gouvernement de transition, le CMT fut dissous en octobre 2022 après la tenue du dialogue national. Apparus très brièvement sur le devant la scène, les généraux retournaient en coulisses… où ils continuent d’exercer la réalité du pouvoir.

La fin négociée de l’opposition armée

Alors que son père a été tué dans des combats avec un mouvement rebelle (le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad – FACT), le président de la transition a engagé dès 2021 des pourparlers de paix avec les groupes armés d’opposition. Le Qatar accueillit ces pourparlers préparés du côté tchadien par un Comité technique spécial présidé par l’ancien président Goukouni Weddeye qui fait figure de sage du Nord sur la scène politique tchadienne12. Un accord fut finalisé le 8 août 2022 à Doha, le pouvoir acceptant les revendications des groupes armés : amnistie, libération des prisonniers politiques et prisonniers de guerre, restitution des biens confisqués, programme de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR) et participation aux organes de la transition. L’accord de Doha permit le retour des principaux chefs des groupes armés, à l’exception du FACT, dont le crime avait conduit à la transition et qui s’était réfugié dans son fief du sud libyen.

L’accord de Doha fut signé avec 43 groupes politico-militaires, nombre qui faisait sourire les connaisseurs des rébellions tchadiennes. En effet, parmi les 43 signataires, seule une poignée d’entre eux disposait véritablement de combattants, et encore en nombre restreint. Le retour au pays de rebelles oubliés, de rebelles vieillissants et de vieillards sans rébellion fut largement médiatisé par un pouvoir soucieux de démontrer qu’il était prêt à tourner la page. Ce faisant, le jeune président de la transition prouvait qu’il abandonnait les vieilles rancunes de son père et ouvrait une ère nouvelle. Lassés d’un long exil plus ou moins inconfortable, de nombreux leaders rebelles cherchaient surtout l’occasion de rentrer au pays, soit pour y mourir en paix soit pour bénéficier des largesses clientélistes du pouvoir. Leur recasage s’effectua comme d’habitude dans la vaste et extensible mangeoire étatique. À ce jeu, les frères Erdimi, fondateurs de l’Union des forces de la résistance (UFR), furent les mieux lotis : Timan Erdimi fut nommé président du conseil d’administration de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et Tom Erdimi ministre de l’Enseignement supérieur. Mahamat Assileck Halata, le vice-président de l’UFDD de Mahamat Nouri, devint ministre de l’Urbanisme. Le Conseil national de transition (CNT) s’élargit pour intégrer des représentants des groupes armés tandis que le secteur public fournissait à d’autres membres de ces groupes des postes fictifs avec des salaires réels.

Pour autant, deux ans après la signature de l’accord de Doha, le DDR n’a toujours pas commencé faute de financement. Le gouvernement a multiplié les mesures dilatoires et les fausses annonces pour donner le change mais les groupes armés attendent toujours la prise en charge financière promise.

La paix sociale

Afin de calmer le monde syndical (un des principaux foyers de la contestation urbaine), le gouvernement de transition a signé un pacte social triennal avec les syndicats dès le 4 octobre 2021. Ce pacte prévoyait le paiement d’arriérés et des hausses salariales progressives mais, comme beaucoup d’initiatives similaires passées, ce pacte n’a pas été appliqué. Face au mécontentement des syndicats signataires du pacte, pour gagner du temps, le gouvernement a créé un comité d’évaluation du pacte social en 2023 mais les partenaires sociaux considèrent qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire dont ils n’attendent rien.

La liberté de campagne pour le principal opposant

Non seulement après avoir signé l’accord de réconciliation de Kinshasa, Succès Masra a été nommé Premier ministre en 2024 mais il a été autorisé à se présenter à l’élection présidentielle. Durant le règne de Idriss Déby Itno, des opposants jugés trop populaires ont été écartés de la compétition électorale. À l’inverse, Mahamat Idriss Déby a levé le mandat d’arrêt contre Succès Masra, autorisé son retour au pays et accepté de le laisser concourir à cette élection. De surcroît, la campagne électorale s’est déroulée dans un climat de liberté inédit. Par rapport aux habitudes tchadiennes, Succès Masra a pu faire campagne librement. Le pouvoir n’a cherché ni à entraver l’organisation de ses meetings publics ni à limiter sa liberté de ton. Pendant sa campagne, Succès Masra n’a pas ménagé ses critiques directes contre le président de la transition. De nombreux Tchadiens ont été surpris par cette nouvelle ambiance électorale mais cette liberté électorale inhabituelle a été l’ultime concession du pouvoir de transition.

Durant toute la transition, ces ouvertures politiques ont été accompagnées d’une rhétorique diffusée par les « spin doctors » du régime selon laquelle la jeunesse de Mahamat Idriss Déby était la meilleure garantie du changement. La mise en avant de la jeunesse du président de la transition visait à accréditer l’idée qu’un changement de gouvernance sans alternance était possible.

Consolidation des piliers durégime

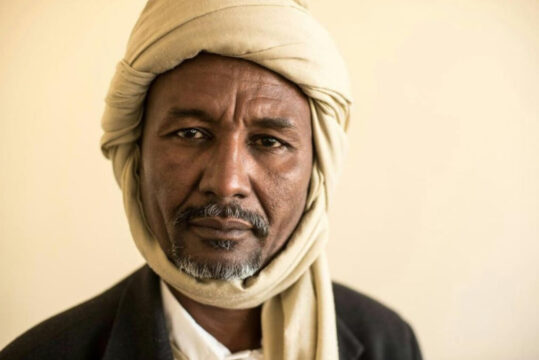

Si la mort d’Idriss Déby Itno a été une surprise pour son entourage et la population, elle n’a pas remis en question ni même fragilisé le « système Déby » qui est resté le centre du pouvoir durant la transition. Le « système Déby » désigne un groupe formé par des généraux de confiance, la famille élargie du président (les frères, les oncles, les belles familles et les cousins), son clan (les Zaghawa) et le partenariat Zaghawa/Gorane. À ce titre, la venue à N’Djamena au début de la transition de Mini Minawi, chef rebelle Zaghawa du Darfour (faction de l’Armée de libération du Soudan), devenu gouverneur du Nord-Darfour, avait pour but de s’assurer de l’unité du clan zaghawa au-delà même des frontières du Tchad autour de son successeur désigné. Le « système Déby » a consolidé les piliers de son pouvoir pendant la transition.

Le pouvoir, côté cour

Des tensions intra-claniques apparurent au début de la transition. D’une part, d’autres fils d’Idriss Déby Itno issues de mères différentes semblèrent avoir aussi des ambitions présidentielles. La création d’un parti politique par Seïd Idriss Déby, ex-directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad, fut interprétée comme un tremplin pour Zakaria Idriss Déby, colonel et ancien ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis (EAU). D’autre part, le « réseau Acyl » (dénomination locale du clan de l’ex-Première dame) vit son influence fortement réduite. Plusieurs de ses membres furent démis de leurs postes importants, notamment dans le secteur économique et l’exPremière dame quitta le pays pour vivre de ses rentes en France. Enfin, conformément au système matrilinéaire, le président Mahamat Idriss Déby dont la mère est gorane aurait rééquilibré le partenariat Zaghawa/Gorane en faveur de ces derniers. Ces deux groupes ethniques étant ultra-minoritaires au Tchad, leur partenariat est considéré comme vital pour rester au pouvoir face au groupe majoritaire au Nord (les Arabes) et aux ethnies du Sud.

L’armée

L’armée a toujours occupé une place centrale dans la politique du Tchad. De ce fait, l’une des premières priorités de Mahamat Déby au cours de la transition fut de s’assurer de son soutien. Il mena donc une politique très généreuse envers l’armée. Sa stratégie consista à élargir son réseau clientéliste dans l’armée, notamment avec des nominations et promotions, à répondre aux frustrations de la soldatesque et à consolider son image de chef militaire.

Le 21 mai 2021, soit un mois après sa prise de pouvoir, le président de la transition a procédé par décret à une série de nominations au sein de la Direction générale de service de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE). Ces 37 haut-gradés sont essentiellement issus de deux communautés (Zaghawa et Goranes), ce qui a été dénoncé comme un signe de la continuité du système de gouvernance. Mahamat Idriss Déby a effectué également des changements à la tête de certaines unités et s’appuie sur des proches comme Abakar Abdelkerim Daoud et Taher Erda comme courroies de transmission avec la hiérarchie militaire. La mise à la retraite d’une centaine de généraux et la promotion d’environ 300 nouveaux généraux témoignent de la continuité du clientélisme militaire qui est une des bases du régime.

Lors de sa session en septembre 2021, le CNT a adopté un nouveau statut général des forces de défense et de sécurité. Cette loi a permis non seulement de satisfaire les demandes salariales des officiers mais aussi de répondre aux frustrations et aux mécontentements de nombreux soldats qui estimaient ne pas bénéficier des mêmes opportunités de carrière et être bloqués dans leur grade23. Enfin, pour asseoir sa légitimité au sein de l’armée, Mahamat Déby n’a pas oublié de faire évoluer sa position personnelle. Ainsi, début décembre 2021, il s’octroyait une cinquième étoile et passait du grade de général de corps d’armée à celui de général d’armée.

Le MPS

Créé en 1990, le Mouvement patriotique du Salut (MPS) a survécu à la mort de son fondateur pour rester le pilier politique du régime. Principal parti du pays, il est demeuré fidèle au président de transition. Il a œuvré à la bonne marche politique de la transition en participant activement au dialogue national et à la préparation du référendum et de l’élection présidentielle. À ce titre, il a joué son rôle habituel de machine à gagner les élections. Comme lors des autres élections présidentielles, en 2024 le MPS a été le pôle autour duquel ont été fédérés plus de 200 partis pour porter la candidature du président. Si la Coalition pour un Tchad uni a été le mouvement faisant campagne pour ce dernier dans toutes les provinces, le MPS a été le moteur de cette coalition.

L’instrumentalisation de la société civile ou les « gongos »

Par le passé, le régime d’Idriss Déby Itno a coopté certains cadres de la société civile et créé ou subventionné ses propres associations, appelées « gongos » (littéralement « government non government organisations »), afin de concurrencer et affaiblir les autres entités de la société civile. On peut citer notamment la Coalition des associations de la société civile (CASAC), présidée par Mahamoud Ali Seid, un membre du MPS, et la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’homme (CASCIDHO), dirigée par Mahamat Digadimbaye. Ainsi, pendant la campagne présidentielle de 2021, la CASAC organisait des grands rassemblements avec les jeunes du MPS et déclarait son « soutien indéfectible aux actions méritoires du Maréchal ».Subventionnées par les autorités tchadiennes, ces associations montaient régulièrement en première ligne pour fustiger les manifestations et dénoncer les ingérences extérieures. La CASCIDHO a également fait partie de la mission nationale d’observation des élections de 2021. De 2021 à 2024, la CASAC et la CASCIDHO ont affiché leur soutien au CMT et à la mise en œuvre des trois étapes de la transition telles que définies par le pouvoir. Mahamat Digadimbaye a participé au dialogue national et s’est fait le relais du discours du régime pendant les campagnes référendaires et électorales. En récompense de son soutien, Mahamoud Ali Seid a été ministre de la Jeunesse et des Sports en 2022-2023.

En outre, d’autres associations comme le Rassemblement des jeunes cadres pour le soutien au Conseil militaire de transition ou Lissa Wakit Ma Tamma (« l’heure n’est pas arrivée ») ont vu le jour pendant la transition. Créée en opposition à Wakit Tamma, Lissa Wakit Ma Tamma a fait l’éloge de la transition auprès de la jeunesse de N’Djamena. Lissa Wakit Ma Tamma a finalement été dissoute au début de l’année 2024 et ses adhérents ont été absorbés par un autre « gongo » : le Mouvement citoyen notre Tchad (MOCINT). Le MOCINT s’est engagé dans la campagne présidentielle de Mahamat Idriss Déby. Ces associations pro-gouvernementales sont perçues comme des tremplins vers des postes politiques ou administratifs, leurs dirigeants espérant que leur soutien sera récompensé financièrement ou/et politiquement.

Conformément à une tradition bien établie au Tchad, les organismes représentatifs des imams (le Conseil supérieur des affaires islamiques – CSAI) et des chefs traditionnels (Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad – ACTT) ont aussi apporté leur soutien au président de la transition.

Divisions de l’opposition

À quelques exceptions près, les partis et organisations de la société civile opposés au régime du président Idriss Déby Itno ont pris position contre la transition orchestrée par le « système Déby ». Dès 2021, ils ont pêle-mêle dénoncé la Charte de la transition, le CMT, la composition du gouvernement et le dialogue national. Ils souhaitaient que :

la transition soit courte ;

le dialogue soit une nouvelle Conférence nationale souveraine à l’instar de celle de 1993,

le dialogue se focalise sur des sujets clés (inéligibilité des dirigeants actuels, révision de la charte, principes constitutionnels et règles du nouveau Code électoral) ;

le dialogue aboutisse à un réaménagement du gouvernement de transition, c’est-à-dire un nouveau partage du pouvoir. Il s’agissait évidemment d’éviter que les élections de la fin de la transition soient organisées par les héritiers du « système Déby ».

En juillet 2021, le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin (GRA-Appel 1erjuin), qui a été la voix des intellectuels parmi les mouvements d’opposition, publia une feuille de route pour une transition apaisée avec une série de recommandations et d’étapes pour organiser une conférence nationale inclusive et souveraine avec une forte implication de l’Union africaine (UA). À la fin du mois d’octobre 2021, les mouvements contestataires formulèrent leur vision de la transition lors d’une rencontre à Genève. Ils ont alors élaboré une charte alternative de transition et proposé la tenue d’une Conférence nationale inclusive et souveraine et la création d’un Conseil républicain de transition pour remplacer le CMT. Ce conseil aurait été composé de 15 membres issus de la société civile, des partis politiques, de la diaspora, des groupes politico-militaires et des forces de sécurité. Ce conseil aurait élu un président et un vice-président, et les membres du gouvernement de transition auraient été exclus des futures élections.

Désaccord stratégique

Le consensus autour de la nécessité d’une autre transition n’a pas empêché une division de l’opposition relative à la stratégie de contestation. De 2021 au 20 octobre 2022, l’opposition a été divisée entre ceux qui prônaient la participation vigilante et critique au processus de transition (incarné à cette époque par la préparation du dialogue national) et ceux qui voulaient modifier ce processus avant d’y participer. L’opposition se scindait en deux grandes tendances : ceux qui refusaient le coup de force constitutionnel orchestré par le système Déby et par là même refusaient la logique d’engagement dans la transition ; ceux qui l’acceptaient et participaient à la transition.

Cette division conduisait à deux stratégies de changement différentes : l’une visait à mettre la pression sur les dirigeants de la transition par la rue, l’autre à négocier le changement démocratique avec les dirigeants actuels en participant au dialogue national – première étape, mais étape décisive, du processus de transition.

Pour cette raison, dès le début de la transition, la participation au dialogue national devint la principale ligne de clivage au sein de l’opposition.

Certains mouvements (dont Wakit Tama et les Transformateurs) s’opposaient au dialogue et conditionnaient leur participation à des changements substantiels (changements de composition des organisateurs, des participants, de l’agenda, etc.) tandis que d’autres s’engageaient activement dans sa préparation en espérant qu’il soit le moment crucial de la transition, celui qui aboutirait à de nouvelles règles institutionnelles du jeu politique en général et du jeu électoral en particulier. Néanmoins, les mouvements d’opposition engagés dans l’organisation du dialogue n’étaient ni naïfs ni cohésifs.

Par exemple, dès le début de la transition, fidèle à sa ligne politique habituelle, l’Église catholique au Tchad a critiqué le pouvoir tout en adhérant au dialogue. Lors de la conférence épiscopale tenue fin juin 2021, les évêques demandèrent la révision de Charte de transition et critiquèrent le mode de désignation des députés du CNT. Ces critiques furent réitérées lors de la conférence épiscopale du 10 décembre 202129. Bien que sollicitée par le pouvoir, l’Église catholique s’abstint finalement de participer au dialogue.

En raison de ces différentes visions de la transition et des tentatives de débauchage du régime, certaines des organisations d’opposition ont connu des divisions internes. Une aile de l’organisation a parfois opté pour une participation vigilante tandis que l’autre aile préférait de pas se compromettre dans l’organisation du dialogue. Dans d’autres cas, la direction du mouvement décidait de s’engager dans la transition en contredisant la position abstentionniste de la base militante. Ces divisions ont engendré une grande confusion et brouillé le positionnement de certaines organisations, y compris pour leurs membres qui peinaient à s’y retrouver. Et ce d’autant plus que certains ont cultivé l’ambivalence en adoptant une stratégie de participation distante à l’organisation du dialogue. Ils ont ainsi officiellement dit « oui » au dialogue mais se sont peu impliqués dans sa longue préparation (plus d’un an). En participant de loin au dialogue, ils préservaient leur rôle de critique du régime au cas où ils n’obtiendraient pas satisfaction lors du dialogue et, en cas de succès, ils auraient été en mesure de s’attribuer le mérite des concessions arrachées au pouvoir.

En tout état de cause, comme l’ont montré les recommandations du dialogue, l’opposition était unanime pour dénoncer la mauvaise gouvernance et réclamer la démocratisation du régime. L’objectif faisait consensus mais la stratégie pour y parvenir divisait les rangs de l’opposition.

Émergence d’une nouvelle force d’opposition

Créée en mars 2021 contre la perspective d’un sixième mandat d’Idriss Déby, la coalition Wakit Tama revendiquait l’alternance après 25 ans de régime et regroupait des partis politiques, des organisations de la société civile et des artistes engagés. De la campagne électorale à la transition, cette coalition devint très naturellement le fer de lance de l’opposition contre le pouvoir de transition imposé par les militaires. Si initialement les deux principales composantes de Wakit Tama étaient le parti des Transformateurs et l’Union des syndicats du Tchad (UST), au fil de la transition Les Transformateurs sont devenus la principale force d’opposition et Succès Masra a été le principal challenger de Mahamat Idriss Déby lors du scrutin présidentiel.

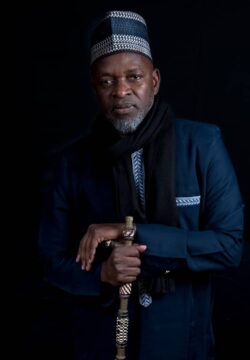

Fondé en 2018, acteur récent de la scène politique tchadienne, Les Transformateurs est un parti créé et dirigé par Succès Masra, un jeune ex-cadre de la Banque africaine de développement (BAD) qui en a démissionné pour se lancer en politique. Originaire du Sud, nouveau-venu en politique, incarnation de la jeunesse éduquée, Succès Masra a capitalisé sur le désenchantement vis-à-vis de l’opposition politique traditionnelle, c’est-à-dire une certaine élite sudiste. Pour les jeunes tchadiens, ce parti incarne la seule alternative existante entre un pouvoir héréditaire et une opposition vieillissante et discréditée. Par la constance de son discours critique et ses appels à manifestation (y compris sa tentative insurrectionnelle ratée), Succès Masra a gagné le crédit qu’ont perdu les anciens opposants sudistes auprès de la jeunesse urbaine. Sa nomination en tant que Premier ministre juste après son exil forcé avait semé le doute au sein de l’opposition sur sa cooptation par le régime. Pour revenir dans le jeu politique après son erreur stratégique du 20 octobre 2022, Succès Masra a dû prendre des engagements qui étaient aux antipodes de son positionnement précédent (abandon de l’inéligibilité des membres de la transition, de la non-participation au gouvernement de transition, de la demande d’enquête internationale sur la répression du 20 octobre, etc.) et se déclara prêt à « travailler ensemble pour la démocratie ». Wakit Tama dénia tout soutien à cet accord. Malgré cette concession stratégique, Succès Masra a fait une campagne d’opposant lors du scrutin présidentiel et non de figurant chargé de crédibiliser une élection jouée d’avance. L’engouement suscité par sa campagne électorale ne lui a pas valu la victoire mais il a transformé ce scrutin en un duel avec le président Mahamat Idriss Déby et a fait la preuve d’une véritable assise populaire contrairement aux autres candidats – preuve qui lui manquait jusqu’à ce scrutin.

À l’inverse des Transformateurs, l’UST (la plus grande centrale syndicale du Tchad avec environ 70 % des fonctionnaires) s’est effacée progressivement durant la transition. Dirigée par un ancien rapporteur général du Collège de contrôle et de surveillance des ressources pétrolières (Michel Barka), l’UST mène une lutte syndicale politisée, la situation des travailleurs étant indissociable de la mauvaise gouvernance du pays. L’UST a ainsi intégré plusieurs collectifs comme « trop c’est trop » ou « ça suffit » qui réclamaient un soutien du pouvoir d’achat mais aussi l’alternance politique. Dès le début de la transition, la centrale syndicale s’est prononcée contre la prise de pouvoir par les militaires et a lancé un mouvement de grève qui a été suivi dans les services publics. Après avoir participé aux manifestations de Wakit Tama, elle a signé le pacte social et est devenue moins visible.

Intimidation de l’opposition : le virage du 20 octobre 2022

Un dialogue national suivi par le retour de la violence politique

Le DNIS se tint à N’Djamena du 20 août au 8 octobre 2022 après des consultations populaires dans toutes les provinces et à l’étranger pour la diaspora tchadienne et plus d’un an d’organisation. Néanmoins, il s’avéra vite que l’agenda, l’orientation des débats et le calendrier du DNIS étaient contrôlés par les affidés du pouvoir. L’organisation du DNIS était orientée par des membres du régime de Idriss Déby Itno et des figures de l’opposition cooptées (Saleh Kebzabo, Ngali Ngothé Gatta, etc.). Cela provoqua le départ de certains participants (Mahamat Nour Ibedou, les représentants de l’Église catholique, etc.). Après un mois de débats, le DNIS s’acheva par une déclaration finale renvoyant le choix sur la forme unitaire ou fédérale de l’État au référendum, prolongeant la transition pour deux ans et affirmant l’éligibilité des membres de la transition. Ces deux éléments cruciaux étaient accompagnés par quelques aménagements de la transition et étaient noyés dans une longue série de suggestions de réformes portant sur tous les domaines de la vie politique, institutionnelle, économique, sociale et religieuse du pays. Le rapport final ne comptait pas moins de 245 recommandations qui constituaient un véritable catalogue à la Prévert. On y trouvait aussi bien des recommandations sur la réforme des institutions que sur la politique d’élevage et la sécurité routière40. Le souci d’exhaustivité fut utilisé pour diluer ce qui aurait dû être le centre du DNIS : la refondation et la forme de l’État, une nouvelle Constitution, les lois électorales, la révision de la charte, la mise en place de nouveaux organes de transition plus consensuels et les grandes lignes du programme de transition. Lors de la cérémonie de clôture, de nombreux participants de bonne foi se sentirent floués quand ils découvrirent que le DNIS avait escamoté la question du fédéralisme en renvoyant le choix à la volonté du peuple (référendum) et avait officiellement ouvert la voie à une succession dynastique (éligibilité des membres de la transition aux élections présidentielle et législative).

Pour ceux qui n’attendaient pas du DNIS le changement, la conclusion de cette première étape de la transition constitua la confirmation de leur plus grande crainte : une transition dynastique du pouvoir. Très vite après le dialogue, l’opposant rallié Saleh Kebzabo fut nommé Premier ministre et un nouveau « gouvernement d’union nationale de transition » fut désigné le 14 octobre 2022. La réaction des Transformateurs ne se fit pas attendre. À l’aube du 20 octobre 2022, N’Djamena et quelques villes du sud du pays se réveillèrent dans une ambiance insurrectionnelle. Dans la capitale, les quartiers d’opposition s’embrasèrent et les affrontements entre les forces de sécurité et les jeunes opposants menés par les Transformateurs se soldèrent par 73 morts et environ 300 blessés, selon les chiffres officiels. D’autres sources de l’opposition, certaines organisations de la société civile et la CNDH firent état de 128 morts, 12 disparus, 518 blessés et 943 arrestations41. Dans les jours qui suivirent, des perquisitions illégales, des arrestations arbitraires et des mauvais traitements eurent lieu, notamment à la prison de haute sécurité de Koro-Toro, appelée « Le Bagne », située dans le désert du Djourab, où furent envoyés de nombreux manifestants arrêtés et où huit d’entre eux ont trouvé la mort. L’épreuve de force, qui avait été différée par la préparation du DNIS, avait finalement eu lieu et elle aboutit à la déroute de l’opposition au régime (fuite de Succès Masra et de quelques autres dirigeants des Transformateurs à l’étranger et neutralisation des velléités de mobilisation contestataire). Dans son rapport sur le « jeudi noir », la CNDH a mis en exergue la responsabilité des forces de sécurité qui ont effectué des tirs à balles réelles, sans exonérer complètement la responsabilité des meneurs du mouvement.

Les ordonnances liberticides

Les violences du 20 octobre 2022 stoppèrent net le débat public qui s’était développé avec le DNIS. La répression a non seulement brisé l’élan contestataire des Transformateurs mais elle a aussi intimidé toutes les voix dissidentes. Elle leur a rappelé d’anciens épisodes répressifs ayant eu lieu pendant les 25 années du règne de Idriss Déby Itno. L’intimidation de l’opposition a été complétée le 1er août 2023 par quatre ordonnances restreignant les libertés publiques. Ces ordonnances redéfinissent de manière restrictive le cadre juridique du droit de manifestation, du droit de réunion, de l’action publique contre les attroupements et de l’état d’urgence. Elles instaurent un régime de déclaration obligatoire pour les réunions publiques et les manifestations, déterminent la procédure de déclaration, les motifs d’interdiction et les sanctions pénales contre les contrevenants. Pour les Tchadiens, ces ordonnances font écho aux anciennes ordonnances de