Depuis leur arrivée au pouvoir en 2021 après un double coup d’Etat, les autorités maliennes ont initié un tournant souverainiste qui transforme la politique intérieure et les relations extérieures du pays. Elles ont rompu avec de nombreux partenaires étrangers, dont la France, ainsi qu’avec le modèle démocratique en place depuis les années 1990. Ce tournant suscite l’espoir parmi des populations avides de changement. Mais faute de moyens financiers et de solutions durables aux problèmes sécuritaires, les autorités peinent à répondre efficacement à ces attentes, risquant d’entraîner le pouvoir dans une spirale autoritaire. Pour conserver leur soutien populaire, les autorités maliennes devraient procéder à un triple ajustement : investir dans les secteurs sociaux trop longtemps éclipsés par les dépenses militaires, apaiser les relations avec les principaux partenaires financiers, en particulier occidentaux, et promouvoir une vision plus inclusive du souverainisme. Telles sont les principales conclusions d’un rapport de Crisis Group sur le Mali. DakarTimes propose à ses lecteurs la synthèse dudit document intitulé « Le tournant souverainiste au Mali : Ajuster la trajectoire ».

Le souverainisme, roue de secours d’un modèle politique en panne

Le souverainisme est une doctrine politique ancrée de longue date au Mali. Le premier président malien Modibo Keïta (1960-1968) avait fait du souverainisme l’un des socles idéologiques de son régime. C’est en son nom que le Mali a créé, en 1962, le franc malien afin de remplacer le franc CFA, monnaie commune à la plupart des anciennes colonies françaises d’Afrique occidentale et centrale, alors perçue comme un outil néocolonial.5 Rapidement englué dans les difficultés économiques et l’autoritarisme, Modibo Keïta a été renversé par un coup d’Etat en 1968. Cherchant auprès des partenaires extérieurs des moyens financiers pour accompagner le décollage de l’économie malienne, ses successeurs ont relégué le souverainisme à l’arrière-plan. En 1984, sous la présidence du général Moussa Traoré, le Mali a ainsi réintégré la zone franc CFA. Tout au long des années 1990 et 2000, une poignée de représentants politiques de la gauche radicale ont continué à dénoncer, sans rencontrer beaucoup de succès, l’influence de ce qu’ils nomment les « forces impérialistes ».

Au début des années 2010, les idées souverainistes sont revenues dans le débat public à mesure que les autorités maliennes et le dispositif international de stabilisation, dans lequel la France jouait un rôle de premier plan, se montraient incapables de mettre fin aux violences armées qui se propageaient à travers le pays. Déclenchée en janvier 2013 pour stopper l’avancée des groupes jihadistes vers le centre du Mali, l’opération militaire française a d’abord été accueillie avec soulagement par une grande partie de la population. Mais en s’installant dans la durée, elle a suscité des critiques. Des intellectuels comme Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture, ont alors décrit cette intervention comme un « projet de recolonisation du Mali ». Des figures plus jeunes comme Ras Bath, célèbre militant de la société civile et animateur radio, ont émergé à partir de 2014 en appelant, par exemple, au boycott des produits français.

Avec l’arrivée au pouvoir du CNSP en mai 2021, le souverainisme a retrouvé une place centrale au sommet de l’Etat. Ce souverainisme officiel ne constitue pas une doctrine clairement élaborée et appuyée sur des textes de référence. Il s’exprime au travers d’une rhétorique produite par les autorités et qui nourrit leur pratique de gouvernement. Il se résume à un petit nombre de principes qui tiennent lieu de cadre idéologique et dont la simplicité apparente explique aussi en partie le succès. En septembre 2022, le président de la transition, le colonel – devenu général depuis – Assimi Goïta, a ainsi décliné les trois principes du souverainisme qui servent de feuille de route au gouvernement malien : « le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali ; la défense des intérêts du peuple malien ». Ces principes seront plus tard reflétés dans la nouvelle constitution, promulguée en juillet 2023 par les autorités.

La montée du souverainisme puise également dans la rhétorique du « Mali Kura », qui signifie « Mali nouveau » en français. Déjà populaire dans les années 1990 après le renversement du général Moussa Traoré, ce concept a refait surface dans le sillage de la contestation contre le régime du président IBK en 2020. Pour ses partisans, il incarne l’ambition de donner un nouveau visage au pays à travers des réformes profondes visant à restaurer l’autorité de l’Etat, à recouvrer l’intégrité territoriale du pays et à garantir la sécurité des populations.

Outre la simplicité de son énoncé, le souverainisme malien est populaire pour deux autres raisons. D’une part, sa force d’attraction est étroitement liée aux dysfonctionnements du modèle démocratique jusque-là dominant, lequel a échoué à améliorer significativement le bien-être des populations. Les processus électoraux, conduits depuis le début des années 1990, ont souvent été entachés de fraudes et d’irrégularités, alimentant le mécontentement populaire et la défiance envers les institutions. La corruption généralisée et l’inefficacité des gouvernements successifs ont également sapé la légitimité des autorités, conduisant à des coups d’Etat et à des transitions militaires, en 2012 et plus récemment en 2020 et 2021. L’échec de l’un expliquant le succès de l’autre, le souverainisme apparaît comme une doctrine de secours venue se substituer à un modèle politique en panne sèche.

D’autre part, le souverainisme s’est opposé à un phénomène bien réel, avec lequel de nombreux Maliens étaient en désaccord profond : la dépendance du Mali vis-à-vis des puissances extérieures. L’influence de ces dernières ne s’est pas limitée pas à la présence de plusieurs milliers de soldats étrangers entre 2013 et 2023 sur le territoire malien, elle touchait aussi de nombreux autres domaines. Ainsi, la constitution malienne de 1992 a été fortement influencée par celle de la Vème République française. Le franc CFA, la monnaie utilisée au Mali comme dans le reste de la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), continue d’être arrimée à une monnaie étrangère, hier le franc français et aujourd’hui l’euro. De manière générale, les politiques publiques au Mali ont été fortement influencées par des modèles institutionnels définis par les partenaires internationaux.

Une ferveur souverainiste sur les réseaux sociaux et dans la société civile

A partir de la fin des années 2010, les idées souverainistes se sont rapidement diffusées dans l’espace public et ont gagné l’adhésion de toutes les couches de la société malienne. Elles ont été aidées en cela par la transformation des conditions d’accès à Internet et aux réseaux sociaux au cours des dix dernières années. D’après le site Datareportal, le nombre de Maliens connectés à Internet est passé de 2,21 millions en 2017 (un Malien sur huit) à plus de 7,8 millions (un Malien sur trois) en janvier 2024. Les réseaux sociaux sont ainsi devenus une source privilégiée d’informations pour de nombreux citoyens maliens, notamment les jeunes qui constituent la grande majorité de la population, qu’ils vivent en ville ou en milieu rural. Le contexte de crise prolongée a renforcé l’appétit des Maliens pour les informations qui concernent leur pays.

Les sites animés par des influenceurs locaux spécialisés dans la communication politique, appelés « vidéomans », sont devenus particulièrement populaires. Présents sur les plateformes comme Facebook, TikTok, WhatsApp et Instagram, ces derniers jouent un rôle crucial dans la promotion du discours souverainiste. Certains, comme Gandhi Malien ou le site Kati 24, comptent plus d’un million d’abonnés. Jeunes, urbains et souvent autodidactes, les vidéomans commentent les sujets d’actualité locale et internationale en bamanakan, la langue la plus parlée au Mali, s’assurant une audience sans commune mesure avec celle des médias traditionnels francophones. Leurs contenus sont largement relayés et échangés par des millions d’utilisateurs, notamment sur TikTok et WhatsApp. Certains sont devenus de véritables entrepreneurs et constituent de nouvelles figures de la réussite sociale aux yeux d’une partie de la jeunesse malienne.

A côté des réseaux sociaux, des mouvements plus classiques de la société civile promeuvent également le souverainisme en mobilisant ponctuellement des militants et en pesant dans le débat public. Des associations comme Yerewolo, qui signifie « les dignes fils du Mali » en bamanakan, ont réussi à sortir le discours souverainiste du débat entre intellectuels pour en faire un thème de mobilisation populaire. Dans les premiers mois de l’année 2023, par exemple, Yerewolo a organisé plusieurs rassemblements devant le siège de la Minusma à Bamako pour exiger son départ. Ces manifestations ont préparé l’opinion publique à la décision des autorités maliennes d’exiger officiellement le retrait de la mission onusienne. Comme les vidéomans, les responsables de Yerewolo s’expriment principalement en bamanakan.

Ces manifestations de rue pèsent cependant beaucoup moins lourd que les réseaux sociaux, lesquels restent le premier vecteur des idées souverainistes au Mali. Depuis mai 2021, plus d’une vingtaine de manifestations en soutien à la politique des autorités ou contre la présence militaire étrangère ont été recensées, mais la plupart n’ont pas dépassé quelques centaines, voire quelques milliers, de participants. Aucune n’aurait mobilisé plus de 10 000 manifestants, un chiffre qui apparaît faible par rapport à la capacité de mobilisation des principaux prédicateurs religieux maliens, capables de remplir des stades.

Enfin, le discours souverainiste se diffuse aussi à travers les dizaines de milliers de points de rencontre quotidiens que sont les grins, ces associations informelles où les Maliens aiment se retrouver, généralement par classe d’âge et selon les proximités du voisinage, pour boire le thé et discuter de mille sujets dont la politique. Ces lieux de socialisation sont fréquentés en priorité par des hommes, sans exclure pour autant les femmes.

Bien que la sphère souverainiste soit dominée par les hommes, quelques figures féminines y ont émergé. Parmi elles, Aminata Fofana et Founè Wadidjé, deux militantes de Yerewolo, ont activement contribué à relayer les messages souverainistes. D’autres femmes, à l’image de la journaliste Aiché Baba Keïta, ont créé de nouvelles structures telles que la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition (Forsat civile) pour soutenir les autorités maliennes.32 De même, en juin 2023, Fatoumata Batouly Niane, la fondatrice du mouvement citoyen « An Biko » (« Nous te suivons » en bamanakan), a appelé les populations à voter en faveur du projet de nouvelle constitution proposé par le CNSP.

L’Etat en récupérateur

A partir du second coup d’Etat de mai 2021 et de la rupture avec la France, les autorités maliennes ont opéré un virage en direction des groupes et des idées souverainistes, qui bouillonnaient déjà sur les réseaux sociaux. Elles ont rapidement compris le potentiel qu’offraient ces plateformes pour justifier la réorientation du gouvernement vers ces positions.

L’instrumentalisation des médias n’est pas nouvelle au Mali où les entrepreneurs politiques ont une vieille tradition de financement des médias, notamment de la presse écrite. Depuis des décennies, ils commanditent des articles pour soutenir leur propre action ou dénigrer leurs adversaires. Des liens entre des WebTV et des forces sociopolitiques avaient déjà été établis sous le régime du président IBK. Les autorités de transition maliennes entretiennent également des relations clientélistes avec un large réseau d’activistes, d’animateurs de pages Facebook et de WebTV. Les principaux responsables politiques, toutes tendances confondues, s’entourent de vidéomans dévoués en leur offrant protection et ressources. En échange, ils influencent le contenu des émissions produites par certains, notamment les plus fameux comme Gandhi Malien ou Kati 24.

Soutiens indéfectibles de la transition, ces deux influenceurs légitiment, au fil de leurs messages et émissions, l’idée que le tournant souverainiste est nécessaire pour lutter contre les « ennemis de l’intérieur », qualifiés d’« apatrides » (« Faso den Djougou » en bamanakan), et ceux de l’extérieur (la France et plus généralement l’Occident). Ils présentent les dirigeants actuels comme les garants de la souveraineté et de la fierté nationales. Ils vantent la montée en puissance de l’armée et l’acquisition de nouveaux équipements militaires, célèbrent les victoires des forces armées maliennes (Fama), et promettent des lendemains économiques radieux grâce au meilleur contrôle des ressources qu’opérerait le CNSP.Ils le font fréquemment au détriment de la vérité, les plateformes de Kati 24 et Gandhi Malien diffusant régulièrement des informations sensationnelles et erronées.

Cela dit, les rapports entre les influenceurs et les autorités maliennes ne sauraient se résumer à une simple relation de subordination. Les liens entre le pouvoir et la galaxie souverainiste oscillent en effet entre un clientélisme étroit et une simple convergence de vues. Il existe par ailleurs des tensions et des désaccords occasionnels entre ces deux pôles. Plusieurs sources ont affirmé à Crisis Group qu’il existe, au fond, moins un contrôle étroit par les nouvelles autorités qu’une interdépendance entre le pouvoir politique et l’ensemble hétéroclite de ces influenceurs.

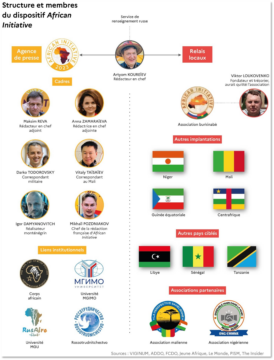

Des soutiens étrangers amplifient le discours souverainiste

L’implication d’acteurs étrangers, en premier lieu celle de la Russie, dans la promotion du discours souverainiste au Mali est indéniable. Celle-ci se manifeste d’abord par un soutien direct aux grands influenceurs maliens. Ces dernières années, les autorités russes ont en effet identifié des vidéomans particulièrement influents et leur ont offert des séjours à Moscou. Mamadou Sidibé, promoteur de Gandhi Malien, a, par exemple, effectué un voyage en Russie en mai 2024 dont il a fait largement écho sur son compte Facebook.

Des études ont également documenté l’influence de la Russie sur des pages Facebook promouvant des messages politiques. Certains appellent à la « libération de l’Afrique » et à des révolutions populaires contre la « domination néocoloniale ». D’autres soutiennent, plus prosaïquement, le choix des autorités maliennes de changer de partenaires extérieurs, au profit de la Russie. Dans le sillage du déploiement du groupe paramilitaire russe Wagner dans la seconde moitié de 2021, des contenus en ligne dénigrant la présence française et justifiant celle de la Russie ont proliféré. Des données collectées à cette période ont comptabilisé plus de 24 000 publications de ce type sur Facebook, même s’il reste difficile d’identifier avec précision la manière dont la Russie soutient et organise cette production, dont une grande partie est fabriquée au Mali. Particulièrement visée par cette hausse de contenus hostiles, Paris a cherché à répondre en mettant en place son propre réseau de propagande.

Par ailleurs, des figures du néo-panafricanisme, comme Nathalie Yamb, Kémi Séba et Franklin Nyamsi, commentent fréquemment l’actualité malienne et sont des vecteurs d’influence majeurs dans la diffusion des discours souverainistes à travers des plateformes telles que Facebook, YouTube et X Contrairement à leurs homologues sahéliens, ces activistes touchent principalement une audience urbaine et francophone. Certains d’entre eux se déplacent fréquemment au Sahel à l’invitation des gouvernements, dont celui du Mali, pour témoigner de leur soutien aux mouvements souverainistes.

Les liens entre ces activistes et la Russie sont indéniables : Kémi Séba et Nathalie Yamb ont participé à plusieurs évènements organisés par Moscou, notamment le

Forum économique Russie-Afrique à Sotchi en 2019 et le deuxième Sommet RussieAfrique, tenu à Saint-Pétersbourg en 2023. Une enquête menée en 2019 par un consortium de médias et d’organisations militantes a révélé la grande proximité entre Evgueni Prigojine, ancien patron de Wagner, décédé en 2023, et l’activiste Kémi Séba. Ils affirment notamment que ce dernier aurait bénéficié d’un appui financier de l’oligarque russe. Dans un entretien récent, Kémi Séba a nié cependant avoir reçu un quelconque financement de la part d’Evgueni Prigojine.

Malgré leur implication réelle dans le débat, ces activistes internationaux bénéficient d’une audience moindre par rapport aux vidéomans locaux, confirmant que les soutiens étrangers du souverainisme jouent un rôle d’amplificateur, mais que les Maliens demeurent son principal promoteur.

Le souverainisme en actes : des atouts et des risques

Pour de nombreux analystes occidentaux mais aussi parfois sahéliens, le souverainisme serait un discours de façade faisant le lit d’une dictature militaire.52 Mais ce tournant ne saurait être réduit à un simple artifice rhétorique servant à légitimer le maintien au pouvoir de militaires autoritaires. Les dirigeants maliens ont fait du souverainisme un instrument pour recréer du lien avec une partie de leur population, notamment la jeunesse urbaine. Il influence également fortement le contenu des politiques gouvernementales dans les domaines sécuritaire, diplomatique et économique. Il ne faut donc sous-estimer ni le changement que le virage souverainiste produit, ni ses limites, ni les risques qu’il induit pour le Mali.

Un outil pour gouverner sans élections

Le discours souverainiste suscite aujourd’hui un espoir comparable à celui que l’aspiration démocratique avait fait naître au Mali au début des années 1990, en grande partie en opposition au régime vieillissant du général Moussa Traoré, lequel monopolisait le pouvoir depuis 1968.53 Mais les régimes démocratiques maliens qui lui ont succédé se sont usés à leur tour, incapables de produire une société plus juste et d’incarner le changement aux yeux d’une population malienne de plus en plus jeune. Dans les années 2010, de nombreux citoyens avec lesquels Crisis Group s’entretenait n’attendaient plus grand-chose de leurs dirigeants. Certains disaient même avoir perdu foi dans la démocratie libérale sur laquelle reposaient leurs institutions. Reflet de ce désintérêt, la participation aux élections nationales a été particulièrement faible au Mali dès la fin des années 1990.

Le discours souverainiste parle directement aux populations. Il permet d’offrir une explication simple aux difficultés que ces dernières rencontrent, en dénonçant des élites corrompues, prétendument démocratiques et coupables d’avoir livré le pays aux intérêts étrangers. Il contient aussi une promesse de changement qui, dans le cadre du « Mali nouveau », entend mettre les ressources du pays au service de l’intérêt général. Ce discours a un effet de remobilisation indéniable sur une vaste partie de la population, notamment auprès de la jeunesse urbaine. Depuis l’arrivée au pouvoir du CNSP, une partie de la jeunesse malienne a développé une forme de fierté nationale et un espoir dans l’Etat dont elle n’attendait plus rien encore quelques années auparavant. Sur les réseaux sociaux, un nombre grandissant de citoyens ont, ces dernières années, proclamé leur fierté d’être Maliens, de voir leurs forces armées Cette remobilisation citoyenne et la popularité du régime qui l’accompagne se font jusqu’ici sans consultation électorale, à l’exception du référendum constitutionnel de juin 2023, qui a été un plébiscite. La nouvelle constitution a été approuvée avec 97 pour cent des voix. Le taux de participation du scrutin n’a cependant pas dépassé les 40 pour cent. Se présentant comme seules capables de défendre les intérêts du Mali, les autorités de transition esquivent les pressions pour organiser des élections démocratiques et, depuis quatre ans, les Maliens n’élisent plus aucun représentant du pouvoir exécutif ou législatif, national ou local. Le discours souverainiste se révèle ainsi un puissant instrument de mobilisation politique permettant aux autorités maliennes de se constituer une légitimité en dehors de tout processus électoral.

Si le soutien aux autorités de transition est robuste, il n’est pas pour autant généralisé. Des voix s’expriment, publiquement ou en privé, pour les critiquer et dénoncer les fausses ruptures qu’elles ont introduites, notamment dans la lutte contre la corruption, toujours présente, ou pour revendiquer des succès sans précédent contre les insurgés jihadistes, toujours très actifs en dépit de ces victoires. Mais ces voix restent minoritaires. Surtout, elles peinent à se faire entendre publiquement du fait de la pression sociale exercée par l’entourage et de la crainte d’un Etat de plus en plus autoritaire.

A partir de 2022, les autorités ont en effet pris une série de mesures restrictives, ciblant notamment des organes de presse, des acteurs politiques et des activistes. Plusieurs journalistes, universitaires, influenceurs et personnalités de la société civile et des réseaux sociaux ont été arrêtés. Certains, comme l’économiste Etienne Fakaba Sissoko, ont été interpellés pour « atteinte au crédit de l’Etat » ; d’autres, comme Rokia Doumbia, influenceuse et militante contre la vie chère, pour « incita- tion à la révolte ». Le souverainisme prôné par les autorités de transition s’accompagne ainsi d’un rétrécissement inquiétant de l’espace civique, signalant une dérive autoritaire qui pourrait encore s’aggraver face à la montée du mécontentement populaire due à l’aggravation des difficultés économiques.

De nombreux acteurs politiques et activistes dénoncent ce durcissement des autorités maliennes, qu’ils perçoivent comme une tentative de conserver le pouvoir en étouffant toute contestation. Les multiples arrestations et autres interpellations semblent s’inscrire dans une stratégie délibérée de musèlement des voix discordantes. Selon les sondages disponibles, la popularité du régime reste élevée, mais elle pourrait s’effriter, même à Bamako. La capitale malienne, où vit un quart de la population du pays et qui abrite les principaux centres de pouvoir, est sans doute le principal foyer de soutien au régime actuel, mais elle est touchée par d’incessantes coupures de courant auxquelles le gouvernement n’apporte pas de solution depuis de longs mois (voir section D). Pire, une attaque meurtrière a visé mi-septembre des installations militaires en plein cœur de la ville, risquant d’ébranler la confiance des Maliens dans la capacité de leurs dirigeants à garantir leur sécurité.

La reprise en main des dossiers sécuritaires

Les autorités maliennes ont fait des questions de défense et de sécurité un enjeu central de leur discours et de leurs actions. Il y a deux raisons principales à cela. D’une part, les dirigeants sont convaincus que l’intervention militaire étrangère était au mieux improductive, au pire que son objectif inavoué était de maintenir le Mali dans la dépendance. D’autre part, la défense est un domaine régalien par excellence dont tout régime souverainiste tend à faire une priorité – qui plus est si le pays est dirigé par des militaires.

C’est donc au nom de la nécessaire reconquête de la souveraineté nationale que les autorités maliennes ont démantelé l’architecture que les partenaires internationaux avaient mis en place, à partir de 2013 et sous l’impulsion de la France, pour sécuriser et stabiliser le Mali. Après le coup d’Etat de mai 2021, les autorités de transition ont poussé les différentes composantes de ce dispositif sécuritaire vers la sortie. Les opé rations française Barkhane et européenne Takuba ont pris fin en février 2022. Deux mois plus tard, le Mali s’est retiré du G5 Sahel, une organisation de sécurité régionale créée en 2014 et rassemblant cinq pays sahéliens. En juin 2023, les autorités maliennes ont exigé le départ de la Minusma.

Persuadées que les partenaires occidentaux ne les laisseraient pas reprendre en main la politique sécuritaire, les autorités se sont tournées vers la Russie, en qui elles voient un allié stratégique plus fiable, plus utile et davantage compatible avec l’approche de Bamako en matière de lutte contre-insurrectionnelle.

Cette perception repose notamment sur la capacité de la Russie à livrer rapidement des équipements militaires jugés essentiels par les autorités de transition, mais que les alliés occidentaux hésitaient jusqu’alors à leur livrer en quantité suffisante. Contrairement aux armées occidentales qui ont des règles d’engagement contraignantes, les paramilitaires russes se préoccupent également peu du respect des droits humains ou encore des conséquences de la lutte contre-insurrectionnelle sur les civils.67 Enfin, les Russes accompagnent directement les Fama dans les combats au sol. En cela, ils se distinguent de la mission Barkhane qui menait seule les combats importants, réduisant les forces maliennes à une présence symbolique. Ils se distinguent aussi des missions de formation européennes comme l’European Union Training Mission (EUTM), que les militaires maliens jugent inadaptées à leurs besoins.

Le Mali a également procédé à un réaménagement substantiel de ses alliances sécuritaires régionales. Rejoint par le Burkina Faso et le Niger, deux autres pays dirigés par des militaires, le Mali a créé l’Alliance des Etats du Sahel (AES) le 16 septembre 2023. Celle-ci remplace le G5-Sahel que les trois pays ont quitté, essentiellement parce qu’ils la considéraient peu efficace et trop dépendante des pays occidentaux. L’AES vise à consolider la sécurité des trois régimes militaires du Sahel central, en coordonnant notamment les politiques de défense contre les insurrections armées et contre toute autre forme de menace extérieure. En janvier 2024, les trois pays de l’AES se sont retirés de la Cedeao, à qui ils reprochent son hostilité, son manque de soutien concret dans la lutte contre le « terrorisme » et une forme de soumission aux intérêts de l’Occident.

Ajuster la trajectoire

Les autorités maliennes ne doivent pas se méprendre sur la nature réelle des aspirations souverainistes de leur population. Si la rupture avec certains partenaires extérieurs jugés inefficaces a servi d’élément mobilisateur, elle ne suffit pas à répondre à l’ensemble des besoins des Maliens. Dans un tel contexte, le soutien populaire pourrait s’effriter aussi rapidement qu’il est apparu si le régime ne parvient ni à pacifier le pays, ni à fournir les services de base à une population en demande, ni enfin à relancer une économie largement en panne.118 Le régime pourrait alors se retrouver dans une impasse à la fois sécuritaire et socioéconomique.

Pour relever ces défis, les autorités maliennes devraient considérer une version rééquilibrée du virage souverainiste initié il y a trois ans. La nomination en novembre 2024 du général Abdoulaye Maïga, ancien ministre de l’Administration territoriale, au poste de Premier ministre, en lieu et place de Choguel Maïga, pourrait être l’occasion d’un tel réajustement.

Celui-ci pourrait passer par l’adoption de trois grandes mesures correctives : un effort d’investissement dans les secteurs sociaux longtemps éclipsés par les dépenses militaires, la relance des partenariats financiers extérieurs, y compris avec les organismes financiers multilatéraux et les Etats occidentaux pour permettre à l’Etat de retrouver ses capacités d’investissement, et la promotion d’une vision inclusive du souverainisme, passant par un renforcement de la cohésion sociale et un véritable dialogue politique intermalien.

Rééquilibrer les dépenses sociales et les budgets militaires

Les autorités devraient rééquilibrer les dépenses publiques au profit des secteurs sociaux essentiels. Pour cela, il leur faut corriger la priorité excessive actuellement accordée aux dépenses dans le secteur de la défense. Il ne s’agit pas d’arrêter les investissements dans ce domaine, alors que la situation sécuritaire continue de se dégrader, mais de procéder à des ajustements. Cela fait plus de dix ans que l’Etat malien privilégie les dépenses de défense et de sécurité. Initiée sous le président IBK, cette tendance n’a fait que se renforcer ces trois dernières années sous l’influence du général Assimi Goïta. Les autorités devraient reconnaître que cette situation engendre de graves difficultés matérielles pour la population et engager un plan d’investissement national dans au moins deux domaines prioritaires : l’éducation et la santé. A court terme, Bamako devrait également chercher les moyens de relancer une économie en souffrance en raison de la crise énergétique et de la baisse des investissements.

L’augmentation des dépenses sociales et la revitalisation du tissu économique seront difficiles à accomplir sans d’autres coupes budgétaires. Outre le besoin de rationaliser les dépenses, en réduisant notamment le train de vie de l’Etat et en luttant efficacement contre la corruption, il faudrait garantir de meilleures conditions d’accès aux marchés financiers. Or, cet accès dépend en partie de l’état des relations que Bamako entretient avec les organismes financiers multilatéraux, notamment la Banque mondiale et le FMI. Il dépend aussi de la capacité des autorités maliennes à rassurer les milieux d’affaires maliens. Sur ce point, les mesures économiques comme l’apurement de la dette publique sont encourageantes mais insuffisantes.

Les autorités doivent aussi poser des gestes politiques pour réduire l’incertitude, en s’engageant notamment à respecter un calendrier électoral. Le retour à l’ordre constitutionnel pourrait grandement relancer la confiance du monde des affaires et du secteur privé envers le Mali. En renouant avec le fonctionnement normal des institutions politiques, il ne s’agit pas ici de répondre aux injonctions des acteurs internationaux mais plutôt de rassurer les secteurs économique et financier et, plus largement, tous les Maliens.

En l’absence d’améliorations significatives dans les secteurs sociaux et d’une relance de l’activité économique, le discours souverainiste risque de se réduire à une simple incantation, un « changement sans changement » dont les populations finissent immanquablement par se lasser.

Renouer avec les voisins et les anciens alliés occidentaux

Les grands plans d’investissement nécessaires au développement du Mali ne sont pas réalisables sans des ressources à la hauteur des ambitions et des besoins. Renouer avec les partenaires occidentaux ne signifie pas pour autant replonger dans la dépendance et aller à rebours de la souveraineté du pays.

Une partie des partenaires a accepté le choix des autorités de composer avec de nouveaux alliés en matière de sécurité. Même s’ils le déplorent, ils sont prêts à soutenir l’Etat malien dans d’autres domaines essentiels, du moment que cette aide ne soit pas mise au service d’une politique répressive ou liberticide. Le gouvernement du Mali sera jugé sur ses actes : si les troupes maliennes se livrent à des exactions contre les civils ou si les autorités répriment brutalement toute forme d’opposition politique, les partenaires internationaux, et tout particulièrement occidentaux, pourraient tirer les conclusions qui s’imposent quant à leur niveau de soutien à ce gouvernement.

En somme, il s’agit pour Bamako d’adopter une approche plus équilibrée dans ses relations avec les partenaires extérieurs, s’inspirant de celle du non-alignement des années 1960. Cette position permettrait au Mali de rendre compatibles les différents partenariats en cumulant leurs avantages respectifs et en conjuguant souverainisme sécuritaire et partenariats dans les domaines socioéconomiques.

Les autorités maliennes ont maintenu de bonnes relations avec certains pays de la Cedeao comme le Sénégal, mais elles devraient également s’attacher à améliorer les liens avec d’autres voisins immédiats, en particulier la Côte d’Ivoire (également membre de la Cedeao) et l’Algérie. Après une décennie qui a vu les partenaires de Bamako souvent négliger la souveraineté des décisions maliennes, les autorités actuelles ont fait passer le message, parfois de manière très brusque, qu’une telle attitude ne serait plus acceptée. Le message a été entendu, il faut désormais reconstruire des liens régionaux sur la base de partenariats assainis. Les pays de la sous-région ont trop d’intérêts en commun, à commencer par la lutte contre les insurrections jihadistes, pour risquer le piège de l’isolement ou jouer les uns contre les autres.

De leur côté, les partenaires extérieurs, principalement occidentaux, ont également un rôle à jouer pour permettre aux autorités de corriger la trajectoire de la transition. Tout d’abord, ils ne devraient pas sous-estimer l’aspiration au souverainisme, qui n’est pas qu’un stratagème pour conserver le pouvoir mais qui traduit aussi un profond désir de renouveau parmi la population malienne. Ensuite, les partenaires doivent apprendre à composer avec le discours souverainiste en prenant garde d’éviter les approches paternalistes ou donneuses de leçon que les Maliens leur reprochent. Cela est d’autant plus nécessaire que ce virage est lié à un passé mal digéré, marqué, notamment, par les traumatismes de l’époque coloniale.

Plutôt que de rejeter frontalement le tournant souverainiste, les partenaires extérieurs du Mali, les Occidentaux en particulier, devraient chercher à identifier de possibles convergences d’intérêts et à rendre leurs interventions compatibles avec une version plus inclusive et pacifiée du souverainisme. En suivant une telle approche, les partenaires occidentaux pourraient ainsi continuer à être écoutés par Bamako sans abandonner les principes essentiels sur lesquels ils veulent appuyer leurs partenariats, notamment en matière de gouvernance et de respect des droits humains. Le Sahel joue un rôle important dans la stabilité de la région ouest-africaine, la gestion des routes migratoires ou encore le contrôle des effets du changement climatique. Ce sont là autant d’enjeux que les partenaires occidentaux ne peuvent négliger.

De son côté, la Russie pourrait encourager les autorités maliennes à explorer des solutions non militaires pour répondre à la crise sécuritaire. L’option militaire n’est en effet utile que si elle est mise au service d’une politique ambitieuse de dialogue et de réconciliation nationale. Pour ne pas l’avoir suffisamment compris, la France s’est enlisée militairement au Mali et la bonne réputation acquise après l’opération militaire Serval en 2013 a fondu puis s’est retournée contre Paris. Moscou aurait donc tout intérêt à tirer les enseignements de l’expérience française au Mali. L’aura dont bénéficient les Russes depuis la reprise de Kidal fin 2023 pourrait, elle aussi, rapidement disparaitre alors que la situation sécuritaire continue de se dégrader dans certaines zones, comme l’atteste l’attaque récente sur Bamako. Un tel échec pourrait compromettre les ambitions russes au Sahel, et entacher son image de partenaire fiable sur une partie du continent. A l’inverse, une stabilisation du Mali représenterait pour la Russie un succès diplomatique majeur.