Les femmes sont désormais traitées par les pouvoirs publics comme des djihadistes comme les autres, en vertu d’une conception extensive de l’association de malfaiteurs terroristes. Séparées de leurs enfants, placées dans des quartiers d’évaluation et/ou inscrites à des programmes de réinsertion, elles doivent aussi être déradicalisées.

En juillet 2023, la France a rapatrié dix femmes et vingt-cinq enfants qui vivaient depuis plusieurs années dans les camps de prisonniers de Daech gérés par l’administration kurde du Nord-Est syrien. Ce rapatriement est le quatrième depuis le changement de politique décidé par le gouvernement français à la mi-2022. Jusqu’alors, la France ne rapatriait ses ressortissants qu’au « cas par cas », c’est-à-dire au compte-gouttes. Entre mars 2019 et janvier 2021, trente-cinq enfants « particulièrement vulnérables » avaient été ramenés sur le territoire national. S’en était suivie une pause de dix-huit mois sans aucun retour.

Avant 2019, la problématique se posait différemment : Daech n’avait pas encore perdu l’intégralité de ses territoires en zone syro-irakienne, et les camps gérés par les Kurdes n’avaient pas encore vu affluer des dizaines de milliers d’individus. Certains Français qui étaient parvenus à quitter la Syrie avaient réussi à rentrer par leurs propres moyens. D’autres avaient été arrêtés par les autorités turques, puis expulsés conformément au « protocole Cazeneuve », mis en place en 2014.

Parmi les cinq à six mille Européens ayant rejoint un groupe djihadiste en zone syro-irakienne depuis le début de la guerre civile, les Français constituent le contingent le plus important, avec entre 1 400 et 1 500 individus1. Le nombre de « revenants » est, quant à lui, estimé à plus de 670, dont un peu moins de la moitié de mineurs2. Parmi les adultes, si les hommes étaient nettement majoritaires jusqu’à la chute de Daech, leur flux s’est ensuite tari. En effet, la politique de rapatriement n’a concerné que des femmes et des enfants.

Les femmes engagées dans le djihadisme ont fait couler beaucoup d’encre3. Les ouvrages qui leur sont consacrés font apparaître un changement de perception : alors qu’elles étaient considérées au départ comme des femmes de djihadistes, elles sont vues depuis quelques années comme des femmes djihadistes. Cette évolution s’est accompagnée d’une modification de leur traitement judiciaire et carcéral, qui peut être résumé en une formule : les femmes sont désormais traitées par les pouvoirs publics comme des djihadistes comme les autres, c’est-à-dire des terroristes. Avant de détailler la manière dont la justice et l’administration pénitentiaire appréhendent le phénomène du djihadisme féminin, revenons sur les raisons de cette évolution.

De la femme de djihadiste à la femme djihadiste

En 2014, la brigade al-Khansa a été créée à Rakka. Cette structure féminine – dont le nom rend hommage à une poétesse du viie siècle qui a incité ses fils au martyre – faisait office de police des mœurs (hisba). Les femmes ne respectant pas les règles, notamment vestimentaires, établies par Daech étaient sanctionnées. De nombreux cas de châtiments corporels ont été rapportés. Au début de 2015, des membres de la hisba ont publié un « manifeste de la brigade al-Khansa » qui précise la répartition des tâches, en fonction des genres, dans le califat proclamé à l’été 2014. Il assigne à la gent féminine un rôle d’épouse et de mère : « Dans la société, la femme occupe une place sereine parmi ses enfants et sa famille, nourrissant, éduquant, préservant et élevant les générations futures4. »

Si ce manifeste affirme que la place de la femme est au foyer, il envisage néanmoins trois cas de figure dérogatoires. Tout d’abord, les femmes peuvent avoir l’obligation de mener le djihad. Les conditions sont énoncées : il doit s’agir d’un djihad défensif, la main-d’œuvre des hommes doit être insuffisante et les oulémas doivent donner une autorisation explicite. Ensuite, une autorisation de sortie est possible pour assister à des cours de religion. Enfin, certaines professions, comme médecin ou enseignant, doivent rester féminisées pour pouvoir prendre en charge d’autres femmes.

Il a fallu attendre 2016 pour que la propagande de Daech donne des signes clairs de soutien à la participation de femmes à des actions armées. En septembre 2016, le bulletin numérique al-Naba a, par exemple, mis à l’honneur trois femmes ayant perpétré une attaque au Kenya5. Puis, au gré des reculs de l’État islamique, les appels à prendre les armes se sont faits plus explicites. Entre la reconquête de Mossoul en juillet 2017 et celle de Rakka en octobre, le numéro 100 d’al-Naba a titré sur « l’obligation pour les femmes de faire le djihad ». Dans la foulée, les numéros 102 et 103 ont mis en avant des « histoires de djihad de femmes ». En février 2018, l’agence de presse de l’État islamique, al-Hayat Media Center, a franchi un pas supplémentaire en diffusant une vidéo montrant une personne vêtue d’un niqab participant à des combats.

En France, plusieurs événements ont contribué à faire évoluer les perceptions. Quand les filières à destination de la Syrie ont été mises en place, le récit dominant présentait les femmes – souvent jeunes – comme des victimes naïves et soumises, manipulées par des hommes les attirant au Levant. Ce phénomène était comparé à une forme d’emprise sectaire.

Puis les attentats de 2015 ont montré que certaines femmes pouvaient soutenir le recours à la violence sur le territoire national. Quelques semaines après l’attaque de l’Hyper Cacher, en janvier 2015, la compagne du preneur d’otages, Hayat Boumedienne, a, par exemple, accordé une interview au webmagazine francophone de Daech, Dar al-Islam, dans laquelle elle rendait hommage à son défunt conjoint. Après les attaques du 13 novembre 2015, le coordonnateur des commandos, Abdelhamid Abaaoud, a bénéficié de la complicité d’une de ses cousines qui l’a hébergé à Saint-Denis et qui est décédée lors de l’assaut du Raid.

En 2016 et 2017, l’escalade s’est poursuivie avec l’implication directe de femmes dans des projets d’attaques. Le cas le plus abouti est aussi le plus connu : il s’agit de l’attentat manqué de femmes qui avaient garé une voiture remplie de bonbonnes de gaz devant un café, à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lors de leur procès, ces apprenties terroristes ont reconnu avoir cherché à tuer un maximum de personnes, mais elles ne disposaient pas des savoir-faire nécessaires à la réussite de leur funeste plan.

D’autres attaques ont été déjouées, alors que des femmes – souvent mineures – évoquaient des projets de massacres sur les réseaux sociaux ou des applications chiffrées. Plusieurs d’entre elles étaient en contact avec un cadre francophone de Daech en Syrie, Rachid Kassim. La lecture des jugements de ces adolescentes est édifiante : la « culture LOL » y côtoie la propagande djihadiste, l’expression sans fard de la haine et la fascination de la mort.

L’évolution du traitement judiciaire des femmes djihadistes

Il est fréquent d’entendre que la justice a véritablement commencé à s’intéresser aux femmes djihadistes après l’attentat manqué de Notre-Dame en septembre 2016. Cette idée reçue est accréditée par des témoignages de « revenantes » de zone syro-irakienne qui, avant cette date, avaient échappé à toute poursuite. Elle mérite néanmoins d’être nuancée pour deux raisons. D’une part, à la veille de cet événement, cinquante-neuf femmes étaient déjà mises en examen pour des faits de terrorisme6. D’autre part, la jurisprudence avait déjà évolué. En effet, en juillet 2016, la Cour de cassation avait rappelé que « l’association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent7 ».

Le seul fait pour une épouse de cuisiner pour son mari djihadiste suffit à faire d’elle un soutien logistique à une organisation terroriste.

La conception extensive de l’association de malfaiteurs terroristes était ainsi validée. David Bénichou, alors juge antiterroriste, explique : « Dans la conception extensive, on inclut dans le périmètre de l’association de malfaiteurs les membres qui ne portent pas les armes ou ne participent pas directement au combat. Cette conception tient compte du fait que pour qu’une organisation terroriste fonctionne, celle-ci doit s’appuyer sur des fonctions logistiques8. » Autrement dit, le seul fait pour une épouse de cuisiner pour son mari djihadiste suffit à faire d’elle un soutien logistique à une organisation terroriste.

À partir de cette décision de la Cour de cassation, les femmes revenant de zone syro-irakienne ont pu être systématiquement poursuivies pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. En pratique, cela signifie que lors des dernières vagues de rapatriement, les femmes ont été arrêtées et présentées à un juge dès leur arrivée sur le territoire français. Le placement en détention provisoire est devenu la norme. Les rares exceptions ont concerné des femmes dont l’état de santé ne le permettait pas, notamment en raison de blessures de guerre.

Le fait que les « revenantes » – qui sont presque toujours mères – soient envoyées en prison dans l’attente de leur procès signifie qu’elles sont séparées de leurs enfants à l’aéroport. L’un des auteurs du présent article a pu conduire des entretiens en milieu carcéral avec plusieurs mères de retour de zone syro-irakienne9. Ces femmes comprenaient généralement que leur place était en prison, mais elles s’inquiétaient des conséquences de la séparation pour leurs enfants. Plusieurs d’entre elles ont insisté sur le fait qu’elles n’avaient jamais été séparées d’eux depuis leur naissance et que, dans les camps du Nord-Est syrien, elles vivaient en permanence avec eux dans un espace exigu. L’attente du procès durant généralement plusieurs années, la séparation est amenée à se prolonger.

Certains avocats de djihadistes ont critiqué les dérives de l’antiterrorisme, dénonçant par exemple « une justice qui distribue arbitrairement des peines disproportionnées10 ». Cette assertion mérite néanmoins d’être relativisée. L’analyse que nous avons réalisée d’un échantillon de plus de quatre-vingt-dix jugements de femmes impliquées dans des affaires de terrorisme montre en effet une grande variété de sanctions, allant de la prison avec sursis à des peines pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle pour la leader du groupe de Notre-Dame.

Dans cet échantillon, vingt-trois femmes sont parties en zone syro-irakienne. Parmi ces « revenantes », les trois peines les plus lourdes sont de dix-sept ans, quatorze ans et douze ans de prison. La première a écopé d’une telle peine, car elle avait été autorisée par Daech à retourner en France à la condition d’y commettre un attentat. En outre, elle a recruté plusieurs candidates à l’émigration en Syrie, dont l’une est décédée peu de temps après son arrivée. La deuxième est partie rejoindre Daech avec ses deux enfants et son nouveau conjoint, lui-même père d’une petite fille. Lorsque cet homme est mort, elle a décidé de rentrer en France avec ses propres enfants, mais a laissé la fillette sur place. La troisième a été reconnue coupable de participation à la police des mœurs de Daech, réputée pour sa brutalité. Pour les femmes auxquelles est reproché d’avoir « uniquement » participé au projet califal en menant une vie domestique en zone syro-irakienne (et donc en aidant logistiquement une organisation terroriste), la peine moyenne se situe aux alentours de six ans de prison. La diversité des sanctions montre que les magistrats continuent d’appliquer un principe essentiel, celui de l’individualisation des peines.

En France, la justice est critiquée par une partie de la classe politique pour son prétendu laxisme. Mais pour nos voisins européens, la justice antiterroriste française paraît au contraire sévère. En Allemagne, par exemple, la peine moyenne pour les femmes djihadistes est de quatre ans et huit mois11. La peine la plus élevée (quatorze ans) a été prononcée à l’été 2023 à l’encontre de Jennifer W. pour son rôle dans la réduction en esclavage d’une femme yézidie et dans la mort de sa fille de 5 ans12. Dans cette affaire comme dans d’autres cas de « revenantes » de zone syro-irakienne, la justice allemande a utilisé des qualifications de crimes internationaux fondamentaux, en l’occurrence le crime contre l’humanité. La justice française, quant à elle, a bien moins recours à ce type d’incriminations.

Les femmes djihadistes en prison : un défi pour l’administration pénitentiaire

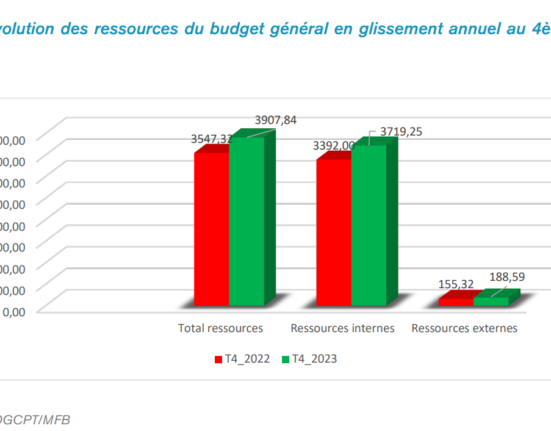

Le changement de politique pénale à l’égard des femmes impliquées dans des affaires de djihadisme et les rapatriements de Syrie ont entraîné un afflux dans les prisons françaises qui constitue un défi pour le système carcéral.

Source : graphique réalisé par les auteurs sur la base de données fournies par l’administration pénitentiaire.

On constate deux tendances notables. La première est la décrue globale du nombre de détenus terroristes islamistes. Un pic de cinq cent quarante individus a été atteint en mars 2020. Depuis lors, on observe une nette baisse, liée essentiellement aux libérations de détenus en fin de peine. Ainsi, du début 2020 à la fin 2022, plus de deux cent cinquante libérations ont eu lieu. La seconde tendance est l’augmentation de la proportion de femmes terroristes : en décembre 2017, les femmes représentaient 10 % des terroristes en prison ; en mai 2023, leur proportion était montée à environ 25 %.

Une autre donnée importante à considérer est la proportion de terroristes islamistes parmi la population carcérale générale. À la mi-2023, le nombre de détenus en France était d’environ 73 000, dont approximativement 2 600 femmes. Cela signifie que la proportion de terroristes parmi les femmes (environ 4 %) était bien plus élevée que chez les hommes (moins de 0, 5 % à la même date). Or un détenu pour des faits de terrorisme n’est pas un détenu comme les autres : il pose des problèmes potentiels de sécurité (risque d’attentat contre le personnel pénitentiaire) et de radicalisation d’autres prisonniers.

Pour faire face aux menaces spécifiques posées par les terroristes, deux types de politiques sont généralement envisagés : la dispersion ou le regroupement. La dispersion vise à faire en sorte que ne se reconstituent pas, à l’intérieur des prisons, des groupes terroristes. Les détenus sont ainsi disséminés dans différents établissements. Le principal risque lié à cette politique est celui du prosélytisme et de la diffusion idéologique dans de multiples prisons. En outre, cette approche est mise sous pression si l’afflux de terroristes est trop important : il est alors inévitable d’héberger plusieurs terroristes dans un même établissement. La politique de regroupement consiste, quant à elle, à concentrer les terroristes dans des unités dédiées, séparées du reste de la détention. On se prémunit ainsi du risque de prosélytisme, mais l’inconvénient majeur est de maintenir, voire de créer, des réseaux. Des contre-mesures peuvent être adoptées, par exemple en adaptant le régime carcéral ou en augmentant les moyens dédiés au renseignement pénitentiaire.

En pratique, depuis une décennie, l’approche française a considérablement évolué pour faire face à l’augmentation de détenus terroristes ainsi qu’à des événements majeurs, comme l’attaque dans la prison d’Osny en septembre 2016 ou celle de Condé-sur-Sarthe en mars 2019. Le système stabilisé depuis plusieurs années consiste à évaluer tous les djihadistes dans des « quartiers d’évaluation de la radicalisation ». Ces évaluations sont pluridisciplinaires, faites par le personnel pénitentiaire classique, mais aussi par des psychologues, des éducateurs et des médiateurs du fait religieux. À l’issue de ces évaluations, trois options se présentent. Les personnes les moins radicalisées sont placées en détention ordinaire. À l’autre bout du spectre, les individus les plus radicalisés peuvent être placés à l’isolement. Entre ces deux extrêmes se trouvent des personnes radicalisées accessibles à des « actions de désengagement ». Elles peuvent être envoyées dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation.

Ce système existe pour les hommes depuis 2017-2018. Il a été dupliqué pour les femmes en 2021-2022. Il a dû être adapté pour les dernières « revenantes » de Syrie. Du fait du nombre de personnes concernées, un système d’évaluation ambulatoire a dû être mis en place. Le seul quartier de prise en charge de la radicalisation pour femmes est en cours d’extension et intégrera à terme une nurserie, permettant d’accueillir deux mères avec leur bébé. Par ailleurs, l’ouverture d’un deuxième quartier de ce type devrait intervenir prochainement.

Les quartiers de prise en charge de la radicalisation sont soumis à des règles spécifiques. Par exemple, les détenus ne peuvent aller en promenade que par petits groupes, ils sont filmés en permanence dans les espaces communs et ils font l’objet d’une fouille intégrale après chaque parloir. La prise en charge prend la forme d’entretiens individuels avec des psychologues, éducateurs et médiateurs du fait religieux. Des activités de groupe sont aussi proposées. Il peut s’agir d’ateliers sur la citoyenneté, l’identité, l’histoire ou la géopolitique.

Pour les femmes, une problématique spécifique se pose, celle du lien avec leurs enfants qui, pour reprendre l’expression d’une psychologue, peut « faire écran à la prise en charge », tant elle accapare l’attention de certaines détenues. Les mineurs de retour de Syrie font l’objet d’un accompagnement par l’Aide sociale à l’enfance et la Protection judiciaire de la jeunesse, sous la supervision d’un juge pour enfants. Ils sont soit placés dans des foyers, soit confiés à la famille étendue, après réalisation d’une enquête. La nature des interactions avec les mères est décidée par des magistrats qui peuvent, par exemple, autoriser des échanges de courrier, des appels téléphoniques, des visioconférences ou des visites physiques. Bien souvent, les échanges sont « médiatisés », c’est-à-dire qu’un professionnel est présent durant l’entretien. La distance entre la prison où se trouvent les mères et le lieu de vie des enfants peut constituer un obstacle important. Certaines femmes détenues au quartier de prise en charge de la radicalisation n’ont ainsi pas vu leurs enfants depuis plusieurs mois. Celles que nous avons pu interviewer attendaient leur jugement avec impatience pour pouvoir ensuite être stabilisées dans un établissement plus proche du domicile de leur famille, puis envisager progressivement la vie post-carcérale.

Après la prison : comment réinsérer les femmes djihadistes ?

Dès la seconde moitié de la décennie 2010, les libérations de personnes condamnées pour des faits de terrorisme ont augmenté significativement. Ainsi, on dénombrait soixante-dix terroristes placés sous main de justice en « milieu ouvert » à la mi-2016, cent trente-cinq début 2018 et deux cent soixante-dix-sept à la fin 201913. Cette tendance a été anticipée par les autorités françaises qui ont mis en place, dès 2016, un premier programme expérimental pour éviter la récidive et tenter de réinsérer ces personnes. Géré par une structure associative sous contrat avec le ministère de la Justice, ce programme a accueilli douze hommes et dix femmes. Sur ces vingt-deux individus, treize étaient en attente de jugement, tandis que neuf avaient déjà été jugés. Chaque participant avait un référent dans chacun des trois domaines suivants : social, psychologique et religieux. Le principe était celui du « mentorat d’équipe » – à raison de six heures par semaine par participant – pour permettre aux personnes prises en charge de gagner progressivement en autonomie et de se réinsérer.

En 2018, à l’issue de deux ans d’expérimentation positive, un nouvel appel d’offres a été lancé par l’administration pénitentiaire, avec deux spécifications supplémentaires : d’une part, la capacité d’héberger les bénéficiaires (certains d’entre eux se retrouvaient sans logement à la sortie de prison, ce qui était considéré comme un facteur de risque supplémentaire) ; d’autre part, la faculté de moduler la prise en charge entre trois et vingt heures par semaine, en fonction des besoins des individus. En outre, les pouvoirs publics ont souhaité étendre le programme en province, plus spécifiquement à Lyon, Marseille et Lille. Le Groupe SOS – qui se présente comme la « première entreprise sociale européenne », avec un chiffre d’affaires avoisinant le milliard d’euros – s’est vu attribuer les quatre lots. Le marché a été remis en jeu en 2022 et remporté une nouvelle fois par le Groupe SOS.

On retrouve dans ce dispositif – baptisé PAIRS, acronyme de « Programme d’accompagnement individualisé et de réaffiliation sociale » – les trois piliers social, psychologique et religieux. La prise en charge passe, par exemple, par une aide au retour à l’emploi ou à la recherche d’un logement, tout en tentant de combler des failles psychologiques des bénéficiaires et de traiter les aspects idéologiques de la radicalisation.

Les équipes de PAIRS doivent être en mesure de suivre une file active de cinquante participants à Paris et de vingt-cinq dans chacun des trois sites de province. Pendant ses quatre premières années d’activité, PAIRS a accueilli environ deux cent cinquante bénéficiaires, dont soixante-dix femmes. Aucun cas de récidive terroriste ne s’est matérialisé pendant cette période, mais deux participants masculins ont été réincarcérés pour avoir envisagé de commettre un attentat. Le premier cas de récidive effective a eu lieu en décembre 2023 : l’auteur de l’attaque du pont de Bir-Hakeim était passé par ce dispositif.

Interrogés sur les disparités de traitement entre hommes et femmes, plusieurs professionnels de PAIRS ont affirmé que leur approche était individualisée et ont minimisé l’importance du genre14. Une ancienne directrice s’est par exemple exclamée : « On part des besoins individuels des personnes. Homme ou femme, ce n’est pas le sujet ! » On relève toutefois que, dans les entretiens et activités, certaines thématiques concernent davantage les femmes, comme les violences sexuelles, l’éducation des enfants, le mariage ou encore le port du voile. Dans d’autres pays européens, la prise en compte de la dimension genrée du désengagement semble plus forte. Cette thématique est, par exemple, développée dans le cadre du Radicalisation Awareness Network mis en place par la Commission européenne15.

Les professionnels de PAIRS avancent plusieurs cas de réinsertion réussie, pour des hommes comme pour des femmes. Ils restent néanmoins prudents dans leurs évaluations, moins en raison de la taqiya (« dissimulation »), si fréquemment mentionnée par les commentateurs, que du fait de la non-linéarité des parcours des participants. En outre, se pose la question de la fiabilité des outils permettant de mesurer les progrès ou les régressions des individus. Il existe, à l’échelle internationale, des outils d’analyse du risque lié à la radicalisation. Ils sont toutefois peu utilisés en France, et certains éducateurs, psychologues ou médiateurs du fait religieux n’hésitent pas à les critiquer ouvertement. Par ailleurs, au niveau européen, un débat est en cours sur la nécessité de mieux prendre en compte le genre dans les outils d’analyse du risque16.

Le sujet des femmes impliquées dans le djihadisme conduit à poser des questions fondamentales sur la nature de la menace, la manière d’évaluer les risques et la façon de protéger une société démocratique. En effet, le critère de la violence n’est peut-être pas le meilleur – et certainement pas le seul – à prendre en compte pour mesurer le rôle de la gent féminine dans le djihadisme. Certes, il existe des combattantes, mais elles sont minoritaires, car la doctrine de cette mouvance attribue avant tout aux femmes un rôle d’épouse et de mère.

Daech n’est pas seulement une organisation terroriste : c’est aussi et avant tout un projet politico-religieux qui, dans l’esprit de ses concepteurs, est censé « perdurer et s’étendre » (baqiya wa tattamadad)17, même s’il doit temporairement endurer des phases de recul. Dans cette optique de long terme, les femmes sont chargées de procréer et de transmettre à leur progéniture les valeurs et préceptes du groupe.

En matière de politique publique, ce constat pourrait conduire à réhabiliter le concept de « déradicalisation ». Ce dernier a été critiqué depuis plusieurs années pour différentes raisons : débat sur la liberté de pensée, difficulté à apprécier les résultats, dérive de certains programmes, etc. Il a été progressivement remplacé par d’autres notions, comme celles de désengagement, de réinsertion ou de réaffiliation sociale. Ces notions ont pour point commun d’être plus facilement vérifiables, car elles ont davantage trait au comportement qu’à la sphère cognitive. Pourtant, il est illusoire de lutter efficacement contre un projet totalitaire comme celui porté par Daech en faisant l’économie d’une confrontation idéologique. Une telle confrontation n’est pas simple, mais elle est nécessaire – au risque de voir les affres du djihadisme resurgir d’ici quelque temps.

Par Marc Hecker et Sofia Koller

Leave feedback about this