Dans une société démocratique, où le pacte social et républicain repose sur le respect de la loi et la primauté du droit, le recours à la violence comme moyen d’expression politique ne peut être toléré. Par essence attentatoire aux droits et libertés, ce recours à la violence sape le fonctionnement de nos institutions et notre vie en commun.

Attaquer des forces de l’ordre pour mettre à bas un projet d’infrastructure légal, voire démocratiquement décidé, agresser, voire tuer, des personnes en raison de leur identité au nom de la protection d’une prétendue race, détruire des biens symbolisant ce que l’on conteste, autant d’actions qui privilégient la violence au débat et à l’espace d’expression politique démocratique, autant d’actions que l’on peut, hélas, constater trop fréquemment.

Dans ce contexte, la commission des Lois de l’Assemblée a jugé pertinent de créer la présente mission d’information, afin de se pencher sur l’activisme violent. Ainsi, la notion d’activisme est ici entendue comme un mode d’expression politique et social radical privilégiant l’action directe et revêtant une forme de dogmatisme ; elle s’écarte du militantisme, qui vise l’engagement collectif général.

L’activisme violent désigne le fait d’utiliser la violence comme registre d’action et moyen d’expression en vue d’établir politiquement la prééminence de son point de vue ou pour faire valoir ses revendications, en dehors du cadre légal et républicain, et donc en dehors des institutions existantes. Exercé contre les personnes mais aussi les biens, l’activisme violent revêt ainsi une forme de marginalité non seulement politique mais aussi sociale, car la majorité de la population condamne le recours à la violence pour défendre des intérêts. Cette forme de marginalité s’étend aussi au domaine numérique : l’écrasante majorité des personnes qui participent au débat politique et social n’ont heureusement pas recours à la violence.

L’activisme violent justifie ainsi son action par la supériorité de la légitimité de la cause que l’on entend défendre sur celle de la loi, sur celle du droit et des institutions démocratiques. Il est d’autant plus délétère que les normes ainsi méconnues sont rarement celles dénoncées par les activistes violents, mais des normes générales permettant l’existence en société, et qui sont ignorées dans le cadre d’actions sans rapport avec leur objet.

Ce n’est donc pas tant le rejet d’une norme donnée, jugée injuste qui motive l’activisme violent, mais la primauté revendiquée des idées sur ce qui organise la société. À cet égard, l’activisme violent est une forme de séparatisme, par le rejet de la loi de la République et la conviction que la position défendue est juste et, de ce seul fait, justifierait tout ; c’est une forme de séparatisme par le refus d’agir dans le cadre d’expression offert par les institutions existantes, au mieux ignorées, souvent rejetées à travers une défiance qui, malheureusement, semble aller en grandissant.

Une violence survisible : chaînes d’information en continu et réseaux sociaux

L’analyse du phénomène de l’activisme violent aujourd’hui ne peut s’affranchir de quelques considérations sur le rôle des médias et des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas sans effet sur l’activisme violent et interviennent dans son développement et son expression de plusieurs façons. En amont de l’activisme violent, ils permettent la mise en réseau de tout un chacun avec des milliers, voire des millions de personnes. Ils favorisent ainsi, d’un point de vue logistique, le recrutement de nouveaux militants et l’apprentissage des techniques de l’activisme.

Le canal Telegram de discussions « FR DETER » illustre bien le rôle des réseaux sociaux dans l’agrégation d’individus partageant la même vision du monde, facilitant leur communication et permettant, le cas échéant, la préparation de passages à l’acte. Décliné en sous-groupes départementaux, il était composé de milliers d’individus appartenant à des mouvances décrites comme « identitaires » « nationalistes » ou encore d’extrême-droite selon les sources. La discussion a été le cadre de menaces contre la communauté musulmane, des avocats, des élus ou encore des journalistes. Divers passages à l’acte étaient évoqués, sans s’être visiblement concrétisés. Les réseaux sociaux sont aussi propices à la création de « chocs moraux » théorisés par le sociologue James Jasper, via des images, des vidéos ou des témoignages, susceptibles de susciter l’engagement dans une cause. Internet constitue également une opportunité pour ceux qui prétendent faire de la « réinformation », via des blogs, des forums ou des comptes. À cet égard, auditionné par vos rapporteurs, le préfet Christian Gravel observait que le partage de thèses conspirationnistes, complotistes, ou de fausses informations peut être chez certains individus une première étape vers l’action violente.

Le modus operandi des manifestations et actions violentes est également profondément impacté par les réseaux sociaux, dans la mesure où ces derniers permettent aux manifestants d’échanger massivement et en temps réel sur les positions des forces de l’ordre et la façon dont une manifestation se déroule. Ils peuvent ainsi adapter leur situation et leur façon d’agir. Les manifestations deviennent ainsi moins lourdes, plus mobiles.

Les réseaux sociaux contribuent à rendre la violence plus visible et sont le canal privilégié de sa revendication par les groupes qui y ont recours. Toute personne peut désormais, via son téléphone et un réseau social, produire des images diffusées à large échelle et leur donner un sens et des justifications. M. Xavier Crettiez, politologue et chercheur, auditionné par vos rapporteurs, parlait ainsi de « manifestations de papier » se jouant dans les médias pour compenser le déficit du nombre. Il soulignait aussi les possibles effets concurrentiels entre groupes activistes, avec pour enjeu la production d’images toujours plus spectaculaires. En d’autres termes, par la visibilité qu’ils apportent à la violence, les réseaux sociaux peuvent contribuer à l’encourager.

– Enfin, ils favorisent les influences étrangères et le caractère international de certains mouvements, dans leur organisation comme dans leur idéologie. De façon plus conjoncturelle, il convient de relever l’effet de la pandémie de Covid-19 : les confinements successifs ont renforcé l’exposition des individus à des contenus susceptibles de créer une radicalisation (1) .

Il ne s’agit pas de faire le procès des réseaux sociaux : ils ne sont que des vecteurs de diffusion d’un contenu qui trouve ses origines dans le réel, et ne suppriment pas le rôle des sociabilités militantes traditionnelles. Ces constats sont même quelque peu paradoxaux, compte tenu des études montrant que toutes catégories confondues, les gens considèrent que les réseaux sociaux favorisent la diffusion de fausses informations (2). Néanmoins, un écart important apparaît entre la confiance accordée à un réseau par ses utilisateurs réguliers et la confiance en ce réseau par l’ensemble des répondants : tout en considérant que « les réseaux sociaux » ne sont pas fiables, les individus ont confiance dans ceux qu’ils utilisent. Les médias classiques n’échappent quant à eux pas toujours à la fascination pour l’image spectaculaire au détriment de l’analyse de fond. Mme Isabelle

Sommier, sociologue et chercheure, considère ainsi que l’information en continu encouragerait la violence : d’une part, les médias produisant de l’information en continu doivent sans cesse trouver de nouvelles images et ont intérêt à filmer la violence pour capter l’attention du public ; d’autre part, face au risque de banalisation des images, les groupes violents ont intérêt à une forme de surenchère pour continuer à attirer l’attention. Pour sa part, le politologue et chercheur M. Dominique Reynié va jusqu’à observer une certaine complaisance des médias traditionnels envers la violence.

Les ressorts de la violence : négociation, affirmation ou stratégie de terreur ?

Si visible soit-elle, la violence activiste ne répond pas à une stratégie unique. En fonction des groupes étudiés et des modes d’action, plusieurs usages de la violence peuvent être distingués, qui ne sont d’ailleurs pas exclusifs les uns des autres (1).

La violence comme mode de négociation semble le plus adapté à la description de l’activisme violent actuel. La violence sert ici à instaurer un rapport de force avec l’État. Les activistes cherchent à inscrire sur l’agenda politique des revendications peu visibles ou encore à peser sur une décision politique, comme c’est le cas pour les violences ayant eu pour catalyseur le projet d’aéroport de Notre- Dame-des-Landes. Leur stratégie d’influence s’adresse aux décideurs politiques mais aussi au grand public : on retrouve ici la notion de « choc moral », évoquée précédemment, comme catalyseur d’engagement collectif. Dans le cas des indépendantistes, il peut aussi s’agir de s’affirmer comme un acteur légitime par les acteurs établis.

Le deuxième aspect de la violence activiste est sa mise au service de la construction identitaire. Selon cette approche, la violence sert à unifier le groupe qui la pratique vis-à-vis de l’extérieur, voir à le définir en tant que tel, comme c’est le cas pour les Black blocs à la définition desquels elle est consubstantielle. Elle permet, enfin, une « construction victimaire du soi », face à la réponse des forces de l’ordre. Elle peut aussi servir de faits d’armes à but concurrentiel entre groupuscules comme c’est le cas à Lyon dans les milieux d’ultra-droite.

Enfin, la violence peut répondre à une stratégie de « terrorisation » de la société, en visant prioritairement des cibles civiles afin de faire plier l’État ou de manifester son rejet absolu de la société visée. Ce ressort ne concerne, de fait, actuellement que les djihadistes. Même la pratique des mouvements séparatistes, si elle a pu aussi être qualifiée de terroriste, ne s’inscrit pas, du moins en France, dans cette stratégie, puisque leur violence est généralement orientée vers des biens matériels ou des représentants de l’État (forces de l’ordre, magistrats).

LA DÉFIANCE À L’ÉGARD DES INSTITUTIONS ET L’ABSENCE DE PROJET COMMUN

Les attaques contre les élus prennent plusieurs formes : dégradations de permanences parlementaires, menaces de l’élu ou des membres de sa famille – sur les réseaux sociaux, par courrier ou directement –, voire agressions physiques ou attaques contre le domicile.

Si, en France, les violences contre les élus n’ont pas entraîné de décès, tel n’est hélas pas le cas à l’étranger, comme en témoignent le meurtre de la députée britannique Jo Cox en 2016 avant le référendum sur le Brexit, ou celui du président du district de Cassel Walter Lübcke en 2019, tué par un militant d’ultra-droite.

– les menaces ou outrages à l’encontre d’élus et de membres du Gouvernement en marge du même mouvement, ayant conduit à l’enregistrement de 33 plaintes (1) ;

– les attaques dont plusieurs maires ont été victimes à l’occasion des émeutes ayant suivi le décès du jeune Nahel, telles que celle à la voiture-bélier du domicile de Vincent Jeanbrun, maire de L’Haÿ-les-Roses, les agressions contre Stéphanie Von Euw, maire de Pontoise, ou Bernard Jamet, maire de Sannois, ou encore l’incendie du véhicule du maire de Saint-Pierre-des-Corps, Emmanuel François (2) ;

– l’incendie du domicile de Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-Les- Pins, le 22 mars 2023, faisant suite à des menaces émanant de militants de l’ultradroite qui contestaient une décision relative à l’installation d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile ;

– et, plus récemment, l’agression de René Revol, maire de Grabels, le 23 septembre 2023, là aussi après l’envoi de menaces contre l’élu. Si les élus, les maires en particulier, sont parfois pris pour cibles en raison de l’autorité publique qu’ils incarnent, certains événements relèvent d’une contestation politique des décisions prises par les élus : la contestation sort du cadre démocratique traditionnel et des joutes politiques, pour embrasser la violence.

« Voter ne sert à rien » : l’inutilité perçue des institutions alimente le recours à la violence comme moyen d’action politique

Parallèlement à la violence contre les élus, est constatée une défiance accrue contre les institutions – la seconde pouvant nourrir la première – et une moindre participation électorale.

Le déclin de la participation électorale et l’essor de l’abstention systématique Depuis 2007, les chiffres de la participation aux élections présidentielles et législatives sont en baisse, comme en témoignent les chiffres figurant dans les deux tableaux suivants.

Si les ressorts de l’abstention sont nombreux et ont fait l’objet d’études fouillées, la tendance récente semble établir un accroissement du sentiment de l’inutilité du vote, mais aussi une remise en cause des résultats électoraux.

La perception d’une impuissance des institutions et de l’absence de cadre d’expression nourrit l’abstention

Certains perçoivent une forme d’impuissance des institutions pour traiter les sujets importants pour la société, ou pour répondre à leurs revendications – ce qui, au demeurant, est inévitable lorsque les revendications formulées peuvent être totalement opposées.

En tout état de cause, l’idée que la classe politique et les pouvoirs publics ne feront rien, ou ne pourront rien faire, alimente un désenchantement à l’égard des institutions. Un autre facteur à prendre en compte réside dans la perception d’une absence de cadre d’expression satisfaisant : les personnes ont le sentiment qu’elles ne peuvent faire valoir leur point de vue, qu’elles ne seront pas bien représentées dans les assemblées délibérantes ou au Parlement. Dès lors, le vote ne leur apparaît plus décisif.

Une telle lecture nourrit l’abstention ou les votes protestataires, et fait à terme le jeu des formations populistes et extrêmes. Par ailleurs, ne pas voter empêche par définition d’avoir des résultats susceptibles de satisfaire les abstentionnistes, alimentant d’autant plus leur défiance à l’égard des institutions et la perception que leur position est bien fondée.

Aujourd’hui, la perception générale est plutôt celle d’une société bloquée, et d’un pessimisme global sur l’avenir commun : l’étude « Fractures françaises » met en évidence une nostalgie à l’égard du passé (73 % des Français jugent que « c’était mieux avant », contre 69 % en 2022) et l’absence de perspectives heureuses : 44 % seulement jugent que l’avenir « est plein d’opportunités et de nouvelles possibilités », proportion par ailleurs en baisse (1).

Cette apparente absence de communauté de destin est aussi nourrie par la montée d’un sur-individualisme qui dénoue les solidarités et les structures communes, et qui peut aboutir à ce que la volonté, les idées et les convictions de l’individu priment l’intérêt général et les normes sociales collectives, au premier rang desquelles la loi.

Dès lors, il n’est guère surprenant de voir des personnes s’affranchir des lois pour faire valoir leurs idéaux. Relevons d’ailleurs que si le recours à la violence pour défendre ses intérêts est largement condamné par la population (77 % des Français) et si les violences liées à la situation politique sont majoritairement condamnées, une part relativement importante de la population les juge certes injustifiées, mais compréhensibles.

Le droit utilisé

Les outils juridiques dont dispose l’État pour lutter contre l’activisme violent – dissolution d’une association, interdiction d’une manifestation, retrait de subventions – sont souvent perçus, lorsqu’ils sont utilisés, comme des signes d’oppression, face auxquelles les activistes invoquent leur propre liberté d’expression, de réunion et de manifestation.

Ainsi, en réponse au projet de dissolution de leur association de fait, les Soulèvements de la Terre dénoncent dans leur tribune le choix de « couper sournoisement les vivres » aux associations, des « mystérieuses listes noires qui circulent de service en service » et de « vieilles ficelles » (1). En mai 2023, à la suite de la suspension de l’arrêté d’interdiction de sa manifestation en hommage à Jeanne d’Arc, l’Action française se félicitait quant à elle que le juge ait rejeté les « arguments fallacieux » du préfet et « que les libertés de se réunir et de s’exprimer soient encore un droit. »

Quand l’activisme violent porte atteinte aux droits et libertés

Or, si les activistes violents revendiquent de faire simplement usage des droits et libertés que sont la liberté de manifestation ou la liberté d’expression, leurs agissements peuvent être à l’origine d’une remise en cause des droits et libertés constitutionnels des personnes visées ou même de l’ensemble des citoyens.

Le caractère assumé des infractions, y compris devant les tribunaux, est une composante essentielle de la désobéissance civile, qui y voit un moyen d’attirer l’attention du public sur la cause défendue. Pourtant, aujourd’hui, une partie des activistes fait du refus d’identification une partie intégrante de sa stratégie.

Plusieurs personnes auditionnées ont ainsi évoqué la difficulté à interpeller ou à identifier les auteurs d’infractions : cachés derrière des masques, des vêtements noirs, ou encore fondus dans la foule, les activistes sont parfois peu disposés à être interpellés (2). Une fois la phase judiciaire entamée, ils ont tendance à contester devant les tribunaux la matérialité des faits qui lui est reprochée, pratique opposée à celle des anciens faucheurs d’OGM par exemple. Cette évolution pourrait être due au rôle des médias et des réseaux sociaux, qui offrent une visibilité et une résonance suffisante aux causes défendues.

L’infiltration de causes environnementales par des activistes violents, voir l’utilisation de ces causes comme prétexte à des actions de violences et de destructions comme ce fut le cas à Sainte-Soline (3), rend difficile la distinction entre acteurs sincères de la désobéissance civile et activistes violents déterminés.

Par ailleurs, les atteintes aux biens sont toujours susceptibles d’entraîner des atteintes aux personnes. Au cours de son audition, M. Alexandre Touzet, représentant l’Association des maires de France (4) évoquait ainsi le « risque d’un continuum » :

– les blocages de routes peuvent créer des dommages collatéraux (personnes en situation d’urgence médicale retardées dans leur trajet vers les urgences) ;

– les dégradations de biens ou de bâtiments peuvent causer des affrontements physiques entre le propriétaire et les auteurs de l’infraction ;

– une action tournée contre des biens peut avoir des conséquences non maîtrisées : à titre d’exemple, le 22 mars 2023, le domicile du maire de Saint- Brévin-les-Pins a été visé par un incendie, alors que l’élu dormait chez lui avec son épouse ; en juillet, le domicile du maire de l’Hay-les-Roses a été visé par une voiture bélier, qui a déclenché un incendie.

Sainte-Soline : un déchaînement d’activisme violent prémédité, instrumentalisant les manifestants pacifiques

Entre les 24 et 26 mars 2023, à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), s’est tenu un rassemblement réunissant entre 6 000 et 8 000 personnes, à l’appel notamment des Soulèvements de la Terre, de la Confédération paysanne et du collectif Bassines Non Merci, contre le projet de « méga-bassine » dans cette zone.

La manifestation a été interdite par la préfecture des Deux-Sèvres le 17 mars 2023, après que l’intention d’interdiction avait été communiquée dès le 10 mars. Par ailleurs, entre le 17 et le 22 mars 2023, huit arrêtés ont été pris visant à limiter les risques pour les personnes et les biens, interdisant notamment le transport d’armes, le survol de la zone ou encore la circulation d’engins agricoles.

Le 25 mars 2023, principal jour du rassemblement, plusieurs cortèges se sont élancés avant que certains de leurs membres – environ un millier de personnes – ne se livrent à un déchaînement de violences contre les forces de l’ordre – au détriment des manifestants venus là pacifiquement, et de la cause qu’ils entendaient défendre.

D’après les informations recueillies par vos rapporteurs, ces événements dénotent un degré de préparation et de préméditation évident : des armes, y compris par destination, étaient nombreuses à être utilisées et certaines se trouvaient déjà là avant le rassemblement – vraisemblablement dissimulées dans la perspective du 25 mars –, malgré les importants contrôles réalisés la semaine précédente – 24 000 contrôles effectués, 18 placements en garde à vue et la saisie de nombreuses armes réelles ou par destination.

Les méthodes des activistes violents témoignent d’une organisation et d’une formation de type militaire : formation en tortue romaine pour attaquer les gendarmes, six tonnes de pierres ramassées à l’issue de la journée, en plus d’autres armes, équipements pour se protéger contre les lacrymogènes et les grenades destinées à la dispersion, vocabulaire militaire, etc.

Le rassemblement de Sainte-Soline, ainsi qu’il a été dit à votre rapporteur Éric Poulliat par des personnes entendues dans le cadre d’une audition consacrée à cet événement, avait comme but premier la violence ; la dimension pacifique et familiale du rassemblement n’est venue qu’après, avec une communication ad hoc, pour attirer des personnes servant de couverture aux activistes.

Les outils pénaux et administratifs contre les activismes violents

Les outils permettant de lutter contre les activismes violents, qu’il s’agisse d’individus ou de groupes, peuvent être répartis en trois catégories :

– les infractions directement liées aux manifestations et rassemblements ;

– les infractions pénales générales qui peuvent être constatées dans le cadre particulier des activismes violents ;

– au-delà des qualifications pénales, la dissolution des groupes d’activistes violents.

L’obligation déclarative, nécessaire encadrement des manifestations

En ce qu’elles participent indéniablement de la liberté d’expression et de la vitalité démocratique de la société, mais qu’elles peuvent porter atteinte à d’autres libertés – dont celle d’aller et venir – et, dans certains cas, à l’ordre public, les manifestations, cortèges et rassemblements sur la voie publique sont soumis à une obligation de déclaration préalable, en application de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Cette déclaration, qui mentionne l’identité des organisateurs de la manifestation, son but, sa date et son heure ainsi que son parcours, permet à l’autorité administrative :

– de s’assurer de la licéité de l’objet de la manifestation et, plus généralement, de l’absence de risque de troubles à l’ordre public qu’elle pourrait induire ;

– d’organiser la sécurisation de la manifestation, de ses participants et des riverains du parcours, en mettant en place, le cas échéant, un système de sécurité mobilisant les forces de l’ordre, et en garantissant des échanges entre organisateurs et autorité administrative.

L’autorité administrative peut interdire la manifestation si elle estime qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, sur le fondement de l’article L. 211-4 du CSI. Tout manquement à cette obligation déclarative constitue un délit prévu à l’article 431-9 du code pénal et passible, pour les organisateurs de la manifestation, de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, que ce manquement consiste :

– en l’absence totale de déclaration ;

– en l’organisation de la manifestation malgré l’interdiction de cette dernière ;

– ou en une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation.

Les dispositifs concernant les participants aux manifestations

Ainsi qu’il vient d’être vu, les organisateurs qui méconnaissent leurs obligations déclaratives se mettent, de ce fait, en infraction avec la loi pénale. La situation des participants à la manifestation, elle, est en revanche différente.

La sanction des comportements de nature dangereuse ou susceptibles de troubler l’ordre public. Au-delà de la question tenant au principe même de la participation, les modalités selon lesquelles une personne participe à une manifestation, indépendamment de la commission d’éventuelles violences, peuvent être sanctionnées en raison de leur dangerosité intrinsèque ou du risque de trouble à l’ordre public dont elles sont porteuses.

Ainsi en va-t-il de la participation à une manifestation en étant porteur d’une arme, indépendamment du caractère licite ou non de la manifestation. Il s’agit d’un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ainsi que le prévoit l’article 431-10 du code pénal.

Est également sanctionnée la dissimulation volontaire du visage sans motif légitime au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent de l’être. Cette infraction est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 431-9-1 du même code).

Les « infractions obstacles » propres aux rassemblements sur la voie publique

Plusieurs « infractions obstacles » spécifiques aux manifestations et rassemblements sur la voie publique sont prévues par le droit, afin d’empêcher la survenance de dommages – outre les mesures directement liées à l’existence d’une déclaration préalable vues précédemment.

- La participation délictueuse à un attroupement

Défini à l’article 431-3 du code pénal, l’attroupement est un « rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». Il se distingue ainsi de notions en apparence voisines telles que la manifestation ou le rassemblement, par le risque de trouble qu’il porte intrinsèquement. La force publique peut, en application du même article, disperser un attroupement après deux sommations (1).

Toute personne qui, malgré les sommations, continue volontairement de participer à un attroupement commet un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en application de l’article 431-4 du code pénal.

Des circonstances aggravantes sont par ailleurs prévues :

– si la personne dissimule volontairement son visage, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (second alinéa du même article 431-4) ;

– si elle est porteuse d’une arme, les peines sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 431-5, alinéa 2) (2) ;

– les mêmes peines sont encourues si la personne est armée et dissimule son visage (troisième alinéa du même article).

Les peines prévues en cas de port d’arme ou de dissimulation volontaire du visage au cours d’un attroupement sont ainsi plus lourdes que celles applicables aux participants d’une manifestation – ce qui est logique eu égard au fait que l’attroupement, par définition, est susceptible de troubler l’ordre public et a vocation à être dispersé.

- La provocation à un attroupement armé

- Le délit d’association de malfaiteurs

- La participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations

Activisme violent et terrorisme : une qualification délicate

Certaines auditions conduites par vos rapporteurs ont souligné que certaines actions entreprises par des groupes activistes violents, sans relever strictement de la qualification de terrorisme, semblent pourtant s’écarter des infractions de droit commun.

Rappelons que, d’un point de vue pénal, la qualification de terrorisme suppose la commission d’une infraction « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur », ainsi que le prévoit l’article 421-1 du code pénal.

Dès lors, si ces dispositions n’exigent pas de finalité terroriste et ne prévoient pas de seuil de gravité des infractions commises, elles doivent toutefois avoir pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, position rappelée en 2017 par la Cour de cassation dans le cadre d’une affaire portant sur des sabotages de lignes ferroviaires à grande vitesse – la qualification terroriste ayant été écartée (1).

Le phénomène d’activisme violent relève donc, dans la grande majorité des cas, d’infractions de droit commun – pouvant cibler spécifiquement des comportements d’activistes violents, comme la participation à un groupement pour commettre des violences – et, le cas échéant, être assorties de la circonstance aggravante de la bande organisée. La qualification terroriste n’est retenue que de manière résiduelle, à la suite d’une analyse fine et in concreto reposant sur plusieurs facteurs.

Notons toutefois que même l’absence de qualification terroriste ne prive pas les enquêteurs de moyens : les infractions commises en bande organisée permettent la mise en oeuvre d’importantes techniques spéciales d’enquête – parmi lesquelles les perquisitions nocturnes, la géolocalisation, l’interception de communications, l’infiltration, etc.

Les motifs de dissolution : préserver l’ordre public

La dissolution des associations et groupements est prévue à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui a remplacé en 2012 les dispositions de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées. Résultant d’un décret en Conseil des ministres, elle concerne les associations ou les groupements de fait répondant à au moins l’une des sept hypothèses de dissolution mentionnées à cet article, à savoir :

– la provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents contre les personnes et les biens (1° de l’article L. 212-1 du CSI) ;

– le fait de présenter le caractère de groupes de combat ou de milices privées

– un groupe de combat, aux termes de l’article 431-13 du code pénal, est un groupement de personnes, hors des cas prévus par la loi, détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public (2°) ;

– avoir un objet ou une action tendant à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement (3°) ;

– exercer une activité tendant à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine – hypothèse qui s’inscrit dans le cadre de la Seconde guerre mondiale (4°) ;

– rassembler des individus condamnés pour collaboration avec l’ennemi – là aussi, cette hypothèse s’inscrit dans le cadre des suites de la Seconde guerre mondiale – ou exalter cette collaboration (5°) ;

– la provocation ou la contribution à des agissements discriminatoires, haineux ou violents envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur identité, réelle ou supposée (1), ainsi que la propagation d’idées ou de théories qui tendent à justifier ou encourager cette discrimination, haine ou violence (6°) ;

– le fait de se livrer, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme, en France ou à l’étranger (7°).

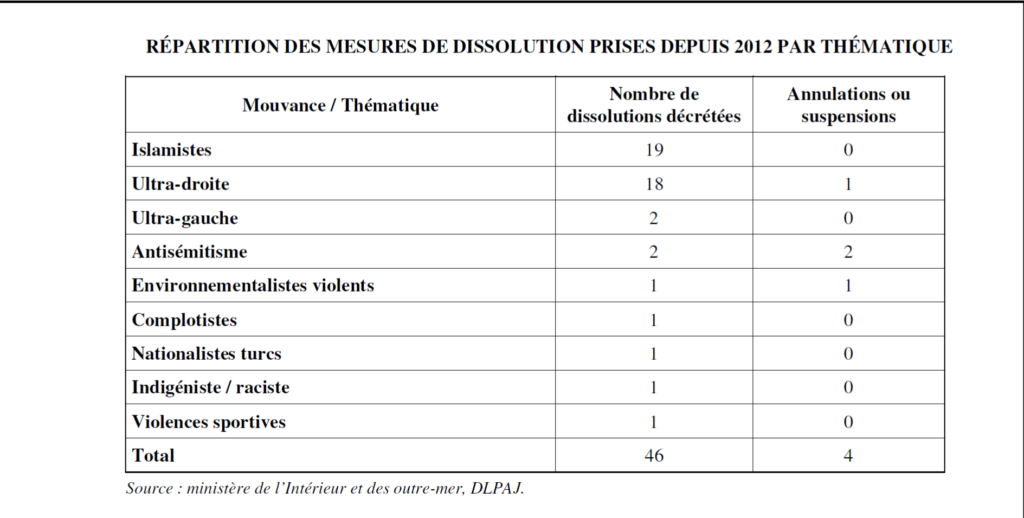

Enfin, s’agissant des motifs des dissolutions – étant précisé qu’une dissolution peut reposer sur plusieurs motifs –, en dehors de la mouvance islamiste (3), l’administration a fondé ses décisions :

– seize fois pour provocation à des manifestations armées ou des agissements violents contre les personnes ou les biens (dix fois concernant l’ultra-droite, deux fois concernant l’ultra-gauche et une fois pour chacune des autres mouvances mentionnées, hors antisémitisme et violences sportives – et hors islamistes, qui sont hors du champ de l’étude) ;

– quatre fois au titre des groupes de combat, chaque fois pour la mouvance d’ultra-droite ;

– une fois au titre d’actions tendant à attenter à la forme républicaine du Gouvernement, concernant l’ultra-droite ;

– quatre fois pour exaltation de la collaboration, là aussi chaque fois pour la mouvance d’ultra-droite ;

– vingt-quatre fois pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence (dix-huit fois concernant l’ultra-droite, deux fois pour la mouvance antisémite, une fois pour la mouvance ultra-nationaliste turque, une fois pour la mouvance indigéniste raciste, une fois pour la mouvance complotiste et une fois au titre de violences sportives) ;

– enfin, quatre fois pour provocation à des actes de terrorisme (deux fois pour la mouvance antisémite, une fois pour la mouvance indigéniste raciste et une fois pour la mouvance complotiste).

Le tableau suivant dresse le détail de l’ensemble des mesures de dissolution intervenues depuis 2012, hors mouvance islamiste, en précisant, outre le nom de la structure ciblée, sa nature, la mouvance ou la thématique dont elle relève, les fondements de la mesure, et enfin, le cas échéant, l’état contentieux.

L’éducation médiatique et numérique : prévenir la radicalisation et la diffusion des violences

Les « nouveaux médias » que constituent les réseaux sociaux et les forums sont, aujourd’hui, la première porte d’accès à la culture politique et civique et à l’information, en particulier chez les jeunes. Ces plateformes présentent en termes d’information un double défi dans un contexte de défiance vis-à-vis des journalistes :

– ils sont propices à la circulation de fausses nouvelles, de propos complotistes, mais aussi de contenus illicites, notamment haineux, qui nourrissent la radicalisation violente ;

– ils diluent l’information sourcée et traitée émanant de vrais journalistes dans un océan d’informations à la fiabilité toute relative.

Vos rapporteurs font leur le constat de Mme Nathalie Sonnac (1) de la nécessité de sanctuariser et renforcer le lien entre médias et écoles et de promouvoir l’acquisition d’une triple culture, médiatique, informationnelle et sociale et civique. Cette triple culture permettra à terme aux jeunes citoyens de distinguer entre vraie information et fausse information, contre-information idéologique – « réinformation », comme l’appelle l’ultra-droite. Ces éléments s’inscrivent aussi dans les projets du Gouvernement pour la jeunesse : dans le cadre du Conseil national de la refondation déjà évoqué, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé une refonte des cours d’éducation morale et civique pour accroître la part de l’éducation aux médias.

SOURCE : Commission des Lois de l’Assemblée Nationale de France