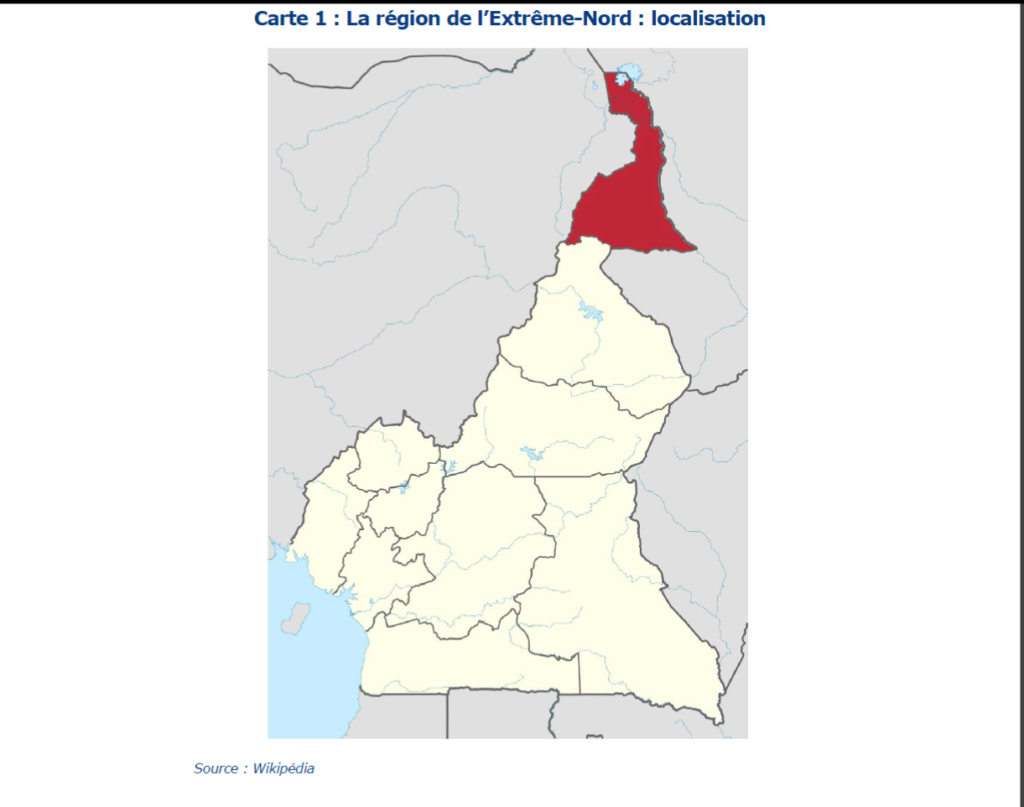

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur la criminalité et les conflits qui prend pour exemple la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Cette région est secouée depuis 2013 par le conflit dû à Boko Haram dont l’origine et l’épicentre sont le nord-est du Nigeria (l’État de Borno) et qui s’étend à quatre pays (Nigeria, Cameroun, Tchad et Niger).

Créée en 1983, cette région frontalière avec le Nigeria et le Tchad est historiquement un carrefour de peuples et une zone d’échanges intenses sur les routes commerciales du bassin du lac Tchad. De ce fait, cette région était confrontée à des défis sécuritaires importants issus de la configuration spécifique de cet espace : inadéquation entre l’évolution de la démographie et des ressources naturelles, intensification des échanges transfrontaliers, périphérie faiblement développée par rapport aux autres régions du Cameroun, etc. Cet espace de trafics et de banditisme1 est aussi devenu un des espaces du djihadisme avec l’infiltration de Boko Haram dans la région. La confrontation avec les forces de sécurité camerounaises dure déjà depuis presque dix ans et ses impacts sur l’environnement sécuritaire de l’Extrême- Nord sont visibles, importants mais négligés.

Cette note vise à identifier et analyser ses impacts en montrant comment les interactions complexes entre le mouvement de Boko Haram et le milieu local de la criminalité organisée ont créé une véritable nébuleuse criminelle et occultent les autres problèmes sécuritaires qui s’approfondissent en silence dans cette région. Cette étude est basée sur une recherche de terrain menée depuis quatre années dans l’Extrême-Nord dans le cadre de la préparation d’un doctorat et à partir de sources militaires, douanières, policières et de témoignages des victimes.

Les problèmes de sécurité dans la région de l’Extrême- Nord avant l’avènement de Boko Haram

Avant que le conflit de Boko Haram ne l’atteigne en 2013, l’Extrême-Nord était déjà confronté à plusieurs défis sécuritaires : banditisme rural, trafics en tous genres et conflits intercommunautaires.

Vols de bétail et prises d’otages : du banditisme primitif au banditisme militarisé et transfrontalier

Dans les sociétés rurales du bassin du lac Tchad, il était de tradition pour les chefferies et des communautés d’organiser des campagnes de razzia pour compenser les mauvaises récoltes. Ces pratiques ont inspiré beaucoup d’adolescents en quête de moyens de survie dans un environnement difficile et alimenté le banditisme rural qui a explosé avec les coupeurs de route appelés localement zaraguinas. À la charnière des XXe et XXIe siècles, cette activité criminelle menée par des bandes organisées s’est professionnalisée et a impliqué des personnes de nationalités diverses qui opèrent aux frontières des États du bassin du lac Tchad. En effet, la circulation incontrôlée et illégale des armes dans le bassin du lac Tchad, facilitée par un environnement régional agité, a aidé à armer des bandits qui jadis opéraient avec des armes traditionnelles (surtout des armes blanches). Ce problème de sécurité régionale s’est transformé en changeant de cibles. Si l’existence des grands marchés à bétail à la lisière des pays du bassin tchadien a favorisé le vol de bétail, ce dernier s’est mué en prises d’otages à partir du début des années 2000. Cette « nouvelle modalité de banditisme transfrontalier » est devenue la principale préoccupation sécuritaire au septentrion camerounais, où les rançons étaient estimées à 5 milliards de francs CFA (FCFA) en 2007. Face à la crise sécuritaire des coupeurs de route, les autorités camerounaises ont pris des mesures spécifiques pour lutter contre les embuscades sur les routes à partir de 1990. Le déploiement d’unités spéciales (le Groupement polyvalent d’intervention de la Gendarmerie nationale et du Bataillon léger d’intervention devenu le BIR plus tard) a permis d’assainir l’environnement sécuritaire de l’Extrême-Nord.

Un espace de trafics

La région de l’Extrême-Nord est traversée par plusieurs flux économiques illicites qui ont une dimension régionale, voire continentale pour certains d’entre eux, et dont la connaissance est nécessairement fragmentaire. La vente de restes humains à des fins occultes en fait partie. On note une recrudescence des cas de profanation des tombes ou encore d’assassinats de femmes et enfants avec disparition des organes génitaux, des yeux ou même de la tête. Dissimulés sous des appellations diverses (« mercure rouge », « bois blanc »), les ossements humains sont vendus à des prix qui se chiffrent en millions de FCFA dans la sous-région.

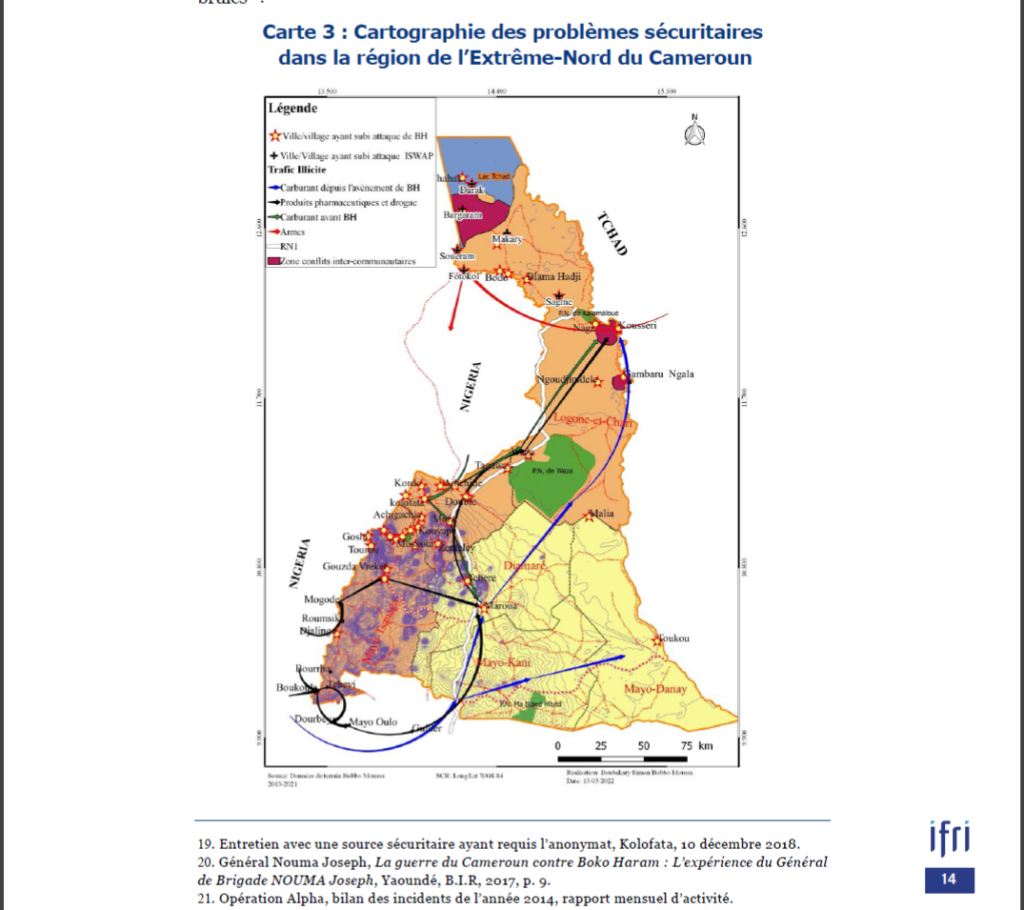

De l’avis du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)8, le bassin du lac Tchad est l’un des endroits au monde où il est le plus facile de s’acheter une arme. Selon certaines sources sécuritaires camerounaises, des armes utilisées par le Mouvement pour l’émancipation du Delta du Niger (MEND) et ses groupes alliés sont arrivées au Nigeria via l’axe Tchad-Cameroun, grâce à un réseau bien organisé de commerce illégal de carburant contre armes. Des camions-citernes ont quitté la côte nigériane chargés d’essence à destination du Nord Cameroun, du Tchad et du Niger et sont repartis chargés d’armes achetées dans les marchés noirs de ces pays.

De plus, la contrebande de faux produits pharmaceutiques dont les retombées financières globales se chiffrent en milliards de dollars chaque année selon l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) est un autre trafic en expansion dans cette région. En effet, principale porte d’entrée de faux médicaments en Afrique, le Nigeria assure l’essentiel du commerce de ces produits dans le bassin tchadien selon l’Organisation mondiale de la santé. Le tramadol, antalgique de la famille des opiacés, fait partie des produits les plus prisés dans ce commerce illicite et sert de drogue à plusieurs organisations criminelles et de « remontant » à de milliers de travailleurs dans différents secteurs d’activité à l’Extrême- Nord.

Il est particulièrement difficile de connaître l’étendue du trafic de drogue dans cet espace. Néanmoins, selon des informations recueillies auprès des services des douanes et de la police, de 2006 à 2013, entre 5 et 10 tonnes de cocaïne et des centaines de kilogrammes d’héroïne ont transité par la région de l’Extrême-Nord.

Tous les trafics mentionnés sont facilités par la position géostratégique de l’Extrême-Nord – qui se situe au carrefour d’importantes voies de communication entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria – et par la corruption chronique des services de contrôle aux frontières. À chaque contrôle le long de ces frontières, les transporteurs soudoient les agents. Aujourd’hui, cette pratique regrettable est devenue la règle.

Les conflits intercommunautaires liés au foncier utile

La région de l’Extrême-Nord et en particulier les départements du Mayo- Tsanaga, du Mayo-Kani et du Logone et Chari ont été le théâtre d’une série d’affrontements intercommunautaires depuis le début des années 1990. En effet, la recrudescence de l’insécurité rurale a contribué à armer progressivement les ethnies dans un espace où l’accès au foncier utile est devenu très problématique.

En effet, le foncier est au coeur des enjeux sahéliens depuis la vague des sécheresses des années 1970-1980. Longtemps présenté comme un espace riche en ressources naturelles, le bassin tchadien est devenu un espace de violence, de tensions et de conflits ouverts entre les communautés du fait de la raréfaction progressive des ressources et du foncier utile. Les tensions entre groupes ethniques se sont intensifiées, notamment dans les zones humides à fort potentiel agricole, sur fond de densification démographique et de changement de types de propriétaires. Aujourd’hui, les grands éleveurs et grands concessionnaires sont des politiciens, des militaires, des hommes d’affaires ou des notables mettant en avant leur pouvoir et leur influence à l’occasion des conflits fonciers. Utilisant leur position sociale, cette nouvelle classe d’éleveurs et d’agriculteurs n’hésite pas à armer leurs représentants respectifs, exacerbant les tensions et menaçant la paix sociale dans l’Extrême-Nord.

Avènement de Boko Haram au Nigeria et sa contagion au Cameroun

Mouvement socioreligieux né au début des années 2000 au Nigeria, Boko Haram est entré dans la clandestinité et la violence à partir de 2009. L’affrontement entre l’État fédéral du Nigeria et ce mouvement a fini par s’étendre à l’Extrême-Nord du Cameroun. La région de l’Extrême-Nord du Cameroun ne pouvait échapper à la contagion de l’insurrection djihadiste de Boko Haram. Sur le plan géographique, l’Extrême-Nord est voisin de l’État nigérian de Borno, le lieu de naissance de Boko Haram. C’est une région qui partage avec les populations du nord-est du Nigeria des traits culturels (la langue, la religion) et des activités économiques (commerce des produits de première nécessité, élevage, agriculture, etc.). C’est en outre l’une des régions les plus pauvres du Cameroun, celle où le taux de scolarisation est le plus faible (20,53 %) et le taux de fécondité le plus élevé (5,9 enfants par femme). La combinaison d’une faible intégration nationale de l’Extrême-Nord à la négligence historique des zones frontières par l’État a fait de cette région un espace très perméable aux activités criminelles. Ainsi, Boko Haram a su exploiter ces vulnérabilités pour faire de l’Extrême-Nord une base logistique, une zone de repli, un vivier de recrutements et un grenier de ravitaillement.

Les premières actions offensives du mouvement dans l’Extrême-Nord ont débuté en 2013. Depuis lors, les actions de Boko Haram en territoire camerounais ont connu trois phases. La première phase (mai 2013 à juin 2015) fut marquée par des enlèvements ciblés et l’expansion territoriale. Pendant cette période, qui fut la plus offensive au Cameroun, le mouvement a attaqué les positions des forces camerounaises et les localités stratégiques par où transitait sa logistique.

Parmi ces attaques, les plus marquantes ont eu lieu le 19 février 2013 avec l’enlèvement de la famille Moulin Fournier à Waza et les 14 novembre 2013 et 5 avril 2014, avec le kidnapping des prêtres catholiques19. Par ailleurs, les attaques simultanées du 27 juillet 2014 à Kolofata et à Dabanga ont constitué un tournant stratégique décisif. En une matinée, des combattants de Boko Haram ont fait deux incursions simultanées et spectaculaires sur le territoire national en visant, à Kolofata, le vice-Premier ministre Amadou Ali. Ce dernier était annoncé dans son village pour les festivités de la fête de Ramadan. Plusieurs proches de cette haute personnalité ont été tués et certains, comme son épouse et le sultan-maire de cette commune, ont été enlevés. À Dabanga, l’incursion de Boko Haram s’est soldée par 10 civils tués, deux camions transportant du coton appartenant à la société SODECOTON incendiés, des magasins et hangars brûlés.

La deuxième phase (de juin 2015 à avril 2016) a été caractérisée par des méthodes de combat hybrides et asymétriques. Repoussé par les efforts des armées du Cameroun, du Nigeria, du Tchad et du Niger, Boko Haram a essuyé de lourdes pertes et des revers importants qui l’ont privé de certains territoires qu’il contrôlait et de la possibilité de mener des attaques coordonnées et conventionnelles comme c’était le cas à ses débuts. Le mouvement a alors opté pour des méthodes de combat asymétriques (attentats-suicides, massacres des populations, utilisation d’engins explosifs improvisés). La ville de Maroua, capitale régionale de l’Extrême-Nord, a ainsi fait objet d’attaques-suicides le 22 et le 25 juillet 2015. Par ailleurs, durant la période considérée, Boko Haram a organisé des attaques de basse intensité, impliquant quelques dizaines de combattants à moto contrairement à ses premières attaques qui mobilisaient des centaines de combattants équipés de véhicules blindés et de mortiers.

Enfin, la troisième phase (de 2016 à aujourd’hui) se caractérise par des actes de nuisance isolés. En effet, considérablement affaibli, Boko Haram n’arrive plus à mener des attaques coordonnées de grande envergure et se contente d’incursions sporadiques dans des villages et des attaques ciblées sur des civils, généralement pour des règlements de compte, notamment dans les zones de Tourou, Mozogo, Moskota, Ndaoussaf, Zeleved, Fotokol, Bonderi, etc. En outre, à partir de 2016, Boko Haram s’est divisé en deux factions rivales. La plus radicale, dirigée par Shekau jusqu’à sa disparition en mai 202123 et maintenant par Bakura Modu, opère au sud de l’Extrême- Nord et l’autre plus modérée, conduite par Abou Mossab Al-Barnaoui (État islamique en Afrique de l’Ouest, ISWAP), opère au nord, principalement dans la zone du lac Tchad.

Dans sa zone d’opérations, Al-Barnaoui a construit un certain nombre d’infrastructures sociales de base, notamment des forages, des mosquées, etc., et a fait des dons de denrées alimentaires à la veille du mois de Ramadan en 2017 et 2018 au profit des populations, renforçant sa popularité. En outre, ce dernier a instauré un système de taxes qu’il collecte auprès des pêcheurs et éleveurs pour financer les activités de son groupe. Par ailleurs, Al-Barnaoui a su mobiliser de nombreux combattants autour de sa personne et a clairement défini ses règles de guerre. Pour lui, tous ceux qui commettent des actes de banditisme et des violences contre les civils ne font pas partie de ses forces. ISWAP concentre donc ses attaques sur les positions des forces de défense occasionnant des pertes considérables. Ainsi les positions militaires camerounaises ont été attaquées à Sagmé et à Souarem respectivement le 24 et le 25 avril 2021, faisant 16 morts et 28 blessés graves.

Le conflit de Boko Haram a à la fois amplifié et dissimulé les activités criminelles et les conflits intercommunautaires préexistants dans l’Extrême- Nord. Il les amplifie en développant les échanges entre le mouvement djihadiste et les milieux criminels locaux. Il les dissimule en focalisant l’attention et les ressources des pouvoirs publics sur la lutte contre Boko Haram au détriment des autres problèmes de sécurité qui s’approfondissent dans une certaine indifférence.

Les effets du conflit de Boko Haram sur les problèmes sécuritaires de l’Extrême-Nord : entre amplification et occultation

La criminalisation du djihad

Afin de s’approvisionner et se financer, Boko Haram interagit avec les bandits et trafiquants locaux. Il a permis à de nombreux groupes criminels de se reconstituer et d’intensifier leurs activités et à certains acteurs locaux de développer des activités illégales à son profit.

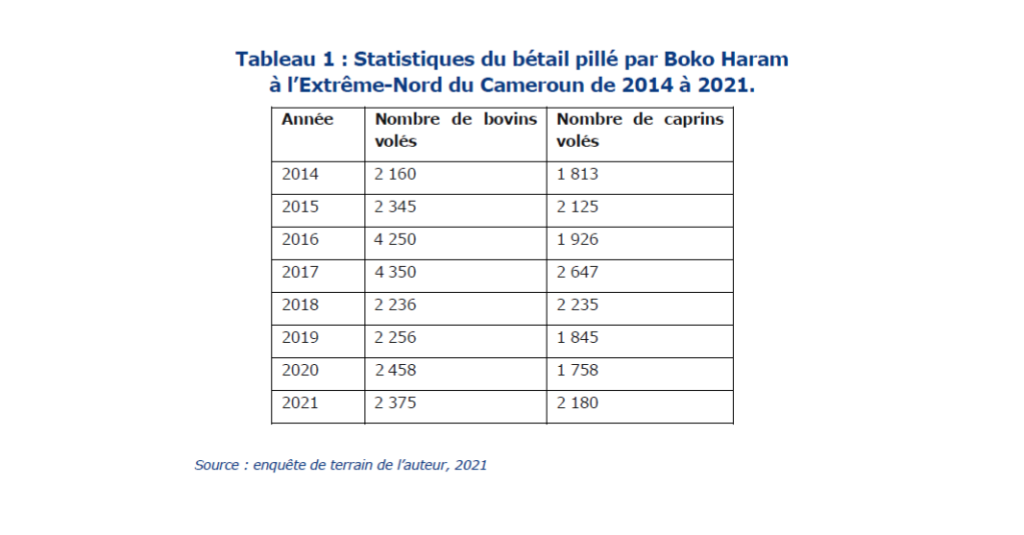

Boko Haram a fait du vol de bétail l’une des sources d’approvisionnement de ses troupes et de financement de ses activités. Le vol de bétail étant une activité criminelle traditionnelle dans la région, des voleurs de bétail se sont mis à travailler pour le compte de Boko Haram. Ainsi de 2014 à aujourd’hui, environ 30 000 boeufs ont été volés dans la région.

À la faveur de l’insécurité générée par Boko Haram, la contrebande qui avait été réduite par la mise en place des unités de police et de la gendarmerie le long des frontières avec le Nigeria avant le conflit a connu un regain de vitalité. Désormais stimulées par les besoins en approvisionnement de Boko Haram, les voies de contrebande se sont diversifiées avec la création de nouvelles pistes. Le conflit de Boko Haram a constitué une véritable aubaine pour les contrebandiers qui ont restructuré leurs filières. Ainsi, le conflit de Boko Haram a favorisé la recrudescence du trafic de cocaïne et de tramadol qui sont consommés entre autres par ses combattants. Selon les statistiques des forces de sécurité et de défense, plus de 2 tonnes de cocaïne ont transité par la région entre 2014 et 201726 et la section cynophile de la Sûreté nationale positionnée à Kousséri depuis 2016 a permis la saisie de près de 1 200 kg de cannabis, 5 000 plaquettes de tramadol et l’arrestation d’une vingtaine de trafiquants.

Dans le cadre des besoins de Boko Haram, au niveau du lac Tchad, dans certaines îles du Nigeria ainsi que dans la commune de Hilé-Alifa au Cameroun, des pêcheurs sont devenus les collecteurs d’impôts imposés par ISWAP. Ils taxent illégalement d’autres pêcheurs, voire des éleveurs, et en reversent une part à ISWAP. En travaillant pour Boko Haram, ils rompent de fait les liens de dépendance et de subordination qu’ils subissaient. Il y a un risque d’extension de ce phénomène vers d’autres îles, en particulier à Kofia et Darak au Cameroun.

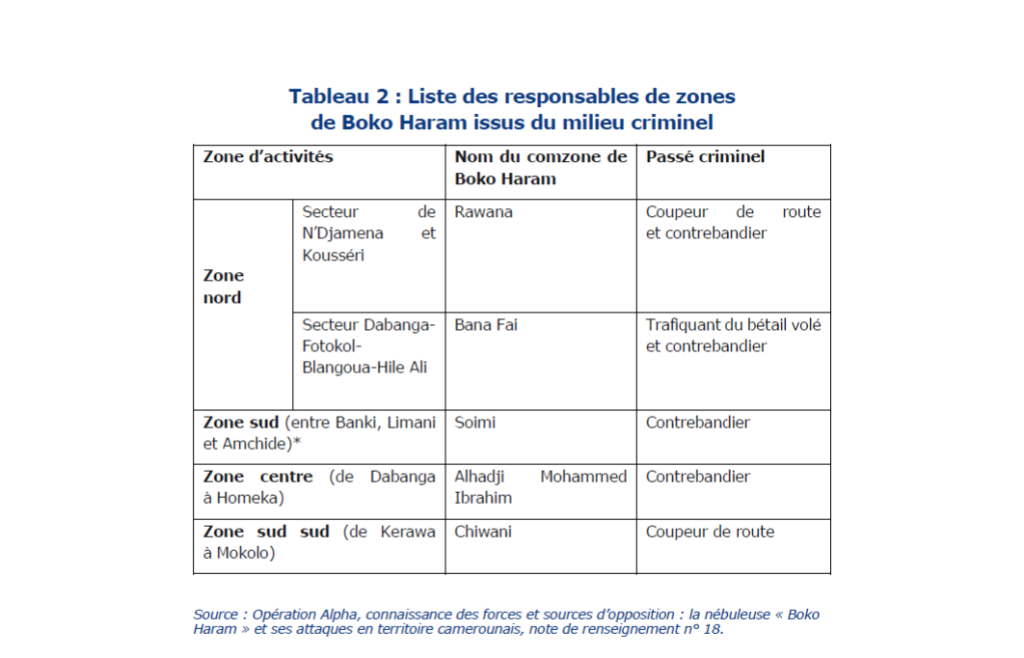

En définitive, les relations entre Boko Haram et la criminalité organisée à l’Extrême-Nord sont complexes. D’une part, à des fins logistiques sans rapport avec leur idéologie religieuse, les combattants du mouvement contribuent au banditisme local en s’adonnant au vol de bétail et au pillage au point de donner l’impression d’une criminalisation du djihad. D’autre part, toujours à des fins logistiques, les combattants du mouvement entretiennent des relations avec des experts de la criminalité locale (voleurs de bétail, contrebandiers, trafiquants, etc.) et entraînent des acteurs locaux dans leur système logistique. Ces soustraitants de Boko Haram sont parfois des associés de circonstances de Boko Haram ou ont parfois été recrutés par le mouvement. En effet, pour faciliter son ancrage à l’Extrême-Nord du Cameroun, Boko Haram a cherché et réussi à s’appuyer sur des groupes criminels déjà présents sur le territoire. Il a ainsi fait de certains chefs de ces groupes criminels ses lieutenants dans certaines zones le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria.

Tous ces groupes disposent d’une certaine autonomie. Leurs chefs ont été nommés par Aboubakar Shekau, qui leur a attribué en même temps une zone de responsabilité. Ils ne subissent cependant pas un contrôle strict de leur hiérarchie. Par ailleurs, le recyclage des criminels s’observe aussi dans le camp opposé. Certains chefs des comités de vigilance arrêtés en 2016 pour collusion avec Boko Haram étaient d’anciens brigands, en l’occurrence le chef du comité de vigilance du canton de Kolofata, Tchamaya Sarina, et le chef du comité de vigilance de Mozogo, Sali.

Les interactions entre Boko Haram et les milieux criminels locaux brouillent d’autant plus la frontière entre le crime organisé et le djihadisme que certains groupes de bandits ruraux autonomes opèrent dans les villages frontaliers et sont donc assimilés aux miliciens de Boko Haram alors qu’ils n’ont aucun rapport avec le mouvement djihadiste. Plusieurs arrestations de ces brigands présentés comme des combattants de Boko Haram ont permis de révéler leur véritable identité et motivation.

Les cas de Zamagaye, Douksala, Damgrea interpellés respectivement en 2016 et 2020 à Zeleved et Gousda-Vreket sont illustratifs à cet égard. À l’Extrême-Nord du Cameroun, Boko Haram apparaît donc comme une nébuleuse qui désigne au moins trois groupes : les véritables combattants du mouvement, ses associés de circonstances (sous-traitants criminels) et des bandits autonomes assimilés à tort aux djihadistes car tout acte criminel commis dans cette partie du pays est attribué à Boko Haram.

La recrudescence de la criminalité urbaine Une des conséquences du conflit de Boko Haram a été la recrudescence de la délinquance urbaine dans l’Extrême-Nord. Paradoxalement, cette délinquance est liée au renforcement des effectifs des forces de sécurité et à leur focalisation sur la lutte contre Boko Haram au détriment de la mission ordinaire de lutte contre l’insécurité.

Le capitaine René Hamadjam Hamadjida, alors commandant de Compagnie de gendarmerie de Mokolo accompagné du gendarme Alhadji et de l’élève gendarme Mabel Abanda ont orchestré, entre septembre 2015 et le 26 août 2016, 35 braquages à mains armées dans la ville de Mokolo, visant surtout des commerçants pour un butin d’environ 25 millions de FCFA30. De plus, la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême-Nord, a connu une importante vague de délinquance dont la principale forme est le vol avec violences. À partir du mois de juin 2018 avec le relâchement progressif des patrouilles dans la ville de Maroua, un gang spécialisé dans les braquages à domicile a commencé à sévir dans le quartier Dougoï puis dans les quartiers Doursoungo et Louggéo-Dubai en juillet. Ces brigands ont volé respectivement 5 millions FCFA chez le percepteur de Mokolo et 6 millions FCFA chez un commerçant après avoir assassiné sa femme.

Par ailleurs, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2020, le bureau de l’organisation non gouvernementale Médecins sans Frontières a été cambriolé et deux véhicules ont été volés. Ces voitures ont été récupérées à 60 km environ de la ville de Maroua après des échanges de tirs avec les éléments des Équipes spéciales d’intervention rapide (E.S.I.R). Le témoignage de l’un des suspects blessé et arrêté durant l’accrochage a permis de savoir qu’il venait de Kousséri et comptait revendre les véhicules au Tchad.

En outre, le vol des motos accompagné parfois de l’assassinat des conducteurs est devenu un délit fréquent dans les quartiers de Maroua. Selon les statistiques de la police, de 2015 à 2021, on a enregistré plus de 50 assassinats liés aux vols de motos à Maroua. En réaction, les mototaximen de cette ville ont brûlé vif, entre mai et juin 2021, 11 agresseurs, ont organisé une manifestation de protestation et exigé le renforcement de la sécurité en juin 2021. Trois principaux gangs au sein desquels se trouvent aussi des mécaniciens chargés de maquiller les motos volées opéraient à Maroua. Le premier gang ayant pour chef Ousmanou Diabi était constitué de sept personnes, le deuxième constitué de quatre membres, avait pour leader Issa Bouba et le troisième constitué de six membres avait comme chef Hamadou Bouba. Ils ont certes tous été appréhendés en août 2020 par la police sur renseignements. Ils auraient volé environ 200 motos à travers l’Extrême-Nord entre 2015 et 2020. Toutefois, l’arrestation de ces gangs n’a pas permis de mettre fin aux vols de motos à Maroua. D’autres gangs ont émergé et continuent à semer la terreur dans les quartiers de cette ville.

Résurgence des conflits intercommunautaires

Depuis le conflit de Boko Haram, le département du Logone et Chari dans la région de l’Extrême-Nord est de nouveau le théâtre d’affrontements intercommunautaires. Ces affrontements ont une longue histoire. Opposant Arabe Choa vs Kotoko puis Arabe Choa vs Mousgoum/Massa, ces conflits interethniques trouvent leur origine dans des luttes pour le pouvoir local qui n’ont jamais cessé et sont alimentées par des habitudes de stigmatisation ethnique. Ainsi les Kotoko du Logone et Chari sont-ils accusés de connivence avec Boko Haram en raison de leur proximité avec les Kanuri, l’ethnie dont est issu l’ex-leader de Boko Haram, Abubakar Shekau.

Dans les mémoires locales, les derniers affrontements armés entre Arabe-choa et Kotoko renvoient à l’introduction du multipartisme. Ils ont éclaté le 29 janvier 1992 à Kousséri lors de la distribution des cartes d’électeurs aux personnes préalablement inscrites sur les listes électorales et dont la suite a embrasé tout le département du Logone et Chari. En effet, « les deux camps s’accusaient mutuellement d’avoir fait inscrire des étrangers afin de faire accroître le nombre d’électeurs, dans le but de remporter les élections». Ces violences sont appelées localement la guerre civile Arabe Choa – Kotoko. Le problème de fond n’étant toujours pas résolu, ce conflit resurgit épisodiquement avec des conséquences dramatiques. Ainsi en 2015, déjà marquée par les conflits passés entre Kotoko et Arabes Choa, la ville de Kousséri a enregistré une vague de violence entre Kotoko et Mousgoum. La cause du conflit est le partage d’une parcelle de terre de près de 500 hectares, située à Kawadji, qui avait été concédée par le gouvernement du Cameroun à l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, afin d’accueillir les réfugiés lors de la guerre civile tchadienne de 1979 à 1982, et qu’il s’agissait de restituer aux communautés locales. En dépit des rencontres consensuelles de partage et les mesures de sensibilisation prises par les pouvoirs publics, certaines communautés et groupes d’individus ont contesté les termes de la répartition entre les communautés Kotoko, Arabes Choa, Mousgoum et Massa.

De plus, en août et décembre 2021, un nouveau conflit intercommunautaire opposant les Arabe-choa aux Mousgoum/Massa a éclaté dans l’arrondissement de Logone Birni au sujet d’une dispute autour d’un point d’eau dans le village Ouloumsa entre des membres de ces communautés. Il s’est propagé à partir du 8 décembre dans le reste du département du Logone et Chari et dans le département du Mayo-Danay. Officiellement, ces dernières violences ont causé la mort d’au moins 44 personnes et une centaine de blessés, de nombreux dégâts matériels, incendies de commerces, maisons et marchés et d’importants déplacements de populations. Selon plusieurs organismes humanitaires intervenant dans le Logone et Chari, des tensions sont encore perceptibles et des incidents entre communautés sont toujours enregistrés, mais ils restent contenus par les forces de défense et de sécurité40. Toutefois, l’attention étant focalisée sur Boko Haram, ce type de conflit est globalement occulté et ne trouve d’écho que localement.

Cette réflexion sur la question de l’opportunisme criminel dans le contexte du conflit de Boko Haram au Cameroun met en évidence plusieurs conclusions préoccupantes. D’une part, l’avènement de cette conflictualité à l’Extrême-Nord a clairement ouvert une brèche aux réseaux de criminalité qui se sont restructurés, réorganisés et qui ont intensifié leurs activités sous la bannière et/ou à l’ombre de Boko Haram. D’autre part, la criminalisation du djihad de la faction dirigée par Shekau puis Bakura Modu résulte à la fois de l’intégration d’une frange du banditisme local dans les rangs de Boko Haram et des « relations d’affaires » entre le banditisme local et le mouvement djihadiste au titre de son approvisionnement et de son financement. De ce fait, dans une région où la prédation et la contrebande se présentent comme des alternatives de survie pour des communautés en situation de détresse socio-économique, la proportion de l’économie criminelle s’est élargie au fur et à mesure que les actions de lutte contre Boko Haram s’intensifiaient.

La création d’une « nébuleuse Boko Haram » dans laquelle se confondent des groupes aux motivations diverses pose un sérieux problème au programme camerounais de déradicalisation, dans la mesure où il risque d’y avoir plus de criminels opportunistes que de fanatiques religieux parmi les membres de Boko Haram qui se rendent et intègrent le programme de déradicalisation. En outre, l’éclatement de la guerre contre Boko Haram à l’Extrême-Nord a servi de tremplin aux gangs urbains qui ont intensifié leurs activités à travers les villes de la région et particulièrement dans la ville de Maroua. La guerre contre Boko Haram a un effet d’occultation dangereux du développement de la délinquance urbaine et des problèmes de coexistence intercommunautaire qui s’accentuent.

Moussa BOBBO/ IFRI 2022

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]