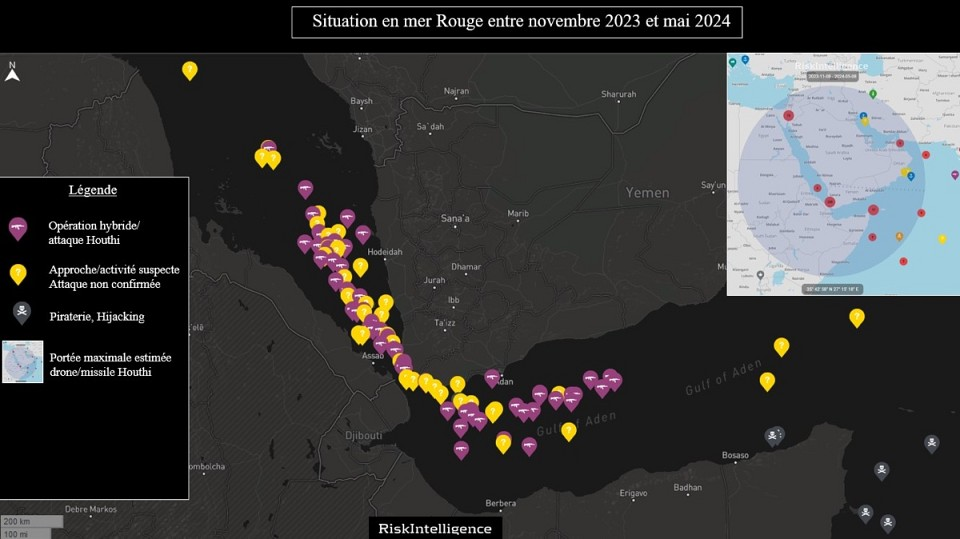

Carte. Situation en mer Rouge entre novembre 2023 et mai 2024

Copyright pour la carte RiskIntelligence, mai 2024

Les auteurs dressent un tableau documenté de la situation en mer Rouge puis dans l’océan Indien. Ils étudient ensuite les possibles liens de causalité entre les attaques Houthis en mer Rouge et le renouveau des attaques pirates dans l’océan Indien. Ce qui illustre, sur fond de guerre à Gaza, dans l’interdépendance terre / mer, le chaos des échelles et l’interconnexion des crises du temps présent. Deux cartes inédites illustrent cet article.

LES IMPLICATIONS maritimes de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 ne se sont manifestées qu’après plusieurs semaines de conflit. Afin d’analyser l’état de la menace selon les zones considérées, un bref point de situation semble nécessaire, la guerre qui oppose le Hamas et Tsahal étant la cause de l’extension du conflit actuel en mer Rouge. Effectivement, d’après leur discours officiel, les Houthis continueront leurs actions à l’encontre des navires qui transitent dans la zone tant que les opérations israéliennes se poursuivent à Gaza. Si l’objectif est de porter atteinte aux intérêts israéliens, Israël et sa façade maritime en Méditerranée orientale sont pourtant restés relativement épargnés sur le plan maritime.

Toutefois, avec l’entrée des Houthis dans la guerre, le conflit a changé d’échelle géographique, basculant d’une dimension régionale à une logique mondiale, en menaçant directement les navires transitant en mer Rouge, entre le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez, deux seuils stratégiques indispensables à la libre circulation d’une économie mondialisée et maritimisée, et par lesquels transitent 30 % du volume de conteneurs (15 % du commerce mondial). Parmi ces premières victimes collatérales figurent le canal de Suez, qui a annoncé une chute de près de 50 % de ses recettes et 37 % du nombre de passages. La plupart des armateurs, au premier rang desquels figurent MSC, Maersk ou la CMA-CGM, préfèrent contourner la mer Rouge par le cap de Bonne Espérance, soit un détour de 6 000 km impliquant une hausse conséquente des tarifs de fret.

La géopolitique ayant horreur du vide, l’appel d’air opérationnel et médiatique créé par le conflit en mer Rouge a délaissé l’océan Indien, où les pirates sévissent de nouveau depuis fin novembre 2023.

En dressant un tableau général de la situation en mer Rouge (première partie) et dans l’océan Indien (seconde partie), l’objectif de cet article sera, notamment, d’étudier les potentiels liens de causalité entre les attaques Houthis en mer Rouge et les attaques pirates dans l’océan Indien.

Une fois les espaces géographiques délimités, il convient d’identifier le type d’acteurs et de menaces auxquelles les navires civils et bâtiments militaires déployés sur zone sont exposés. Ainsi, il est important de distinguer les attaques Houthis, groupe insurgé paramilitaire pro iranien motivé par des objectifs politiques, stratégiques, symboliques et médiatiques visant les intérêts israéliens et leurs alliés, des attaques pirates – dont le mode opératoire diffère grandement – motivés par l’appât du gain, et recherchant le ratio gain/risque le plus favorable possible. Les groupes terroristes jouent dans cette équation un rôle différent. Le groupe qaïdiste Al-Shebbab assure un rôle de soutien indirect aux groupes pirates en Somalie. Alors que le chef des rebelles Houthis, Abdul-Malik al-Houthi avait annoncé mi-mars 2024 son intention d’étendre ses attaques vers l’océan Indien, donc dans une zone proche des zones de piraterie, ces distinctions sont d’autant plus importantes.

Mer Rouge : point de situation

La campagne houthie contre le commerce maritime dans le détroit de Bab el Mandeb entame maintenant son sixième mois, et la situation est au beau fixe pour les Houthis. La pression militaire occidentale n’est pas parvenue à empêcher le quasi-État houthi de mener ses frappes en mer Rouge et dans le golfe d’Aden. La voie diplomatique semble quant à elle inefficace, quand elle n’est pas contre-productive.

En novembre 2023, en réaction à l’offensive israélienne sur Gaza, les Houthis avaient annoncé que les navires ayant une affiliation, réelle ou supposée, avec Israël seraient potentiellement ciblés s’ils traversaient le détroit de Bab el Mandeb ou la mer Rouge, précisant que leur ciblage durerait tant qu’Israël mènerait des opérations terrestres à Gaza. Cela s’est traduit sur le terrain par une succession des frappes de missiles et de drones contre des cibles maritimes, qui commencèrent par la saisie spectaculaire du vaisseau israélien Galaxy leader au large du Yémen dès novembre 2023.

Si la campagne houthie se concentrait initialement sur le commerce israélien, le nombre de cibles « acceptables » pour les Houthis a été progressivement élargi pour inclure la majorité des navires de commerce occidentaux, perçus comme alliés des Israéliens. Après cinq mois de campagne, le trafic maritime à travers le détroit de Bab-el-Mandeb et la mer Rouge a baissé de 50 % par rapport à son niveau de l’année dernière.

En réaction, deux coalitions navales largement menées par les Occidentaux (et en particulier les États-Unis) ont été constituées. La première, l’opération Poseidon Archer (OPA), a été chargée de mener des frappes sur le territoire Houthi alors que l’opération Prosperity Guardian (OPG) se charge d’escorter les navires civils à travers le détroit, à laquelle s’ajoute l’opération européenne Aspides au mandat similaire.

Ces opérations armées limitées n’offrent fin mai 2024 aucune perspective de résolution diplomatique ou militaire. Les Britanniques et Américains frappent le Yémen, sans produire d’effets significatifs sur les capacités de frappe houthies.

Que gagnent les Houthis à attaquer le commerce maritime, et par extension à se mettre à dos une partie de l’Occident ? La réponse se trouve dans la perception de soi des Houthis et leur interprétation du monde. Les Houthis sont un petit clan du Nord du Yémen, originaire de Sa’ada, à la frontière avec l’Arabie Saoudite. Les membres du clan se considèrent comme légitimes à régner sur « leur » Yémen, qui correspond, peu ou prou, au territoire de l’ancienne République du Yémen du Nord, dissoute lors de sa réunification avec le Yémen du Sud en 1990. Ennemis intimes des Saoudiens, les Houthis ont mené, bien avant la guerre de 2015, de nombreuses escarmouches contre les forces Yéménites et Saoudiennes.

Neuf ans après l’insurrection réussie, les Houthis se trouvent dans une posture favorable. Ils dominent le Yémen du Nord, et se considèrent comme les vainqueurs d’une guerre occidentale menée par procuration. Cette perception est appuyée par une longue liste de succès militaires et politiques. Effectivement, les Houthis ont survécu à huit ans de bombardements saoudiens et émiratis, décrits comme les marionnettes arabes d’un Occident impérialiste. L’expérience acquise par les Houthis au long de ces bombardements arabes, leur permet aujourd’hui d’atténuer l’efficacité des frappes occidentales. Cette victoire politique des Houthis les place en position de force non seulement face à l’adversaire saoudien, mais aussi face à l’Occident.

L’option militaire ayant échoué, et l’Occident ayant depuis longtemps signifié son refus de reconnaître un « Yémen Houthiste », les Houthis ont profité de l’absence de levier dont disposaient leurs adversaires, démunis de toute volonté de projection plausible.

Dans le contexte de la crise post-7 octobre 2023, les Houthis et les Iraniens ont pu trouver un accord pour lancer une campagne anti-israélienne. Si, fondamentalement, c’est l’animosité entre l’Iran et Israël qui pousse les acteurs dans l’orbite iranienne à frapper les cibles « sionistes », les Houthis y ont certainement vu une occasion d’avancer leurs propres pions.

Tout d’abord, les opérations menées par les Houthis renforcent leur rôle dans leur alliance avec les Iraniens, qui dépendent de leurs proxies pour conduire des actions à travers le Moyen-Orient. Cette campagne devrait garantir aux Houthis un appui continu de la part des Iraniens.

Ensuite, la campagne houthie permet de légitimer leur position et de générer un soutien populaire conséquent chez les populations arabes, le plus souvent sunnites, largement acquises à la cause palestinienne.

De plus, cette campagne contribue à affaiblir la puissance saoudienne, et place les dirigeants arabes face à leurs contradictions. Protectrice autoproclamée des musulmans, l’Arabie Saoudite peut difficilement demander aux Houthis de cesser leur réaction militaire aux opérations israéliennes.

Enfin, engagés dans une lutte avec le Yémen du Sud pour le contrôle des flux commerciaux, cette démonstration de puissance renforce le contrôle houthi sur le commerce maritime autour du Yémen.

Où est le blocage ?

C’est paradoxalement la perspective de paix entre l’Arabie Saoudite et les Houthis qui perpétue les hostilités. Après huit ans de conflit, les Houthis et les Saoudiens ont signé un accord de cessez-le-feu, et de complexes négociations sont encore en cours début mai 2024, compliquées par le maximalisme notoire des Houthis et la réticence saoudienne à négocier en position de faiblesse.

L’Arabie Saoudite, qui considère le Yémen comme sa chasse gardée, souhaite négocier une « paix globale » pour le Yémen, préservant les contours d’un Yémen uni (et divisé). Les Houthis ne négocient qu’une paix entre eux et les Saoudiens, qu’ils savent impatients de terminer une guerre dont ils ne veulent plus. Le cessez-le-feu d’avril 2022, qui a mis fin aux frappes mutuelles, constitue la base de ces négociations. Leur échec signifierait un retour à la violence d’avant 2022, et des conséquences dramatiques pour le projet saoudien d’une diversification de son économie, exigeant un environnement stable afin d’attirer l’investissement étranger.

La politique saoudienne de « stabilisation à tout prix » de son voisinage, inhabituellement court-termiste pour le royaume, la mène à passer leurs excès aux Houthis. Les Saoudiens ne condamnent pas les Houthis lorsqu’ils font voler des missiles au-dessus de leur territoire pour frapper les Israéliens. Cela souligne le dilemme politique de l’Arabie Saoudite quand on connaît l’arsenal de batteries anti-missiles déployés le long de ses 1 800 km de côtes sur la mer Rouge, spécifiquement pour contrer les frappes provenant du Yémen. La presse officielle saoudienne ne considère plus les Houthis comme des terroristes, et ne s’indigne plus des escarmouches à sa frontière avec des forces d’allégeance houthie. Surtout, les Américains, désireux de préserver leurs relations avec le royaume qui ne cesse de s’émanciper du parapluie stratégique américain, n’osent plus presser les Saoudiens sur la question yéménite, de peur d’accélérer le délitement d’une alliance bien moins stratégique qu’avant.

L’or noir

Le délitement d’alliances historiques au Moyen-Orient, sur fond d’un réalignement stratégique plus global, a créé un vide sécuritaire qu’exploitent les Houthis.

Le Moyen-Orient et les États-Unis Unis ne sont plus essentiels l’un pour l’autre. Le boom du gaz de schiste américain (qui touche à sa fin) a détourné la première puissance économique du marché moyen-oriental, alors que le « pivot » américain vers l’Asie et la guerre en Ukraine sont les nouvelles priorités de Washington. Parallèlement, le Golfe exporte maintenant plus de 70 % de sa production de gaz et de pétrole vers l’Asie (en particulier en Chine), qui n’est pas associée aux conflits du Moyen-Orient, et qui, à l’exception de Singapour, n’a pas de sympathie particulière pour Israël.

Il n’est donc pas étonnant que ce soit la Chine, principal cliente à la fois de l’Iran et de l’Arabie Saoudite, qui ait négocié un accord de désescalade entre les deux rivaux régionaux en mars 2023. Les pétromonarchies du Golfe dépendent maintenant de l’Asie pour leurs revenus et sont donc plus sensibles à leurs intérêts. C’est dans ce contexte global qu’il faut comprendre l’annonce houthie que les vaisseaux affiliés aux intérêts chinois ne seraient pas ciblés. Les vaisseaux russes bénéficient eux aussi de la mansuétude houthie grâce à l’alliance russe avec l’Iran et la Chine, premier client du pétrole russe. De plus, le recul américain de la région n’a pas été compensé par l’apparition d’un acteur sécuritaire équivalent, la Chine n’ayant ni les moyens ni la volonté de reprendre le rôle. Quant aux puissances régionales, elles ne présentent aucun dispositif crédible face à la menace houthie.

Les Houthis saisissent l’opportunité créée par cette brèche sécuritaire, aucun acteur étatique n’étant disposé à s’engager dans un nouveau conflit au Moyen-Orient. Une invasion terrestre du Yémen arrêterait momentanément les attaques maritimes, mais n’apporterait pas de solution pérenne, alors que la perspective de l’arrêt des opérations à Gaza ne semble pas se profiler à court terme.

Les Houthis ne semblent pas enclins à marchander les intérêts stratégiques jusqu’ici sanctuarisés par les souverainetés nationales. Dans cette lecture des faits, les attaques houthies rappellent que le statu quo au Moyen-Orient n’est pas une option pérenne.

Sur fond de guerre à Gaza, l’interdépendance terre / mer, le chaos des échelles et l’interconnexion des crises du temps présent.

L’océan Indien

Si tous les regards se tournent, à juste titre, vers les attaques houthies en mer Rouge, le golfe d’Aden et l’océan Indien sont également le lieu d’une recrudescence des attaques de piraterie depuis novembre 2023, une première depuis 4 ans, la précédente attaque confirmée datant d’avril 2019.

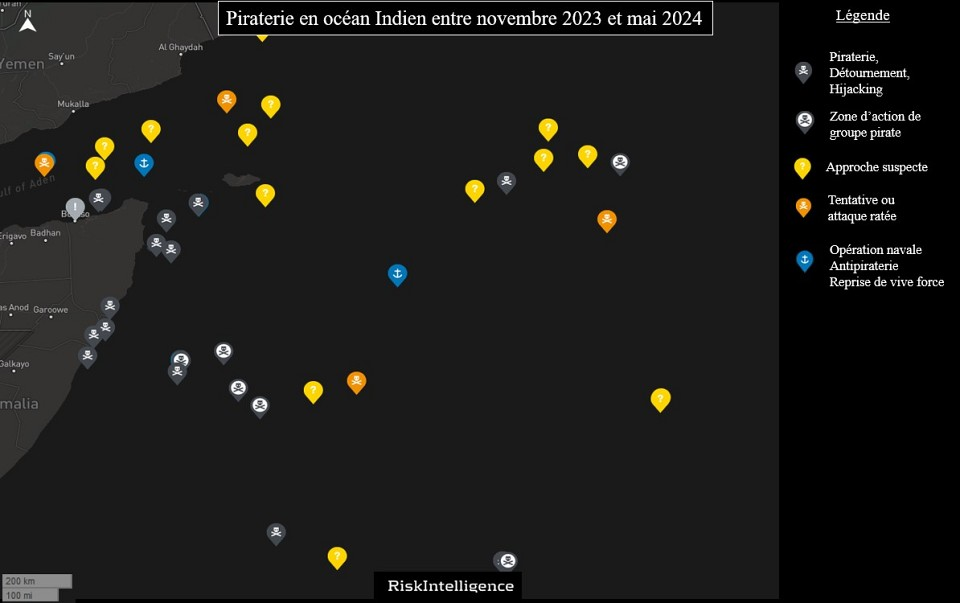

Carte. Piraterie en océan Indien entre novembre 2023 et mai 2024

Copyright pour la carte RiskIntelligence, mai 2024.

Là aussi, deux types de piraterie sont à distinguer.

Le premier type de piraterie, situé à proximité des côtes somaliennes, serait certainement lié à des activités de pêche Illégale, Non réglementée, Non déclarée (INN). Un désaccord entre des navires de pêche iraniens et la société basée à Bossasso qui administre les licences de pêche serait la cause des premières attaques observées en novembre 2023, raison pour laquelle de nombreux boutres et navires de pêche piratés sont de pavillon iranien, comme l’Al Kambar ou l’Al Miraj, détournés au large de Bossasso. Les activités de piraterie se seraient alors étendues à d’autres navires, notamment yéménites, considérés en activité de pêche illégale, totalisant une dizaine d’attaques signalées entre novembre 2023 et avril 2024, liées à des contentieux halieutiques. D’autres incidents, comme celui impliquant le navire de pêche Najm le 16 mars 2024, seraient davantage liés à des disputes internes.

Le deuxième type de piraterie est bien plus audacieux et professionnel, et l’attaque du MV Ruen le 14 décembre 2023 est dans ce contexte intéressante à étudier. Premier détournement réussi d’un navire commercial par des pirates somaliens depuis 2017, cette affaire aurait pu marquer le retour de l’âge d’or de la piraterie des années 2008-2012. Pour rappel, le Ruen, vraquier battant pavillon maltais, avait été attaqué par des pirates somaliens depuis une embarcation rapide, avant d’aborder le navire et de le détourner vers son lieu de détention, un mouillage au large de Bander Murcaayo, au Puntland. Avant sa libération le 16 mars 2024 par les forces armées indiennes déployées depuis la frégate INS Kolkata, menant à l’arrestation des 35 pirates et à la libération des 17 membres d’équipage, le Ruen aurait pu servir de curseur afin de déterminer si la piraterie redevenait une entreprise rentable, dans un contexte de fin de période de mousson, et une attention internationale centrée sur la mer Rouge laissant aux pirates un espace permissif et de manœuvre certain. Par le biais de cette attaque, les pirates ont démontré le maintien de leurs compétences et leur appétence pour mener des attaques en haute mer, à plus de 430 nautiques des côtes. Différentes sources suggéraient que le Ruen avait pu servir de bateau-mère pour mener des raids contre d’autres navires dans la région, comme le MV Abdullah , détourné le 12 mars 2024 et libéré un mois plus tard, mais cette hypothèse semble peu probable du fait que le MV Ruen était pisté par la marine indienne, qui fut par la suite en mesure de mener son opération de reprise de vive force une fois le navire sorti des eaux territoriales somaliennes.

Dans ce contexte, la situation à terre est également importante à prendre en compte. Dans la région côtière de Bari, au large de laquelle furent retenus au mouillage le MV Ruen, puis le MV Abdullah , il est probable que ces opérations aient été rendues possibles à la suite d’un accord avec les Shebbab, qui laisseraient opérer les pirates en contrepartie du versement d’une partie des rançons, estimée à 30 %. Quant à eux, les pirates peuvent mener leurs raids, et profiter de l’armement issu des réseaux d’armes de trafiquants des Shebbab.

Les pirates ont également conservé leur savoir-faire pour mener des attaques à long rayon d’action, démontré lors de l’attaque du vraquier Waimea à 764 nautiques des côtes somaliennes le 27 janvier 2024. Les raids au-delà des 200 miles marins sont menés à partir d’un bateau-mère, certainement depuis des boutres détournés quelques jours plus tôt. En haute mer, le scénario le plus probable est donc celui de pirates qui opèrent à partir de bateaux-mères à la recherche de cibles, en attendant des conditions de mer favorables, et dans des zones éloignées des patrouilles navales potentielles. D’après les estimations de la RiskIntelligence et du MSCHOA, et compte tenu de la distance séparant les zones d’attaques, il est probable que deux à trois groupes pirates opèrent en haute mer. Ce fut par exemple le cas lors de l’attaque du chalutier Lorenzo Putha 4 le 27 janvier 2024, détourné à environ 840 miles à l’Est de la Somalie par un groupe pirate qui opérait plus au Sud, quand un autre groupe attaquait plus au Nord, nécessitant l’intervention par la marine indienne du Lila Norfolk à 460 miles nautiques de la Somalie.

S’il n’y pas de causalité directe entre la recrudescence des attaques pirates et la crise en mer Rouge, il est toutefois possible que certains réseaux pirates aient été réactivés pour profiter de l’attention portée à la mer Rouge, délaissant ainsi l’océan Indien, dont les moyens déployés par l’EUNAVFOR Atlanta – qui fêtait en novembre 2023 ses 15 ans – et la CTF 151 étaient déjà réduits.

D’autres facteurs sont susceptibles d’entrer en jeu dans cette recrudescence d’attaques. Si l’industrie maritime continue de jouer un rôle central en suivant les Best Management Practise (BMP5), la vigilance des équipages a pu s’atténuer avec plusieurs années sans attaque pirate réussie, puis le retrait du statut de High Risk Area (HRA) de la zone par l’Organisation maritime internationale. De plus, dans une logique d’économie, le déploiement des Private Contracted Armed Security Personnel (PCASP) était moins systématique.

Compte tenu de l’appel d’air en mer Rouge et la mise en place des opérations énergivores en moyens Prosperity Guardian, lancée en décembre 2023, et la mission européenne Aspides, lancée le 19 février 2024, l’Inde a saisi l’opportunité de s’imposer comme un acteur sécuritaire régional majeur et à jouer le rôle de gendarme de l’océan qui porte son nom. Outre l’occasion opportunément saisie d’affirmer sa présence, ces opérations antipirateries ont également permis à New Dehli de faire une démonstration, à grands renforts de communication, de ses savoir-faire opérationnels et juridiques. Effectivement, l’Inde a déployé sur zone un important dispositif dans le cadre de l’opération Sankalp, ayant permis de mener dans de courts laps de temps des opérations de libération d’otages complexes, impliquant des Tarpons (parachutage en mer de forces spéciales) à 1 400 nautiques des côtes indiennes.

À ce stade, il est encore tôt pour affirmer un retour de l’âge d’or de la piraterie en océan Indien. L’industrie maritime est déjà préparée, les Combined maritime force (CMF) structurées et déployées, comme les structures participant au partage de l’information maritime. L’océan Indien demeure toutefois une zone de vigilance majeure, dont le sort reste lié à l’évolution de la situation en mer Rouge.

Diploweb.com

Kais Makhlouf, analyste MENA pour la RiskIntelligence. M. Makhlouf est également consultant pour l’ONU et revient de missions au Yémen et en Somalie.

Louis Borer, senior analyst à la RiskIntelligence et officier de réserve dans la Marine nationale (France).

Leave feedback about this