S’étendant sur trois pays, le vaste complexe W-Arly-Pendjari est utilisé pour faciliter le crime organisé, le terrorisme et les conflits locaux.

Le Complexe W-Arly-Pendjari (WAP) est un vaste sanctuaire de faune sauvage qui s’étend sur les frontières croisées du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Avec l’un des écosystèmes les plus diversifiés de la ceinture de savane d’Afrique de l’Ouest, c’est un site du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et abrite des espèces menacées telles que le guépard, la girafe, le chien sauvage, l’éléphant, le lion et le léopard.

Mais le million d’hectares de paysages reculés de l’AMP est également une plaque tournante pour la criminalité transnationale organisée, notamment le trafic d’armes, de drogues et d’êtres humains.

La contrebande d’armes est l’activité illégale la plus prolifique dans l’AMP, explique le Dr Juliana Abena Appiah du Centre Legon pour les affaires internationales et la diplomatie de l’Université du Ghana. Menée principalement par des groupes armés qui exploitent le terrain accidenté et les frontières poreuses du parc, la circulation d’armes et de munitions facilite le terrorisme, le braconnage, le banditisme et la violence communautaire.

Le trafic d’armes est également lié aux conflits sahéliens. Celles-ci sont motivées par les tensions ethniques, les insurrections djihadistes et la criminalité, explique Hassane Koné, chercheur principal au programme Sahel de l’Institut d’études de sécurité.

Cinq groupes extrémistes sont en grande partie responsables du trafic d’armes dans la région, a déclaré Koné. Il s’agit notamment de Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, de l’État islamique dans le Grand Sahara, d’Ansaroul Islam, d’al-Qaïda au Maghreb islamique et de l’État islamique dans la province du Sahel. Les armes faisant l’objet d’un trafic comprennent des fusils d’assaut, des mitrailleuses légères et des pistolets, les AK-47 étant appréciés pour leur puissance de feu et leur portabilité.

Fidel Amakye Owusu, analyste au Consortium de recherche sur les conflits pour l’Afrique, a déclaré à ISS Today que les réseaux criminels locaux fournissaient des armes au plus offrant, en utilisant des motos et des animaux pour déplacer de grandes quantités d’armes le long des chemins à travers la brousse. Grâce à leur connaissance du terrain accidenté de la région, des militants actuels et anciens, des transporteurs professionnels et des membres corrompus des forces de sécurité achètent, vendent et transportent des armes à feu.

Les armes entrent dans le WAP par différents canaux. Appiah dit que la plupart sont détournés des magasins du gouvernement et des stocks mal gardés. Le Bénin est à la fois un pays de destination et de transit, tandis que le Niger sert de zone de transit pour les armes en provenance de Libye en route vers le Mali.

Les gouvernements de la région se sont engagés à mettre fin à la circulation des armes, bien que M. Owusu estime que les efforts visant à gérer les stocks, à faire respecter les lois et à contrôler les transferts d’armes restent insuffisants.

Les réponses gouvernementales à la contrebande d’armes dans la région ont été principalement militarisées. En 2014, la Commission du bassin du lac Tchad et l’Union africaine ont réactivé la Force multinationale mixte (FMM) composée du Bénin, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria pour lutter contre les crimes transfrontaliers et créer un environnement sûr dans les zones touchées par le terrorisme. Le Niger s’est retiré de la FMM après le coup d’État de juillet 2023, qui, selon Owusu, a entraîné un afflux d’armes supplémentaires via la WAP vers le Sahel.

Alors que la FMM reste active à un faible niveau, le soutien international s’est déplacé vers une autre option. En février 2017, la France, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger, le Tchad ont lancé la Force du G5 Sahel avec l’appui de la CEDEAO. La force visait à lutter contre les insurrections et le trafic d’armes au Sahel, y compris le PAO.

Cependant, les accusations de domination française ont conduit à la suspension de la Force du G5 Sahel après le retrait du Mali en mai 2022, suivi par le Niger et le Burkina Faso en décembre 2023. Le Tchad et la Mauritanie ont annoncé la dissolution de la force le 6 décembre 2023.

En avril 2023, avec le soutien politique renouvelé de la CEDEAO, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a renforcé ses engagements dans la zone WAP pour contrer la menace croissante de l’extrémisme violent. Bien que cette phase opérationnelle intensifiée – qui a également impliqué la Task Force Takuba dirigée par la France – ait marqué un changement de dynamique, la sécurité dans l’WAP et au Sahel ne s’est pas améliorée.

Le soutien des États-Unis à la FMM et au G5 Sahel a également été retiré, les manifestations anti-occidentales et les conflits insolubles de la région forçant les pays occidentaux à se retirer du Sahel.

Le Mali s’est ensuite tourné vers le groupe russe Wagner pour l’aider à combattre les extrémistes et à lutter contre l’insécurité. Mais cela n’a pas empêché les bras de circuler dans le WA, explique le Dr Edmund Foley, responsable du droit public à l’Institut de gestion et d’administration publique du Ghana.

En septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont formé l’Alliance des États du Sahel – en partie pour combler le vide laissé par la Force du G5 Sahel, et aussi en réponse à une éventuelle intervention de la CEDEAO après le coup d’État au Niger en juillet 2023. En janvier 2024, les trois États avaient indiqué qu’ils se retireraient de la CEDEAO.

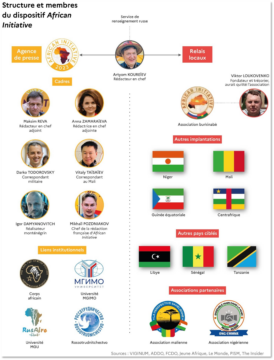

En 2017, l’Initiative d’Accra a été lancée par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo pour empêcher le terrorisme de se propager du Sahel aux pays côtiers de la région. En 2019, le Mali et le Niger ont été admis en tant qu’observateurs. Les pays membres mènent des opérations militaires et des entraînements conjoints, et échangent des renseignements.

En mars 2024, une délégation de l’Initiative d’Accra s’est rendue à Maiduguri, dans le nord du Nigeria – une région qui a été en première ligne de l’extrémisme violent – pour étudier le modèle de Borno, un programme de réconciliation post-conflit qui offre l’amnistie aux militants de Boko Haram qui se rendent à l’armée. Cependant, Foley dit qu’il y a des inquiétudes quant à son applicabilité dans l’environnement de trafic très rentable de la WAP.

Les initiatives visant spécifiquement le trafic d’armes restent limitées dans le complexe WAP, malgré des liens évidents entre les trafiquants d’armes, le crime organisé, les groupes djihadistes et les insurgés. Les acteurs régionaux et internationaux se sont concentrés sur des réponses centrées sur la sécurité, sans grand succès.

Il ne fait aucun doute que le renforcement de la coopération régionale, de l’échange de renseignements, des patrouilles frontalières et des missions de recherche ciblées réduirait les flux d’armes illicites dans la zone des armes hors zone. Mais les mesures de sécurité devraient faire partie d’une intervention plus large ciblant à la fois l’offre et la demande, facteurs de l’offre et de la demande d’armes illicites.

Il est essentiel de s’attaquer aux vulnérabilités sociales et économiques et de soutenir la médiation communautaire. Le Projet de résilience au Sahel offre une voie à suivre. Cette initiative ambitieuse vise à relever les défis interdépendants de la région, notamment le chômage des jeunes, l’insécurité alimentaire et les effets du changement climatique, qui contribuent tous aux conditions qui alimentent l’insécurité.

Cependant, le projet est confronté à des défis importants, notamment la lenteur du décaissement des fonds, des problèmes de coordination entre les partenaires de mise en œuvre et des menaces persistantes à la sécurité. En surmontant ces obstacles, le projet sera couronné de succès en matière de renforcement de la résilience et de contribution à la paix et à la stabilité à long terme dans la région WAP. ISS Afrique